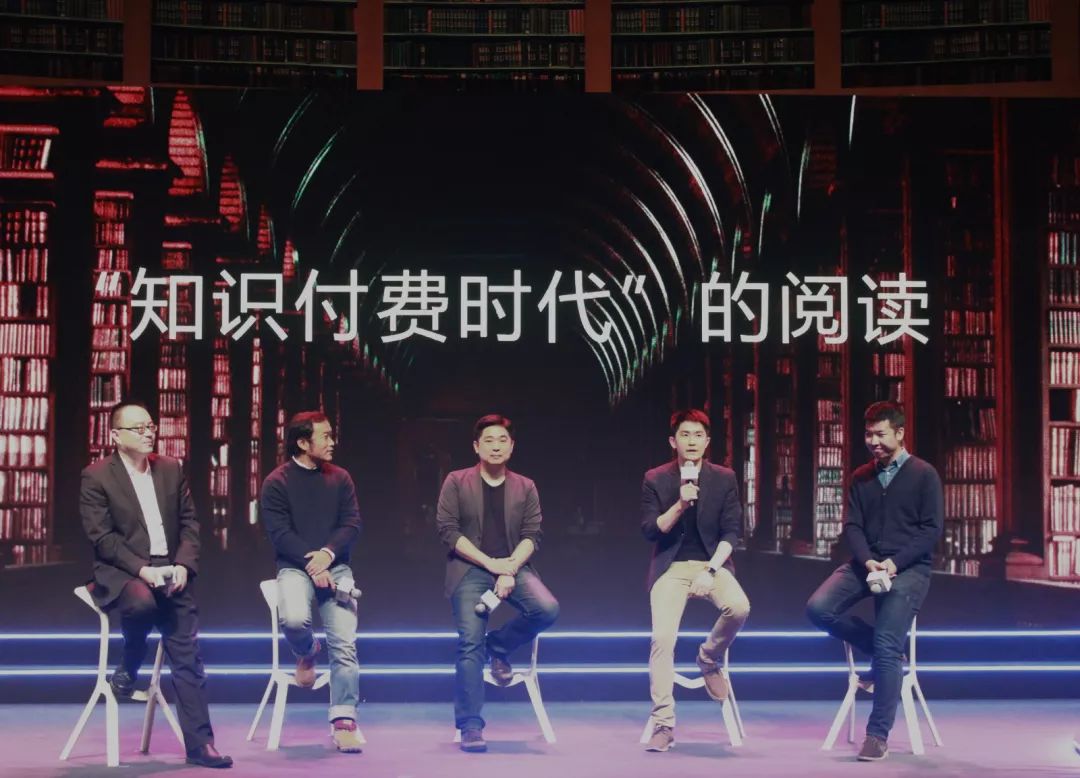

在昨天举行的亚马逊 2017 年度阅读盛典上,有一场题为《知识付费时代的阅读》的圆桌论坛。几位讨论嘉宾包括新榜的徐达内、三节课的黄有璨、新精英生涯的古典,另外一个是我。

主持人是亚马逊 Kindle 中国区市场总监于洪,他向我抛出了一个很有意思的问题:“知识付费的产品这么多,我们该怎么阅读?二者的关系又是什么?”

这个问题,想必也会让很多人思考。过去一年,知识付费的产品层出不穷,光是听书类的节目就有好几个,比如得到 APP 上的“每天听本书”,喜马拉雅 FM 上的“天天听好书”,新世相读书会,等等。

很多人就疑惑了:既然听书的产品这么多,我还需要阅读吗?这些听书产品是否就可以代替阅读了呢?

正好借着在亚马逊的发言机会,我就把这个问题给回答了。

以下是我在《知识付费时代的阅读》圆桌论坛上的讨论原文,略有删节和补充:

我认为知识付费产品和阅读是一对天生 CP,两者是相辅相成、互相促进的关系。今天上午,我还在跟某头部自媒体平台知识付费的负责人谈合作。过去这一年,我们看到不少平台都在做跟书相关的知识付费产品,比如得到 APP 的《每天听本书》、喜马拉雅 FM 的《天天听好书》,等等。

有了这些产品,是不是就可以代替我们阅读了呢?当然不是。我有朋友就说,他对待这些听书类的节目,基本是当做一个选书的工具。我们现在读书,金钱成本其实不是最重要的,最主要的还是时间成本。由于科技和时代的发展,导致我们的时间被切得越来越碎片化,读书的时间本来就少了,如果万一挑中的还是烂书,那就是血亏了。所以,选一本好书读就变得尤为重要。

所以,我朋友就是把这些听书产品当做自己的“私人书探”,先花 20 分钟左右,听听这本书的精华内容。如果好,他立马下单买书;如果不好,他的损失也只是 20 分钟而已,而且很有可能是在上班通勤期间,本来就会被浪费掉的时间。

所以掐指一算,这笔账还是很划算的。

我个人也非常认可听书类产品的逻辑,原因有二:

第一,对于大部分的书来说,是符合那个著名的“二八定律”的——也即,最好的内容只有 20%,其余 80% 可能都是补充信息,翻来覆去在讲同一件事情,从不同角度去证明核心观点而已。

当然,这跟书的底层语言逻辑有关系:书的底层语言是书面语言,天然就会有很多冗余信息;而一个听书类产品,它的底层语言逻辑是自然语言,也就是我们日常用的口语,这要求我们在表达的时候必须及时切中要害。如果你老是翻来覆去讲同一件事情,太啰嗦别人是听不下去的。

另一个原因:说书类产品因为是口语表达,自带强烈的对象感,所以一定是某个具体的人在跟你说这本书。也就是说,说书的内容本身就带着个人 IP 和见解,可以为听书者提供一些非常奇妙的、甚至书中没有的角度。

比如,之前我在远读重洋上解读过的一本书《原则(Principles)》,作者是桥水基金的创始人雷·达里奥,他在书中总结了自己一生的人生和工作经验。而我自己以前在华尔街就是做财经媒体的,对达里奥非常熟悉,所以在解书的时候,我对书中内容进行了大量延伸和探讨。事后发现,这些延伸和探讨正是读者反馈最热烈、公认最有价值的地方。后来,《原则》这本书的说书稿在微信上也达到了 10w+ 的阅读。

不过,我想强调的是:尽管听书类产品帮我们剔除了冗余信息,给了我们多元化的解读角度,但它绝对无法替代阅读。阅读是一个滚雪球的过程,我们一年读50本书之后的收益,绝不是50本书的简单加总,而是50本书的平方、立方、甚至几十次方。

因为本质上,阅读就是连接你大脑中不同的点。在一本书里,你可能会有10点收获,在另一本书里,你可能会有8点收获;而这些不同的收获之间,是可以产生碰撞,催生出新的收获的。有的时候,甚至不是书中精华给你的启发最大,而是你在读到某个冗余信息的时候,你的大脑发生了火花四溅的碰撞,得出了某个奇妙的灵感。

我自己读书就喜欢“成双入对”的读。我之前解读过“股神”巴菲特的新书《跳着踢踏舞去上班》,当时读到了巴菲特早年的一个投资策略,叫“捡烟头”。具体策略是什么,大家可以回去看我的解读原文。反正结果是,巴菲特后来摒弃了这种投资策略,坚定地走向了价值投资。

但是,这本书中并未交代巴菲特为何会摒弃这个“捡烟头”的投资策略,这个小小的疑惑也一直存于我心中。直到我读了巴菲特的老搭档查理·芒格的书《穷查理宝典》,这才了解到,原来是在芒格的影响下,巴菲特逐渐抛弃了“捡烟头”的投资策略(可见有一名良师益友是多么重要)。当小疑惑得到解答的那一刻,就像是找到了一块很重要的拼图碎片,感觉很过瘾。

我个人也非常推崇这种读书方式:如果对某一个人或者事物感兴趣,我会找出与之同时期、但又是不同角度的书进行阅读,从正面、侧面、背面等不同角度 360 度了解我想研究的内容。只有这样,我才能尽量保证自己的认知无死角,避免被某一位作者的偏见和角度所影响。

另一方面,听书类产品虽然可以提供新的思考角度,但绝不能代替你的思考。比如,我刚才提到的那本《原则》,有人读的重点,是观察达里奥的人生轨迹和成功经历;有人读的重点,是为了学习达里奥总结出来的上百条人生和工作原则。而我因为以前工作的关系,对达里奥很熟悉了,所以对他的成功经历兴趣一般;而达里奥总结的那些原则,大部分是站在投资领域这个固定角度,难免会有局限性,况且有的原则太细碎,我的兴趣也不大。我真正感兴趣的,是达里奥为什么要制造这些原则,以及制造这些原则的过程。

达里奥在书中其实没有给出解答,但我后来思考得出了一个结论:因为人的大脑是 CPU,不是存储器。生理结构决定了人类有三种记忆,感官记忆,短时记忆,长时记忆。前两种都是短期、转瞬即逝的记忆。后者是嵌入在大脑里,长期不会忘记的。但问题是,想要达到长时记忆,必须通过刻意记忆的方法来对抗艾宾浩斯遗忘曲线。然而,大多数人是不会用到刻意记忆的方法的,因为实在是太麻烦了。

换句话说,平常我们在工作和生活中会有很多感悟和体会,当时可能觉得很有道理很有收获,但最后多半都会忘掉。我自己就经常遇到这种情况,平时读书会有很多很杂的信息,如果不及时记录总结下来,基本上就等于没读。比如,有次我读到过这么一句话,当时觉得很受启发,原句是:love is a verb, you have to do things: wash diapers, buy flowers, go to movies... 翻译过来就是:“爱”是动词,它意味着你必须行动起来:洗尿布、买鲜花、看电影...

但其实,我早就把这句话忘得干干净净,直到刚才去翻看笔记,才发现自己原来读过这么一句话。

扯得有些远了,总而言之,千万别让其他人代替你思考。

对于远读重洋来说,知识付费和阅读是我们最重要的两件事。我们引荐海外好书,制造了内容,这是传媒属性的事情;根据读者对内容的反馈,我们接着做知识付费的产品,这是教育属性的事情;之后跟出版社合作,引进我们推荐过的好书,联合出版,又做了出版的事情(比如我们和机械工业出版社华章分社一起合作出版的《超级学霸》);回过头来,我们的传媒属性,又能帮助促进图书的销售。

我们同时切了传媒、教育、出版三个行业,还能实现多方共赢:读者获取了前沿新知,知识付费平台获得了节目销售分成,出版社获得了更多的图书销售转化。毫无疑问,知识付费和阅读这两件事,我们会一直坚定地做下去。谢谢大家!

最后必须要为亚马逊的活动点赞,这当然不是因为我获得了亚马逊“挚爱阅读大使”的称号,也不是因为能和我喜欢的贾平凹、黄执中、李淼、六神磊磊等老师同台,而是因为...

算了,我编不下去了。

我坦白,就是想嘚瑟一下。

最后的最后,你对知识付费和阅读怎么看,留言告诉我,咱们讨论一下。