2016年11月的东京,发生了一起中国籍男子的杀人事件,被害人是一名中国籍女留学。事发当日男子即被当场逮捕,看似波澜不惊的过程,却在之后的很长的一段时间内成为了中国国内舆论关注的焦点。以此同时,事发当事国的日本对于此事件几乎没有任何关注。中日两国面对同一事件呈现出巨大温差,这背后隐藏两国关于“死刑”的司法制度以及价值观的巨大差异。

被害人名叫江歌,女,来自中国山东省。凶手名叫陈世峰,是一名在东京读书的研究生。其二人的接点则来自于一名名为刘鑫的女性。事发当时的刘鑫同江歌在外共同租住,属于江的室友,而同时她也是陈世峰的“前”女友。事发当天,一心想要恢复恋爱关系的凶手蹲守在刘鑫和江歌共同租住的家门外,而直面陈世峰处理此事的不是刘鑫本人而是江歌,结果不料其被凶手连刺数刀不治身亡。

被害人江歌

本月20日,东京地方法院开庭审理此案。开庭当日,派驻东京的记者以及特地从中国国内赶来的记者在法院前摆开了强大的报道阵势。此情此景,一名中国记者感慨 “如此大规模的报道阵势,应该是3.11东日本大地震之后的首次”。

面向社会提供的一般旁听券仅有三十五张,而法院门口则排起了大约三百人的长队,几率仅为百分之一上下。笔者也抱着希望加入到队伍中,虽然没能拿到,却通过一名中国记者分到了一张余下的旁听券,有幸得以入场。当天法院门外九成以上均为中国人,此情此景想必也让院方颇感惊讶,从当天在场外安排的工作人员的阵容以及每个人肃杀的气氛便可见一斑。

判决结果同检方提出的请求一致,即“有期徒刑二十年”。判决结果宣告的一刻,被害者的母亲江秋莲紧握双拳,两眼含泪盯住被告,并几度叹气甚至有些颤抖。本次判决是陪审员裁决,当法官一一否决了被告人“没有杀意”的辩词并宣读了判决文,而此时的江母时而抬头望天。

此事件之所以成为全国新闻关注的焦点,被害者母亲背后的推动力不可小觑。被害人和母亲江秋莲属于单亲家庭,失去唯一的女儿的江秋莲通过“微博”展开了诉发陈世峰死刑的情愿活动,此过程中不但得到了约四百万人的联名支持,还得到了社会的大量资助,江秋莲也因此成为了舆论关注的焦点人物。

江秋莲主张应该判处被告人死刑,但是在日本法律体系里,杀害一人的案例很少会判处死刑。对此江秋莲如下控诉:“女儿是我的全部。日本的法律依照杀害人的数量来决定量刑标准不是很可笑吗?用如此残忍的方式杀害了我女儿,即便这样都不判处死刑实在是太荒唐了。这件事儿等同我和我的全家都被陈世峰杀害了”。

陈世峰

上诉陈述在中国国内得到了广泛的同情,诸如“日本为何不判死刑?”“为什么不在中国审判?”此类的反响成为中国社会茶余饭后被广泛谈资的话题,此事件一跃成为众所瞩目的焦点事件。在关注死刑与否之外,围绕日本的法律制度的关注也大为升温。此外,围绕江秋莲痛斥刘鑫见死不救的说法也成为舆论争论的焦点。

但是在日本,初审之时“共同通信社”有过一份简短的报道,之后对于判决结果也有几家媒体做过略报,却很不显眼。此后围绕两国报道热度的差异竟也成为了媒体关注的话题,即便这样,冰火两重天般的对待方式却没有丝毫改观。

围绕此事件日本方面表现出来的冷漠态度也成为中国社会质疑的焦点。从心情上虽不难理解,但是这背后存在的原委值得做些解释。首先,此事件缺乏“新闻性”。任何国家的新闻报道都会把“新闻性”当做重要的参考指标。所谓的“新闻性”具有跟公益相关联,如大量杀人、诱拐杀人、涉及名人的杀人事件等,这样的事件的新闻价值性就会较高。但此次事件的三位当事人均为年轻的中国留学生,且事件起于男女情感纠葛导致被害人无辜卷入。因此并不是因为当事人是中国人所以日本媒体减少报道篇幅,而重点在于此事件缺少“新闻性”,媒体自然会减少关注。

另一方面,被害者母亲在中国社会的积极行动使得此事件新闻性大增,但是其影响力主要还是集中在中国社会,无法在日本社会激起较大关注。

此事件的另一个关注焦点在于它再次将人们的视线聚焦到了中日两国对于“死刑”的法律制度和人文思维的差异上。放眼全球,中日两国均属于为数不多的尚存死刑制度的国家。社会舆论对于维持此制度也多具肯定含义。不过,两国在具体实施方面却存在着巨大的差异。

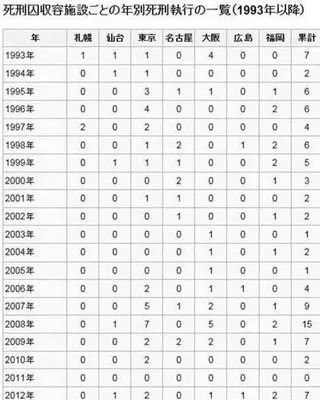

首先,战后日本判决死刑并得以执行的案例不足千件。死刑判决本身较少,且按照刑事诉讼法规定六个月内执行的死刑,实际上平均都要拖延五年以上,且这种拖延几乎成为惯例,以至于很多死刑犯未被执行前先行病死狱中。即便现在仍有百人以上等待执行的死刑犯,但每年实际被执行的人数基本停留在个位数。

1993年-2012年日本被执行死刑人数

废除死刑制度的国际呼声渐高之下,日本在过往的核审中亦查出过冤案,因此日本国内对于死刑执行极为慎重,且舆论并不会对此有批判的声音。而与此相反,中国执行的死刑数目虽未得以公开,但国际上普遍认为中国是执行数目全球居首的“死刑大国”。

这次事件,由于被告方否认持有杀意,所以检方求刑二十年的情况下,对于日本的司法制度早有关注的笔者估计法庭一般会有所保留判决大概十五年,因此在听到判决结果之时不免会有“比想象的判决要重”的感觉。被告人所持的“最初没有杀意”,“刀不是自己的”这样的主张,裁判长逐一予以详实的反证,由此足见法庭对于审理此案所表现出来的极为严格的态度。但是被害人母亲在判决后的会见中还是表达了对于日本司法的失望。为什么会产生如此大的认识上的差距呢?此背后存在一个原因,即与日本相比,中国的刑事司法制度中对于死刑判决的门槛相对较低。

由此案件笔者又联想到牵涉日本的贩毒案件的死刑判决。在中国,毒品走私和制造一般会被判处包括死刑在内的重罪。这背后暗含着“鸦片战争”的历史背景,以及此后对于毒品的“严惩主义”。2010年前后由于贩毒被逮捕的日本人相继被判处并执行了死刑。由于在日本贩毒不会被判以极刑,所以当时日本国内的舆论对此颇有质疑,当时的民主党政权对于中国的做法也表达了关切。但中国方面对于贩毒罪的严重性始终予以坚持,最终对日本人执行了死刑。对此,日本方面鉴于涉及中方主权事宜,最终没有提出正式的抗议。

日本对于杀人案件的死刑判决有着明确的法律规定,单纯的杀人案件且被害者仅为一人的情况下出现死刑判决的几率极低。基于此背景,检方并未求刑死刑或者无期徒刑,而是有期徒刑二十年。

中国国内关于是否可以在国内审判被告人的议论甚嚣尘上,就此问题笔者在中国国内的朋友,以及媒体同僚也多次向本人打听此事。按照中国法律规定,国外发生的重大事件,中国政府原则上具有管辖权,但是刑事案件由事发国的司法判决基本已成为国际惯例的背景下,同一案件基本不会在两处审判。

就在这次杀人事件判决出来之前一天,日本媒体报道了一则关于死刑的消息。上川阳子法务大臣签署了对两名死刑囚犯的执行状,并于当日执行。日本各大媒体均以速报形式、各大纸媒也以头条形式予以了报道。在日本,执行死刑这件事情本身就足以成为全国头条新闻。过往曾经出现过在面对签署死刑执行文件面前,百般犹豫以至于双手发抖的法务大臣。甚至也发生过持有反对死刑观点的政治家就任法务大臣后,任期之内没有签署过一份执行文件的事例。签署了该类文件的法务大臣,被反对死刑制度团体大骂“杀人犯”的情况也屡见不鲜。民主党时代的法务大臣千叶景子常年致力于废除死刑运动,面对签署死刑令,虽百般犹豫最终还是签署,但其代价是被当年为了废除死刑制度而共同奋斗多年的好友们断绝了关系。总而言之,在对待死刑问题上日本是一个非常保守的国家。

对于刑事案件的处理,基本是在一国主权之下进行的。随着在日本的中国留学生、商务人员、以及观光客的激增,今后牵涉中国人的各类事件肯定会增多。这次的事件呈现给我们的不单单是中日两国对于犯罪、死刑的观念的巨大差异,同时也提醒我们原本单纯的刑事案件也有可能成为引发两国舆论摩擦的导火索。

本文原标题:《“中国留学生杀人事件”和 “死刑观”的中日文化差异》