谁都知道,木心是诗人,是画家,是文学家。但并非所有人都深知他的内心藏匿着一个音乐的灵魂。这个灵魂贯穿他的血脉和生命,是他创作的起点,也是他人生的终点。

也并非所有人都知晓,他是陈丹青最重要的老师,而陈丹青也是最懂得木心音乐灵魂的弟子。只有在这个后辈面前,木心才会完全松弛下来,偶尔哼唱起一些音乐小调。 木心一生都热爱音乐、痴迷音乐、沉醉音乐,他认为一切艺术都是通往音乐的,包括他的文字和绘画。木心期盼人们能够从他的笔触中、画卷中读出背后隐秘的音符旋律。 木心曾细声朗读《明天不散步了》的最后一段: 哀愁是什么呢 要是知道哀愁是什么 就不哀愁了 生活是什么呢 生活是这样的 有些事还没有做 一定要做的 另有些事做了 没有做好 明天不散步了 读罢,还狡黠地微微一笑,“这一段最好了”。

《明天不散步了》、《哥伦比亚的倒影》在木心看来,就是他创作的两首钢琴协奏曲,是他用文字弹奏的乐曲,是用笔尖敲击的音符。

木心是喜欢弹琴的,就如热爱他的文字一样。

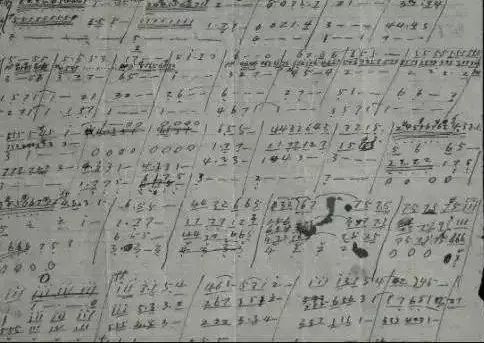

上个世纪 20、30 年代,木心在乌镇的家中就有钢琴,在那个年代,钢琴还是极其罕见的西洋物件。乌镇木心美术馆的阶梯图书馆里摆放着一台钢琴,用黑色的绒布遮盖着,沉静且厚重。它与周围的书稿、画册似格格不入又颇有意味。 一个被世人所熟知的文学家,在他的美术馆的这台钢琴,是对他命运的解读,是对他满载仪式感的惦念。 文革时期,木心被拘禁、被批斗、去劳改,在那场劫难中,他不仅失去了自由,被烧毁了书稿,甚至三根指头也被折断。尽管如此,木心还特意弄了一个大纸板,在上面手绘出钢琴黑白键盘,“弹”巴赫、“弹”莫扎特、“弹”他深深的热情和希望。 木心不仅会弹奏,还会创作。木心曾写过许多乐谱,这些展现他心底最真切的旋律却被他隐匿在书画之下,他对自己的音乐谦卑、谨慎、惴惴不安。他是那样热爱音乐,却又不想轻易示人。

木心乐谱手稿

我在童年、少年、青年这样长的岁月中,因为崇敬音乐,爱屋及乌,忍受种种以音乐的名义而存在的东西,烦躁不安,以至中年,方始有点明白自己是枉屈了,便开始苛刻于择“屋”,凡“乌”多者,悄悄而过,再往“乌”少的“屋”走近去……(木心《素履之往·白马翰如》)

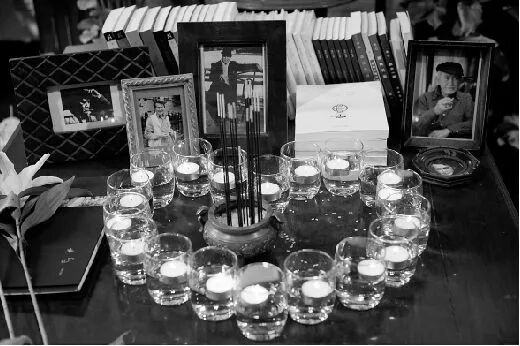

即便是最亲密的学生陈丹青,也从未见过木心谱写的乐谱。陈丹青第一次见到木心的音乐手稿,是在木心去世之后,在他的遗稿中找到的,乐谱下泛黄的纸张是 70 年代的产物。那时候木心没有条件,也不被允许拥有五线谱。那些残破的纸张上,都是他徒手画出的简谱音符。 木心不仅会创作,还会解读。在《文学回忆录》中,他解析了众多音乐大家的作品,他了解肖邦、莫扎特、海顿、瓦格纳、勃拉姆斯的秉性和精神,甚至了解他们乐曲弹奏的技巧和要点。那时的他,不再是诗人、小说家、散文家、画家,而是音乐虔诚的信徒。 没有音乐的木心是不完整的,就如他自己说过,“我身上存在了三个人,一个是音乐家,一个是作家,还有一个是画家,后来画家和作家合谋把这个音乐家杀了。” 木心出狱时,母亲已经过世。那时,他听音乐,听贝多芬晚期的弦乐四重奏,他觉得此时的音乐能够表达他内心所有的哀思和寄托,“老鹰在天上飞的时候,有时会很慢,就像那样,停留了很久。” 木心能够在经历人间际遇和跌宕之后,依旧保留着爱和慈悲。 在木心的想象中,他的美术馆里应该由许多小盒子组成,每个盒子里都有他的作品,播放着贝多芬的音乐。让观众伴随着音乐,从一个盒子里走到另一个盒子里。陈丹青却说:“木心老了,这是孩子气的话。哪有在美术馆里放音乐的呢。” 我的音乐作品何时公演很难说,我需要一位音乐秘书,一架钢琴,一个小乐队,现在都还没有。(木心) 木心不会知道,在他的葬礼上,他的学生陈丹青播放了贝多芬 135 号四重奏第三乐章。木心也不会知道,在他离世多年之后,他的诗歌被谱上了曲,被唱成了歌。又有许多音乐家,相继整理他的音乐遗稿,编译创作,谱成交响乐曲,举办了木心的音乐会。

Piano Concerto No. 5 in E flat major Op. 73, 'Emperor': III. Rondo (Allegro) (crotchet = 96)Melvyn Tan;London Classical Players;Sir Roger Norrington - Beethoven: Symphonies & Concertos. Piano Concerto No. 5 in E flat major Op. 73, 'Emperor': III. Rondo (Allegro) (crotchet = 96)Melvyn Tan;London Classical Players;Sir Roger Norrington - Beethoven: Symphonies & Concertos.

他被世人所牢记的,也许依旧是那些印刷在书卷上的文墨画作。但他对于音乐的热切、敬畏、虔诚的情感和执着,已经永久地镌刻在这些作品的神髓之中。

音乐是我的命

爱情是我的病

贝多芬是我的神

肖邦是我的心

谁美貌,谁就是我的死灵魂 |