2018大河剧《西乡殿》,铃木亮平(左二)饰西乡隆盛,瑛太(左三)饰大久保利通

一、为什么是西乡隆盛

如果将日本广播协会(NHK)和电视系列剧联系在一起,人们往往首先会想到“大河剧”。大河剧源于法国的“大河小说”(roman-fleuve)。最早的大河小说是罗曼罗兰的名著《约翰·克里斯朵夫》。仅就名称而言,大河剧就给人以“波澜万丈”的感觉,而在日语中,形容人生跌宕起伏的汉字表述就是“波澜万丈”。始于1963年、每年一部的NHK大河剧,就是通过叙述某历史人物“波澜万丈”的人生,折射其所处的时代。

2018年NHK大河剧是《西乡殿》。西乡就是西乡隆盛,殿[どん]是鹿儿岛人放在姓氏后面既表示尊敬,也表示亲切的用语。《西乡殿》由中园美保根据林真理子的同名小说改编,铃木亮平出演西乡隆盛。

2018年是明治维新150周年,“维新三杰”大久保利通、木户孝允、西乡隆盛,让西乡隆盛“霸屏”,是媒体对民意的尊重。因为,就民间拥戴程度而言,木户和大久保均明显逊于西乡。

林真理子《西乡殿》原作漫画版

尽管以西乡隆盛为主题的文艺作品有数十部之多,以“尊重史实”标榜的NHK大河剧,仍让人们充满期待。不过,“历史剧”毕竟不等于“历史”。可以肯定,笔者不才,拙文所论述的西乡隆盛,不会比《西乡殿》中的西乡隆盛更更感人,但一定更真实。

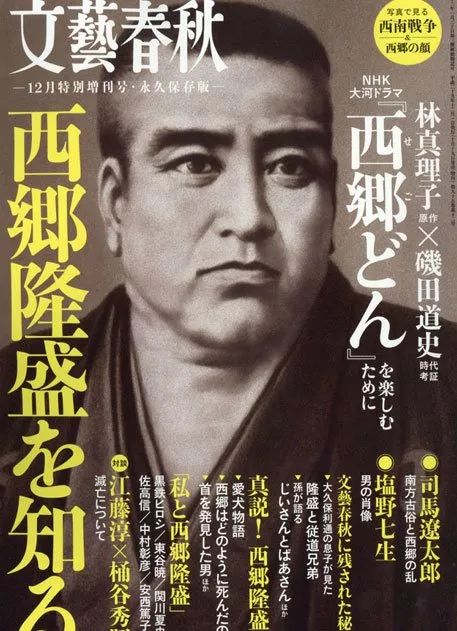

西乡隆盛,字南洲,1828年1月23日出生于有“明治维新的故乡”之誉的萨摩藩(鹿儿岛县)加治屋町,他的父亲西乡九郎隆盛是武士阶级中倒数第二的“小姓”,领俸禄47石。西乡隆盛12岁与人斗殴被割断右手腕神经无法握刀,因而潜心学术,深受江户时代“儒家武士道”强调忠孝仁义的思想熏陶。

西郷九郎隆盛有四个儿子,西乡隆盛是长子(“老三”西乡从道是日本第一位海军元帅、甲午战争时任海军大臣)。作为家境窘迫的下级武士的长子,西乡隆盛了解和同情社会底层的生存状况,痛恶幕府末期的政治腐朽。出身和经历,使他对注重血缘的等级秩序充满厌恶。

西乡隆盛身高4400px(编注:五尺九寸八分,181.194cm),和德川氏15代将军中最高的第二代将军德川秀忠4000px相比,也绝对算得上“身材魁梧”。西乡28岁成为萨摩藩开明藩主岛津齐彬亲信扈从,恪尽职守,具有武士最重要的品质——忠义,因而有“最后的武士”之誉。

1858年8月24日岛津齐彬病逝,西乡非常悲痛,欲为主公殉葬,但受他尊敬的月照和尚对他说,对主公最大的忠,就是继承主公未竟的遗志。西乡隆盛听从了他的劝告。后来,月照和尚积极参与“尊王攘夷”运动,遭到幕府追杀,避难于萨摩藩西乡隆盛处。萨摩藩实权人物、藩主岛津忠义的父亲岛津久光命令西乡隆盛逮捕月照。西乡隆盛倍感为难,与月照和尚泛舟于萨摩藩附近的锦江湾。两人对吟对饮,相拥而泣,最后相拥蹈海。虽然月照命陨,西乡获救,但他如此对待月照和尚,当得起一个“义”字。

无怪乎民调显示,即便西乡隆盛在西南战争中高举“反旗”对抗他参与创建的明治政府,受访者也普遍认为“大义在西乡一方”。

二、历史转型的推动者

西乡隆盛一生跌宕起伏,在日本历史转型时期扮演了举足轻重的地位,其中尤其值得特书一笔的,是作为萨摩藩的代表和长州藩代表桂小五郎(即木户孝允)签署了结盟誓约。萨长联盟是倒幕最强大的势力,以后一直执明治政府之牛耳,掌陆海军之大权。

萨摩藩和长州藩能够签署盟约殊为不易,因为最初它们对待幕府的态度截然有异:萨摩藩倾向“尊王佐幕”,长州藩主张“尊王倒幕”。1863年8月18日,幕府老中松平庆永等为了压制长州藩势力,和萨摩藩、会津藩联手发动了驱逐长州藩势力的政变,史称八·一八政变,一举夺取了朝廷大权,“京都形势因此一变”。长州藩势力当然不甘坐以待毙,于1864年7月19日和幕府、萨摩、会津联军在皇居“禁门”展开激战,史称“禁门之变”,因寡不敌众而惨败。双方因此结下不共戴天之仇。长州藩的武士将萨摩藩和会津藩的武士并称“萨贼会奸”,把这四个字写在鞋底,天天踩踏。

但是,萨摩藩并非铁板一块。征伐长州藩的萨军首领西乡隆盛通过交战,看到了长州藩不俗的实力。同时,时任幕府“军舰奉行”(舰队司令)的胜海舟对他说,幕府颓势无可挽回。各种因素使西乡隆盛认识到,萨摩藩势单力薄,只有和长州藩联手方能成就“大业”,萌生了与长州藩联手“倒幕”的念头。恰在此时,美国结束南北战争,不少武器流入萨摩藩。于是,西乡隆盛从一个叫格罗夫的美国商人手里购得了一些枪炮,并将这批武器转让给了在与幕府的对立中急需武器的长州藩,迅速拉近了萨摩藩和长州藩的关系。

最终,经过土佐藩乡士坂本龙马的斡旋,萨摩藩代表西乡隆盛和长州藩代表木户孝允于1866年1月21日,在京都秘密会晤,签署了由六项内容构成的盟约,形成了倒幕主力萨长联盟。

鉴于萨摩和长州两大雄藩虎视眈眈的“倒幕”态势,1867年10月14日,幕府第15代将军德川庆喜向朝廷提出“大政奉还”。但是,由于萨摩长州两大势力要求德川庆喜“辞官纳地”,即不仅放弃政治权力,而且让渡经济利益的要求遭到拒绝,最终矛盾不可调和。1868年(农历戊辰年)1月,朝廷和幕府爆发内战,史称 “戊辰战争”。1月9日,西乡隆盛指挥以萨摩、长州藩军队为主力的官军从京都出发直达江户城下,决定3月15日发起总攻。面对这种态势,德川庆喜命令陆军总裁胜海舟与以萨长军为主力的官军议和。经过谈判,朝廷同意免德川庆喜一死。随后,胜海舟打开城门,将江户城移交官军。西乡隆盛“不战而屈人之兵”,实现了“江户无血开城”。

三、“征韩”对立

1873年,围绕是否要“征韩”(即征服朝鲜),明治政府统治阶层发生了激烈的矛盾冲突,日本政局因此生变,史称“明治六年(1873年)政变”。在这次政变中,西乡隆盛等主张“征韩”的官员几乎悉数下野。

必须强调,围绕是否应“征韩”的对立,不是明治政府内部拥护还是反对扩张的对立,而是如何避免明治政府激进的改革引发的社会动荡的对立。

因为,明治政府的改革,特别是实行征兵制,砸了“世袭坐食之士”武士饭碗,引起武士普遍不满。西乡隆盛在1873年8月17日写给坂垣退助的信中提出,征韩可以“将试图挑起内乱之心外引,以图国家振兴之远略”。也就是说,他主张“征韩”的目的是转移国内尖锐的矛盾。

另一方面,明治政府中最早主张“征韩”的木户孝允,此时反对征韩,则是担心如果为征韩而征召农民入伍,农民可能为不愿当炮灰而起事,导致国内局势更加混乱。他在日记中写道:“若论今日之方略,则无有比内治更为紧急者。”

值得注意的是,“明治六年政变”,主张“征韩”的西乡隆盛等“下野”,但“征韩论”却被付诸实践。1876年2月27日,作为日本吞并朝鲜第一步的《日韩修好条规》的签署,就是最好的证明。也就是说,“征韩”问题只是“明治六年政变”的导火索,统治阶层内部的矛盾冲突,才是发生“政变”的根本原因。

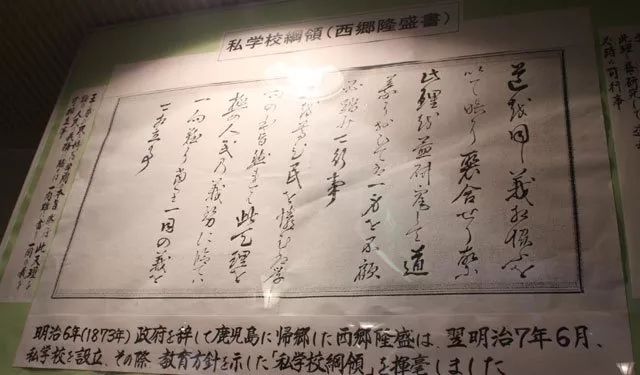

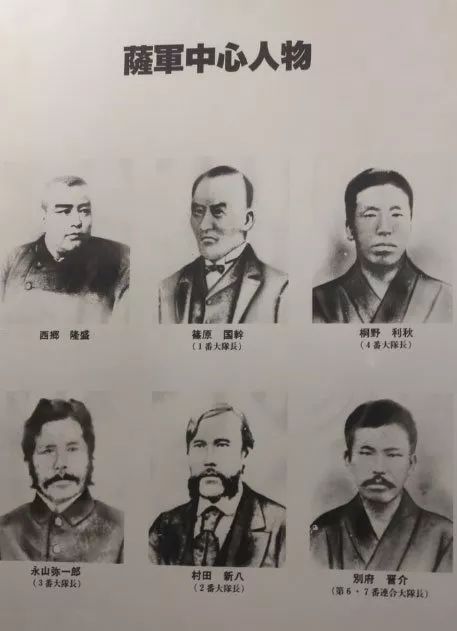

明治六年(1873年)10月底,下野的陆军大将西乡隆盛和他的亲信、桐野利秋陆军少将、原近卫局长筱原国干陆军少将等数十人返回鹿儿岛。翌年6月,西乡隆盛等在当地建立了由筱原国干任校长的“枪队学校”和村田新八任校长的“炮队学校”,两校合称“私学校”。另外还设立了由村田新八兼任校长的幼年学校(章典学校)。这三所学校在各地设有136处分校,以日清、日韩关系破裂即可使学生投入战争为由,传习武艺,经费全部由鹿儿岛县政府负担。学校成立后规模不断扩大,仅1年,学生人数即达3万左右。另外还在野外建立了专门吸收原陆军教导团学生的吉野开垦社,由桐野利秋担任指导。

西乡隆盛私学校纲领。作者供图

西乡隆盛等返乡后,鹿儿岛县各区长、户长等官吏很快由私学校干部担任,警察官吏职位也大部分由私学校成员担任。这种动向令明治政府警觉,他们认为鹿儿岛县无异于“独立王国”,而且这种担心并非多余。

在中日两国围绕台湾问题关系紧张、战事一触即发之际,县令大山纲良写信给筱原国干,认为这是起事推翻政府的“天赐良机”。虽然后来局势平缓,但两人意欲谋反的野心,昭然诺揭。桐野利秋在1875年写的《时势论》中也强调:“今之政府乃今日国家之大仇敌,今之苍生怨望之所在。是故,可谓欲协助当今之政府者,实为对今之国家不忠,使今之苍生陷于涂炭之苦之左袒者。”双方的矛盾,为“西南战争”留下了伏笔。

四、日本最后的内战

引发西南战争的导火索,是1877年1月初明治政府欲将鹿儿岛陆军炮兵附属兵工厂的大炮和炮弹移往大阪炮兵分厂,引起鹿儿岛县政府和“私学校”方面的不满,他们认为,大炮和炮弹为以前萨摩藩所造,应归当地所有。原有反意的一些激进分子遂要求西乡隆盛“蹶起”,但遭到西乡隆盛拒绝。

岩仓具视根据所获情报在2月10日给明治政府的报告写道:“1月23日、24日,私学校壮年辈即刻汇集西乡处,称切不可错失良机,当即刻大举。西乡表示异议,并堂堂主张正理,百般进行劝说,壮士辈终表不服,称即令背负贼名也当举兵。西乡见劝阻无效,遂抽身离去且难寻踪影。”

1月29日深夜,以松永高美为首的约20名私学校激进分子首先开始采取行动,他们冲进弹药库抢夺弹药并运至各分校和学生家中藏匿。明治政府前来装运武器弹药的蒸汽船和帆船无奈只得徒劳往返。料想明治政府不会善罢甘休的筱原国干一改以往犹豫态度,同意举兵。此前“去向不明”的西乡隆盛获悉后于2月5日急速返回,对激进派的举动异常愤怒,反对举兵。但是,以后发生的事,令西乡隆盛转变了态度——

2月3日,私学校学生、县“警部”(警衔,约相当于中国的警督)中岛健彦率数百名私学校生,将返乡的东京警视厅“少警部”中原尚雄等19人逮捕。经过审讯,中原尚雄等招供此次他们24人返乡,系奉警视(警衔,约相当于中国的警监)川路利良之名,前来“刺杀”西乡隆盛等私学校干部。后陆军卿山县有朋表示,当时川路利良命令中原尚雄前往“しさし”即“视察”(当时“视察”也意为“侦查”)西乡,因“侦查”和“刺杀”读音相近而造成误解。此说可存疑。但当时大久保利通派到鹿儿岛去的野村纲自行前往县政府自首并写下供词。西乡根据供词判断,大久保似也同意“刺杀”。见明治政府不仁不义,欲下黑手,西乡决意起事,并于2月8日在私学校建立了司令部。

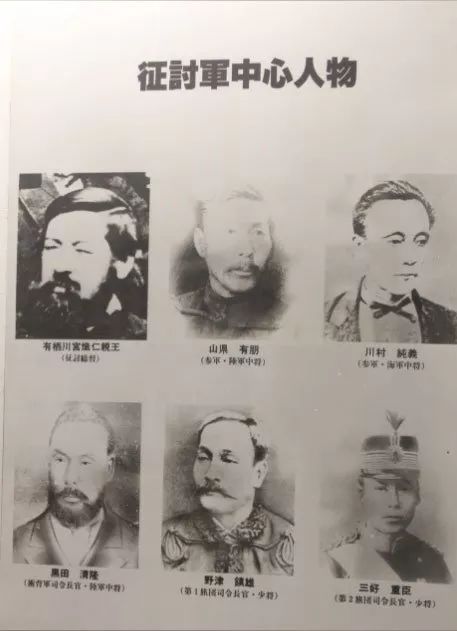

2月14日,大山纲良以县令的名义向各府县发出正式通告:西乡将“率兵入京”,请各地予以通行。同一天,萨摩藩的军队(史称“萨军”或“叛军”)完成了部队编制,由桐野利秋任总司令。15日、16日、17日,西乡隆盛、筱原国干、桐野利秋分别率军离开鹿儿岛前往熊本。19日,明治天皇颁布敕令,组建“征讨军”,任命有栖川宫炽仁亲王为征讨总督、陆军中将山县有朋、陆军中将黑田清隆、海军中将川村纯义任参军。西南战争爆发。

萨军所以向熊本进发,是因为熊本系九州中心地带。他们打算攻占熊本后再行扩张,割占日本西南部,进而号令各县起事,推翻明治政府。然而,萨军出师不利,未能攻占熊本。2月24日晚,萨军进攻势头已成强弩之末,由山县有朋等指挥的官军却不断扩充兵力,从原先两个旅团扩至8个旅团近6万人,胜利逐渐向官军倾斜。

出师不利,萨军转而北进,官军则从九州北部的福冈南下,双方在高濑展开激战。此战萨军损失惨重,西乡隆盛的四弟、比他小近20岁的西乡小兵卫战死。之后的激战,萨军连遭败绩,筱原国干也战死阵中。之后,官军一支部队从萨军背后登陆,使萨军陷入腹背受敌的境地。萨军退至鹿儿岛,但在其“总本山”城山被官军包围。

1877年9月24日,西乡隆盛命令其栖身的洞窟前排列的官兵冒死突围。但是,在官军在弹雨中,萨军官兵一排排倒下,西乡隆盛也被枪弹击中肩膀及右膝。史书记载,此时只见西乡“徐徐跪坐,俨然正襟,向东遥拜”,按照事先的约定,让身边萨军的将军别府晋介担任自己的“介错”:“晋介,现在动手吧!”别府晋介噙泪高呼“宽恕我!”在西乡隆盛大致完成切腹程序后,将他的首级砍下。西乡49年“波澜万丈”的人生戛然而止。折田正助为避免西乡的首级被官军获取,即刻进行掩埋。见西乡命陨,众将士有的举刀自戕,有的中弹身亡,有的投降归顺,西南战争以官军胜利结束。

西南战争是日本最后的内战,历时7个多月,萨军阵亡6400余人,官军阵亡6840余人。长崎一位僧人写了一首诗,代为表达萨军将士的心境:“孤军奋斗破围还,一百里程垒壁间;我剑已折我马毙,秋风埋骨故乡山。”

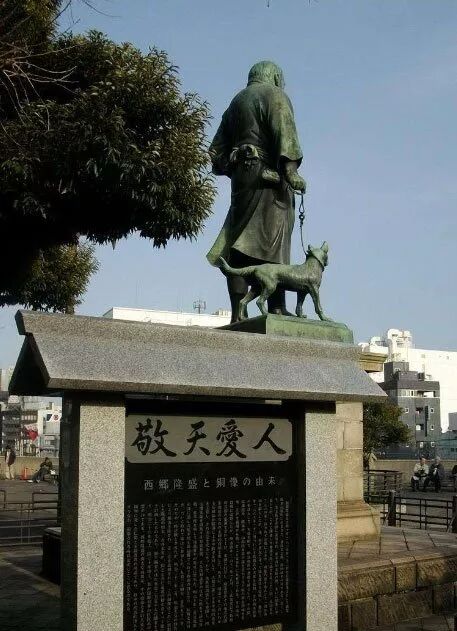

1889年,睦仁天皇颁布诏书,撤销西乡隆盛制造“叛乱”的罪名,为其恢复名誉,并追赠正三位。当年,日本政府在东京上野公园为西乡隆盛建立了一座铜像,供后人瞻仰。碑文评价西乡隆盛为“代表日本的伟人”。西乡隆盛的格言:“敬天爱人”也被制成碑文竖立于上野公园。这一格言被日本“经营之神”稻盛和夫奉为圭臬,同时也成为“东方管理学”的核心理念。