来北京的第一个冬天,特别冷。

那时的我,为了忘掉一段失败的感情,把自己弄得特别忙,时常出差,时常加班。某日夜里晚归,一推门如入冰窖——我租的房子是环保型小区,取暖靠地暖。地暖用电,要24小时开着,回来才热乎,大概我走时忘了关,把电都耗光了。

只好重新裹了大衣出门,去营业厅缴费,折腾完已是深夜十二点多,回来时打了一辆出租车,坐进后座,车一开,眼泪忽然落下来,我好像从来没有那么失态过。

司机师傅是北京人,他有点紧张,又有点手足无措,想安慰我,可是也不知道说什么。沉默了几分钟,他给我放了一张CD。

四分钟之后直接高能来自山河小岁月00:0006:16

是侯宝林的《北京话》,我听着听着,直接破涕为笑,两个人一路听到家,还剩一点没听完,师傅把表抬了,停在楼下,和我一起听完。

“姑娘,侯宝林好听吧,没事多听。”

* * *

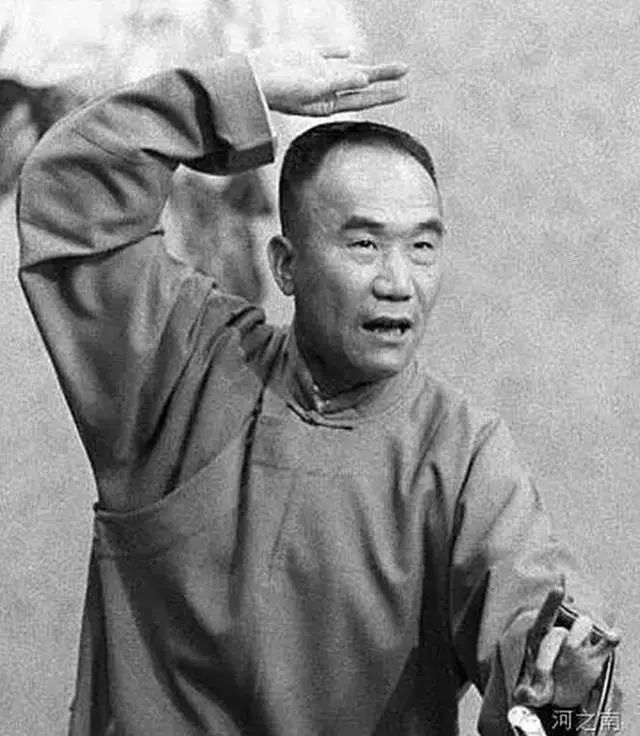

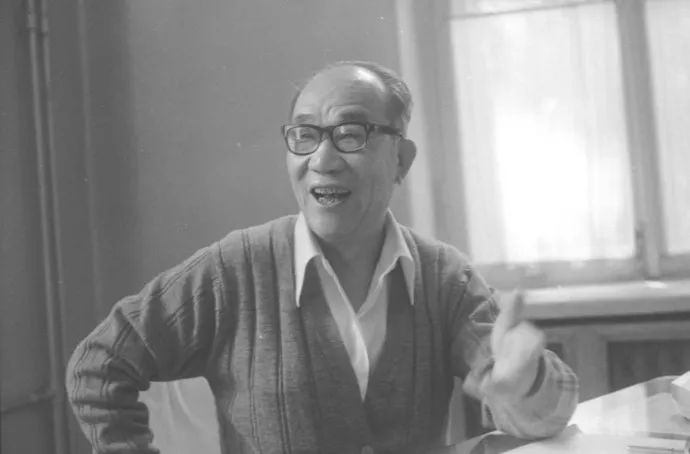

对于全国人民来说,侯宝林是幽默的招牌。

这种幽默,是明媚的。有别于马三立,也有别于上海的滑稽戏。他很像梅兰芳先生,看起来四平八稳,似乎没什么大特点,可是你听来语言明快,吐字清脆,包袱干脆,那就是一种好。

他的相声,是那种你可以听很多遍,听到词儿都烂熟了,可是再听,还能笑,“那胖丫头,长得和“麻雷子似的”,“麻雷子”三个字,真的每次听都笑傻。

我也爱侯先生学的京剧,他唱的麒派特别正宗,比现在的演员,不知道好到哪里去,连周信芳先生都说:“学我啊,要照着侯宝林那样学。”每个京剧爱好者肯定都爱侯先生的学唱,我印象最深刻是《卖马》,乃至于后来正经听这出,老觉得不过瘾,大概因为没有“外国秦琼”。

侯宝林先生的相声是清新的,他的口音没有痞气,很正,和现在某些著名演员比起来,你会怀疑去天桥撂地的大概是他,而不是实际上一直在天桥成长的侯先生。

老百姓们有阵子聊天,老有许多侯先生的段子,有的真,有的假,有的半真半假。诸如有人说:“侯先生,您家大米里有虫子了。”侯先生回答:“那是我养的。”又诸如西方记者采访侯宝林:“侯先生,里根是个演员,但他后来当了总统。您也是演员,您认为您能有此殊荣吗?”侯宝林听了回答:“里根是二流的演员,而我是一流的。”

在文革里,侯宝林的段子特别流行,类似于侯宝林招供“朝鲜战争是我发动的”“邢台地震是我搞的”“我妄想搞第三次世界大战”等等,这些近乎传说,大概是当时的人们有意加工,成为那段特殊日子里的一点笑料。

最著名的一个是,当造反派振臂高呼“打倒侯宝林”时,侯宝林立即在台上向前来了个“卧倒”,整个人都趴在了地上,逗得全场轰堂大笑。押解他的人也忍不住笑,然后问他为什么要趴下,并把麦克风伸到他的嘴边要他回答。侯宝林一本正经地说:“这可不是我自个儿想趴下的,是你们要我趴下的嘛”。那人分辨说:“我们只是喊打倒你,并没要你趴下呀”,侯宝林还是趴在地上一脸严肃地说:“是呀,我如果不全身着地儿,怎么能叫打倒呢?”就这样,批斗会变成了侯宝林的单口相声表演会,只能在笑声中不了了之。

侯宝林先生在生活中是很爱“砸挂”的,他到天津和常宝华常宝丰王佩元打牌,输了就要贴纸条,侯先生技不如人,老输,脸上贴了不少。侯先生要看牌,就要先把纸条撩起来,忍不住来一个:“这好,我整个一垂帘听政。”打了一晚上,自己总结:“打一晚上牌,我这脑袋呀都成墩布了。”

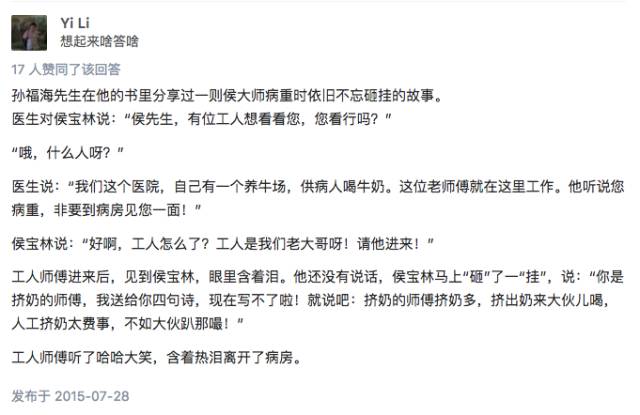

我其实还听过好多不太能说的,类似下面这位知乎网友说的:

总而言之,即使在今天,提起侯宝林来,老百姓们总是乐呵呵的。

* * *

给大家带来欢乐的侯宝林本人,却有着深深的痛苦。

这种痛苦,源自他的身世。

他不记得自己的父母了,叫什么,哪里人,他统统不知道。他甚至只能对别人说,我也许是个天津人吧。

四岁那一年,他的舅舅给他穿一身“蓝布大褂儿、小坎肩儿,头戴瓜皮小帽 ”,给他买了半斤糖炒栗子,带着他坐火车,从天津坐到北京。

他被带到一家侯姓人家,从此就姓侯。

他的乳名是“酉儿”,因为他是农历十月十五(11月29日)酉时出生的,这是他关于自己唯一记得的细节,在1979年的自传口述里,他开头就说,关于自己的出身,他就记得这么一点儿了。

养父在警察学校有一份差事,然而也并不牢靠,一年后就失业了,全家人的饭辙都发愁。小侯宝林非常懂事,开始为家里出力。

他卖过冰,捡过煤核儿,卖过报,实在没辙了,跟街坊借十个大铜板,顶着雨跑到兴华寺街买豌豆,回家后搁点儿盐和花椒煮九成熟,捞出来晾凉了,卖“牛筋儿豌豆”。

到了最后,还要过饭,他说,要饭也有诀窍的:

>>要饭没有准谱,有时要得着,有时要不着。要来的东西也不会有新鲜的,都是人家剩下的、馊了的东西才给你。那些有馊味的东西,我们回去搁点儿碱,蒸一蒸,把馊味去掉,照样吃。哪像现在有的人,一见东西稍有点儿变味儿,就扔掉不要呢?

他觉得丢人,老离家远远的去要饭,永生忘不了的,是那位羊房夹道路东给人看孩子的奶妈,她给了他一身裤褂,“那是人家少爷穿旧了的裤褂,洗得真干净”,这是他要饭时要到的最好的东西。

他老记着那些对他好的人,到了冬天要租棉被,一天三大枚,他给不起,只好对租赁棉被的马大爷的女儿三姐说“我五天没给你钱了,我今天也给不了,我得留点儿钱吃饭,先给你两天的吧!”。三姐说:“没事,甭给了,你就说都给了,给我了。”

后来他在鼓楼演出,认识摆小摊儿烙烧饼的师傅晁文海,看他每天只能吃棒子面儿,于是等他散场,晁师傅叫他去买斤小米面,他以为人家支使自己给他买东西,晁师傅说:

“买斤小米面儿吧!你不瞧我没事了吗?那还有火,还挺好的,我给你搁点儿碱,搁点儿盐,我烙出来,你不就多吃一个吗?”

给他多吃一个的恩情,他记了一辈子。

* * *

日子实在没法过了,养父对养母说,要不,还是让他去学点什么吧。

先送去崇文门外一家织带子的作坊里织腿带,学了几天,看见师兄打人,小侯宝林吓得连饭也吃不下,就被送回来了。

又送到天桥的颜泽甫老师那儿去学戏,他记得,签了个文书,上面写着:

“投河溺井,死走逃亡,与师傅无干;如中途不学,要赔偿损失(饭钱)。”

那时候的学戏,就叫“打戏”,侯宝林学了两年半,挨了不少打。除了学戏,还要帮师傅家里干活,干活顶多是累,最大的问题是饿,吃不饱。

早上给师父家干完活,中午十二点钟就得上地去唱,一直唱到吃晚饭。听戏的人有时候喜欢小孩子,给俩铜板,说“你买个烧饼吃”,也不敢真的去买,得老老实实交给师父。侯宝林一天吃两顿饭,饿得厉害,可是师娘就嫌弃他吃得多,不给他吃饱。侯宝林逃跑过,从天桥到福寿里,用走的,走了半宿。

可还是被家里送回去了,他也想过寻死,到底还是挨过来了。

学徒没有满师,他被师父嫌弃,赶回家,可又到处跟人说:“我这徒弟没满师,你们别用他。”这句话差点逼死了侯宝林,养父说,要不你四处逛逛吧。

他逛到鼓楼后的市场,有个石记茶馆,茶馆门口有个唱戏的摊儿。他在戏摊旁边站着,正唱《捉放曹》,唱完了一段,一打鼓,要钱了,“嘣,嘣,嘣……”结果,就在那一天,打大锣的上厕所去了,没人打大锣。

>>“嗳,大锣谁打?”没人答应。

“我打吧!”我说。

我把大锣拿起,把整个《捉放宿店》打下来了。打完后,那场子差不多每个人都惊奇了。嗳,这小孩儿,会打大锣?我过去在天桥学艺,像鼓啊,大锣、小锣啊,钹啊,我什么都学过,甚至有时我坐那儿打一通鼓。我打完锣,大伙儿很喜欢。那班主叫李四,就问我:

“小孩,姓什么?”

“姓侯。”

“你会唱不会?”

“会。”

“你现在在哪儿?”他以为我是戏班的。

“没事儿。”

“那你跟我们这儿干行不行?”

“行啊。”我说。

这段经历,后来被他编到《三棒鼓》的相声里。

鼓楼也有相声和太平歌词,在这里,侯宝林第一次接触到了相声。渐渐的,他也开始在人家的演出里说一个开场。

* * *

在遇到朱阔泉之前,侯宝林几乎过着一种流浪的生活,北京所有街头说唱的场子,天桥鼓楼西单东安市场隆福寺护国寺白塔寺,没有他没去过的。夏天到什刹海荷花市场,连天安门里的午门开过一次市场,他也在那儿干过。唯一没去过的是朝阳市场,“因为知道那地方比较穷,听的人不肯出钱”。

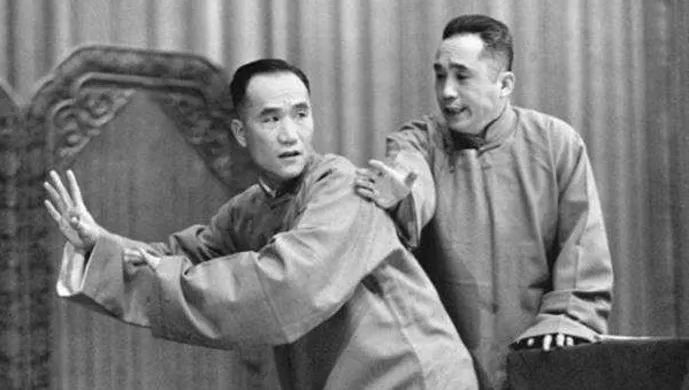

21岁,侯宝林正式拜朱阔泉先生为师,学说相声。拜师要上饭馆,侯宝林没钱,只好拿了一块钱,在师傅家吃了顿炸酱面。拜了老师,侯宝林就能在正式的相声场子演出相声了,渐渐地,开始出名了。

但侯宝林真正红起来,是在天津。在天津的走红,他自己总结,没别的,就四个字:“卖苦力气。”

学京韵大鼓刘宝全,他能把京韵大鼓的“八句诗篇”从高八度到低八度唱一遍,观众们就买账。

说《改行》,以前的相声演员说到“卖黄瓜”时,只唱两句:“大黄瓜你们谁要,一个铜子儿拿两条。”他觉得唱两句不够劲儿,就加两句:“香菜芹菜辣青椒, 茄子扁豆嫩蒜苗, 好大的黄瓜你们谁要, 一个铜子儿拿两条! ”果然要到好。

天津的观众们喜欢侯宝林,还有一个原因是,“侯宝林的相声文明,脏话很少。” 他那种明媚的幽默,应该从那时候就已经呈现了。相声这门艺术,本来就是撂地,对口的是中下层老百姓,不来电脏活儿,几乎不可能。但侯宝林有意识的对相声进行了“净化”,而且,他成功了。

当然,他也不是没讲过荤段子。唐鲁孙曾经在妓院里听过一次侯宝林的相声,跟着他的师傅朱阔泉。据说进门先递一个折子,折子里的没有荤段子,折子外则属于“里番”,就是“外面不让演的那种”,唐鲁孙说,类似《西门庆家宴》《大姑娘洗澡》。这时候的侯宝林肯定没有想到,过个几十年,在红墙里,他还有机会讲这些荤段子。

侯宝林先生出名了,他还改变了相声演员长期的低端地位。1944 年,在他的坚持下,天津著名的杂耍园子大观园第一次将相声作为“大轴”(最后一个节目),当时的著名相声大师张寿臣先生曾经说过一句:

“侯宝林对相声有功。”

但他也不是没有脾气的。他被大学邀请去演讲,进了礼堂讲两句,一位副校长说:“来两段”,他收了笑脸,说:“今天是来演讲的,不是来说相声的。”还有一次,别人叫他“宝林儿”,他也立刻不高兴,大概那一刻,这个称谓,忽然让他想起——

他是没有姓的孩子。

* * *

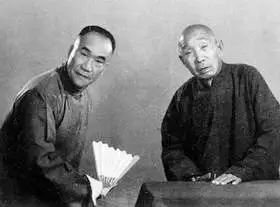

侯先生退休得很早,据说,自从有一次,他把“和平的平”说成“和平的和”,就意识到自己的思维退化,到了应该退休的时候了。

他把艺术看得很重,把观众也看得很重。

就像黄宗江说和他聊天,一聊就长,长了憋不住要上茅房,黄宗江信口说,要把这段写进侯宝林的传记里,而且还说“黄永玉家里也没厕所,听说韩素音在外国都给写上了。”侯宝林笑脸一下子顿收,肃然,缓缓说道:“那我也不赞成,家丑不可外扬!”

他常有这种肃然。

所以我相信他去世之前三天录制的《最后的话》,是他真正的内心:

>> 我侯宝林说了一辈子相声,研究了一辈子相声。我的最大愿望是把最好的艺术献给观众。观众是我的恩人、衣食父母,是我的老师。我总觉得再说几十年相声也报答不了养我、爱我、帮我的观众。现在我难以了却这个心愿了。我衷心希望我所酷爱、视为生命的相声发扬光大,希望有更多的侯宝林,献给人民更多的欢乐。我一生都是把欢笑带给观众,如果有一天我不得不永别观众,我也会带着微笑而去……亲爱的听众,尊敬的观众,侯宝林将去了,去世了,恕抱不周,祝大家身体健康,万事如意,生财有道。

他出身江湖,身上却没有一点江湖气。

他这一辈子,最大的隐痛,除了身世,便是自己读书少。为此,他特别重视知识,重视文化,一直到生命的最后几年,他还在和别人谈论,相声有没有进入文学的可能性。

他打从心眼里,希望相声能够成为一门艺术。

但他塑造的,都是我们身边的人,粗心大意的伙计,没钱买面的戏迷奶奶,喜欢跳舞耽误工作的会计,喜新厌旧的有妇之夫,胆小如鼠又要壮胆的夜行人……每一个人都形形色色,每一个人都饱满丰富。

这就是我们爱侯宝林先生和侯宝林先生的相声艺术的原因。

因为他说的那些小人物,其实就是你,就是我。

祝怹老人家100岁快乐!

*参考文献:

侯鑫,《一户侯说:侯宝林自传和逸事》,五洲传播出版社,2007年。