新媒体编辑 | 新星 作者 | Rosie(实习生)

说起吉普赛人,你脑海里会出现什么样的印象?

像《巴黎圣母院》中的爱斯梅拉达那样美丽动人?

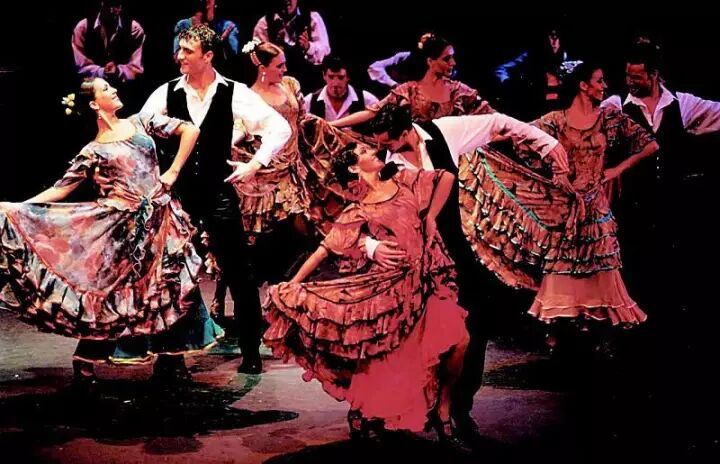

或是如意大利歌剧《卡门》中的吉普赛女郎那样能歌善舞,敢爱敢恨?

▲1956年上映的电影《巴黎圣母院》

▲意大利歌剧《卡门》

有首诗是这样吟诵吉普赛人的生命的:

“时间是用来流浪的,肉体是用来享受的,生命是用来遗忘的,灵魂是用来歌唱的。”

而现实中,他们却过着截然不同的生活......

一部由新加坡拍摄的纪录片《两个世界的分界线》展现了欧洲吉普赛人的真实世界。

吉普赛人-Gypsy

吉普赛人的英文是“Gypsy”,中世纪时,它是英语中Egyptian(埃及人)的简称。在16世纪,吉普赛人最初出现于英格兰时,被误以为埃及人,因此被赋予了“Gypsy”这个称呼。

▲埃及人

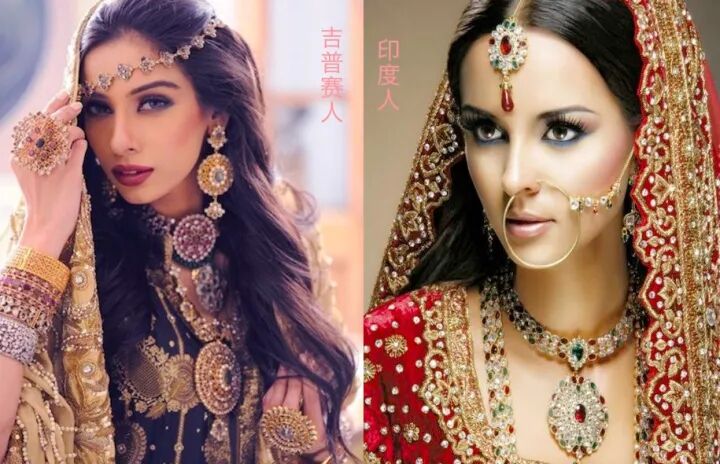

但事实上,他们是来自北印度的游牧民族,1500年前流浪到欧洲。到如今过了半个多世纪,虽然吉普赛人的外形与印度人有所区别,但是从传统服饰还是可以看出二者相通的文化渊源。

据说因为过去印度被大批外敌入侵,导致北部部落迁徙,最后北部部落散落到了欧洲的各个角落。

吉普赛人更希望他们被称呼为“罗姆人”(Roma,也就是‘人’的意思),至今他们仍保留着罗姆人自己的语言,而这种语言来源于印度梵文。

罗姆人在20世纪初已经渐渐放弃游牧式生活,目前在欧洲有将近1000万人口,而在斯洛伐克,甚至每10个人中就有一个人是罗姆人。

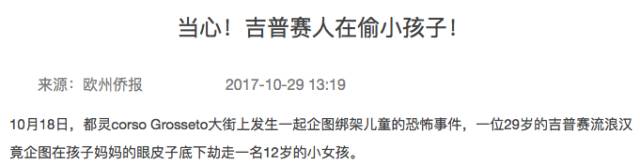

“嘿!他们又在干坏事。”

罗姆人在白人脑海中的印象似乎并不像文学影视作品中那么神秘美丽,小偷、骗子、扒手、乞丐常常是他们的代名词。

像这样的负面报道层出不穷,在微博上也有很多人提醒去欧洲旅游要警惕罗姆人。

“他们的行为,常常就像畜生。”

“他们酗酒,生活乱七八糟。”

“这些人都应该被杀光,可惜我们不能杀了他们。”

而罗姆人自己也表示备受外界歧视。

“罗姆人一直都在逃亡,就像难民一样。”

“他们一看到我是罗姆人,就没人想聘请我。”

在欧洲生活了千余年的罗姆人,为什么仍被视为外人呢?

尽管他们已经放弃了游牧生活,但封闭保守的生活习惯还是在继续延续——

就拿占全世界罗姆人比列最高的国家斯洛伐克来说,绝大部分的罗姆人都生活在距首都布拉迪斯拉发300多公里的偏远山村多布希纳。

罗姆人为了减少和非罗姆人的接触,他们宁愿封闭自己。

如外界对他们的评价所说:

他们出生在一个影响他们一辈子的生活环境。

这里的罗姆人大多数只能在社会边缘挣扎求存,成年的罗姆人找不到工作,年幼的罗姆孩子基本算数都不会,甚至是简单的洗手也不会。

生活环境艰苦,缺乏基础设施,卫生条件差,连正常洗澡的地方也没有。

“我希望有个干净的地方,我们都很脏。”

这儿的女孩不到20岁就已经怀孕生子,比如下图中的女孩年仅15岁,就已经是一个单亲妈妈了。

女孩的妈妈也很年轻,只有三十多岁。最令人无奈的是,这里的罗姆人普遍缺少教育,几乎可以预见,他们的下一代还是会以这样的方式继续生活下去。

如何走出贫穷的恶性循环?

早在2005年,中欧及东欧9国就联合提出“10年计划”,旨在消除对罗姆人的歧视,拉近罗姆人与其他族群在教育、就业、健康、居住等方面的差距,帮助他们在欧洲找到一席之地。

但在这项计划,虽成功唤起欧洲关注罗姆人处境,但连发起国自己都坦承,那些努力对罗姆人的生活没有带去太大的实质性改善,原因在于所设定的目标太广泛、资源分配不均、缺乏强制各国落实对策的力量,而且结构性的歧视难以根除。

一部分意识到这个严峻问题的罗姆人,开始自己寻求解决办法,帮助罗姆人走出恶性循环。

极少数接受过大学教育的罗姆人成立了“重获童年”家庭中心。他们告诉未成年妈妈如何教育儿童,灌输正确的价值观,帮助她们成为好母亲,并以此避免他们的后代走上与母亲相同的道路,由此减少今后未成年妈妈的数量。

还有一些管理较好的小镇,建立起工厂为当地罗姆人提供工作,通过严格的管理制度,让罗姆人养成良好的工作习惯,树立通过劳动改善生活的观念,而不是长期依赖政府的福利金。

这些镇子还建立了学校,接收罗姆人的孩子,教他们基本的生活常识以及斯洛伐克语。

因为白人不允许罗姆人和他们一起进教堂礼拜,罗姆人自己组织起来,用玉米仓改造出一座小教堂,专供罗姆人自己礼拜。

除了群体内部的改变,罗姆人的身影也出现在了政坛上。此前,欧洲议会上迎来了第一位罗姆人副主席,而且还是女性!今后一定会为罗姆人在欧洲的平等地位而战。