新媒体编辑 | 喜多 作者 | 周康梁

2017年,依旧是BBC用纪录片震撼世界的一年。

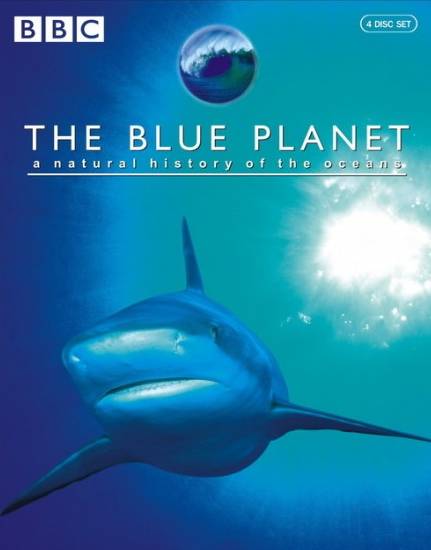

延续去年《地球脉动2》的超高口碑,今年推出《蓝色星球2》,花费16年精心打造,堪称史诗级的海洋世界探索全纪录。

开年大作《荒野间谍》,脑洞大开的制作了34个超高仿真动物“间谍”,将它们安插在野生动物身边,偷窥他们的生活。

严肃题材的《日本:用来出卖的少年青色》,跟随一位记者的视角,对日本未成年色情行业展开了调查。

......

作为引领同业的老牌传媒帝国,为什么BBC在互联网时代仍然势头强劲?为什么BBC始终保持着它的创造力,不断涌现引领潮流的新节目?为什么BBC总是可以讲出好的故事?

△纪录片工作者将小型GoPro摄像机绑在老鹰的脖子上,从它的视角来观察世界。供图/全景图片

传承|看世界的态度与好奇眼光

1969年2月23日至5月18日,BBC播出了以“文明”命名的电视系列片,这是英国电视史上视觉艺术的开山之作,也是英国电视最早的彩色纪录片。撰稿人和主持人是英国艺术史学家肯尼思·克拉克。摄制组用三年多的时间,走访11个国家和地区,概述了欧洲中世纪以来的西方艺术、建筑和哲学历史。1979年,13集系列节目《生命的进化》播出,节目用16毫米的胶片拍摄,撰稿和主持人是有着犹太血统的英国数学家和生物学家雅各布·布朗斯基。布朗斯基周游世界各地,追溯人类社会发展的足迹,并用通俗易懂的方式介绍给观众。

肯尼思·克拉克和雅各布·布朗斯基是各自领域的专家,他们很好地利用了当时新兴的电视传播手段。此后,这种专家型制作人带着个人视角行走世界,全景式展现人类历史、文化、文明的电视节目模式逐渐被广为接受和仿效,影响延续至今。虽然技术手段在不断进步和发展,但在几乎所有此类优秀作品中还能清晰地看到当年的痕迹。

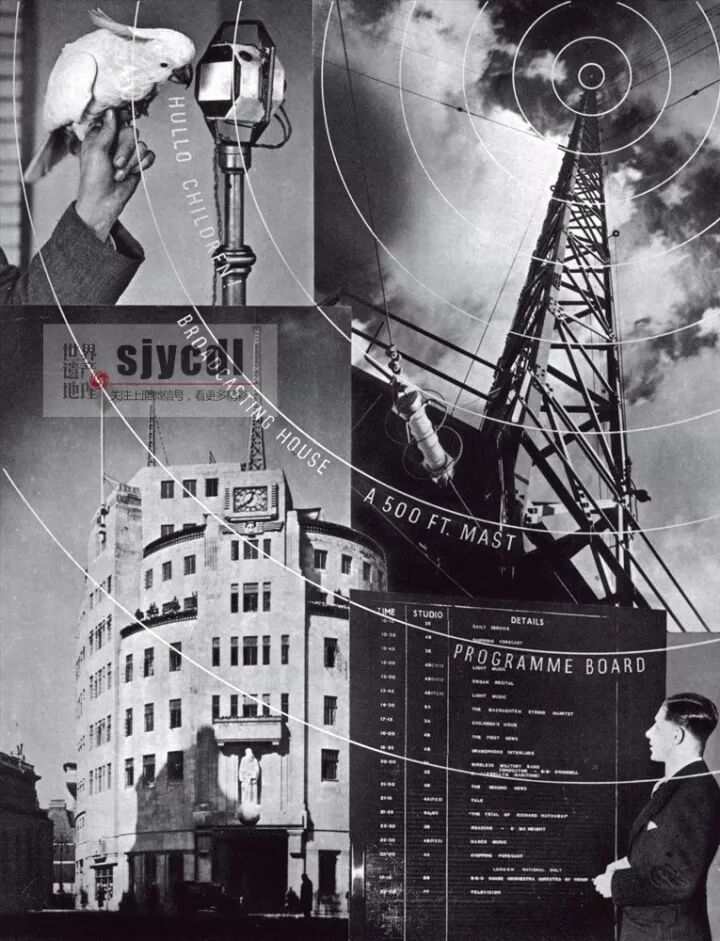

△1937年的BBC宣传片。供图/全景图片

英国电视制作人乐此不疲地创作数量众多、品质惊人的纪录片与这个民族的性格和近现代历史密不可分。100多年前,伴着坚船利炮,英国人输出工业发明、现代运动项目和殖民统治,为各行各业制定规则和标准,一大批学者又从世界各地带回他们探索发现的成果。

这些出于各自不同的目的行走世界的不列颠人至今还影响着世界。作为后来者,BBC制作人用更先进的技术和更成熟的传播手段延续着前辈看待世界的态度和好奇眼光。

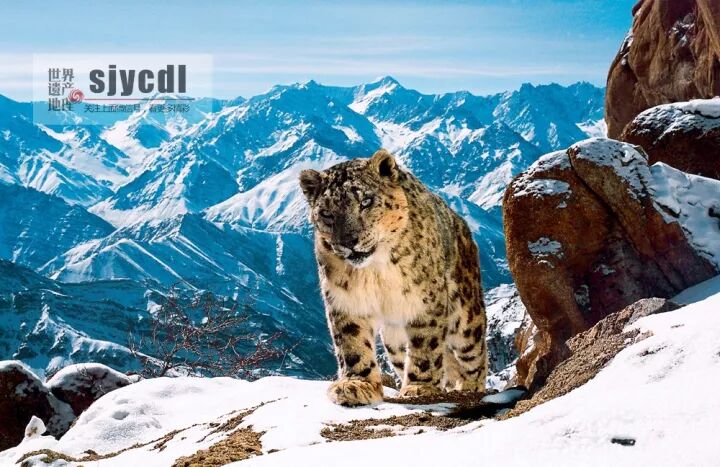

△通过安置的10多个感应摄像机,最终拍摄到野外的雪豹。供图/BBC腾讯纪录片频道

宗旨|去引导公众的品位,而不去迁就他们的趣味

英国制作的纪录片之所以取得世人瞩目的成就,除了有一大批专业和高水平的从业者之外,与媒体体制和文化保障密不可分。概括起来说这是得益于英国独具特色的“公共服务广电”理念和最具代表性的“资讯、娱乐和教育”三大宗旨。

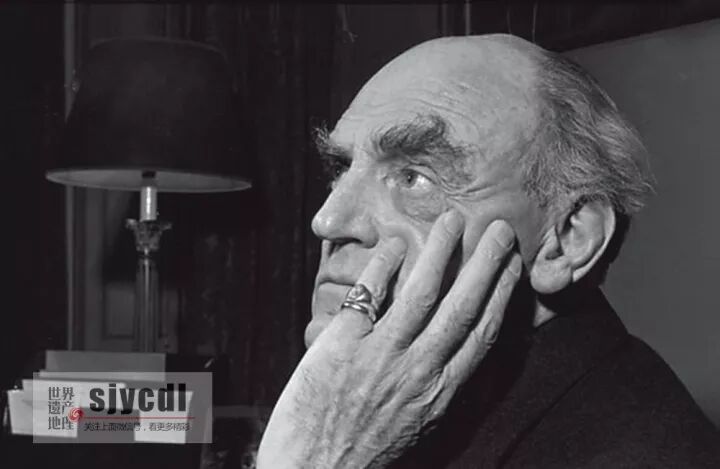

△BBC第一任总裁约翰·里斯。

此概念最早由BBC第一任总裁约翰·里斯于1921年提出。他的理想是构建一个既不同于苏联受到政府严格控制的宣传工具,也不同于纯粹以市场为指导的美国商业媒体体系。此设想在后来“公共服务广电”的特征中得以体现,那就是既不受利益集团和政府控制,也不受广告商指使,提供的内容是公正的、不偏不倚的。除此以外,这种媒体还要具有地缘的广泛性,适应受众全方位的趣味和喜好,兼顾少数人群,特别要考虑少数群体和受歧视人群的利益;更多关注国内事物,系统运转完全依靠用户交纳的资金支持,重视节目质量,而不是简单的收视率指标。节目质量是衡量媒体是否是真正地为“公共服务”的首要标准,节目制作者拥有创作自由,不受条条框框限制。

△纪录片工作者在巴西拍摄美洲豹。为了近距离拍摄美洲豹打架,他们将船停在离岸非常近的水域。供图/东方IC

里斯认为娱乐不能作为广播电视的唯一目的;广播电视有责任在最大程度上给尽可能多的家庭带去人类所有的知识、努力和成就中最优秀的部分;倡导高尚的道德风尚,避免低俗;广播电视应该引导公众的品位,而不是去迁就他们的趣味。

坚守宗旨的BBC是一直主要以观众交纳的收视费作为运作资金的媒体,他们的节目必须在最大程度上关照每个社会群体的收视需求,所以其主要电视频道的节目并不只是以娱乐和影视剧为主,而是兼顾社会、历史、文化、生活、青少年等内容,这其中就以形式各异的纪录片为主。2010年时任BBC第一频道总监的丹尼·科恩曾经说过这样一句话:收视率对电视频道很重要,但前提是节目也必须是高品质的。

品质|讲究,而不是将就

与中国电视相比,相似内容,英国人会用不同于常规的镜头表现;同样时长,他们的镜头节奏更快,信息量更大。他们追求的是“讲究”,而不是将就。

△《丛林》的摄影师正在小心翼翼地拍摄田鼠。供图/BBC腾讯纪录片频道

《环游世界80座花园》是BBC出品的一部园艺题材纪录片,别说拍摄80座位于世界各地的花园,就是走一遍都不是件容易的事情,这种“大制作”很辛苦。在一年半的拍摄中,摄制组6名成员携带43件器材和设备,差不多有100天是在奔赴世界各地的路上;而拍摄时,这么多东西没有一次是全部搬进室内的,因为它们实在是太占地方了。

下面的数据就是他们为了呈现美丽世界所付出努力的缩影:世界80座花园、10集纪录片、600分钟播出时间、18个月拍摄、12条路线、23个国家、43件设备、6名摄制组成员、68天在飞机场或飞机上、5周在小型公共车上和一天工作10~18个小时……

△正在英国小城伍斯特博物馆瓷器展厅里拍摄纪录片的摄制组。供图/BBC腾讯纪录片频道

可以想象,因为素材丰富,剪辑选择余地大,不同景别的画面让镜头的快速切换成为可能,最终观众看到的画面信息丰富,能始终抓住他们的眼球,不至于因为拖沓而走神,这也是为什么看惯了英国电视节目后,总觉得中国电视“慢”的原因之一。业界有一句话叫作“我的镜头不撒谎”,扩展开来就是前期对节目的每一次付出和努力最终都会呈现在观众面前,被摄像机和高清显示屏幕放大,也许普通人看不出其中的门道,但节目的高水准通过一个个细节累积后,潜移默化地传递给观众,这就是观众能感受到的“好看”。

传奇|人类如何观察自然

从40多年前的《文明》《生命的进化》开始,再到2016年的《地球脉动》、今年的《蓝色星球》,BBC用一部部从内容到形式,再到技术不断推陈出新的影像,确立了其在这一领域毫无争议的“霸主”地位,而这些高水准纪录片大多出自BBC自然历史部。

△BBC著名主持人戴维·阿腾伯勒和蜥蜴。供图/BBC腾讯纪录片频道

谈及自然历史类纪录片,有一个人一定会被提及,那就是英国国宝级人物戴维·阿腾伯勒。这名1952年找工作时被BBC广播部门拒绝,却在电视部门谋得一份差事的年轻人,不仅为BBC的电视发展做了开拓性的工作,更是把毕生精力奉献给了自然历史类纪录片。初入电视的戴维就有机会与顶尖的考古学家、艺术史专家、人类学家、博物学家、动物学家等合作,于1954~1963年在世界各地开创性地采用轻便16毫米黑白摄像机,拍摄制作了七季《动物园探奇》系列纪录片。

“我们去了以前欧洲人从未涉足的村镇,”戴维说,“那是一段非同寻常的时光。”观众第一次通过电视看到狐猴、极乐鸟和大猩猩。电视机构的管理者们当时并没有意识到南非的海岛猫鼬能给观众带去什么,这个世界和自然历史类的电视节目因为戴维的这种节目形态发生了意想不到的变化。《动物园探奇》不仅开创了此类电视类型系列制作的先河,也为戴维日后在该领域大展拳脚奠定了基础。

△纪录片工作者在南大西洋乔治亚群岛上拍摄帝企鹅。供图/全景图片

《文明》和《生命的进化》就是戴维成为BBC第二频道的主管之后直接参与制作的节目。此后,自然历史部便借鉴以上两部的模式拍摄其他自然历史类电视系列纪录片。主持这样一个节目需要全职投入两三年的时间,在继续担任BBC第二频道负责人和亲近自然之间,戴维选择了后者,他辞去管理职务,此时已经没有什么障碍能阻止他全身心地投入到节目的撰稿和主持中。在制作了《部落之眼》和第一频道的“野生动物”系列之后,他们开始了更大项目的筹划,那就是被称为博物纪录片历史上第一枚“重磅炸弹”的《地球生命》。

摄制组先后到达非洲的肯尼亚、马达加斯加、科摩罗群岛,美国的大草原和阿拉斯加的冻土带,亚马逊河流域的雨林和巴塔哥尼亚光秃秃的大草原,全程150万英里。全部拍摄历时三年,共拍摄制作13集,几乎每三个月完成一集50分钟的纪录片。

1979年1月16日到4月10日,《地球生命》在BBC第二频道首播。史诗般严肃的野生动植物纪录片取得了国际性的成功,重新定义了电视作为媒体的功能,它树立了电视的新里程碑。

此后,戴维参与了自然历史部几乎所有重大系列项目的撰稿、拍摄、主持、配音等工作。泰斗级的身份、标志性的身影、耳熟能详的声音让他一再推迟退休时间,以至于我们在最新的《地球脉动》(第二季)中还能听到他声情并茂的解说。

△与摄像机连在一起的陀螺仪稳定器。

从1957年算起,自然历史部至今已经成立整整60年,现在它主要为BBC各频道定制节目,每年生产约100小时的电视节目和50小时的广播节目,其中,野生动物类节目产量是世界之最。节目除了满足播出需要,还销售给世界各地的媒体机构。望着架子上整齐码放的、几十年积累下来的所有影像磁带,戴维·阿腾伯勒很欣慰,因为他们为20世纪后半叶逝去的那个自然世界保留了一份客观和完整的画面,同时也反映了人类观察自然的视角和态度。

活力|制播分离吸纳民间智慧

相对于全社会,媒体的从业者毕竟是少数,俗话说“高手在民间”,随着视频拍摄和制作设备硬件门槛的降低,人的智慧和创意在媒体产品的生产过程中逐渐起到了越来越重要的作用。当英国人与生俱来的创新意识与活色生香的生活碰撞时,各种令人目不暇接的节目创意便层出不穷,我觉得英国人可以用生动有趣的形式表现一切他们觉得有传播价值的内容。

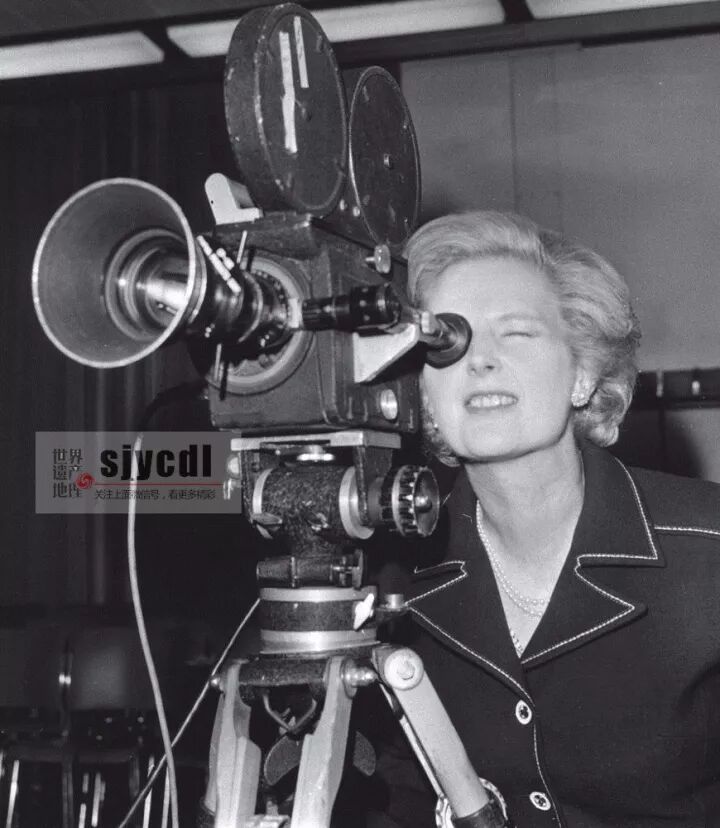

20世纪80年代,在保守党连续获选执政、BBC客观公正性和政府强烈的意识形态对立、北爱尔兰问题和马尔维纳斯群岛战争等背景下,“铁娘子”撒切尔夫人领导的政府对BBC进行了一次影响深远的改革。其中来自《1990年广播电视法案》的条款明确规定,BBC必须把委托给独立制作公司的节目内容比例提高到25%。这一政策导致英国的独立制作公司数量增加,其中一部分从业者是因为不满撒切尔政府的改革而辞职的广播电视媒体人,他们把BBC的价值观和操作带到独立制作公司中,也提升了节目水准。

△忙碌中的BBC工作人员。供图/东方IC

现在,BBC设立有专门的节目委托制作部门,定期发布未来一段时间需要的节目类型和题材,向全社会征集节目创意。工作人员按照频道或者节目类型分工,阐述他们期望的内容。同时公布的还有制作规范和标准,比如BBC编辑手册、片头片尾、字幕滚屏的间距、字体字号、音视频指标等都有详细介绍,这种类似于工业生产的标准化操作,保证了节目内容多样化前提下的规范化。BBC出品的节目是否是由独立公司承制,只要看最后字幕滚屏时,除了BBC的标志之外,是否还有其他制作公司的标志就能识别。

△1976年9月6日,时任英国首相的撒切尔夫人参观BBC总部。供图/全景图片

制播分离体制给很多有想法和有表达欲望的人提供了展示空间,我称之为“干什么吆喝什么”,进而形成英国人文自然纪录片的重要表现形式。比如生活、教育和文化等节目的制作人兼主持人就是从行业专家、平面媒体专栏作家和畅销书的作者里产生,他们对各自行业的知识了若指掌,可以举重若轻地把复杂的专业知识通过通俗易懂的方式传递给观众。这些人学识渊博、表达流畅、充满个性,有很强的个人魅力,持之以恒地用影像表现某个领域,逐渐成为该题材纪录片的著名制作人。相对于新闻和娱乐同行,他们的专业性更强,和节目的联系最为密切。经过媒体包装,往往成为行业的代言人或者意见领袖,一举一动甚至会对行业走向产生影响。

制作公司和电视媒体也会有意识地、有针对性地去寻找既有专业技能,又懂电视的人才;一些人还会带着自己的创意去寻求与媒体或者独立制作公司的合作。无论哪一种模式,最终这些“专家型”制作人都会成为节目不可或缺的核心。

信仰|不断创新和变革

英国电视不断出精品的驱动力是深入媒体人骨髓的创新意识。

2012年9月18日,BBC第十五任总裁乔治上任的第二天,通过内部频道发表就职演说。他要求每一位同仁挑战自我,为执照费支付者们提供更多富有创造性和独特性的节目,“BBC的核心就是必须实现卓越的、世界级的创新”。引人瞩目的是,演讲中乔治使用了34次“创新”(或者近义词)、16次“品质”和15次“改变”,由此可见他的关注点,加上不断出现的“公共服务”,这些词基本可以概括英国主流电视媒体的状态。

△BBC第十六任总裁托尼·霍尔。供图/CFP

接替乔治的第十六任总裁托尼·霍尔上任前,曾与戴维·阿腾伯勒见面,与这位当时87岁的英国电视“常青树”讨论未来的节目设想。戴维对公共服务和电视事业的执着,对高品质节目的追求,为所有电视人树立了榜样。这与托尼对广播电视机构的理解颇为吻合,即“尽可能地为观众提供高品质节目,人们需要品质,而不是说教”。

BBC之所以成为世界媒体的一面旗帜,与始终坚持公共服务的定位和形成独特的媒体文化密不可分。从广播诞生的90多年的发展中,如所有媒体一样,它犯过错误,走过弯路,也受到外界的影响和压力,却总能经过调整,与时俱进,保持旺盛的生命力,站在世界媒体的前列。因为他们始终有一个目标没有偏离,坚持一种信仰,那就是在公共服务原则下不断创新和变革,通过节目为公众提供最好的信息、娱乐和教育高品质产品。

原标题为《大不列颠的电视行者》,有删减。