1922年11月30日,紫禁城里新来了两位年轻人,确切的说,是两个姑娘。

先来的女子叫文绣,后来的叫婉容,先进宫的是妃子,后进宫的是皇后。

彼时,她们还难以预料,三年后,她们将势如水火。彼时,她们还是两个天真的姑娘。婉容年纪比文绣大,见识也比文绣多,她和溥仪有更多的话题,也更容易适应宫中的生活——我有幸见到的溥仪生活档案里,可以看到,在很长时间里,这三个人一起吃饭——吃的是西餐,中午吃,晚上还要吃,中午吃的时候是三个人,到了晚上就变成了两人——退出的淑妃显然对这种西式生活无法适应。

比起吃西餐,更无法适应的是学英文。

紫禁城的英语私教小课堂,已经开设了三十多年。

* * *

光绪十七年(1891)十月廿五日,光绪皇帝的老师翁同龢在日记里记下:

“闻欲通泰西字义 , 此何意也。”

年迈的帝师对于皇帝的这个决定颇为伤感,然而他也承认,皇帝想要学习英文的决心是很大的。光绪的这个决定甚至上了《纽约时报》:

>> “皇帝之所以学习外语,是因为他们认为死抱三千年前就形成的‘老规矩’的时代已经一去不复返了。要应对当今列强,就必须改革!他和他的政治顾问希望未来大清国能立于世界强国之中,他们显示出的智慧和胆量令人敬佩!”

最终选定的老师是“同文馆教习” 张德彝与沈铎,每隔一天轮流给皇帝上课。

光绪皇帝给了英文老师额外的“恩遇”,比如允许他们在自己面前坐着上课,这是其他大臣王公都没有的待遇。小湉湉学习英语有多努力呢,每天四点钟开始上课!光绪皇帝上课很准时,很少会缺一次课,在阅读和写作方面,也显示出相当的颖悟。

他的口语就差了点,据说,这是因为老师们并不敢纠正皇帝的发音——这就尴尬了,也许wuli小湉湉一辈子都不知道,自己说的英语很不标准。

但还有一种可能是,当时同文馆的老师口语水平也很差。为啥呢?因为那时候,人们流行这样讲英语:

托马六、唵以、及夫、尤、唵五史为、土、度、回夫、买以、勿伦脱。

这些天书其实是:tomorrow i give you answer to do with my friend。

你猜出来了么?最早的英语教学,就是这种洋泾浜英语,发明这种英文并大力推广的,是一个叫穆炳元的宁波人。

穆炳元是定海人,这个小人物的命运被一场战争所改变——根据《清稗类钞》介绍,鸦片战争“陷定海”时,穆炳元被俘,仅仅十来岁的小孩在英国人的舰队上,接触了许多老外,并逐渐通过自己的实践,开始了解外语。

穆炳元成了上海宁波帮中的第一个买办。

现在的人们确实很难想像,这批十四五岁就出门打拼的宁波帮,在当时到底是如何开口跟洋人说上第一句话的呢?

穆炳元办起了英语补习班,自己编教材,开课授徒,虽然他自己的英文是半瓶醋,连ABCD都不认识,但他头脑灵活,用中文给英文单词注音,编成宁波话的顺口溜——这大概是一百多年前,宁波人发明的最洋气的英语“红宝书”。

>> 来是康姆(come)去是谷(go)

廿四块洋钿吞的福(twenty-four)

是叫也司(yes)勿叫拿(no)

如此如此沙咸鱼沙(soandso)

真崭实货佛立谷(fullygood)

靴叫蒲脱(boot)鞋叫靴(shoe)

洋行买办江摆渡(comprador)

小火轮叫司汀巴(steamer)

翘梯翘梯(tea)请吃茶

雪堂雪堂(sitdown)请侬坐

烘山芋叫扑铁秃(potato)

虽然不专业,但是易掌握,见效快,很多人趋之若鹜,他的英文补习班生意相当火,据说,因为他开课的地方叫“洋泾浜”,所以这种生硬的英语,就被人叫作“洋泾浜英语”。有意思的是,由于培训班太成功,说洋泾浜英语的毕业生太多,所以连正宗的英国佬来上海落脚,也得先学几个月洋泾浜话,以便跟说洋泾浜英语的中国人交流。

今天我们使用的很多词汇,比如“吐司”(toast)、“咖啡”(coffee)、“雪茄”(cigar)、“的士”(taxi),都是当年的洋泾浜英语。

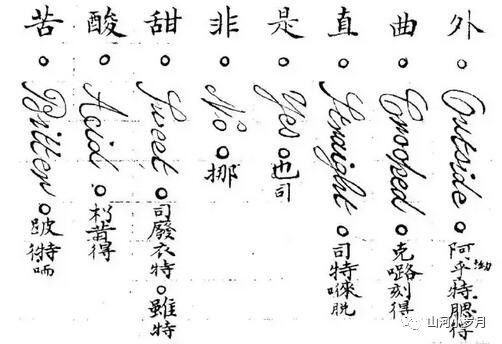

而在“洋泾浜”英语学习班的基础上,清末著名的一批英语教材诞生了,这就是《英话正音》《英话注解》,这些英语教材在今天看来,简直是学习英语的邪魔歪道,因为里面的每一句话,每一个单词,都不是靠音标读音,而是靠中文注音,这种方式读出来的英语,能有多标准呢?

* * *

但清朝人的英语学习,就是如此。

不独英文,连中堂大人李鸿章出使沙俄,也要靠这样的强行注音。他让翻译事先教他几句寒暄语,可是又担心自己记不住,于是在扇子上用中文标注俄语发音:“请坐”是“杀鸡切细”,“谢谢”是“四包锡箔”。

而另一位在清末官场上赫赫有名的外交官曾纪泽也靠这种方式和洋人周旋其中。这位曾国藩的次子在《英话正音》的基础上,独创了一套注音法,称之为“西洋字调音合并之法”,to do是“妥度”,to sit是“妥西特”、die是“歹”、hot是“火特”……根据历史记载,他是第一位在元旦这天对各国驻京公使说出“Happy New Year”的清国外交官——按照《英话正音》的私家“注解”,曾纪泽同学大概是这样说的:

哈你乌殹二。

到了溥仪时代,终于开始有人重视口语了。

紫禁城请来了第一批外教。

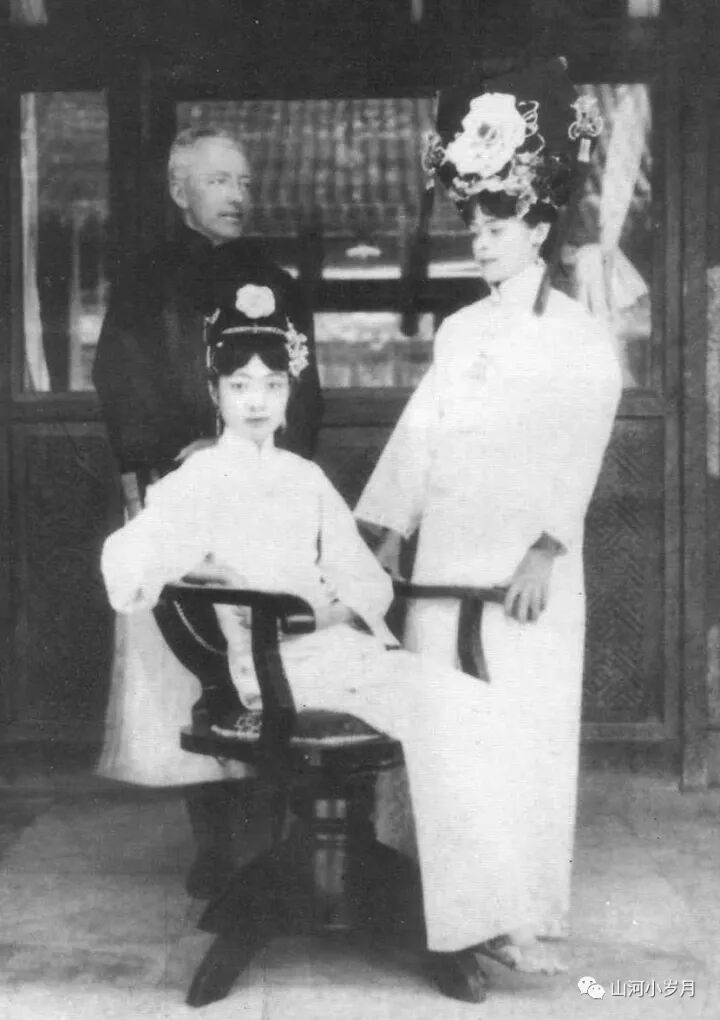

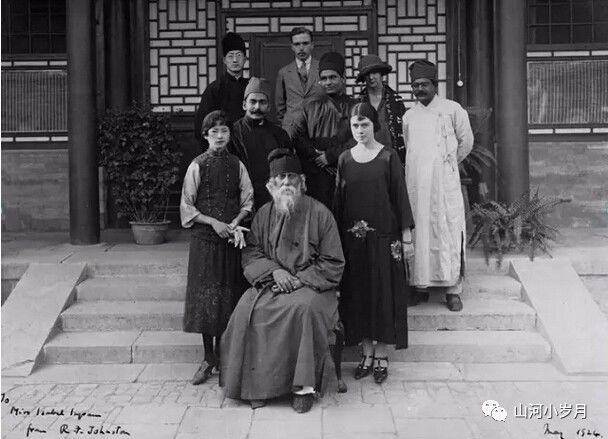

溥仪的老师是毕业于牛津大学的英国人庄士敦。而婉容的老师则是毕业于卫斯理学院的Isabel Ingram。婉容曾经和庄师傅和Isabel都有合影:

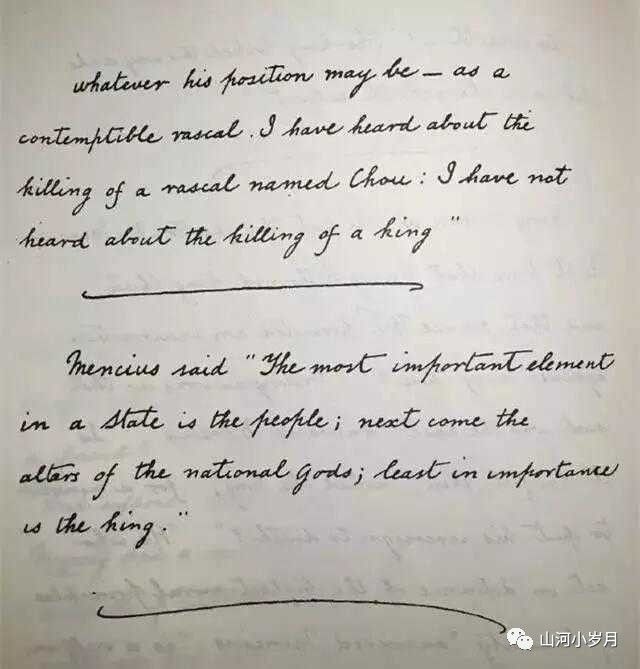

庄士敦的待遇比起之前给光绪上课的张德彝好多了,溥仪不但赏他“头品顶戴,毓庆宫行走”的官衔,而且特许他在紫禁城内可以坐两人轿子,月俸1000块银元。庄老师的教学水平如何呢?庄士敦的回忆录《紫禁城的黄昏》里,有溥仪的英文手稿,你们看看感受下,我觉得自己很惭愧:

溥仪的英文名字是庄士敦给取的,叫“亨利”,婉容的英文名字是溥仪给取的,据说,因为有次溥仪看见婉容化妆,往脸上拍粉,于是脱口而出:“一脸煞白”。然后,婉容的英文名诞生了:Elizabeth(衣里萨伯)。

在紫禁城里,留下了一批溥仪、婉容和文绣三人的便条。这些便条都是中英文混杂,也许也代表这三人的英语水平,嗯,似乎和庄老师看到的作业水平很不一样:

溥仪写给堂弟溥佳:“阿瑟(溥佳的英文名),today下晌叫莉莉三妹他们来,hear hear外国军乐!”

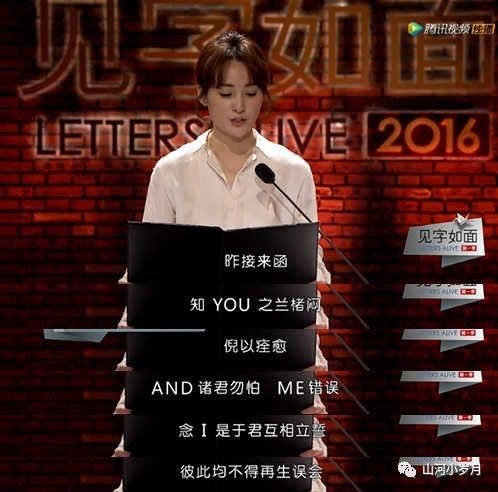

婉容写给文绣:“是与君相互立誓,彼此且不得再生误会。不拘何事,切可明言。所以君今不来,已Sure稍有误会之处。只是君因病不能来,此实不能解也。君闻过中外各国有You不能见之理么?若有何获罪之处,还望明以见告为幸。不过自叹才德不足,难当君之佳偶尔。”(这不是情书吗?)

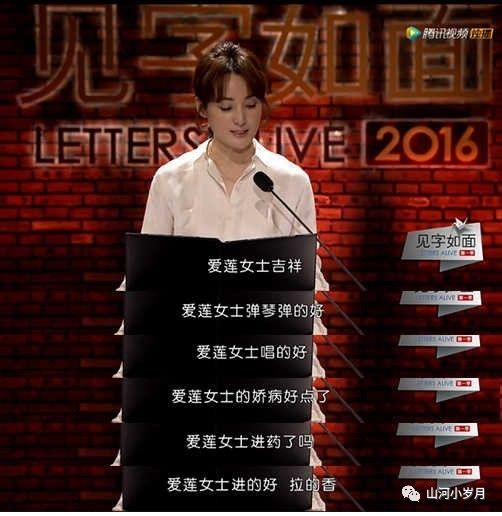

顺便说一句,在这段时光里,婉容和文绣经常写这样小女生的通信小纸条,言语之间:“请你不要老是记恨me的错误”“知道you胸闷的毛病”,颇有一种闺蜜的甜蜜,印象最深刻的是婉容写的这首打油诗:

溥仪被冯玉祥赶出故宫逃往天津之后,庄士敦和Isabel Ingram夫人都离开了王室,不过,Isabel Ingram夫人还曾经在泰戈尔访华时露了一小脸,这张图里还有林徽因和徐志摩,看看你能不能找到:

* * *