垃圾共和国

该话题总共获得了 1,577,995 次浏览

你随手扔的一个塑料瓶,一个易拉罐,一个外卖盒子,你都可能在海洋里找到的残骸。

环境科学家们称这堆垃圾为太平洋垃圾群。

近日有关「垃圾共和国」的新闻是真实的吗?是真实消息还是网友恶搞?太平洋塑料垃圾污染真的有这么严重吗?

知友:一个男人在流浪(3600+ 赞,海洋话题优秀回答者)

第一个问题:新闻是真实的。

第二个问题:建国这个行为确实应该算作恶搞。但是个不错的恶搞,这个恶搞不以搞笑为目的,而是为了唤起大众对海洋漂浮污染的重视。

重点来说说第三个问题:海洋漂浮污染是不是这么严重?

很严重,但是严重的程度和许多媒体宣传的重点不一样。

这些媒体在介绍太平洋垃圾带的时候,往往会把它描述成「一片海洋中的新大陆」「垃圾堆成的岛屿」,佐以「两个德克萨斯州那么大」「法国那么大」「5 个英国那么大」「100 个上海那么大」之类的形象描述——哦,这取决于发这些文章的是哪国媒体——然后还会配发这样的图片:

其实这张图是福岛海啸后在陆地上拍摄的照片。虽然这些福岛海啸垃圾有相当一部分会被卷入大洋,虽然一些沿海城市的海岸线上的确会有和上图这么密集的漂浮垃圾,但真正的大洋垃圾带,不太会是这个样子。

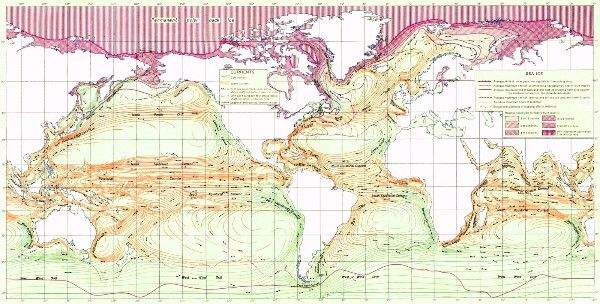

因为风啊、热盐效应等等原因,海洋并非一潭死水,而是有许多洋流涌动。垃圾入海之后,就会被洋流裹挟,有的没多久就沉了,变成了海底垃圾;还有一些——比如塑料制品、油污之类的很难沉下去,就会被洋流带入大洋腹地。

洋流不是朝着一个方向一往直前的,它们会形成大的环流,而在环流内部,又会因为地形、温度、风之类的限制,生成小的环流。下面这个视频就是洋流的一个模拟,可以看到洋流的运动轨迹非常复杂。

在我们毗邻的北太平洋腹地,就有一个大的环流——北太平洋环流。在海流推动下,许多漂浮垃圾最终不可避免的被卷入了这个大环流,并且很难摆脱。

这其中,有大约 8 成是来自周边国家的陆地垃圾——我们可以想象,北太平洋周边是一超多强、经济最为活跃的地方,这里的垃圾排放量非常巨大;还有 2 成,来自船只抛弃物。日积月累,这个大环流里的漂浮垃圾就量变到了比较恐怖的程度。

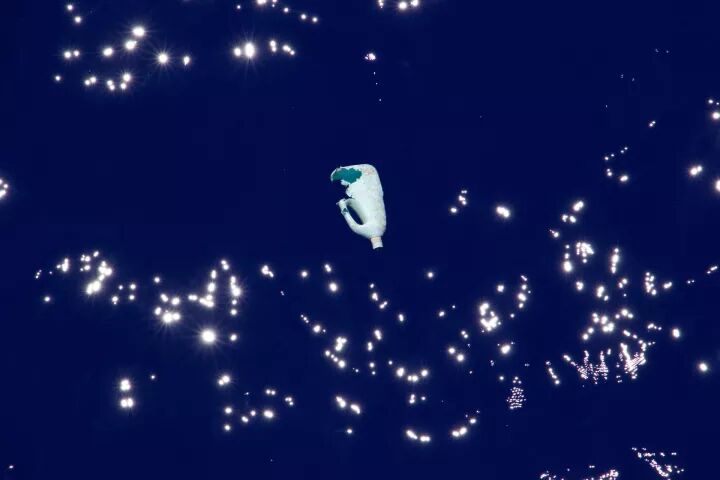

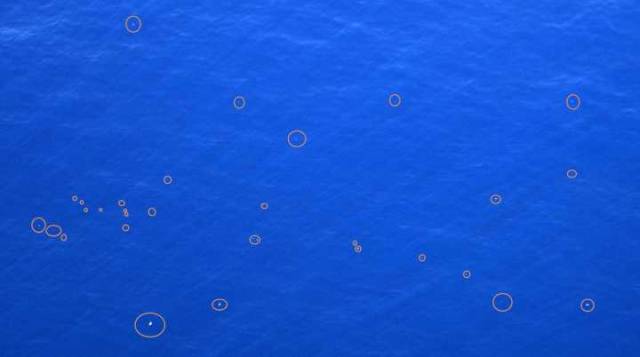

但是,由于在海中漂浮的过程不断分散,一些大块垃圾又不断分解破裂,北太平洋环流中的垃圾,并不是像福岛那张图片里那样的成片、成堆,而是以零零散散的状态,覆盖了大概有 2 个德克萨斯州那么大的海域:

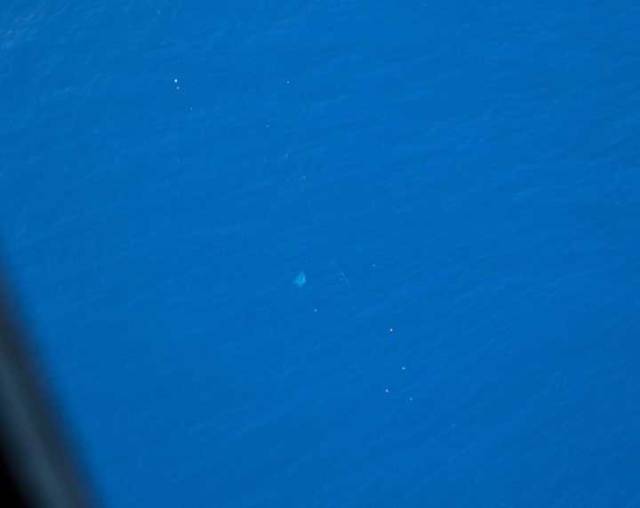

表面看起来,这片海域依旧蔚蓝,但其实这里就进入太平洋垃圾带了

终于,出现了一个洗衣液瓶子

然后是一个塑料筐

还有比较大的塑料管子

再或者更大的废弃渔网

从空中看,我们会发现更多,但总的来说,距离媒体所描绘的「垃圾岛」、「垃圾大陆」还相差不少。

你或许要大骂媒体标题党,骂他们危言耸听:这看起来哪有那么严重?不就是几个瓶子几块破渔网,捞起来不就得了?

你错了,事实上这比媒体宣传的还要严重。

如果这些垃圾真的是汇集成了一个大陆或者大的岛屿,那反倒好清理了,但现在它们是分散在一片极大的海面上,清理难度反而更大。

更要命的是,这些塑料制品,被海浪拍打,阳光炙烤,虽然它们可能不是那么容易降解,但塑料会老化、会破碎。

一旦它们破碎成为 10mm 以下的碎片,它们就拥有了一个新的名字——微型塑料,这东西,用一般的网都筛不上来。

而且它们数量惊人:仅仅漂浮在海面上的,就达到了每平方公里 1.3-1.8 万块。海面之下漂浮着的,就没法统计了。

密网筛出来的微型塑料

那么就放任它们不管,等待岁月抚平一切,不可以吗?

恐怕是不行的,因为海洋漂浮垃圾的危害已经开始凸显,直接表现在以下几个方面:

漂浮垃圾对海洋生物有缠绕的危害。目前发现几乎绝大多数的海洋哺乳动物和海鸟都有被海洋漂浮垃圾缠绕造成伤害的记录(而对鱼类的相关研究比较少),比较典型的比如加州海豹、各类鲸、海龟和崖海鸦。

有些生物被缠绕后导致死亡,有的则发生畸变——比如一些海龟和海豹被塑料环缠绕,脖子和壳扭曲变形:

漂浮垃圾还会被海洋生物误食。信天翁和海龟是这一危害的典型受害者,有的信天翁体内发现了 30 多种不同塑料制品的碎片,而海龟则会把透明的塑料袋误认为水母吞下。

漂浮垃圾还被一些物种当做了竹筏,成了生物入侵的一个新途径。目前的研究发现,一种原产于巴西的苔藓虫,通过塑料碎片来到了佛罗里达;一种原产于委内瑞拉的牡蛎,现在来到了百慕大。

实际上,在许多海洋漂浮垃圾上,都发现了这些搭便车的危险乘客。

当然,我们不能要求每个人都能担负起自己的社会责任。就是有人会说:海龟海豹关我什么事,我就是要过好自己的小日子。

没问题,那我们就说说海洋漂浮垃圾和我们的直接关系。

和海龟、海鸟一样,鱼类也会吞食微型塑料碎片,有的经济鱼群因此发育缓慢、鱼卵孵化率下降,直接导致减产。有些微塑料,会随着海产贸易来到我们餐桌上。

我们在吃鱼的时候,会把内脏摘掉,可能就可以避开这些塑料颗粒的危害了。那么,还有一些滤食性的贝类,它们会吸入并富集更多更细小的塑料微粒,根据相关的研究,欧洲的一些消费者每年通过食用贝类吃下去的塑料微粒达到了 1 万多粒,这又该如何逃避呢?

当然,你也可以不吃贝类。可是食盐总要吃的吧?近些年来的研究发现,超市卖的食盐里已经出现了塑料微颗粒的身影。

我国的食盐一般是来自海水制盐、盐湖、盐井这几类,通过卤水的日晒、机械烘干,造成氯化钠结晶,在经过一定的粉碎得到食盐。

那么以海水制盐为例,海水中的塑料微粒如果足够小的话,就会被晶体包裹进去,很难被发现——在老版食用盐国标中,规定了精制盐的粒度标准是 0.15-0.85 毫米,这个大小已经足以包裹一些塑料微粒。

而在新标准中,则取消了粒度标准,改为均匀度(RSD),那么制盐企业因为包装、生产、甚至消费者使用习惯的需求,就可能会生产粒度更大的食盐,塑料微粒藏身于这些更大的盐粒中的可能性就更大了。

根据华东师范大学的研究团队发现,中国市面上 15 种食盐里都发现了塑料微颗粒,多的达到了每公斤食盐里有 681 粒。

甚至内陆地区的井盐都发现了塑料微颗粒(不过相对于海盐来说要少很多)。盐井制盐是通过开采地下卤水为材料制作食盐,地下卤水中怎么混进去的塑料颗粒,还没有一切明确的研究,只能猜测是一些塑料颗粒通过地下水污染了卤水矿。

而如果按照国际卫生组织的5g每天的食盐摄入标准,那么我们每年通过食盐摄入的塑料微粒数量应该是 1243 粒,但是我国人均食盐摄入量是严重超过这个推荐标准的,根据 2016 年的统计至少是人均每天 9.1g,那么摄入的塑料微粒的数量就会大幅升高达到 2262 粒。

而我猜测我们食用的食盐里所含的塑料微粒数量,应该还会再高于 2262 这个数字。因为根据华东师范大学的论文,他们在实验过程中有一个去除食盐表面塑料微粒的步骤,显然,这是为了消除一些空气中塑料微粒沾染所带来的数据偏差的考虑,但我们使用的食盐里,这些吸附在食盐表面的、来自于空气的塑料微粒,也会被我们吃进去。

我注意到评论区里有朋友提到,塑料微粒吃到人体内有什么危害还不确定。但是不确定,不等于没有危害,只是我们还不知道会造成什么危害。我想起来当初华东师大这篇文论发布之后,许多「专家」发文说不用担心,而不用担心的理由是——「欧洲人吃的塑料微粒更多呢」——这是什么逻辑?

那么我们不吃中国沿海的食盐、不吃北太平洋垃圾带出产的海鲜,是不是就可以避免这场灾难了呢?

很不幸的,现在地球上已经没有一片海洋足够干净。像北太平洋这样成规模的垃圾带,至少还出现在大西洋、印度洋和南太平洋。

而还没有发现明显垃圾带的北冰洋,却在浮冰中发现了非常可观的塑料微粒。即便是远离人类社会的南极周边,也采集到了大量的塑料微粒,根据估算,每立方公里至少有 28 万枚——几乎和北太平洋垃圾带相当。

我们吃的许多水产,比如近海养殖的大多数鱼类贝类,它们所生长的环境里的塑料污染甚至会更高于大洋腹地中的垃圾带。即便是一些远洋捕捞的鱼类,也难以逃避这个问题。

而食盐这个层面,中美欧澳印这些主要的食盐生产国,周边的塑料微粒污染哪个也不轻。

那么,我们还有补救的机会吗?

对于已经碎化的塑料微粒来说,目前可能没什么好的办法了,这玩意儿现在被誉为海洋中的 PM2.5。

而一些的大块塑料,或许我们还可以趁着它们造成更大的危害(比如导致野生动物死亡,比如它们破碎成更多更小的塑料碎片)之前赶紧清理掉,比如荷兰现在正在搞的一种海洋垃圾收集器,通过固定的巨大浮坝,把大块垃圾聚堆然后运回岸上处理。

荷兰人 Boyan Slat 提出的一种垃圾收集坝设想,通过弯曲的两臂聚拢垃圾,然后由船只运回岸上处理

但更大的问题是,如果不能从源头遏制,那么这一切都是 0。

我注意到,评论区有些朋友在关注,是谁扔了这些塑料?我觉得很不解,这个问题的答案还不明显吗?不就是我们自己吗?

我们自己站起来看看身边,这一天当中我们每个人会使用和丢弃多少一次性塑料垃圾呢?是,你可能不生活在沿海城市,也可能生活在沿海城市但没有直接往海里扔过垃圾,但你使用过的垃圾都去哪了呢?

被填埋后分解然后随着雨水冲到河流、再流入大海?或者被一场大风直接刮跑?这不都是我们直接和间接造成的塑料危害吗?

甚至你的尼龙衣物,你用的化妆品、牙膏,都会造成塑料污染。

@Jing Zhang 之前的一个回答里提到:你洗一件人工纤维制成的衣服就会排放 1900 个人工塑料纤维,你的牙膏和化妆品里还有许多塑料磨砂材料,不都是通过下水道流入到排污管道、然后经过河流最终汇入海洋里去了吗?

当然,我能理解这种个人的责任逃避,因为哪怕是从国家层面来讲,尚且都还在推诿扯皮,这几年就闹了好几次,日本说自己附近的垃圾是韩国来的,要韩国掏钱;韩国说这其实是中国来的,要中国掏钱。

可问题是,逃避能解决什么问题?

我记得是 08 年左右,我们国内颁布了限塑令,可不到十年过去,现在又是什么局面了呢?我们现在去超市都还拿着布袋子而不用塑料购物袋吗?我们一天吃好几顿外卖,他们的包装又是什么做的?

没错,我们依然在大量的使用塑料制品,这些塑料制品极大的丰富和便利了我们的生活,我们对这样的生活向来热爱。

这些塑料垃圾,也对我们有着深沉的爱,它总会跨越千山万水,回到我们身边,甚至回到我们身体里来。

更何况,海洋的塑料污染,还只是一小部分呢,你以为陆地上会更少吗?现在连蜂蜜里都发现了塑料微粒了……

现实就是这么惨烈又赤裸。我们自己闯的祸,总是要还的。

谁也别想跑,你也逃避不了。