1918年,纽约中央公园刮了一阵大风。一根枯枝掉落下来,正砸在一个女人的头上。

这女人回家不久,脑溢血死了。

这阵风终止了这女人的生命,也改变了整个中国的命运。

女人叫姚蕙,是张静江的原配夫人。

没有张静江,就没有中华民国。

因为国父孙中山搞革命的钱,好多都是张静江出的。据说,张静江曾经和孙中山约定,如果要钱,就发电报,以5个字母代表所需经费的数额,A代表1万法郎,E代表5万法郎。自1907年起,张静江多次在经济上资助孙中山及同盟会的行动,孙中山曾说:“出资最勇而多者,张静江也。”

▲张静江和夫人姚蕙

不过,没有夫人姚蕙,就没有大佬张静江。

姚的父亲是翰林姚菊歧,姚菊歧的老师则是同治帝师兼军机大臣李鸿藻。正是通过岳父的关系,张静江才得以十万银捐了一个江苏候补道台的官衔,并以商务参赞的身份随孙宝琦去法国赴任,生意做不大,哪里来的钱赞助革命呢?

在大家的心目中,这对夫妇是旧式婚姻的楷模,他们生的五个女儿,在民国社交圈相当有名气,被称为“五朵金花”。

然而,在《卢芹斋传》里,我发现了一个惊人八卦——这个看起来娴静的苏州闺秀,却和张家仆人卢芹斋(卢芹斋的故事请戳100年前,这个中国人改变了美国土豪的品位)有一段惊人的柏拉图之恋。

1908年,张静江为了筹备革命,在国内所待的时间越来越长,只留下姚蕙独自在巴黎家中陪伴女儿,那时候,张静江的巴黎运通公司已由卢芹斋掌管,这位年轻人似乎无比迷恋这位小脚太太,他精心挑选每一张明信片,并且洒上玫瑰花露水,把它们寄到姚蕙身边——当姚蕙带孩子们离开巴黎出游,明信片就寄到度假地。卢芹斋出差时,他也会从伦敦、布鲁塞尔、摩纳哥和阿姆斯特丹寄到巴黎16区的豪宅,内容都很简洁,不过是一段解释图片的说明——这样的明信片,仅仅在1908年,就有三百多张。

《卢芹斋传记》里甚至神乎其神地说:“明信片中其实大有文章,邮票可能传递着时间讯息,图片则是约会的地点。邮票贴正了是约定中午,贴倒了是在六点。凡尔赛宫的花园是他们最常约会的地方。海神池、拉托内和阿波罗喷泉以及小阿特农宫也是两人喜欢的地方。”

▲前天,我刚刚去了凡尔赛,那里确实是幽会好场所。

在生命的最后一刻,这个娴静优雅的女性会想起谁呢?她的丈夫当时正奔走于东京巴黎之间,为孙中山的改组不遗余力;而那个曾经腼腆地爱慕着她的年轻人小卢则已经在纽约开始了自己的古董生意,他将因为兜售昭陵六骏中的两骏而被指责为“窃国大盗”。

她永远不会知道,张静江在自己去世之后,续弦朱逸民。1919年暑假,新任张太太把自己一位闺蜜接到家中居住,而张静江的新任好基友对这位闺蜜一见钟情,立刻展开了最热烈的追求。

▲张静江和续弦朱逸民

张静江的新任好基友叫蒋介石,新任张太太的闺蜜叫陈洁如。

* * *

姚蕙去世之后,丈夫张静江为她打造了一副水晶棺材,一路扶灵柩漂洋过海的,是张荔英。

五朵金花中的老四。

在陈洁如的回忆录里,张家的五位小姐一出场就颇为不凡:

“五位可爱的女儿,每位都穿着齐整,显得聪明、帅气而迷人。她们一起回家来与她们的父亲与后母同住。她们不像普通小姐,而都曾先在法国,然后在美国接受教育。在我看来, 她们简直就是摩登的极致。我对她们那种自然爽朗的神气、潇洒大方的仪态及雅致的服装,尤其印象深刻。”

大姐蕊英和五妹茜英,陪同陈洁如乘船赴美“留学”——只有父亲张静江明白,这是蒋介石为了和宋美龄结婚而做的安排。两位小姐并不知道老蒋与老爸的阴谋,还以为真的是护送陈去留学呢。船到旧金山,她们从报纸上知道了真相:蒋介石在他的“蒋中正启事”中,完全否认了陈洁如的存在。两位小姐义愤填膺,连发电报质问老爸,吓得老爸不敢正面回答,只说叫她们不要管大人的事。

二姐芷英这辈子颇为后悔的事情是中文没学好,在写结婚登记表的时候,写一个“张”字,最后两笔怎么也记不起来了。她最大的传奇故事,是脱下高跟鞋去追小偷,追到之后却因为小偷的哭诉,又把钱包里的钱分给了小偷,并对小偷说:“你孝顺大人需要钱,就应当跟我说,不要抢!”

三姐芸英,敢于把追求者的求婚戒指当场扔进大海,哪怕那个求婚者是宋子文。丈夫出轨之后,她毅然决定离婚,成为一名职业妇女,不过,在北京的菜市场,这位大小姐还是闹了笑话,因为买了一块带骨头的肉,她有点委屈地问:“您的肉里怎么有骨头呢?”卖肉的回答:“没骨头,这猪能走路吗?”

她们骨子里,像极了她们的母亲,看起来柔弱优雅,实际却有一颗难以想象的坚强的内心。

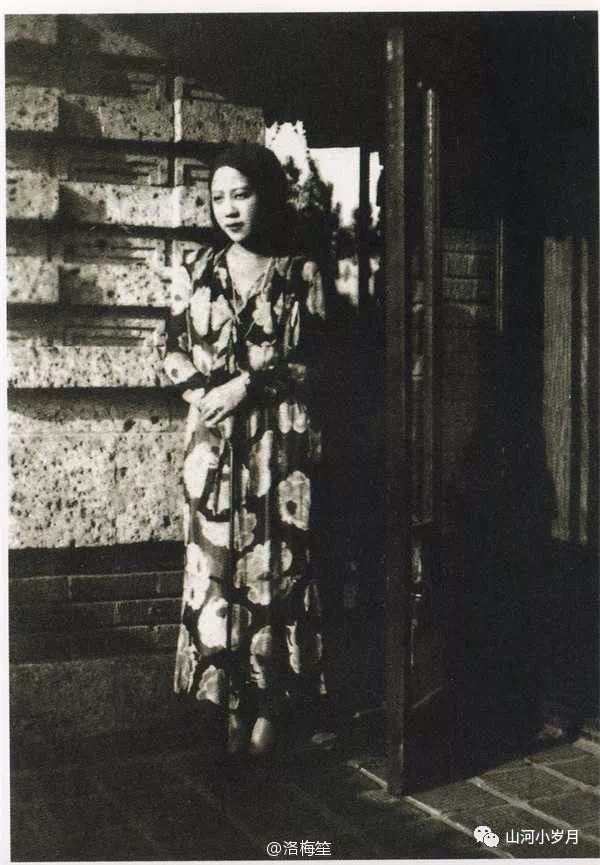

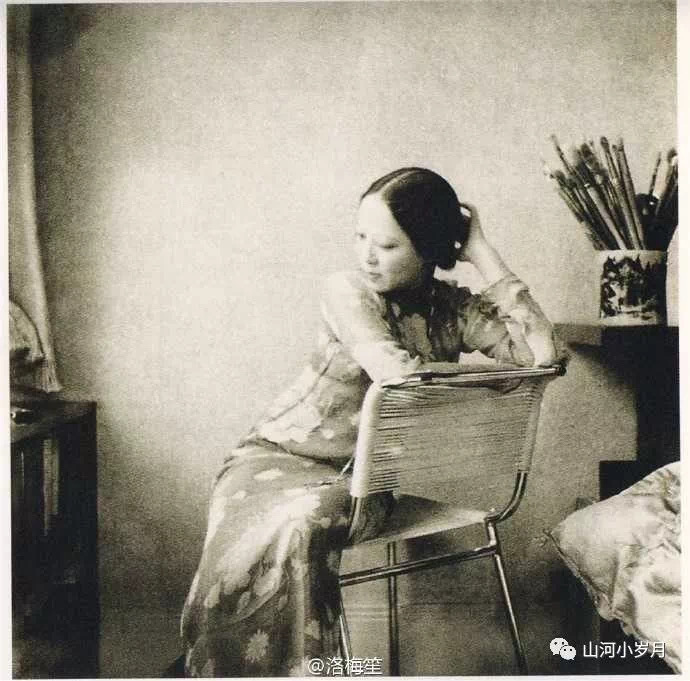

五姐妹当中,我最喜欢张荔英,一个特别巴黎范儿的姑娘。

她自称出生在巴黎(但根据出生证上的地址,其实是南浔),喜欢画画,爱打网球,也爱骑马打猎,五姐妹的合影中,你一眼就能认出她,这个老是有点“矫情”,不看镜头,不笑,对自己和这世界,却是颇有主张。

▲张家五姐妹和她们的叔父婶母合影,右二为张荔英。

张荔英很早就确立了自己的志向——做一个画家。母亲姚蕙对她的兴趣爱好予以无条件支持,特意请俄国教师教她油画。高中毕业之后,张荔英进入美国纽约的艺术学生联盟正式学习艺术基础,1930年,24岁的她已经有资格参加巴黎秋季沙龙了。

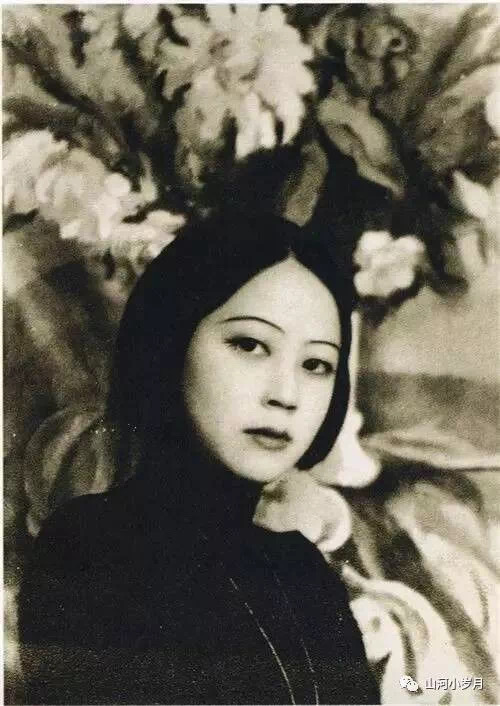

▲张荔英登上《良友画报》封面

1903年开设的秋季沙龙(Salon d'Automne)是20世纪最有影响力的绘画、雕塑、建筑及装饰艺术展览,许多成名艺术家,如塞尚、马蒂斯、高更等人都曾在此展出作品,著名的野兽派便是在1905年的秋季沙龙中诞生的。

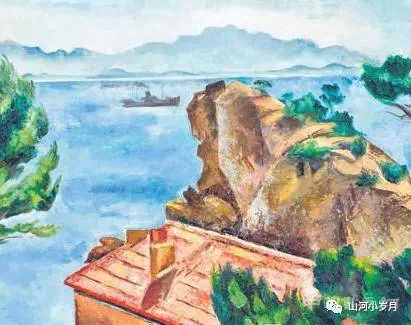

张荔英崇拜塞尚,作品中充满了塞尚的影子。蓬皮杜艺术中心曾经藏有张荔英1930年代的作品,你们看,是不是特别塞尚:

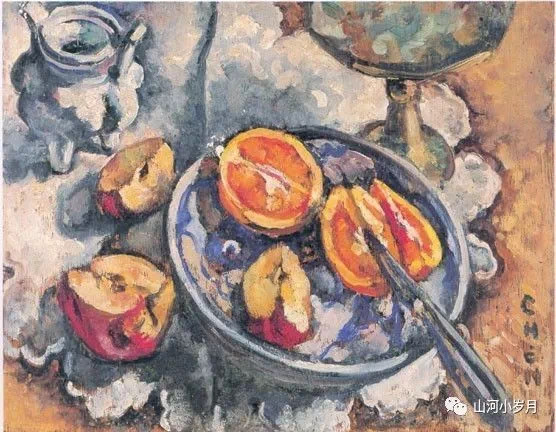

据说,张荔英的画作受到了父亲张静江的赞许,张静江会国画,临摹赵孟頫,他喜欢女儿的用笔,1928年,张荔英曾经把父亲的香炉画进了《切开的苹果和橙子》里:

张荔英是继方君璧之后,第二位在巴黎艺术圈获得肯定的中国女子。

此时,事业蓬勃发展,爱情也忽然降临,还有比这更完美的事情吗?

* * *

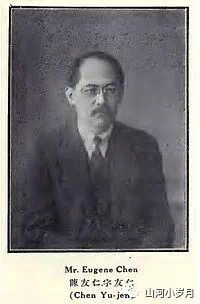

陈友仁是中国著名的外交家,不过他一句中文也不会讲。

这位出生于西印度群岛的特立尼达的顺德人,早年在英国读书,辛亥革命后回国投身革命。在回国途中,他在船上大声疾呼:“我是中国人!”然后,他撕掉了英国身份证及护照,抛入大海。

陈友仁最著名的事迹是在1927年,他依靠外交手段,收复了汉口英租界和九江英租界。然而,认识张荔英时,他正陷入到最可怕的绯闻中——也是在1927年,同为党中坚定左派的陈友仁和宋美龄一起坐船从上海到苏联,满城风雨:这两人私奔了。

▲1927年,陈友仁和宋庆龄在莫斯科

1928年3月,陈友仁决定暂居巴黎,宋庆龄则选择去柏林。陈友仁举目无亲,宋庆龄就写信给正在巴黎的张荔英,建议她见见这位朋友。

张荔英显然对陈友仁一见钟情,她肯定听说了陈友仁的英雄事迹,对陈友仁十分崇拜,要知道,在这之前,张荔英曾经宣称,自己打算为艺术终身不嫁。

只要看张荔英为陈友仁所画的画就知道了,陈友仁本人长这样:

张荔英笔下的陈友仁是这样的,她尽力描摹出他的威严感:

23岁的她给父亲写信,希望父亲能够同意这门婚事,这下,父亲气坏了:

第一,张静江支持的是蒋中正,和陈友仁算是政敌。

第二,陈友仁比张荔英大31岁,又曾经娶妻生子。

在南浔张静江故居里,保存着23岁的张荔英写给父亲的一封信:

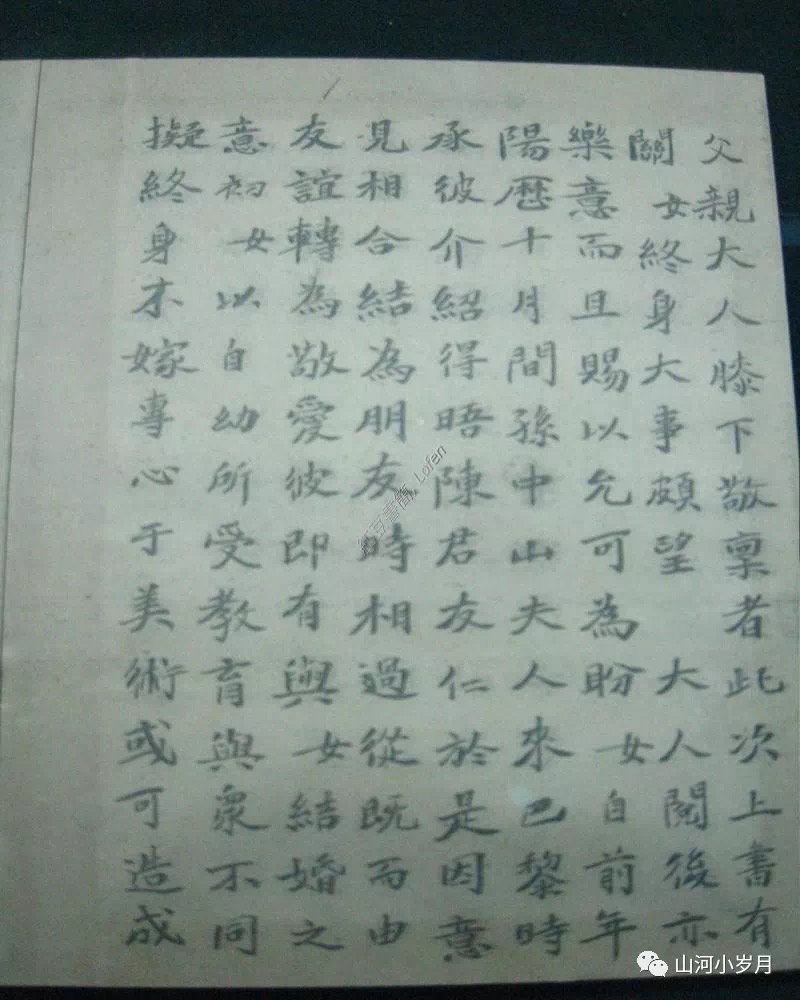

>> 此次上书,有关女终身大事,颇望大人阅后亦乐意,而且赐以允可为盼。女自前年阳历十月间,孙中山夫人来巴黎时,承彼介绍,得晤陈君友仁,于是因意见相合,结为朋友,时相过从,继而由友谊转为敬爱。

彼即有与女结婚之意。初女以自幼所受教育与众不同,拟终身不嫁,专心于美术,或可造成一身之幸福。本无更改之意。及至再三熟思,似原意尚属不对。缘女虽万难有意于平常之男子,然意出众如陈君者,若有意敬爱一女子,其女子当以为荣也。

陈君之性情、才学,作为男子中之特色,可无疑义。其于中国外交,对世界之工作,亦良可称述之。至于陈君别种长处,不胜枚举,女为美术学徒,而何为真美术,深知选择之故,决意将从前终身不嫁之意取消。陈君对于关心政治、学文学之外,彼亦系一爱美术者,所以彼甚爱女之工作,且赞成女必须继续学上。故女意将来对于美术上,亦定能大为发展也。陈君意,一接到大人允许之答复,无论函电,即拟与女在巴黎成婚,后拟在巴黎居一二年,使女得继续学习美术,而彼亦得完成其所著作之书。将来归国,拟取道美洲,并于美洲各处演讲‘中国之将来’。务祈大人见信后速赐复音,以成全女终身美事,不胜盼甚,祷甚……”

话说到这个份儿上,当老爸的还有什么办法呢?

这对新人的婚礼虽然并没有收到新娘父亲的祝福,却仍然成为巴黎许多报纸的热点之一,他们结婚后去诺曼底度蜜月,陈友仁给女儿写了一封信,报告自己结婚的情况。在这封信里,针对当时人们传闻这段婚姻乃是宋庆龄一手安排的,陈友仁做了辟谣:

>> “我刚从诺曼底度蜜月回到巴黎,看到你8月份的来信。是的,我结婚了。但是你从报纸上所引述的报道有许多地方不正确。孙夫人并未‘安排’我的婚姻,因为乔吉特(张荔英)和我都不是喜欢这种办事方式的人。1928年我第一次去巴黎时,孙夫人写了一封信把我介绍给她,自那以后,我们就着手自己的准备。我们的婚姻是以爱情为基础的婚姻,因而自然没有政治上的考虑在内……乔吉特大约和你岁数一样大,比你稍许矮一点。她很可爱且富有个性并意志坚强。在这儿的艺术界,她被认为是一个很有前途的年轻画家。她生于巴黎(实际是出生在中国)。我非常非常地愉快。”

▲图片出自洛梅笙的微博

张静江的账房回忆,张静江曾经在家唉声叹气,他的十个子女中,只有和原配姚蕙所生的“五朵金花”,每一位都在选择夫婿时,和父亲公开对抗。张静江有点赌气地对账房说,张荔英这段婚姻大概不会长久。

他的话被不幸言中了,这对恩爱夫妻的婚后生活,只有短短十三年。

* * *

陈友仁的政治生涯近乎结束,他一直过着被通缉的生活,漂泊不定。不过,在张荔英眼里,丈夫是完美的,他不仅关心政治,爱好文学,也全力支持自己的绘画事业。

在婚后,张荔英的人物肖像,只有两个:丈夫,自己。

张荔英选择无条件支持丈夫,哪怕和宋庆龄为敌,也毫不在乎。1932年4月,宋庆龄和张荔英曾经有过这样两封奇怪的通信,其中孙科夫人的通信已经不可见,大约是指责陈友仁贪污外交部公款的。

>> 亲爱的乔吉特:

附上我给孙科夫人的一封信,是关于尤金的传闻的。尤金给我的信所起的作用是使我可能有过的对他的任何幻想都破灭了。他关于友谊的观念实在古怪,他居然轻易地相信传闻,并且由此十分轻率地对我横加诽谤!他的另外的一些自以为显示忠诚和友情的表现也同样的奇特。他对我的态度的解释以及政治上的控诉是完全不值得理睬的。

在结束这封信的时候,我想对你提出这样的一个问题:在我们都认识的朋友中,你有没有听到过有人提起我对你们夫妇所作的议论?我的荣誉感和对友情的怀念使我直到现在为止从未在别人——不论是友是敌——面前提起过你们或参与过对你们的议论。

你的诚挚的,

R.孙

张荔英的回信是:

>> 亲爱的罗莎蒙德:

你会写信给我真让我大为惊诧因,为自从你回到中国以后,我一直在努力设法同你取得联系,而你从不理会。

不管你对孙科夫人有没有提到具体的款额,你是要她知道友仁侵吞了外交部的公款,这一点从从你对她说外交部的秘书们连薪水也没领到就看得出来。关于此事,友仁告诉我,不但给外交部所有正式职员(包括秘书,他们曾索薪)都己发了薪水,还有一大笔余款交给了他的继任者。

为了答复你来信末段所提的问题,我要说“行重于言”。你对友仁和我三番五次给你去的信都无缘无故地置之不理,你觉得合乎情理吗?你可能会说,你同友仁政治上不一致。但你却会见另外一些同你政见不同的人。不管怎么说,就我而言,这样的借口是不成立的。

你的诚挚的,

G.陈

▲图片出自洛梅笙的微博

抗战爆发后,陈友仁前往香港,香港沦陷后,夫妻双双被日军逮捕,并被转押送至上海,软禁于家中。张荔英后来回忆,自己在那段岁月里,曾亲眼目睹陈友仁如何在日本人面前仍然保持一个外交家不卑不亢的风度。他们漫长的幽居岁月里,如今只剩下那些画像。画像中的张荔英,仍然充满傲骨,她显然是幸福的,尽管悲欢离合,但只要与丈夫在一起,她就无怨无悔。

▲张荔英《自画像》1946年

抗战胜利前夕,陈友仁因病逝于上海,那一年,张荔英38岁。

张荔英一直到二战结束才重获自由。之后,她又继续被软禁一年,直到二战结束才被释放,这时她才知道,自己不远万里护送母亲的水晶棺材,已在抗战中被伪军夺走,下落不明,母亲的尸骨也没能保存下来。

她决定前往新加坡定居。

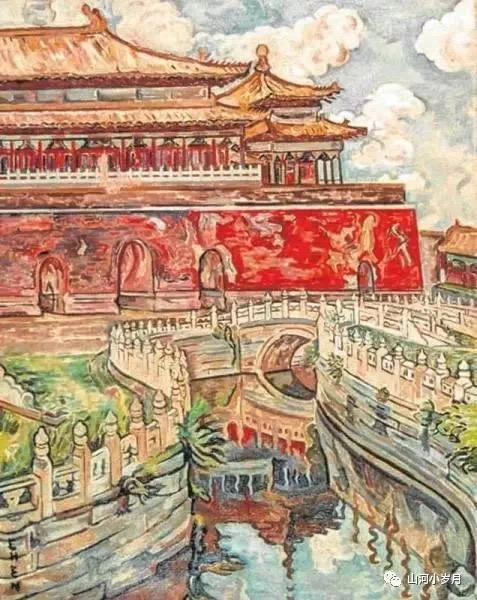

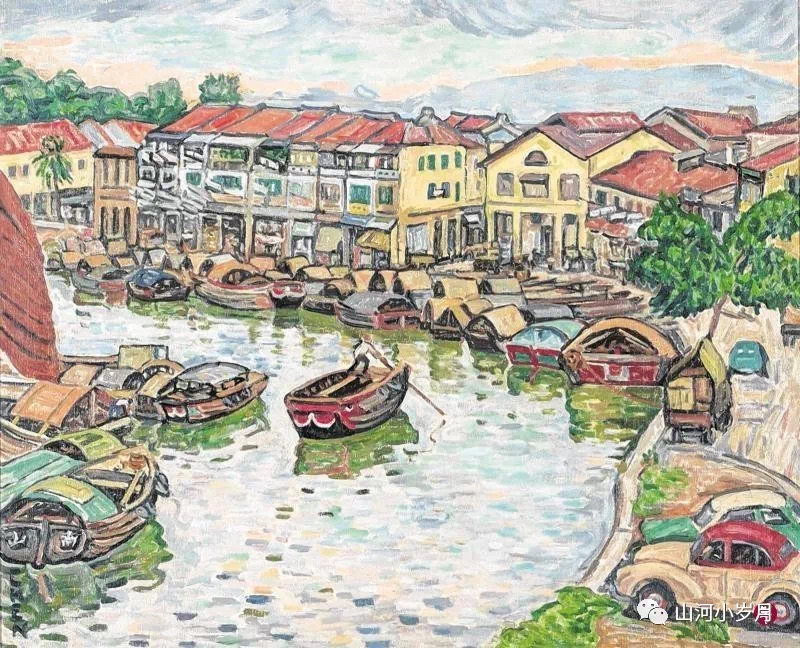

▲离开中国之前,张荔英来到北京,画下这样一张画。

从那时候开始,张荔英作品的签名,始终是chen——这是陈友仁的姓氏,她在艺术圈的名字,也始终是Georgette Chen,统统沿用夫姓。

尽管,她曾经短暂改嫁,又很快离异,她对朋友不无懊悔地说:“她早应该知道,再也不可能有和E这样的婚姻了。”

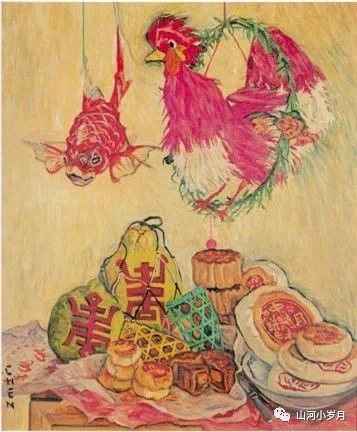

她很少再涉及人物,笔下,都是南洋风物,或是日常小景。我喜欢她画的月饼,有一种难得的烟火气。

她和朋友们开玩笑说,自己吃下第一口榴莲,觉得美妙又美味,于是知道自己一定会喜欢上南洋。她画的水果中,必有各种篮子,难怪被称为“陈篮子”:

她的风景仍然带有塞尚的风格,只是,多了许多自己对色彩的感悟。她开的红顶轿车,也时常出现在画中:

人们见到的张荔英,不仅是新加坡国宝画家,更是无论到多少岁都仍然保持优雅的女子。她走到哪里,总是成为人们的焦点,不过,一直到生命的最后,她仍旧喜欢别人叫她:

“陈太太。”

1993年,张荔英在新加坡去世,享年87岁。

-END-