用 Photoshop 有十年了,先来一首改编歌曲:

《十年》Ps 版

如果直方图表没有看透,我没有发现溢出后

曝光不太够,细节也没保留

如果对于输出没有要求,朋友圈发发就够

成千上万张照片,总有些图来不及修

蒙版既然精度不够,何不在涂抹的时候

调整大小,下笔温柔

十年之前,我还很小白,你还很神秘

界面还是一样,设置、面板、工具栏、菜单

鼠标渐渐熟悉的逗留

十年之后,我用到 CC,升级到永久

还是那种感受,永远找得到修图的理由

创意终于幻化成为自由

滤镜既然不能保留,何不在撤销的时候

智能对象,照单全收

十年之前,我还很现实,你还很梦幻

功能还是一样,钢笔、图章、转黑白、曲线

鼠标渐渐熟悉的逗留

十年之后,我们是朋友,早晚都问候

只是那种默契,再也不需要预设的理由

思绪终于幻化成为自由

直到和你经历十年游走

才明白我的念想

不为照片而留

而为自己而留

Big things have small beginnings

2007 年初夏的午后,阳光将那把破吉他照得通亮。桌上堆满了实验报告和《看电影》杂志,三星 DT35 贴着兔斯基的键盘贴,柏安电脑厚重的纯平显示器发出嗡嗡的声响,主机里是千千静听播放的音乐。举起相机,记录自以为很文艺的一刻。

摄影、吉他、逃课,感觉自己是个文艺的人了。

很多人的记忆里有一部电影、一本小说、一双跑鞋,亦或是一个女孩、一次断片儿。总之,每个人都有一些极简单的念想,它们看似转瞬即逝,却会促使你决定第一次旅行的目的地,赚第一笔钱购买的东西等,但也许还能改变你的人生轨迹。正如《普罗米修斯》里所说:Big things have small beginnings,而 Photoshop 就是扎根在我心里的那个小念想。

“仿佛明白”才会驱动你去寻个究竟

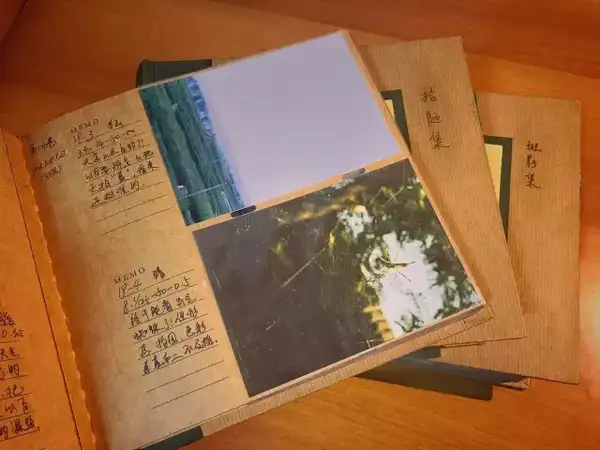

拍摄了 56 卷胶片,将近 2000 张照片后,我发现自己完全不懂摄影。2005 年底,父亲给我的理光 2000 相机上,所有的按钮我都很熟悉,过片、调整、取景、对焦、咔嚓……拍摄后我会把参数和场景环境都记录在必胜客送的小本子上,洗出胶片来,再誊写到相册里,加以分析,感觉自己仿佛明白了如何让照片“亮度正常”。

每张照片都详细记录我在相机上看到的数字,虽然我并不知道这些参数代表什么。

我从不看理论,就这样执拗地拍着、记着,宁愿无数次尝试,也不想去探究原因。直到 2006 年大学,我才知道单反相机可以自动对焦。我一直在拍照,却一直没有学拍照。

应该是我用自己相机拍的第一张数码照片,北京回龙观的公园。

“数码能否代替胶片”,这个标题充斥着所有摄影杂志和网站,我决定买一台数码相机。吃了一学期鸡蛋灌饼和西红柿炒鸡蛋后,2007 年 1 月我攒够钱买了一台数码相机——尼康 D80。数码相机能回放照片,这减小了我对“量”的依赖,去关心每次按下快门后的“质”。那些胶片时期的积累突然变成了验证,那些“仿佛明白”变成了“原来如此”。第一次拿起相机那种冲动依然在驱动我前进。

二次曝光是我用胶片最爱的“特效”,我喜欢第一张拍实,第二张虚化,叠加光晕这个效果。

先干再想未必是傻

我知道了 Photoshop 是个修图软件,是在大一的计算机课上。2007 年是博客和论坛的天下,大虾、斑竹们深刻地讨论照片要真实,还是要后期,如同之前讨论胶片、数码那般激烈。Photoshop 是你的救命稻草,也是他的鸩酒毒药。说来奇怪,没有某张震撼的照片,或者一个人让我励志去学习后期,我决定去尝试 Photoshop 的原因很单纯,一是身边没人学,学会了应该很酷。二是我好奇,这到底是个什么东西?

和拍照不同,软件我无从自学,于是我挑了一本书。和拍照一样,我直接选了一本“Photoshop 100 例”,先开始吧!闷头做 100 个例子,再来想这都是些什么。很多人觉得这样累,或者傻,但对我来说,先干起来,感兴趣了再去想为什么,是条执着的捷径。

2007 年的 7 月底,暑假无人的宿舍里,我用 150kb/s 的网速下载着绿色版的软件。安装它并没有验证码,也不用重启,点击那个蓝色的“Ps”图标,一个启动画面上不停滚动着文字,然后是一个浅灰色的框子出现在眼前,这是我头一次和 Photoshop 见面。

我走向后期这条不归路,就从 100 次“文件>打开...”开始。从轰鸣的光驱里把例图拷出来,打开文件,选择工具……按照书里操作了十几个例子,感觉跟游戏里打怪升级一样,调色、明暗,按部就班。直到后来接触了仿制图章和修补工具,惊奇的发现原来还有这种操作。以前费劲巴拉去避开垃圾桶、电线杆现在点几下就没了!

后来越做越多,液化、马赛克、局部去色……我也越来越惊讶。我认为调照片是提亮、加饱和度、把画面里的垃圾桶去掉;Photoshop 告诉我,你可以把把白天的场景变成晚上,然后把这个火烧云移到那山后面,前景再添几个小动物。我发现在这个软件里可以为所欲为的时候,就开始上瘾了。Photoshop 对我来说并不仅是一个工具,还是一个蕴藏无限可能的锦囊、一把钥匙,随时可以开启创意的阀门。

单纯的喜欢不需要结果来判定

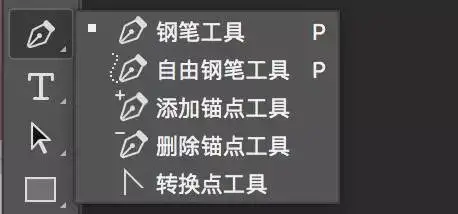

回顾我学 Photoshop 的过程,如果把它比作学开车,我可能学了起步就直接学漂移了。我并不知道任何调色时,就开始用钢笔抠图。我喜欢喝着啤酒,吃着从地里(中国农大)偷偷拔的水萝卜,抠一下午的图。一个锚点,一个弯曲,完美从事物边缘划过,美妙极了。我觉得钢笔是最为魔性的工具,一个像素处理软件中的矢量工具,孤傲而特立独行,管你多少马赛克,我就一条线跨过去,不走寻常路,美特斯·钢笔。

如同《蝙蝠侠》中小丑那句经典台词:我只是一只疯狂追车的狗,却不知道追上去以后要干什么。我喜欢把各种人、东西抠出来,看着精致的透明底,然后存成个.psd 文件,然后就没有然后了。正如一个大学生对刷夜 CS、弹吉他或看毛片儿的无限热情一样,我单纯喜欢上了这个东西。

从害怕复杂,到享受复杂,才能给自己更多空间

同学们开始知道我掌握了一门略微神奇的技术,认同感有一种魔力,即使为了面子也得多学一点!我用 3 个多月翻烂了这本书,把喜欢的例子背下来,然后用不同的照片疯了一样的重复着,感觉从气氛上,我已经懂后期的人了。

室友在做社会实践,需要几张宣传照,我给室友 P 一个葡萄酒宣传照,潇洒地给瓶子加个高光、抠出背景、加点文字,搞定。因为这个被请吃了顿烤串,也算是大学的第一桶……竹签吧。

逐渐,我认为鼓捣 Photoshop 比游戏好玩,仙剑是什么,能抠图么?游戏还有输赢,这里却只有无限可能。这个软件是一个我想干嘛就干嘛的地方。就跟小时候怕黑,而现在觉得黑暗有更多想象空间一样。从害怕复杂,到享受复杂,就是因为那种对可能性的驾驭。

撸坏一只猫,却发现了自拍自修的乐趣

2008 年初,我有了自己的第一个拍摄项目:糊涂猫。在期末压得人喘不过气的图书馆里,我只能靠拍拍钥匙扣来缓解,突然有一刹那,我觉得这拍的不就是我自己么!感觉自己跟猫恋爱了。

第一张“糊涂猫”

我会在家里用 A3 纸自己搭建布景,用蒙着餐巾纸的台灯打光,买了一套玩偶,把生活中所有的小道具都跟糊涂猫结合起来拍。渐渐开始不满足拍出来的效果,今天风大我想拍一个猫被吹起来的,或者今天看到一辆破车,想拍一个车祸现场……“哎?我不是会 Photoshop 么,P 呀!”突然感觉自己打通了拍图和修图的桥梁,拍是为了修,而修是为了呈现;拍照的时候,就必须想好怎么修。

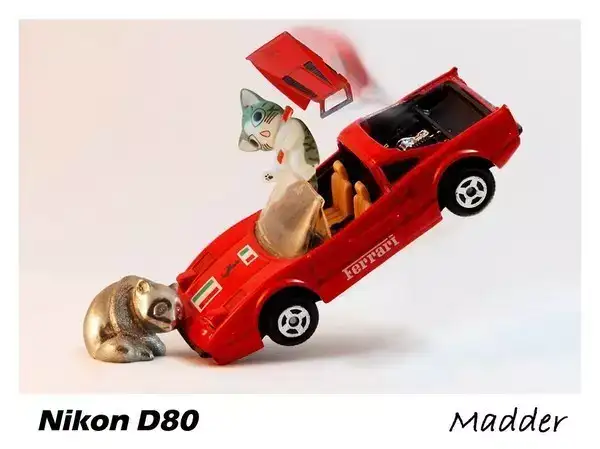

翻出来小时候的车模,以及金属熊猫镇纸,4 张图合成。

第二轮恋爱开始了,三角恋:我、拍照、修图。在一共 77 张的“糊涂猫”里,大多都用了多图合成的方法。突然发现拍照除了咔嚓一下,还要注入着那么多思考和准备;发现修图并不被动,而是承接了拍摄的想象力。

不小心打碎了杯子,就拍摄、合成一个“猫葫芦娃”效果,用了 9 张图。

多亏了 Ps 让我坚强活下去

2008 是奥运年,中国农业大学有奥运摔跤馆,作为学校记者团成员,我是这个场馆里的唯一负责拍摄报道的志愿者,每天要出一张小报、一本小刊,还有网站报道若干。我每天用 3 台相机拍几千张照片,夜里 10 点多回到宿舍,要挑出来处理的照片有 2、300 张,做好发送,第二天 7 点爬起来继续拍。

黑夜里迷幻的中国农大摔跤馆发出诡异的光

当我重复了 2 天“文件>打开” x 300 的时候,觉得这样下去很容易去世。为了生存下去,我开始研究 Photoshop 的流水线业务——批处理。饱和度、亮度、对比度、缩图,走你!加上个别微调,一小时搞定所有工作,我还有时间去约个会,吃个夜宵。

奥运时候的我,当过志愿者的朋友可以放大看看我带的那张升级卡。

我还跟现场很多真正的新闻记者讨教了驾驭这么多照片的方法,比如在相机里随时锁定选图、如何连拍成功率高,以及如何处理最方便等。等到奥运后的残奥会,每天的工作量没变,却开始觉得悠闲,自己开始去认识各种人,写一写日记。那时候真是无悔青春,不求回报,再苦再累都跟打了鸡血一样。那次之后,我再也不憷那些几千张照片的文件夹,感觉自信加从容。

居然靠着摄影和后期顺利毕业

我大学是学昆虫的,这个专业看似和电脑无缘,倒是跟田间地垄比较接近。2009 年,要开始报毕业选题了,因为拍照不错,我居然被系主任选中,靠着给导师拍虫子顺顺当当毕了业。

我的研究对象是一种活泼可爱的小东西,叫做多氏田猎蝽,我的论文就是记录他们的吃喝拉撒,种群数量变化,什么时候蜕皮,哪个日子交配。小多同学在年轻的时候只有几毫米,还跑得飞快。要不是对不准焦,要不是动作虚了,我大多数情况是带着无数虚了的照片回到寝室,打开新装的 Photoshop CS4 开始修,但是毫无头绪。

多氏田猎蝽的一龄若虫

眼看它们要长大了,还没拍出什么像样的照片,这小时候的照片没有写不了论文啊。那段时间,我抓住去影棚实习的机会学习修图师的技法,在他们电脑后面一蹲就是一下午,如同看柯南学习杀人手法一样,经过一个多月,我偷师成功,再翻出那些照片自信满满地冷笑道:我有一百种方法可以锐化你!

其他实验室的研究对象,别人家的虫子都好看!

我还会帮其他老师拍摄虫子,为了让他们顺利“放水”打下良好基础。毕业论文答辩,看着 PPT 上那些昆虫照片,导师和教授们极为满意,所以这通篇没有什么文字的毕业论文,都靠着照片撑腰,居然也是直接通过了。这段专项填鸭式的学习让我觉得很幸运,毕竟不是每个人都能靠爱好毕业。

尴尬中成长起来

晚节不保!临毕业我却因为 Photoshop 闹了个大笑话。2009 年 9 月,我拍了全景照片作为纪念,但我并没做过全景拼接,于是拍完了在 Photoshpo 里用图层、变换工具和仿制图章手动接。这张照片拼了好几个小时,宣传部的老师挺满意,就打印成三米多的照片在学校里展示,放大了我发现楼后面的一条路居然出现了 2 次!还有各种涂抹不自然,不均匀等……额……不知道当时有多少人看到这些尴尬的细节。

在踏入社会前,Photoshop 告诉我:你该正视自己的水平。并从杂志、网络上,我开始学习更多操作背后的理论。此时才发现我沉迷于自己的世界太久了,海量滤镜、图层混合、外挂插件……有些技法我到现在都用不上,但是没关系,学会一样东西本身就足以让我兴奋。那时候开始喜欢看《影像视觉》,后来没想到成为了这本杂志的编辑。

一条曲线撩出一片初心

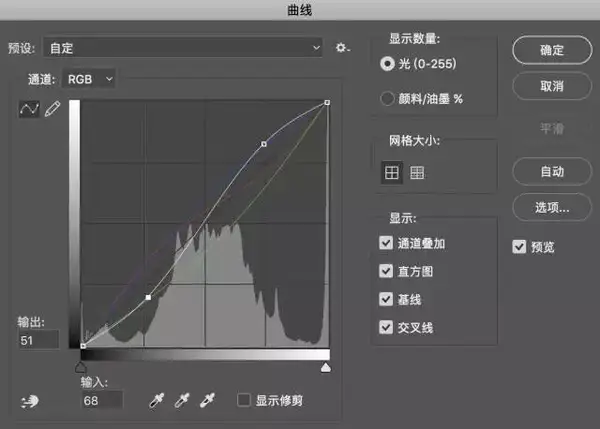

Photoshop 的海量功能像大浪淘沙,会在我认为已经很熟悉它的时候,又亮出一颗珍珠。2010 年毕业后,我在给朋友讲后期时,发现自己没怎么用过 Photoshop 里的曲线。打开这个陌生的界面,我如往常一样开始学习。动一下那条直线,画面亮了些,再动动,仿佛又不太一样,这个无需数值的工具里,光靠一条线能玩出什么花样?

事实告诉我:这条牵动照片亮度和色调的线,能实现太多东西。这虽然只是一个功能,却开启了我的内心。曲线在基准线上下穿插,撩动着操作者的情绪 G 点。明暗、色彩都恰到好处呈现在眼前。爱上这个工具只需要一秒。从懂得一些套路,到炫耀那些技巧,再到学以致用来获得认同感,我找到了当时为何喜欢上 Photoshop 的初心:表达自己,把自己的情绪融入照片。

2017 年了,我还是修个没完,修图没有改变人生轨迹的功效,但确实让我的世界多了很多想象空间和可能性。这么多年,我也有自己的偏好,我喜欢黑白,喜欢方图,从套路到尝试,尝试到喷涌解放,再回到自己的节奏里;从 Photoshop CS3 到 Photoshop CC,继续吧!我与 Photoshop 在一起,才仅仅十年。

发表于 2017-9-28 12:48 PM

发表于 2017-9-28 12:48 PM