北京的秋日已经来临,早晚虽有凉意,但金秋的红叶、悲鸣的秋蝉还未见踪迹,只有偶发的雾霾才让人惊觉秋冬在逼近。

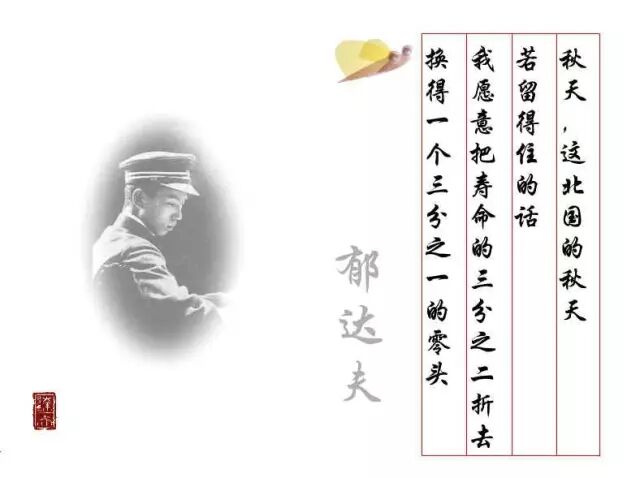

对北京秋天有着相当的好感,大概是因为看过郁达夫的《故都的秋》。

说起描绘北京秋天的散文,鲁迅、老舍、林语堂、汪曾祺、梁实秋也不是没有写过。但只有郁达夫笔下的“北平秋日”具有那样凄凉,那样静默,那样孤寂的美,只有郁达夫的“秋”才最像秋天。

他说:

这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

比起北方,南方的秋日实在是“色彩不浓、回忆不永”,只有北京的秋才够味。

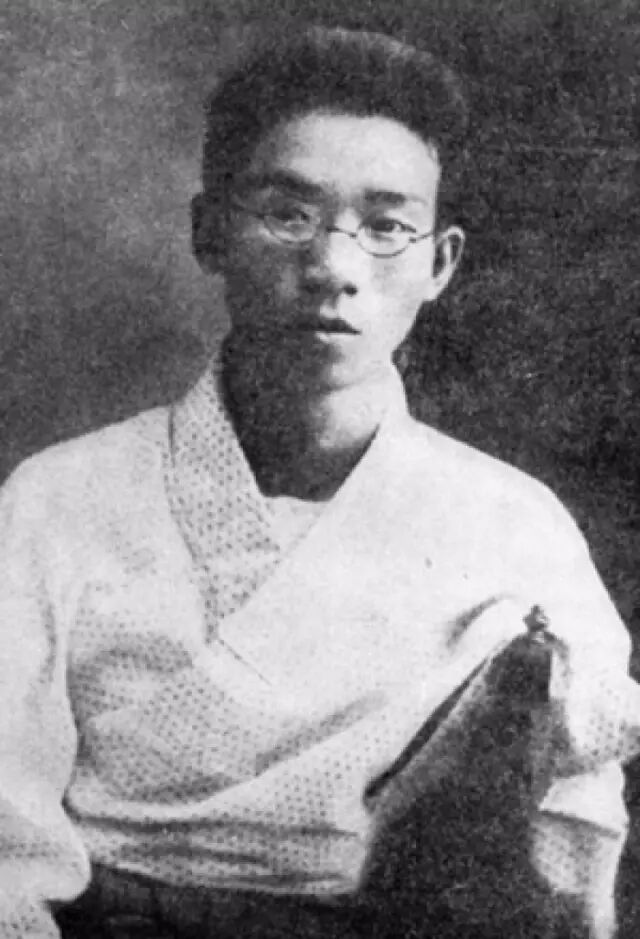

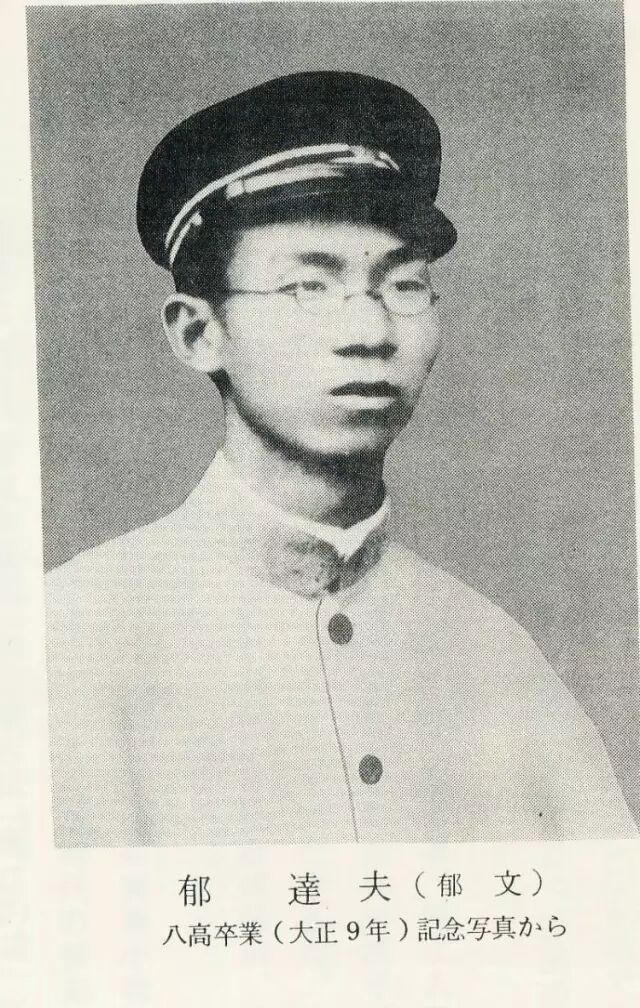

年少时的郁达夫

郁达夫很能捕捉到世界万物微小的细节,无论描写的对象是物还是人,永远都充沛着丰盈的情感和饱满的情绪。

他将个人情感色彩毫无保留地流露于文字间。对于内心的情感,他全然不加掩饰,他的创作更像是他的“自述”,他的“日记”,他的“喃喃自语”。

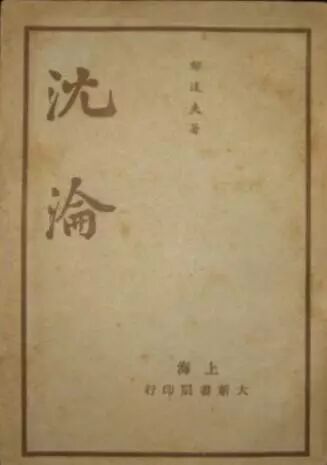

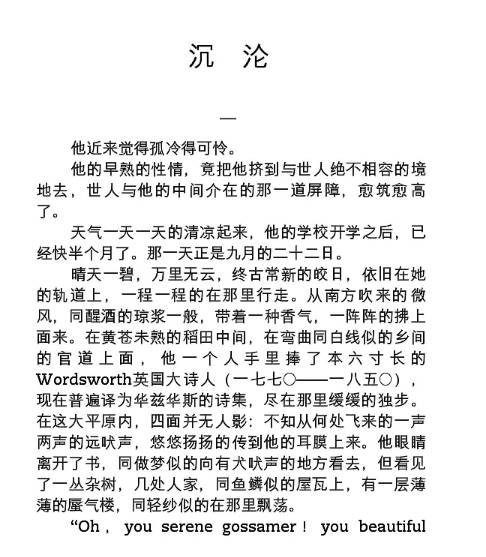

我第一次读郁达夫,是《沉沦》。《沉沦》的主角是一个深陷性苦闷、并因民族国家悲哀命运痛苦不已的在日留学生。

《沉沦》基调极为压抑苦闷,所有的笔触都充满着挣扎、感伤、郁结。这个主角糅杂了郁达夫自己的经历,他在世人面前将自己的思想解剖、精神撕裂、内心袒露。

《沉沦》露骨大胆的描写,激荡了当时萎靡沉闷的中国青年。

沈从文曾这样说过:

郁达夫的名字,成为一切年青人最熟悉的名字了。人人皆觉得郁达夫是个可怜的人,是个朋友,因为人人皆可以从他作品中,发现自己的模样。

五四时期,有许多文学青年深受郁达夫的影响,曹禺就是其中一个。

他一生未曾见过郁达夫,但对他抱着无限的敬仰和崇敬,在一众文学大家中对郁达夫的作品最为神往。他第一篇以“曹禺”为笔名发表的小说《今宵酒醒何处》,就深受郁达夫《春风沉醉的晚上》的影响。 《春风沉醉的晚上》是郁达夫的小说集,大部分描写的都是“零余者”形象,这也是郁达夫最擅长创作的形象。

“零余者”顾名思义就是“多余之人”,代表着五四期间一些因社会压迫无法掌握命运的知识青年。他们贫困潦倒,是社会的弱者,但又不屈于现实。

《春风沉醉的晚上》篇篇戳人心肺,看完郁郁不欢,却又不得不承认郁达夫写的都是现实、是真相。

深受日本“私小说”风潮影响的郁达夫,借着描写“零余者”,实则是他自我的折射,灵魂的自白。

从小家境潦倒的郁达夫,在日本留学期间,因祖国民族遭受到的歧视、压迫,让他内心的这种敏感、软弱和不安加倍。在他的文学作品中随处可以看到自我情绪的宣泄和决堤。

郁达夫的文字就像一把匕首,一条扬鞭,一面镜子,让你清晰地看到他内心的隐忍、自卑与无助。

挚友郭沫若曾这样评价郁达夫的文字:

他那大胆的自我暴露,对于深藏在千百万年的背甲里面的士大夫的虚伪,完全是一种暴风雨式的闪击,把一些假道学、假才子们,震惊得至于狂怒了。

与旁人不同的是,郁达夫面对这些黑暗煎熬与难以启齿,他是诚恳坦然,并试图寻找救赎的。

郁达夫可以将那些卑微、凄惨、疼痛的感受,浪漫化,凄美化,个人化。这皆因他对一切美好事物都有着强烈的渴望和追求,不论是面对生活还是文学,他的内心都是勇敢而自由的。

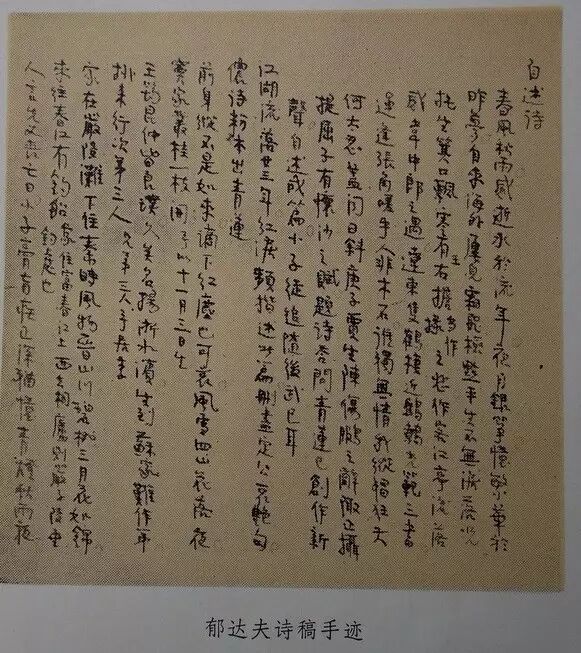

除了小说和散文,才情四溢的郁达夫更是一个诗人。

诗人汪静之就非常推崇郁达夫的旧体诗,汪静之去世后他的女儿在父亲房间发现了一本《郁达夫诗词抄》。

据说,这本书的边缘已磨得发白,书脊凹了进去,可见汪静之生前翻阅数遍,还用不同颜色细心地做了备注。

汪静之说过:

达夫诗琳琅满目,近代诗人无出其右者。郁达夫是天才,他的诗无人可比。

郭沫若在《郁达夫诗词抄》的序中写过这样一段话,我觉得很能反映郁达夫的秉性特点:

郁达夫为时代、为自己作了忠实的记录,他颇知道自己的短处,而他却不是加以掩蔽,文饰,而是加以揭露,更改。自己始终是想更坚强、更勇敢一些,和恶势力搏斗。

在中国现代文坛,能让手中文字完全忠于自己,忠于现实,又让人惆怅感伤,且拥有着意蕴隽永的无限美感,除了郁达夫怕是再无他人。 |