寄居北平,算来已有五年了。五年间发生了很多事,有许多变化,回乡的念头总是时刻存在着。

然而还是没有回去。

北平对我来说,有种莫名的吸引力,尽管有大风、黄沙……还有不尽的白眼。

异乡人,一旦离开故土,便只有那种孤独的自卑,去哪里不是去呢?在这样的心情下,也许北平是最好的选择。1923年,18岁的沈从文刚刚遭遇一场骗婚式的失恋,输掉了母亲给他的钱,他想去北京碰碰运气,也许能还清母亲的债。

外乡人沈从文来到北京后的第一个住所是位于前门外杨梅竹斜街61号的酉西会馆,管事的是沈从文一位远房表哥,他才得以搬进会馆白住。他去找大姐沈岳鑫和姐夫田真一,想要讨要一点资助,乡下人的自尊让他开不了口,他们也没有给钱给他,但送给他一句很受用的话:

既为信仰而来,就要坚守信仰,因为除此外,你一无所有。

会馆只提供乡友暂时居住,不是长久之计,沈从文不得不另做打算。在农大读书的表弟帮助他搬进了银闸胡同的庆华公寓,毗邻北大红楼。住在这里的好处,是可以旁听北大的课程,也可以参加考试,老师还给分数,甚至还可以拿奖励,三毛五分钱。

沈从文来北京,是因为听信谣言,说北京可以“半工半读”,他想成为正式学生,取得大学毕业证书。然而到了北京,才发现一切都不是那么回事,他先听说“清华未公开招考,一切全靠熟人”;考过燕京北大等大学,统统落榜;好容易考上了中法大学,却交不起28块钱的住宿费……

他彻底死了心,开始没日没夜地写作。

每天吃两三个馒头,一点小咸菜,奔波于会馆和宣武京师图书馆,读书写字,两点一线。入冬,气温骤降,他仍身着单衣耐着苦寒晨读……《笔记大观》、《小说大观》、《玉梨魂》,还有《史记》,这是北漂青年沈从文的日常生活。他开始尝试给报社投稿,然而不仅不中,去报社询问时,还要被门房索要一毛钱小费。

他是个不被北京接纳的乡下人。

他投出的稿子,杳无音讯;身上的钱越来越少,他仅有的财产便是两条棉被。多年后,他回忆起这段岁月,还是感慨万千:

“我到北京,当时连标点符号也不晓得,去那里,是想摆脱原来那个环境,实际上打算很小,想卖卖报纸,读读书。一到这个地方,才晓得卖报纸没有机会,卖报纸是分区分股的,卖报不行。后来发现,连讨饭也不行,北京讨饭规定很严,一个街道是一个街道的,一点不能‘造反’!”

后来,有熟人告诉他,《晨报副刊》的主编孙伏园曾经在编辑会上,把他寄来的未刊用文章叠成一摞,说这是大作家沈某某的作品,然后团成一团,当场扔掉。

他甚至想过卖身当兵。一天,饥饿难忍的沈从文看见“北京当时什么奉系直系军阀,一个排长什么的,在枪口上插个‘招兵委员’的旗子”,便也跟着他们后头跑,走到天桥杂耍棚那边,要按手印,按一个手印就可以领导饭费,到了最后,沈从文还是溜了。

1924年11月13日那个下雪的下午,没有炉火的“窄而霉小斋”里走进了一个人,他是沈从文来到北平后,第一个给予他温暖的人。

这人叫郁达夫。

那时候,郁达夫正在北京大学教政治经济——他在日本东京帝国大学毕业时,拿到的是经济学学位。虽然热爱文学,但郁达夫知道,写字不能养活自己,教书也是为生计考虑。正因为如此,郁达夫对于正在文学之路上苦苦挣扎的青年,有着许多的理解。

他来见沈从文,是因为收到了沈从文的求助函。

这一天,北平风沙极大,在风沙中来回的郁达夫的眼睛很快被沙石扫得泛红,以致他在上课前,不得不从“高窗口在日光大风里把一双眼睛曝晒了许多时”。北京的天气此时已很寒冷,郁达夫进屋后,看见屋里并没有火炉,沈从文只穿着两件夹衣,用被子裹着两条腿在桌旁写着。看着沈从文这般瑟缩的模样,郁达夫马上将自己的围巾解下,拍拍上面的雪花,戴在沈从文身上。

这一上午,他们说了许多话。

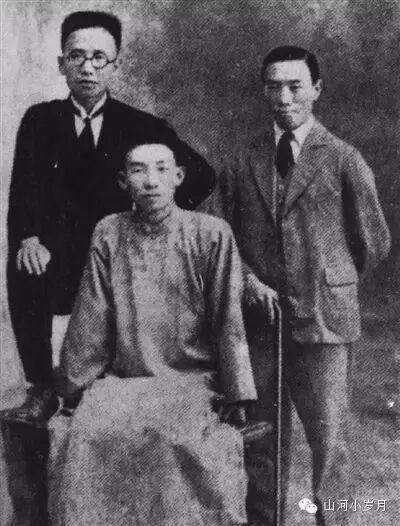

△创造社“三巨头”合影:郭沫若、郁达夫、成仿吾。

沈从文讲,郁达夫听。沈从文告诉郁达夫,他到北京来,主要是为了取得一个国立大学的头衔。在沈从文看来,只要能从国立大学毕业,至少以后的生计问题可以解决。沈从文还说到了自己的家庭,说是四五年间没有见到母亲和妹妹了,连她们的生死都无从知晓。

那天,沈从文对着郁达夫说了很多很多,郁达夫静静地听着,很少说话。他威慑不说话,在后来的文章里,郁达夫这样解释:

“我今天上你那公寓里来看了你那一副样子,觉得什么话也说不出来。”

一口气说到中午,郁达夫便请沈从文到外面去吃饭,在附近一家小饭馆,两人吃了一餐饭,共花去一元七角多。

沈从文一生,似乎不大下馆子吃饭,黄永玉在《太阳下的风景》中曾经提到:“几十年来,他从未主动上馆子吃过一顿饭,没有这个习惯。当他得意地提到有限的几次宴会时——徐志摩、陆小曼结婚时算一次,郁达夫请他吃过一次什么饭算一次,另一次是他自己结婚。我没有听过这方面再多的回忆。”沈从文和张兆和结婚,是在1933年9月9日,北平的中央公园水榭,请了大约六十人。

郁达夫请他的这餐饭,自然比不上结婚宴,然而沈从文却记了一辈子,半个多世纪后,郁达夫的侄女郁风访问沈从文时,“沈从文先生对我说着这话时已是七十多岁的人了,但他笑得那么天真,那么激动,他说那情景一辈子也不会忘记:‘后来他拿出五块钱,同我出去吃了饭,找回来的钱都送给我了。那时候的五块钱啊!’”

因为下午还有课,吃完饭,郁达夫坐车回学校了。当天晚上,郁达夫写下了一篇著名的文章,给沈从文,也给所有北漂着的文学青年,这篇文章叫《给一位文学青年的公开状》。

这篇文章,写得很刻薄,然而刻薄里,却是深深的同情。我摘录几条给大家:

“佩服虽可佩服,但是你的思想的简单愚直,也却是一样的可惊可异……大学毕业,以后就可以有饭吃,你这一种定理,是那一本书上翻来的?”

“像你这样一个白脸长身,一无依靠的文学青年,即使将面包和泪吃,勤勤恳恳的在大学窗下住它五六年,难道你拿毕业文凭的那一天,天上就忽而会下起珍珠白米的雨来的么?你能保得住你毕业的时候,事情会来找你么?”

“我说了这半天,不过想把你的求学读书,大学毕业的迷梦打破而已。现在为你计,最上的上策,是去找一点事情干干。”

一餐饭、一条淡灰色羊毛围巾、一句“好好写下去”,还有一篇当头棒喝的文章,给了一个在寒冬弥留的游魂一把烧得正旺的柴火,沈从文的命运从此改变了。

这一年的12月,在郁达夫的介绍下,沈从文终于在《晨报副刊》登出了他的第一篇文章。

写这篇文章,是为了回应一个小朋友在后台的留言,你来北京三个月,还没有找到工作,连实习的机会也没有。这篇文章送给你,你看,沈从文也曾经和你一样,甚至比你更加糟糕。任何人在年轻时,总会遇到落魄、辛酸、挫折,但因为年轻,所以这些都没关系。若干年过去,回想起来,你会发现,在那些当时过不去的岁月里,其实还有很多温馨甜蜜的闪光点呢?

等你的好消息。