文 | 鞠白玉

葛宇路的路牌在苹果社区附近伫立四年后,因为网络发酵后的影响力,最终被拆除。

“葛宇路”成为一个现象级热点艺术作品“葛宇路”成为一个现象级热点艺术作品

但这四年中,这个假路牌究竟有没有对社会的公共生活造成危害和影响?公共道德的底线是否有一个明显的先决定义,还是由结果来确定?从艺术范畴延伸到社会系统的讨论,使葛宇路如同乘在一叶险舟,四边蔓延的是道德的语境,舆论的巨浪是否能掀翻小舟?还是葛宇路以艺术家的身份庇护,就可以对此毫不在乎?

葛宇路是央美实验学院的毕业生。学院教育鼓励下的艺术实践如何能避开对社会系统的干扰和挑战,是对每个以行为艺术立身的艺术家的考验。起码,葛宇路是将一个可能更合适于在美术馆和艺术机构以文本化呈现的作品放诸到社会实践中,而他这个作品也必须如此实践才会达到他的预期效果。所以看起来,无论公众和政府部门如何反应,它都将成作品的真正的组成部分。一个默默无闻的学生用四年打的这场擦边球今日终于一举功成。

社会上对待艺术的原罪视角,并不令人意外。毕竟,大多数行为艺术都在试图破坏一些传统固有的审美,道德,人性的篱障。面对社会效应,则是它要做出预期的部分。而不可控的社会效应,即是公众要为艺术家去完成的部分。

▲葛宇路在接受采访时的表述,但艺术产生的社会效应,艺术家是需要有预期的

行为艺术以艺术家的身体作为直接媒介,来表达其思想和观念的意图,这也是当今许多功成名就的艺术家早期采取的方式,也因为它缺少商业的可能性,而后投身于商业浪潮中的艺术家便开始弃用它。但毫无疑问,它是一个获得公众认知度。乃至获得艺术系统接纳的直接方式,而且艺术家在行进中可以用多种路径来诠释它——它可以被解释为私人化的,又可以放诸到公共语境中讨论,它可以是明确直接的又是暖昧的,它有很多余地可供艺术家在最终的最终去做注解。

对于艺术系统之外的公众来说,该如何去领会行为艺术者的语言?

不同视角,不同经验,都会导致歧义的产生,最终的解释权还是会交回到艺术系统中,而公众最终也会被迫接受这种结论。

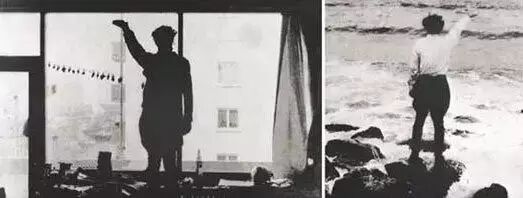

就象安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)在早年的行为艺术《占领》中,他穿上旧日的纳粹军服并以纳粹手势站在荷兰、意大利、法国等地的海边,向着巨浪作出一个向希特勒致敬的举动。这个最终变成摄影作品的行动,如果只从视觉出发的话,其带有明显的召魂色彩,那意味着悲剧与不祥的手势曾是整个欧洲的噩梦。但为什么艺术家要再现它?直到我们明白了艺术家的出身、初衷,才能够理解说:他要提示人们不忘记这游荡在欧洲上空的集权幽灵。

这种冒着极大被误解的风险的举动,也奠定了基弗后来作为艺术大神的基础。在整个一生的绘画,雕塑,装置中,都能明确地回答当年这些争议的问题——所有的触目惊心的提醒,都是为了让人们不忘却极易重来的悲剧。

▲安塞姆·基弗《苏拉米斯》,象征犹太民族的悲剧命运

▲安塞姆·基弗《黑色王冠》,体现犹太人在二战中的命运

所以,一位艺术家的某一个行为艺术作品,并不能单一地呈现在某一阶段中时,就被武断地给出总结。在这个阶段的前后,艺术家还运用了什么样的媒介,用了什么样的材料,提出了什么样的观念和问题?弄清这些以后,我们才会时间重溯,重新审视他之前的行为作品的语义。

同理,单是看葛宇路的某一个涂鸦,某一个与监控器的凝视,某一个路牌,都不能得出艺术家的全部信息。并且在艺术家保持了语言的沉默背后,公众和艺术系统也应该小心给出时间观察,是否艺术家仅是片面地利用了可能发酵的舆论?或仅是为了拿到一张进入公众视野和艺术界的便利的通行券?

▲葛宇路与监视摄像头的对视行为

克莱因和博伊斯都是行为艺术的先行者,但是他们更多的侧重不在于对社会规是的对抗而是直观艺术体系本身,以艺术去质疑和拷问了艺术,它们直接作用于系统内部,成为经典意义的革命性的作品。

▲伊夫·克莱因在行为艺术中呈献的“克莱因蓝”。观众的表现也是作品的一部分

多数的行为艺术家更应该被概称为“表演者”,他们当下塑造的空间氛围则转换成了剧场效应,我们在场的直观感受,更像是笼罩在一幕剧情中,观众的心理感受和身体互动也成为了即刻行为作品的一部分。如果我们日后不是从影像中去观察这些作品,不是仅作为一个视觉冲击或是某一热点话题,而是把当下发生时的感受和情绪作为记忆的一部分,作品的延伸性可能具意义的。

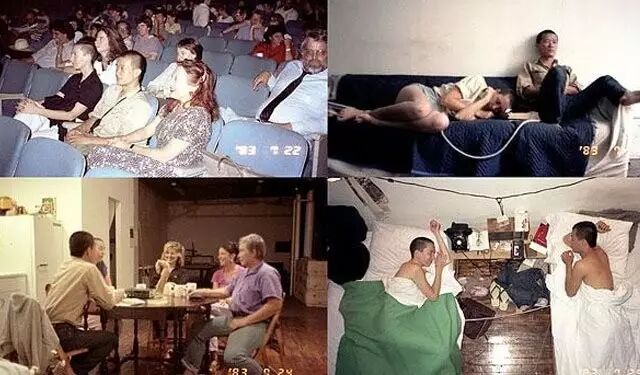

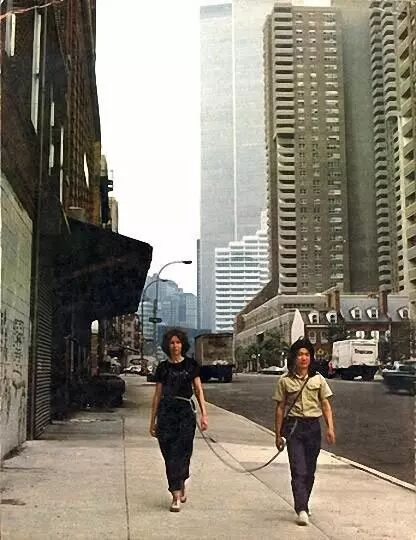

以行为艺术立身的艺术家们可能需要一种从头到尾的彻底性,就像今年威双台湾馆展出的谢德庆作品“做时间”,艺术家从上世纪七十年代末即在纽约开始了每件都需跨度一年完成的作品,比如在自监于木笼中,不读不听不语,没有任何与周遭事物的互动,在寂静中度过一整年;或行走居住户外街头一整年,从不进入任何遮蔽物;与另一女艺术家在腰间用绳链接一整年但互不接触,或干脆在一整年的时间里不做任何与艺术有关的事,不进美术馆和画廊也不谈论或观赏艺术。

▲谢德庆与女艺术家Linda Montano共同作品《绳子》

▲《绳子》作品也是对群居生活、沟通及磋商的探讨

▲一年时间,吃、喝、拉、撒、睡都必须共同行动,却不相互碰触。

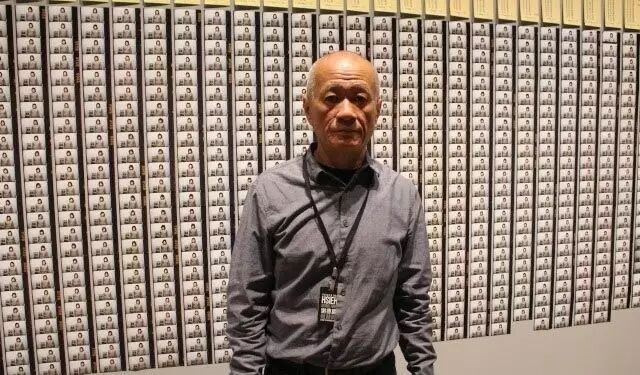

谢德庆的作品如同一个人处在喧嚣尘世上的与世隔绝,离开任何物的依恋和庇护,同时也断绝了和人的关联,十三年来他消失在家人朋友的视线中。二十年后他宣布停止一切艺术活动,自此隐匿于布鲁克林。之前所有他做过的事件凝固成底片,他经历过的时间展出在不同的空间中。而他则在这世上不要什么,也不欠什么。

▲艺术家谢德庆在自己的作品前

观看谢德庆的作品,感知的是艺术家个人对时间空间的哲学观,他在时间里放逐漂流的过程是他实际的生活,也是动人的剧幕。

由于行为作品的形式和边界过于宽泛,所以很难用一个恒定标准去定义高下,但行为作品绝不仅是艺术家挑战自身身体的极限,或是仅为了制造一个热点话题博得社会媒体的注意。自身耐力和时间的对抗性只是让艺术家看起来有着“非人”的特性,并不能起到长远的效应。

九十年代北京东村的实验艺术家们做了许多骇人听闻的作品,和驴子举办婚礼,身上涂满蜂蜜坐在厕所里招苍蝇或是用刀叉切割食用死婴的这样作品在今时已经鲜见,除了引起生理不适和艺术评论家们写出的莫名注脚之外,实在没什么值得推敲的部分。但是这些当年颇有勇气的艺术家们在日后都靠架上绘画取得成功,行为作品的履历看上去成了艺术家出世入世时的一种绝然态度罢了。

(本文原标题《行为艺术是进入艺术世界的通行券?》)

【作者简介】

鞠白玉 | 腾讯·大家专栏作者,编剧,艺评作者,非营利艺术空间创办人。