夜幕降临的时候,食欲、性欲在黑暗中滋滋生长,孝明身在其中,只觉得「每个人的眼睛里面只充满了两种欲望,一个是金钱欲,一个是情色欲」。

孝明,29岁,前苍井空团队的工作人员。或者用他介绍自己的话,「简单来说,拉皮条嘛」,「中国和日本的皮条客」。

「你看你什么时候休年假?有时间去日本带你去玩儿。」孝明是个热情的人,「日本那种肌肉男、那种SM什么都特别有意思。」

「是吗。」我有点尴尬又不知所措地干笑了起来。

「对。感官。感官会特别让人放松,休息完了回来工作还特别有力量。」

这段对话因为双方心态的差异很难为继。对我而言,这个提议如此离奇以至于张口结舌;但从孝明那云淡风轻的语气里,他发出的似乎就是一起吃顿便饭那么平常的邀请。

孝明,29岁,前苍井空团队的工作人员。或者用他介绍自己的话,「简单来说,拉皮条嘛」,「中国和日本的皮条客」。

孝明 受访者供图

我们在2016年认识,那时候,他试图向我引荐他的合作伙伴,一个名叫DODO君的AV导演。我们在一间僻静的茶室会面,DODO君热情地向我展示了他的最新作品,我们一边饮茶一边观赏了那部由知名女优冲田杏梨主演的影片。

当时孝明正在和DODO君谋划做点新生意,正是试水阶段。其中一个已经付诸实施的点子是DODO君提的,他还拍了现场照片和视频:一群美女坐在金碧辉煌的酒吧包间,面前躺倒一赤裸肌肉男,关键部位用两片大白菜挡住,身上铺满红亮的麻辣小龙虾——日本有「女体盛」,指用少女裸露的身躯作盛器,装满寿司的宴席——他们做的是「男体盛」。

「我们也是没事儿就喜欢闹。」孝明憨厚地评价这次行动。

他在这一行业更大的知名度来自于担任苍井空早期中国团队的工作人员(他更愿意把自己称为苍井空的「中方经纪人」)。那是2010年,这个中国观众最熟悉的日本女优还刚刚计划踏入中国。没有人料到苍井空事后会掀起那么大的波澜,甚至于开创了女优来华发展的新局面,所以苍井空的经纪公司甚至没有给孝明安排一个正式的头衔。

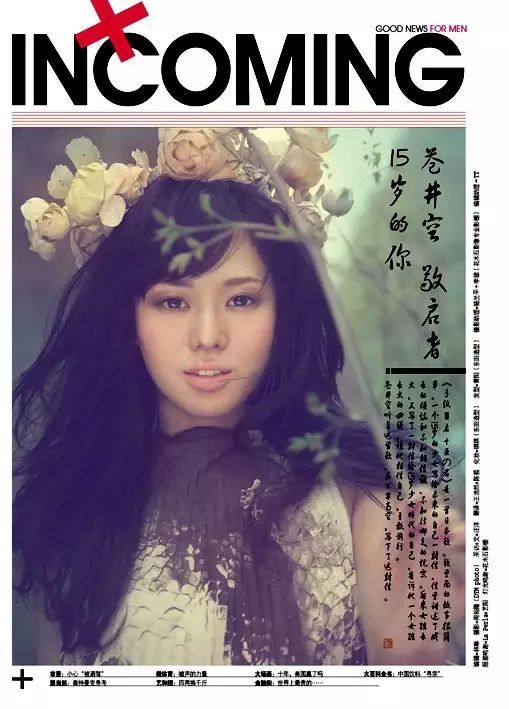

苍井空登上《男人装》2011年6月刊

他断断续续地回忆那时负责的工作内容:为她引荐杂志拍摄,苍井空登上《男人装》就是自己一手安排的;帮助日本方面分析工作邀约,哪些应该接下哪些不接,他的原则是——「对方平台一定要足够大」,夜店一定不去,成人用品邀约也不去,和陈冠希同台的邀请也拒了,「因为苍井空本人的形象是比较清纯」,「小的平台特别多,给的钱再多,我们不聊」;1米90的他还是保镖,当苍井空制造了2011年南昌车展20万人涌入的混乱场面时,他就在一旁,保护身高1米55的她;他还是生活助理,陪她购买生活日用品,中午给她送饭。

在朋友圈,他称呼她为「空空」。评价她既有小女人的细心、温柔、体贴,又有大男人的豪爽性格。

那是孝明踏入情色这门生意的开始。他学过日语,本来在北京一家日本影视制作公司上班,负责协助富士电视台、NHK等日本媒体在北京的拍摄工作,慢慢结识了一些朋友。他口中的一个大哥,介绍他来帮助AV事务所做中方的执行工作,他从女优的佣金中获得抽成。

孝明形容,那个时期对于苍井空来说是「天时地利人和」。「互联网的功劳是最大的」,苍井空在2010年的11月11日开通新浪微博,后来拥有千万级的粉丝数,她加入中文互联网界的时机被视作给光棍们的礼物,社交网络在中国正迎来高速的发展,女优们借此影响力直线上升,互联网企业、车展、地产商都愿意请女优站台来吸引关注。最好的时候,苍井空接一个游戏代言,可以拿到200-300万的佣金,孝明会从中得到抽成。

苍井空出席某游戏发布会现场

这是一门小心翼翼的生意,为了确保艺人在当地的安全,他们会注意避开「918」这样的敏感的日期,同时会非常慎重地挑选合作方,必须确保他们「在当地还是有威望的」。孝明的另一个合作伙伴金龙南说:「因为AV在国内也是一个比较敏感的问题,所以一般不认识的人不去谈这个事儿……这个话题已经是一个炸点了,万一出什么事,那就可能是一个雪上加霜的事情,所以尽量做得低调一点。」

情色生意身居社会生活的灰色地带,孝明说,在日本,AV事务所一般由黑社会控制,在中国做这档子事则更需要获得保护,对此他不愿多谈,「国内的(黑的地方)无非就是找好大哥,下对钱就容易。所以说更难的是国内的白的地方更难做。」

2013年初,他离开了苍井空团队。那时候,他借由抽佣完成了自己的原始积累,决定开创自己的事业,创办了一家餐饮企业,专门做海鲜外卖。更深层的原因是,他为自己的身份感到羞愧,「我有很多朋友,也丢了很多朋友」,「有些人就会觉得(做)这件事怎么这么奇怪」。

孝明出生在黑龙江省牡丹江市的山区,他回忆少年时代,因为家境贫穷而感到自卑,「看着别人穿30块钱的球鞋,我在穿15块钱球鞋的时候,我就觉得我对好多东西都特别看不惯,特别不公。」他因此厌弃学校,初二就辍学了。这之后,他成为牧童,在家放了一年牛羊。

15岁那年到鸡西市的语言学校学日语是一个转折点,那是他第一次见到高楼。他非常聪明,因为放牧的生活太难以忍受而格外刻苦,一年后即找到工作,在哈尔滨市延寿县一个培训机构教对日输出劳工的基础日语。

他16岁,整天穿着成人模样的西装,假装严肃,培训机构的校长欣赏他,想把女儿介绍给他——谈两年恋爱,到18岁结婚,这样的模式在东北的民间并不鲜见——孝明说不清楚自己为什么不能接受这种生活,他只知道「不行,我要赶紧逃出来,我就开始收拾行李,最后临走之前,直接告诉他一声我就走了」。

他和同学一起来了北京,进了日本的影视制作公司,认识了家在北京的女友。在影视公司协助日本媒体拍摄时,他陪着他们去调查染布厂的污染事件,干的是「铁肩担道义」的事。最开始接触到情色行业时,他有点鄙夷。

但女友当时怀孕了,因为买不起房子,女方父母坚决不同意结婚,最后去医院做了流产。「每天特别头疼,我就只要能赚钱,管它干什么,我就把思想转变了」。

2012年,他付了房子的首付,时不时能拿上10万、20万回黑龙江老家,还攒够了创业的钱,他当即决定收手。他从来没有告诉自己的父母亲以及女友的父母亲,自己的职业是什么,事实被他们知晓始终是他心中的隐忧。他的母亲是基督徒。

「如果那时候要孩子,我现在孩子都七八岁了,特别好。事业又能做得特别好,顺风顺水。」

「假如那个时候结婚,你还会去做这一行吗?」

「肯定不会了,肯定不会。」

初入餐饮行业一帆风顺,孝明记得当时鲍鱼、澳洲大龙虾的价格都在下滑,外卖生意也还没有形成竞争,他在东五环外租了一个场地做麻辣鲍鱼、麻辣澳龙,很有市场,「楼下基本上停的什么宾利啊、法拉利啊、劳斯莱斯什么各种车,全部停在那儿,就去我们家买东西」。

但他的内心正悄然发生一种变化,他解释为「一个心理障碍」。当他终于达成了目标,却发现自己和女友6年的感情在关于买房的争吵中消散了,「我觉得我又不喜欢她了」,他和女友分了手,就是在那时他养成了昼夜颠倒的习惯,「然后我就慢慢地不喜欢白天,不喜欢跟别人交往,我只喜欢晚上,我每天都是晚上活动」。

几个月后,他认识了另外一个女孩,结了婚,有了孩子。孩子和母亲待在江西娘家,他一个人生活在北京,他们从不吵架,但他只能接受一个月见一次的频率,「太生活化我接受不了」。

他概括自己的生活,「每天我们就是买醉,每天都是玩儿」。夜幕降临的时候,食欲、性欲在黑暗中滋滋生长,他身在其中,只觉得「每个人的眼睛里面只充满了两种欲望,一个是金钱欲,一个是情色欲」,「我觉得这样就像行尸走肉般的,然后没有任何追求,没有任何生活化的东西去跟你贴近,每天都是这种喝、玩儿、工作,就把周围的东西看得那么透明的时候,就没什么意思了。」

又过了两年,经济形势急转直下,大葱单价从2块上涨到5块,2015年一年,他的店铺流水下滑了一半,一个店从1500万降到800万,他发现餐饮行业成为厮杀的战场,他拍的图片会被盗用,模式会被模仿。「忽然觉得做实业还挺累的」,他开玩笑,自己离开情色业是从歪道走上正道,却没想到「人间正道是沧桑」。

「还是情色行业来钱快」,但再想回到AV掮客的岗位上已经很难,国内监管在2014年变得更加严格,外籍艺人来华需要经过审批,代表低俗文化的女优难以获得批准,这几年苍井空在国内已经变得低调。2015年那个全民创业的夏天,他几乎每天都可以接到创业公司的电话,邀请女优参与来吸引眼球,但那时他已经离开这个行业,也无法逾越政策行事。

「现在是尽量远离一点AV的东西」,于是他找到了DODO君,想一起开发新的模式,比如拍摄一些有情色意味的视频,或者包装一些国内的艳星,和国内的视频直播网站合作。但到底要怎么挣到钱,他似乎还没找到更好的方法,「现在直播要求是穿平角裤,不能露乳沟」,但是「大家都看直播的时候,他心里边肯定是在期待着什么东西,我觉得应该有90%是欲望的窥视」,「如果是法律法规稍微放宽一点,有点空子,我们肯定要钻一下了」。

绕了一圈之后,他再次回到情色行业,他像是在向别人解释,又似乎是在宽慰自己,「我觉得我们做这些事,其实也没有不光鲜,我们只是当其中的一分子,其实更多的时候我们也还减少了犯罪率呢」,「因为人的欲望是有的,人的欲望如果被监禁了,你说如果能通过网红,通过娱乐产业其他的东西把人的眼球搏过去,希望人能改变一些想法的话,我觉得太难了。那样的话,强奸犯就会很多了。」

故事似乎应该到此结束,直到不久前我又给孝明打了个电话。他的语气一贯是平平淡淡的,却一连给出了几个爆炸性的信息,「我离婚了」,「我5家店全关了」,「我精神分裂了」。和DODO君计划的合作也没有展开,就草草结束了。

2016年见到他时,他的海鲜外卖生意已经濒临崩溃的边缘。他本来希望通过情色生意带动自己的餐饮生意起死回生,但在给直播平台输送了两组艺人之后,如意算盘就被一纸禁令终结了。「我做日本的事情,总会遇到政策的问题,本来是很好的一件事情,就心里边是各种期待,各种失望……十个事情,可能成功一件那样子已经很高了。」

事业的失败令他深受打击,和妻子的感情也因此受挫。他发现自己抑制不住地流眼泪,身体发抖,甚至失去意识。他去了医院,得出的诊断结果是抑郁症。有一个时期,他甚至出现幻觉,他发现梦境和现实结合在一起了,他协助媒体报道过的污河沟、染布厂,和他在许许多多声色犬马的夜晚见过的欲望的挥霍结合在一起,他「有特别深的罪恶感」。

2017年1月,他带着女儿回到了东北老家。乡村的生活朴素而平静,每天晚上8点睡觉,早上4点起床,「眼睛原来是黄黄的,现在眼睛都是白白的。」

但孝明觉得,是另一件更重要的事让自己好了起来。结了婚有了孩子之后,他很少再看AV,「但没有这些东西,人的欲望就慢慢的减少,对好多东西就失去了兴趣了」。他相信自己的心灰意冷走向抑郁也和自己久不看片有关。

他的邮箱里常年有日本各个公司发过来的最新AV,给他用来发给咨询业务的人。「看完这个(AV)以后,我开始会在家里做饭了,开始跟朋友聚会,这样才能打开,要不然一直是全部封闭了,就没有欲望。对。一个食物,一个情色,是可以引起人的欲望。」

他因此热情高涨,虽然身在老家休息,他还是断断续续干着掮客的工作。比如介绍一些日本二次元艺人来华演出,也有一些公司想要开发日本的旅游项目,想要把AV女优纳入行程之中,也找他从中牵线。

在老家的日子似乎是一种平静悠远的理想生活,但他觉得不宜久留,「感觉人会没有欲望,平平静静的生活,可能就适合一个短期吧,但是长期的话肯定受不了。」

「每个人可能有一个价值吧,我自己觉得可能在这儿待着的话,没有实现、体现我个人价值的时候。」他还是想把自己的情色生意运转起来,「能赚钱抓紧机会赚钱」,至于他曾经担忧被母亲和女儿知晓自己的工作,他也有了明确的答案,「我觉得做好,不要让他们知道了就好。」