重新审视贝聿铭“中西合璧”的建筑人生

在世界建筑发展理念中融入本土文化的影子

刻录在历史的长河中

| 卷首语 |

4月26日,华裔现代主义建筑大师贝聿铭度过了他的百岁寿诞。在长达70多年的建筑生涯中,他给这个世界留下了众多地标性的建筑,被人们津津乐道。时至今日,那座耸立在拿破仑庭院正中间的玻璃金字塔已成为法国卢浮宫的标志。建造之初的反对、质疑与批评的声音渐渐消失,人们再也想象不出没有玻璃金字塔的卢浮宫了,贝聿铭也成为让卢浮宫耳目一新的功臣。

贝聿铭的时代是建筑理念不断翻新、突飞猛进的时代。时代发展的轨迹通过一幢幢建筑杰作,在这些建筑师手中定格,留给了世人。当然这个过程中除了涌现出具有前瞻性的大师,也不乏平庸之辈。尤其是在中国,伴随经济的腾飞,建筑作为载体也呈现出鲜明的时代风格。曾有人一度评价中国成了世界建筑大师的试验场,很多标新立异甚至奇奇怪怪的建筑涌现,正是因应了这种急速发展的主题。贝聿铭在这个时期也给中国留下了不少建筑杰作。血脉中根深蒂固的传统文化,海外的教育工作背景,让他区别于那些对中国文化有隔阂的海外建筑师,能够更好地审视中国传统,并在自己的建筑作品中呈现出来。

近些年国内的建筑领域其实也经历着正反合的理念变化,建筑审美从一味追求新异的形式美,追求“XX第一”的高度,到近几年开始重新将目光落到建筑的本体,更多着眼建筑的功能性、实用性、在地性。尤其对本土文化的呈现,如何在世界建筑最新发展理念中融入本土文化的影子,成为新的课题。而贝聿铭的价值就在于,他用自己百年“中西合璧”的建筑人生,给当代中国建筑师做了一个极好的示范,跳出“西化即现代化,传统即退化”的认识怪圈——这是今天重新审视贝聿铭的最大价值。

本期特别策划“贝聿铭余威”专题,一起来看看这位建筑大师给我们的珍贵礼物。在他的代表作苏州博物馆中,我们看到他如何将协调之美、传统之美、创新之美融入这座建筑。如何最大程度地在保证博物馆功能性的前提下,将馆藏空间、采光和人性化设施结合在一起。我们再听听他的同行、美国建筑师拉斐尔•文诺立又如何评价他,理性聚焦建筑艺术的世界性潮流,思考建筑师的使命和责任,也思考建筑的本质。当然,我们还选取了一位本土的优秀建筑师王澍,作为首位荣获普利兹克建筑奖的中国籍建筑师,我们看看他如何不直接使用历史的元素却能够唤起往昔;在为我们打开全新视野的同时又引发某种场景与回忆之间的共鸣。

建筑是凝固的历史,多年之后,这些建筑大师的杰作都将成为人类宝贵的文化遗产,刻录在历史的长河中,回望当代建筑发展史,我们希望借由贝聿铭百年诞辰这个话题,为未来的正确发展方向找寻答案。

(执行主编:宗波)

| 特别策划 |

| 贝氏百年 当代建筑回望

2017年4月26日,享誉国际的现代主义建筑泰斗贝聿铭在纽约曼哈顿的家中迎来了他的百岁生日。在大师百年寿辰之际,回望中国当代建筑,从“方盒子”“大屋顶”到刻意模仿、标新立异,中国的建筑设计走过了一条蜿蜒曲折的道路。尤其是近30年,中国涌现出很多后现代主义建筑,仅北京一地就有国家大剧院、鸟巢、水立方、央视新址大厦等等,人们对它们的评价也众说纷纭、褒贬不一。

如何看待建筑的文化属性?如何理解建筑的形式美学?如何感受建筑的空间舒适度?现代主义建筑风格是否过时?或许我们可以重新审视贝聿铭的价值,找寻答案。

| 建筑艺术 一种文明的表达

美国的著名建筑师拉斐尔·文诺立与贝聿铭渊源颇深。在拉斐尔最艰难的时候,贝聿铭先生曾给过他中肯的意见与建议。在接受《世界遗产地理》访问之时,拉斐尔深情回忆往事,理性聚焦建筑艺术的世界性潮流,思考建筑师的使命和责任,也思考建筑的本质。

| 约翰·伍重和他的“中国式教堂”

丹麦首都哥本哈根的巴格斯韦德小镇,矗立着一座“中国式教堂”,世人给予了它极高的评价。这座教堂是建筑大师约翰·伍重(Jorn Utzon)的集大成之作,在设计中他跨越地域文化差异,将东方传统文化特质转换成艺术化的建筑要素,堪称跨文化建筑的典范。“中国式教堂”

| 视野 |

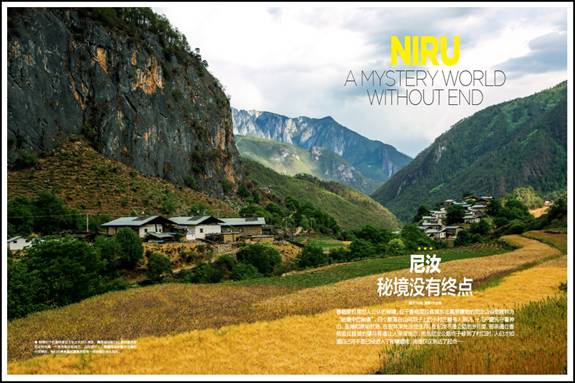

| 尼汝:秘境没有终点

香格里拉是世人公认的秘境,位于香格里拉县城东北高原腹地的尼汝山谷更被称为“秘境中的秘境”。四个散落在山间坝子上的小村庄鲜有人到访,十几户藏民守着神山、圣湖和原始牧场,在密林深处淡定生存。在尼汝不通公路的岁月里,那条通往香格里拉县城的骡马驿道让人深深迷恋,而当尼汝公路终于修到了村口时,人们才知道自己并不是已经进入了秘境腹地,而是仅仅到达了起点……

| 聚焦 |

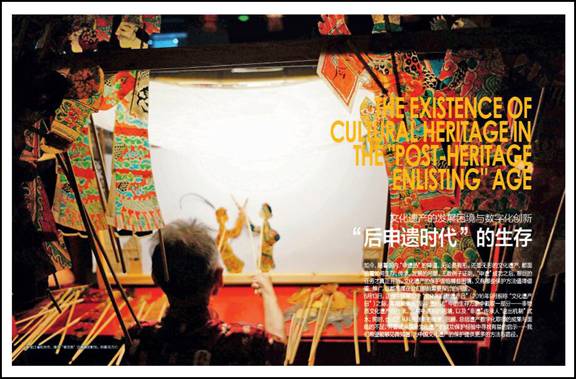

|“后申遗时代”的生存

如今,随着国内“申遗热”的降温,无论是有形,还是无形的文化遗产,都面临着如何生存、传承、发展的问题。无数例子证明,“申遗”成功之后,艰巨的任务才真正开始。文化遗产的保护面临哪些困境,又有哪些保护方法值得借鉴、推广,这都是摆在我们眼前需要探讨的问题。

6月13日,正值中国第12个“文化和自然遗产日”(2016年9月前称“文化遗产日”)之际,本期聚焦从“后申遗时代”中的生存万象中截取一部分——非物质文化遗产在传承、发展中遇到的困境,以及“非遗”传承人“退出机制”试水;同时,也试图从科技创新的角度,回顾、总结遗产数字化取得的成果与面临的不足;并尝试从国外文化遗产的成功保护经验中寻找有益的启示……我们希望能够见微知著,为中国文化遗产的保护提供更多的方法与路径。

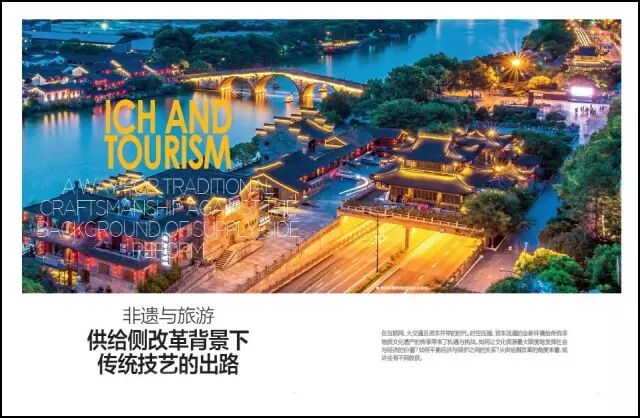

| 供给侧改革背景下传统技艺的出路

在互联网、大交通及资本并举的时代,时代压缩、资本流通的全新环境给传统非物质文化遗产的传承带来了机遇与挑战。如何让文化资源最大限度地发挥社会与经济的价值?如何平衡经济与保护之间的关系?从供给侧改革的角度来看,或许会有不同收获。

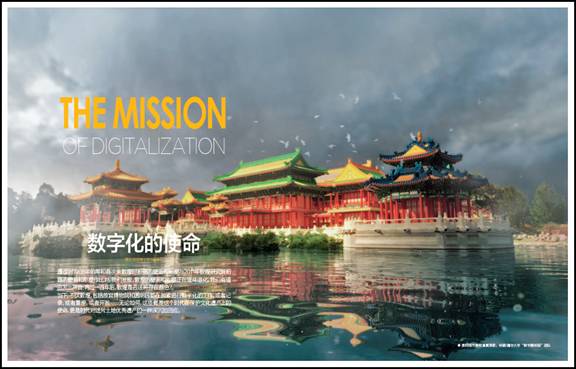

| 数字化的使命

通过对1908年伯希和首次来敦煌时拍摄的壁画和彩塑与2011年敦煌研究院拍摄的壁画和彩塑作比对,我们发现,敦煌的壁画和彩塑正在逐年退化,我们有理由发出声音:再过一百年后,敦煌是否还将存在颜色?当下,不仅敦煌,包括故宫博物院和圆明园都在加紧进行数字化的工作,或者记录,或者复原,或者开发……无论如何,这些都是这个时代在保护文化遗产上的使命,更是时代对这片土地优秀遗产的一种深沉的回应。

| 自驾 |

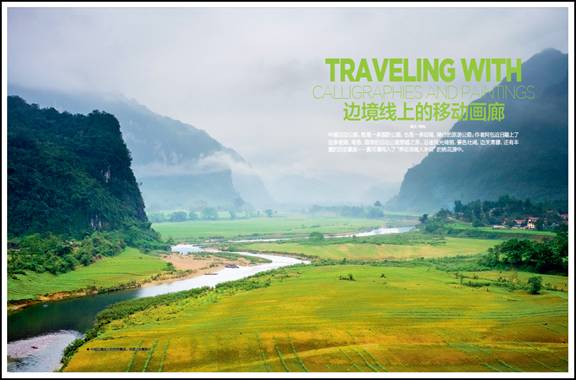

| 边境线上的移动画廊

中越沿边公路,既是一条国防公路,也是一条自驾、骑行的旅游公路。作者阿包近日踏上了这条坡陡、弯急、路窄的沿边公路穿越之旅。沿途风光绮丽,景色壮阔,边关肃穆,还有丰富的历史掌故……真可谓闯入了“养在深闺人未识”的桃花源中。

| 探险 |

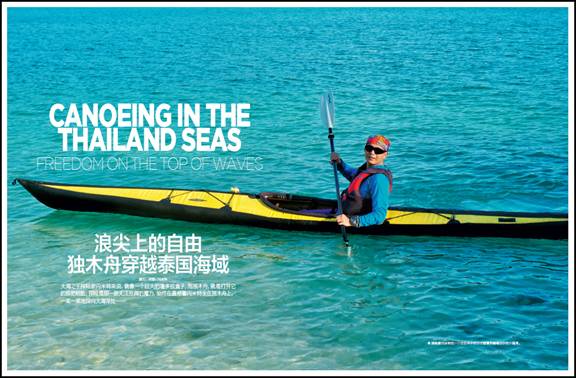

| 独木舟穿越泰国海域

大海之于探险家闪米特来说,就像一个巨大的潘多拉盒子,而独木舟,就是打开它的那把钥匙;探险是那一股无法抵御的魔力,始终在蛊惑着闪米特坐在独木舟上,一桨一桨地探向大海深处……

| 遗产视角 |

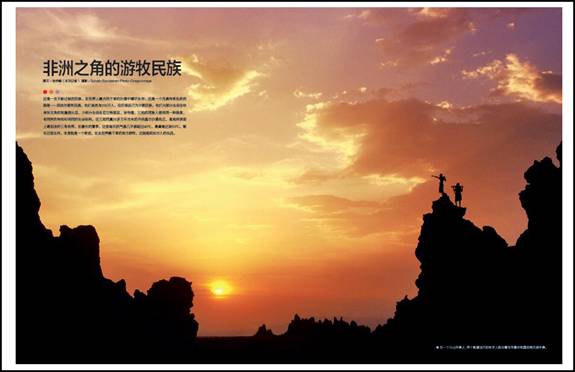

| 非洲之角的游牧民族

这是一支不断迁徙的民族,在世界上最炎热干旱的沙漠中竭尽生存;这是一个充满传奇色彩的部落——阿法尔游牧民族。他们虽然有300万人,但仍视自己为少数民族。他们大部分生活在非洲东北角的埃塞俄比亚,少部分生活在厄立特里亚、吉布提,三地的同族人使用同一种语言,有同样的传统和相同的社会结构。这三地同属15多万平方米的丹纳基尔沙漠地区,是地球表面上最低洼的三角地带。在漫长的夏季,这里每天的气温几乎都超过40℃,最高能达到60℃。能在这里生存,本身就是一个奇迹。在全世界最干旱的地方游牧,这就是阿法尔人的生活。

●●●

新媒体编辑 /苏曦禾(实习生)