40多年前,是《财富》(中文版)名誉总编高德思先生首次来华的日子。对于一个已学习了7年中文的美国人来说,这片神秘国土令他兴奋。此后,他定居香港,并旅行中国各地。

透过他的文字,我们得以透见一个别致视角的非凡年代。

1975年4月的某天清晨,我满怀兴奋之情,从香港的老九龙火车站登上了前往广州的列车。老九龙车站位于天星码头附近,当年的钟楼如今依然伫立在旁边。虽然从香港到广州坐火车只有80英里,但车程却需要整整一天。

学了七年的中文,终于能有机会去看看讲普通话的地方,我激动万分。尽管当时我只是一名总部在香港的贸易杂志的助理编辑,但凭借美国商会驻香港代表团成员的身份,我还是获得了出席广交会的邀请。

《财富》(中文版)名誉总编 高德思

那时邀请函并不容易得到,尤其对记者而言;签证也只发给接到邀请的人。在香港,邀请函是由外贸部驻香港的分支机构——华润公司颁发的。那时华润还在中环银行街的老中国银行大厦办公。一进银行大门,迎接客人的就是两张乒乓球台和头上高悬的马克思、恩格斯、列宁、斯大林画像。如今,这里已经改成了中国会餐厅。(译注:香港中国会餐厅位于港岛区中环银行街老中国银行大厦14楼,餐厅以精致的点心闻名,实行会员制,餐厅内有不少古董及文物)

从香港去广州需要在九龙车站搭乘早班火车,准时抵达罗湖,才能赶上下午前往广州的列车。当时还没有其他交通方式,飞机、渡轮和高速公路都还没有出现。从香港到北京最快捷的方式就是先坐火车到广州,住上一宿,再乘第二天的航班。

要填写的表格很多,办理入关和入境手续的速度也很慢,但换来的却是所有外宾都可以在这座低矮、空旷的火车站里享用一顿包括12道菜在内的中式豪华大餐。午餐过后,人们还有时间在摆满扶手椅的房间里休息一会儿。扶手椅很舒适,套着椅罩,下面还放着痰盂,墙上挂着一幅巨幅山水画《迎客松》,涂成淡蓝色的吊扇在天花板上徐徐地转着。

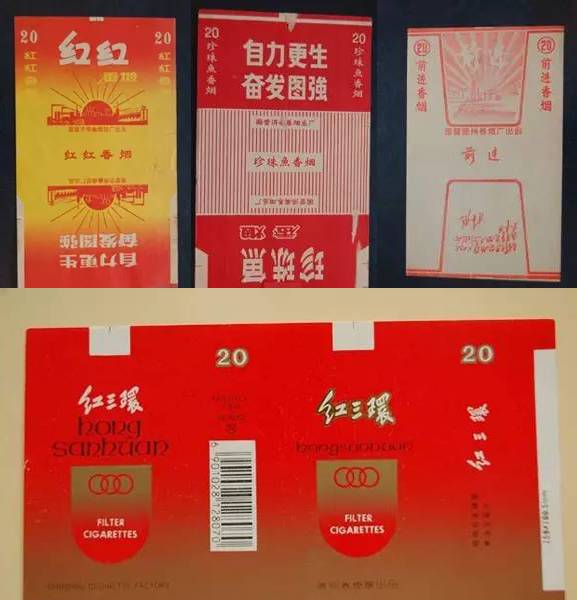

痰盂如今虽然早已绝迹,但在当时却是贵宾会议室的特有装饰。标准的痰盂通体为白色搪瓷,痰盂口饰有大红圈边,腰部及以下绘有蓝色的喜庆花卉。当时每个会议室必备的迎宾三件套就是:痰盂、带盖的茶杯和烟灰缸。国产香烟千篇一律都是大红包装,牌子有工农、红灯、丰收、团结、光荣、大生产、大跃进、英雄、红旗和劳动等名称。

那个时代的香烟商标 / Cigarette brands of the era

在广州火车站,我见到了迎接我们的接待方代表。当时,有理由并获得批准可以和外国人讲话的人只能介绍自己的姓氏。严格地讲,只能称呼他们为“同志”,比如李同志、王同志等。

中方那时还没有开始使用名片,表面上看是因为他们不愿意暴露过多的敏感信息,比如姓名、地址和电话号码。天气预报同样也要保密,因为它注定就是敏感情报,可能对敌对武装势力十分重要。

东方宾馆老翼楼的正门 / Main Door of the Old Wing, Dong Fang Hotel

所有外国人都必须在东方宾馆下榻。想要在酒店里找到朋友或者同事,必须到前台查阅软木牌上的告示——所有新来的客人都会把名片钉在那里,并写上房间号。客房里没有电话和空调。最好的房间是在东方宾馆老的翼楼里,那里更宽敞,床上还挂着帐篷似的蚊帐。

那个年代,电话在对华业务中没有用武之地。取而代之的是电传、电报和信函——而且收件人全都不是个人,以避免给中方接收人造成麻烦。私人电话是罕见的高档设备,电话簿也被列为国家机密。

中国当时的外贸总量微乎其微——1973年的进出口总额还不足110亿美元,大抵相当于2010年中国仅奢侈品一项的进口总量——这也反映出近40年来中国进出口质和量上的双重巨变。

1975年,中国所有的外经外贸决策均由北京屈指可数的高层下达,并通过12个国有垄断性进出口公司予以执行。外贸在很大程度上是外交政策的延续,并被视为“必要之恶”。

广交会展馆 / Canton Trade Fair Complex

广交会期间东方宾馆的客人来自全球各地,肤色各异。这些客商身穿五颜六色的本国服装,叽里呱啦地讲着外语,在宾馆餐厅和西村路广交会展馆之间往来穿梭。参展代表的多元化令人不禁想起《星球大战》中的银河酒吧,只是当年中国还不允许开设酒吧而已。

第一天下午抵达东方宾馆以后,我在一间专供外国人填表的房间里又填了一大堆表格,用掉的纸足以再毁掉一小片森林。填完以后都快到晚饭时间了。晚餐是定时供应的,菜单也是套餐。可以喝到清凉爽口的青岛啤酒,但可口可乐或咖啡就没有了。和只能排着队在城里的食品店凭票购买的普通中国人相比,外宾吃的像是皇帝皇后。

接下来就该早早上床休息了。因为晚餐之后,除了和同事坐着聊天、发发电传、打打乒乓球或台球之外,实在没有地方可去。东方宾馆新楼顶层的餐厅被改成了临时酒吧,供应当地饮品。常来的人把这里昵称为“紫鹦鹉”,幻想这里该有比医院式的绿墙壁、白灯光和纯棉台布更具魅惑的气氛。

于是,头天晚上我很早就上床休息,激动地期待着第二天的来临。在学习中文这么多年以后,我终于就要等到在中国的第一个整天了。

佩戴着粉红丝带的参会代表 / Trade Fair delegates wearing their pink ribbons

我要在这儿做些什么呢?

我的首次中国之旅起源于一个不太可能的时间和一个不太可能的理由:那是在上世纪六十年代的芝加哥郊区。

1966年夏天,美中两国还处于敌对和非对话关系之中。中国的文化大革命刚刚开始。在这种背景下,我那个夏天从就读的高中收到一张用IBM机器打印出的纸条,建议我在高二选修中文。

我并不知道我学习中文其实是顺应了当时短暂的潮流。我所在的高中是芝加哥地区赶上早期中文教育浪潮的三所高中之一。但几年以后,国防教育法资助计划到期,大多数学校停办了中文课。但我很幸运,在高中学习了三年中文以后,就进入普林斯顿大学学习东亚研究。

接下来,试想一下我在广州四月潮湿的清晨遭遇到的震撼与敬畏:早晨才六点,我就被东方宾馆新楼外大街上响彻云霄的高音喇叭吵醒了。新的一天居然就此开始。我从窗户望出去,看到身穿蓝色和灰色毛式制服的自行车手汇成了一条河。对他们来说,这种早餐广播早已是家常便饭。

让我感到些许欣慰的是,我可以听懂广播的大部分内容,证明我的中文学习并非徒劳无功。但另一方面,这句话传达的意思却让人不太高兴,尤其是考虑到它的播出方式、音量和腔调。

广州市区的典型交通场景 / Typical traffic in downtown Guangzhou

在一次美国商会代表与中国外贸高官举行的冗长而枯燥的会议上,美方代表滔滔不绝地罗列出一大串实际中的贸易问题。年轻的中国译员还算流利地将这段话译成了中文,但随着问题在下午的潮湿和闷热中不断地延续,这位译员疲态尽现。后来,中方官员说某件事可能“有关部门”会予以考虑。

性子急又爱使用商务俚语的美方代表就说:“那好吧,同志。可我希望有人真的会给这件事儿装上轮子。”

筋疲力尽的翻译误以为美国人又要开始谈汽车工业的事,引得中方官员发出忍耐的咕哝声。从那一刻起,我们的对话就偏离了轨道,朝着一系列毫无结论的外太空发展。双方都带着满肚子的疑惑离开了会场。

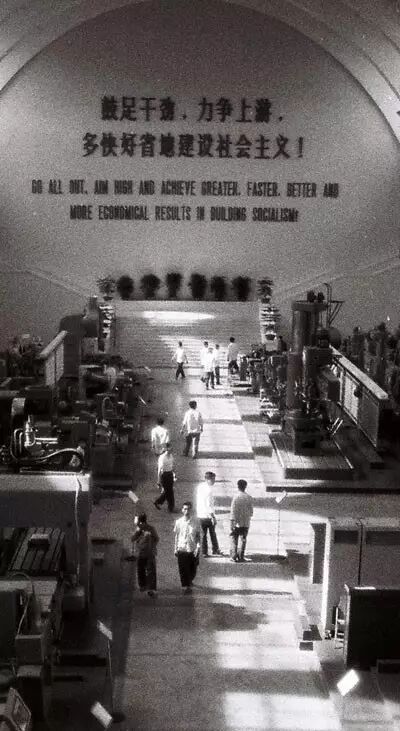

广交会主展厅 / Main exhibit hall of the Fair

首次从中国大陆返港以后,我在朋友和同事间引发了一波充满好奇的提问浪潮。毫无疑问,宇航员阿姆斯特朗在从月球返回后一定也面临过同样的遭遇。

我觉得自己非常幸运,可以亲身见证中国那个非凡的年代。从那以后,我一直定居在香港,并继续到中国各处旅行。这些早期的经历对我理解中国此后的巨大变迁颇有裨益。

作者:高德思 |《财富》(中文版)名誉总编