这两天,身边的同事朋友,人人都在谈房子。

同事A,为了买一套房,各种人肉房东,了解兴趣爱好,了解星座生肖,就怕哪句话说错,被房东坐地起价涨高20万忽然跳票。

朋友B,为了给孩子换学区房,简直跑断了腿。每到周末就看房子,还是赶不上涨价的速度,有一回,已经付好了意向金,结果现场忽然冲过来一个拎着民工袋的大妈,塑料袋里全是现钞,大妈说,愿意再多出30万。她说:“当时,想要杀了她的心都有。”

没买上房子的在抓狂,买到房子的也并不好过。闺蜜C已经有半年没有和我们一起吃饭了,为了还房贷,她每天带便当,菜里没有一滴油,不喝咖啡不喝茶,早上上厕所也要憋到单位再去。“买房子是为了改善生活,可是我现在还叫生活吗?”半夜,她打电话给我,大哭。

还有迅速买房的亲戚D,因为买得太快,他没有来得及仔细检查房子的质量和之前的善后。现在,他需要先去补交掉万把块的电费水费煤气费,还要面对房子墙壁漏水的问题。

做房奴有多苦?你知道,我知道,鲁迅先生也知道。

鲁迅刚到北京,住在山会邑馆,即绍兴会馆,“山会”指山阴县和会稽县,这两个县是清代绍兴府所在地。北京的会馆,大多是京官为了方便家乡读书人来京应试及候补官员暂住捐建的,租金少,居住环境可想而知。第一天住,“夜卧未半小时即见肥虫(臭虫)三四十,乃卧桌上以避之。”

这样的住宿条件不是长久之计,何况后来周作人来了,兄弟两人还打算接来绍兴的老母同住。

鲁迅开始考虑买房子的事情。当时北京的房子不算贵,根据1941年国民政府统计局编纂的《中国土地问题之统计分析》中,全国房价,上海第一,广州第二,天津第三,南京第四,北京第五。

民国北京的房价走向,和现在一样受区位影响,以当时市面上交易最多的普通瓦房为例,1933年,北京市政府评价委员会对全市和郊区地价进行评估,把西交民巷、 王府井大街、 正阳门大街和大栅栏划成特等土地,每亩地价2000块大洋。 当时一块大洋在北京城区的购买力大约相当于50块人民币,所以这一亩地不过十万元。

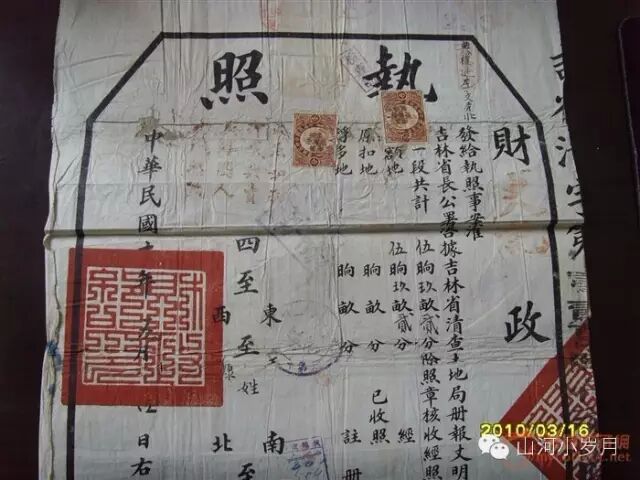

△民国地契

可供购买的房子类型也简单,那时候北京的楼房很少,多数是草房和铅皮房。高级一点的是四合院,更高级的是打通了的几套四合院。当时的国民政府也有指导价格,最高级的四合院当时定价为每间800大洋(折合人民币4万块),最低级的定价为90块大洋(折合人民币4500块),这都是包含地价的价格。对,那时候,买了房,地也是你的。

鲁迅第一次买房是在1919年五四运动之后,买的是北京新街口八道弯11号的一套住宅。首次置业,买的房子非常气派。前后两进,九间瓦房,院子很大,相当于半个篮球场。

西城内环四合院,要是到了现在,肯定天价了。鲁迅当时花了多少钱呢?成交价是3500块。

鲁迅当时的月薪是300块,算是高薪阶层。不过,1921年的国民政府调查显示,北京人均收入为15块大洋,年均收入为180块大洋,按照这个标准,一年薪水,买个两间瓦房的小院子不成问题。林语堂的《京华烟云》,女主角姚木兰父亲在北京西城买了一座王府,花园里的桃花一眼望不到边,跟《红楼梦》里的大观园一样漂亮,花了多少钱?十万块大洋,折合人民币500万。

不过,鲁迅的家中人口多,开销大,两次买房,几乎没有积蓄。鲁迅便和弟弟周作人合计,把绍兴老家的祖宅卖了,卖价1000块,鲁迅又去银行申请了为期三个月的短期贷款,贷了500块,房款才算凑齐。别看这小小的500块,鲁迅贷款的利息很高,三个月的短期贷款,利息是13%,贷500块,得还565块,相当于年利52%。

这还不算完,买完房子,还有一大笔税等着鲁迅哥俩来交。民国买房,房价便宜,税却不低。鲁迅买房的时节,需要缴3%的契税、8%的教育附加费、9%的教员经费、5%的解厅自治费,还有2%的参议会经费。

这套房子的买卖是委托“房牙”居中谈成的。所谓房牙,就是中介。根据邓云乡描述,当年买卖双方协商房价要当着主家的面,房牙的报价、还价都不开口,而在袖笼中“秘密”进行,名曰“捅袖口”。房牙把手伸到对方身穿大袍的袖笼中,卖方代理人以手指表示不同的数目,整数和零数先后示意。买家还价,用同样方式进行。一次谈不成,拉锯若干回,反反复复。

房牙不是白忙活,八道湾的房价3500元,佣金175元,比例为百分之五。签约时,照例由买家邀请参与此事的亲戚朋友吃饭,鲁迅于1919年8月19日晚在宣武门外广和居请客。当晚即交付一半房款1750元,并付清佣金175元。再加上酒菜钱,当天花掉将近2000元大洋,是一笔不小的开支。

当年房产交易由警署管理,鲁迅先后跑了好几次。买屋前,同卖主一起“赴警察总厅报告”;8月2日“往西直门内横桥巡警分驻所问屋事”;成交后,10月11日再赴该处验审契约;其间,为了装修旧房,又去警察厅报告修理房屋事,为了住进这所宅院,鲁迅没少往警察厅跑。

△鲁迅原配朱安在八道湾胡同的家里

因为是二手房,房子有房客住着。鲁迅买下后,房客须搬迁,收房又拖了一些时间。首付之后,第二次付400元,收房九间。直到11月4日,当着中人的面,向原房主付清最后一笔房款1350元,房产转让才最后完讫。

二手房不能马上入住,要适当地维修。譬如,请木工修理门窗,请水工通水道等等,零零碎碎又花掉了一笔,汇总在一起,为了买八道湾的宅子,鲁迅总共花去约4000大洋。

△周作人在八道湾胡同的家中

鲁迅是想在这房子里住一辈子的。在八道湾,他创作出了《阿Q正传》等经典作品。然而,第一次买房不到四年,鲁迅因为跟周作人发生矛盾,搬出了八道湾。先搬到砖塔胡同租民房暂时安身,同时又筹划着买第二套房子。

这回买的四合院比较小,位于北京阜成门里西三条胡同(也就是现在的鲁迅故居),只有一 进院子,六间瓦房,占地面积比头回买的那所四合院小了好几倍,还是多年不住人的二手房,屋顶都漏了,鲁迅又重新装修了一遍。不算装修费,这所四合院总共花了鲁迅800块大洋。这套房子,鲁迅还是借钱,借了朋友许寿裳400块大洋,借了另一个朋友齐宗颐400块大洋。

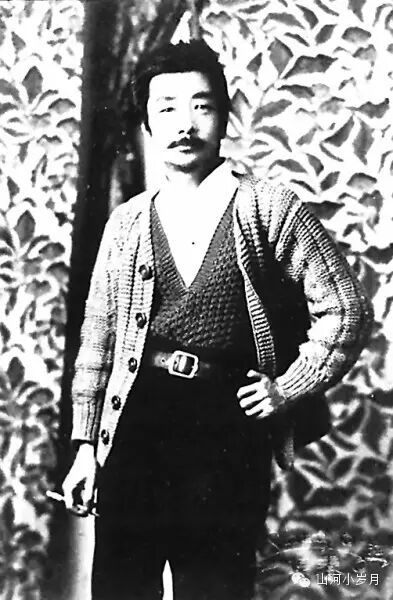

△鲁迅第二次买的房子

也许因为两次买房都严重影响了生活质量,鲁迅到上海后,再也没有买过房子。无论是北四川路194号(拉摩斯公寓)A3楼4室还是山阴路(施高塔路)大陆新村9号,都是租来的房子。

这当然也因为上海的房价太高。沈从文曾经说过,他写一部小说挣的钱,拿到北京能买一幢楼,可是在上海只能租公寓住。虽然鲁迅是著名作家,小说的版税达到20%,每月最多可以挣到600块大洋,是上海普通市民收入的十几倍,但他仍然买不起房。当时上海一所普通的石库门洋房就能叫价十万块大洋,相当于北京的一座王府。1927年,郑振铎去法国留学,惊奇地发现“巴黎的房租竟然比上海便宜”。

不仅自己不买房,他也劝说周围人不必买房,比如对于热衷做房奴的郁达夫,鲁迅便数次写信阻止。《鲁迅日记》1933年12月29日之日记,有“下午映霞及达夫来”之语。次日,鲁迅日记中又载有“午后为映霞书四幅一律云:‘钱王登遐仍如在,伍相随波不可寻。平楚日和憎健翮,小山香满蔽高岑。坟坛冷落将军岳,梅鹤凄凉处士林。何似举家游旷远,风沙浩荡足行吟。’”这首诗后来被编入《鲁迅文集》,题目是《阻郁达夫移家杭州》,可见鲁迅对于郁达夫迁居杭州一事,有许多不满。

但郁达夫不同意,他一直很想有一套自己的房子。

早在1932年,郁达夫就开始独自在杭州写稿憋着攒盖房子的钱。11月10日,他在客居的旅馆里给妻子王映霞写信,说“《弱女子》落得卖去,有一千二百元也可以了,最低不得比一千元少。这钱卖了,可以到杭州来买地皮或房子”。

《她是一个弱女子》的版权最终卖出了,这本小说的尺度很大,大量涉及同性恋和不伦之恋,虽然只有2万字,却卖到了1000块大洋的高价。折算下来,每千字近50块大洋的稿费,在当时行价仅在每千字7块大洋的出版界,也是个实实在在的天价了。(忍不住插一句,我也要写小黄文还房贷!!!)

郁达夫用所有的积蓄加上借款举债共计5000块,都拿来盖了房子。据说,因为实在拿不出更多的钱,郁达夫只好在场官弄庵堂旁的一块空地上盖了风雨茅庐。一般造房总要避开庵堂寺院,从风水学角度而言,这样的选址大致对宅主不利。

1933年4月,郁达夫从上海举家移居杭州大学路场官弄63号,他对这房子简直爱得不能再爱了:“新居在浙江图书馆侧面的一堆土山旁边,虽只东倒西斜的三间旧屋,但比起上海的一楼一底的弄堂洋房来,究竟宽敞得多了……原来我那新寓,是在军备局的北方,而三面的土山,系遥接着城墙……‘好得很!好得很!’我心里在想,‘前有图书,后有武库,文武之道,备于此矣!’”

郁达夫的妻子王映霞却觉得,这个房子风水不好,名字也不好。新居的名字叫“风雨茅庐”,是郁达夫起的名。

果然,郁达夫在“风雨茅庐”只住了三天,便又赶往福州。后来郁达夫和王映霞离异,两人都没有再在“风雨茅庐”中居住。

不听资深房奴鲁迅的劝告,这5000块大洋,果然就打水漂了吧!!