天气一暖,我就担心我藏在卧室里的那只“百宝箱”。

里面没有什么值钱的东西,嗯,有点类似,小型零食摊儿:从家里带来的云片糕、旅行时买的松子花生糖、网购的夏威夷果、台湾买回的猪肉脯、日本便利店里买来下酒的鱼干……来自世界各地的土产们每日被锁在小盒子里,不知道会不会吵架。

打开他们的时候,一瞬间,会有皇上翻牌子的赶脚。不信你试试。

这方法是和王国维学的。王国维爱吃甜食,专门打造一个朱红的大柜子,上面两层专放零食。他的儿子六十年后还记得,打开柜门,琳琅满目,如同是一家小型糖果店,从胶切糖、小桃片、云片糕、酥糖等苏式茶点,到红枣、蜜枣、茯苓饼、核桃、松子等,应有尽有。据说,他的夫人每个月从清华园进城采购日用品,必须把他的柜子补满,这样才能安心写作。

我少年开始,一直崇拜王国维的学问,读他的《人间词话》,字字珠玑,处处都受教;他填的词,诵了简直要落泪,比如这阙写给亡妻的《苏幕遮》:

倦凭栏,低拥髻,丰颊修眉,犹是年时意。昨夜西窗残梦里,一霎幽欢,不似人间世。恨来迟,防醒易,梦里惊疑,何况醒时际。凉月满窗人不寐,香印成灰,总作回肠字!

胡适曾说,读了王国维的词,起先以为他是个风流才子,后来见了他才知道不是那么回事。王国维的词,是发自肺腑的哀歌,是沉郁哀痛的,一如他的人生。

王国维在清华教书时,满口海宁腔。梁启超特别佩服他,学生有疑难,他经常说:“可问王先生。”遇到学生求教,他不知道的,便说一句:“阿拉勿晓得格”。这种老老实实的态度,实在是一种自信。

他读了那么多圣贤书,却不知道一句俗话:“不痴不聋,不做家翁。”

这句话出自唐朝,唐代宗把女儿升平公主嫁给功臣郭子仪的儿子郭暧,小两口吵架,郭暧说了几句气话,升平公主就回家告状。郭子仪带郭暧向唐代宗请罪,唐代宗笑着答道:“不痴不聋,不做家翁,下一辈吵架何必计较?”

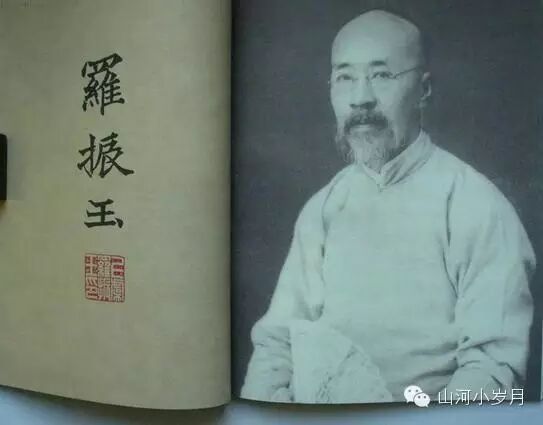

可惜,王国维和罗振玉都不懂这个道理。

他们是浙江同乡,是儿女亲家。罗振玉对王国维来说,是老师,是挚友,是知己。

1896年,罗振玉到《时务报》馆给汪康年拜年,进门以后没看见人,一直走到楼上,见一小房间里有个人,桌上放一包花生米,摊着一本书自斟自酌,不觉有点奇怪。进房一看,其人读的是《文选·两都赋》,斟的是绍兴酒。原来是王国维。

王国维当时是《时务报》的校对员,罗振玉与他对坐攀谈,觉得此人才华和学养都不平凡,遂劝他入东文学社,愿助一臂之力。王说:“奈生计何!”罗乃问明每月工资30元,遂说:“你去读书可也,我在《农学报》馆给你挂个名,闲时写写文章即可,月薪40元,则家用及本人生活都可以维持了。”王遂入东文学社学习。

是年王国维22岁。

这个难得的机会,王国维永远不忘。他曾经写诗,以“匠石”隐喻罗振玉:“匠石忽顾视,谓与凡材殊。”

王国维由西方哲学转向国学,是罗振玉的鼓励,王国维留学日本,是罗振玉的资助;王国维到南通师范讲学,是罗振玉的推荐;王国维入清廷做官,是罗振玉的引荐……可以说,王国维一生的绝大多数重要活动,都和罗振玉密切相关。(更多细节,可见京都最人气的咖啡馆,居然是王国维的家!)

△罗振玉和王国维

罗振玉对王国维是真好,他最疼爱小女儿罗孝纯,把爱女许配给王国维的长子潜明,是罗振玉一手促成的。

嫁给19岁的王潜明时,罗孝纯16岁。这是一桩郎才女貌很般配的婚姻,小两口婚后十分幸福和睦。王国维和罗振玉都对他们关爱备至,婚后,罗振玉安排他们住在自己家里。

王潜明是个不愿依赖父辈的年轻人,他觉得,又不是入赘,应该自立门户。1920年,他刚刚从上海工部局所办育才公学肄业,并由校方介绍,入天津海关。刚刚工作,一无积蓄,二无生活经验,罗振玉的安排,自然是好意。王国维也给儿子写信说:你刚入海关,工薪有限,还是住在岳父家中,既可节省开支,又彼此有所照应,要他听从罗氏劝告。王潜明还是执意迁出罗宅,搬入公寓,过起了独立的小家庭生活。

独立居住,两个人的生活起初是甜蜜的。但很快,遇到了问题。罗孝纯并不擅长家庭事务,而且有很严重的洁癖——下人给暖水瓶灌水,她要求人家侧脸,不许面对暖瓶呼气;一前一后一担子挑回来的水,她只喝前面那桶,挑在身后那桶她不喝。如厕前,她会把手洗得干干净净,拽门把手时都用手绢垫着,怕脏了手。据她的老家侄子罗允康回忆,她和潜明所生的一对儿女,因为“三姑奶奶有‘洁癖’,她那两个女儿就是让她给‘洗死’了!”据说,当母亲的为让孩子干净,不管天热天冷,非得给女婴洗澡,本已着凉感冒,却仍洗澡不断,结果两个孩子都染风寒夭折。

△最后一排右起第四是罗孝纯

1925年5月底,王潜明奉调上海海关。翌年9月26日,因为感染伤寒症不治,在上海病逝,年仅27岁。

王国维最看重长子,听闻噩耗,打击可想而知。他没有想到的是,打击才刚刚开始,之后的事情,让他和罗振玉“半生恩义绝”。

做了遗孀的孝纯,那年不过24岁。据说,王潜明的伤寒,一开始没有那么严重。罗孝纯也没有在意。后来入院治疗,罗孝纯不愿接受医生的建议,耽误了医治时间。罗振玉和王国维到上海办理丧事,两家人见面,居然发生了矛盾。

王国维的夫人潘夫人对媳妇的行为颇为不满。罗孝纯并不在乎,时常当面顶撞婆婆。这样的问题在任何家庭都是常见。王国维久居书斋,待人接物,向来以真诚为本,并无城府。在儿子的后事上,他对媳妇颇多容忍,媳妇和婆婆的矛盾激化,他也没有公开袒护妻子。只是有一件事,王国维实在不能忍。

罗振玉居然把女儿直接带回娘家了,而且,并不打算让女儿回到王家。

王国维的女儿王东明女士回忆当时情景,说:父亲最爱大哥,大哥病逝,给父亲很深的打击,已是郁郁难欢,而罗振玉先生又不声不响地偷偷把大嫂带回娘家,父亲怒道:“难道我连媳妇都养不起?”

△王国维

还有一件小事。在上海处理后事时,罗振玉曾经指责女儿在潜明的医疗问题上“偏执”,王国维写信给罗振玉时,也提到这件事,说媳妇“无理”,还让罗“喻以正理”。罗振玉炸裂了,我的女儿我骂得,你做公公的就骂不得!

这两个几十年的好友,开始了笔战。三天一信,六天一往返,由龃龉而交绝,历时20天。从书信行文口吻看,王国维始终珍惜旧谊,而罗氏则咄咄逼人,直至最后一信,说自己发断交信“殊非我心所欲”,似乎透出了些许悔意,但仍指责王国维“来书严峻”。

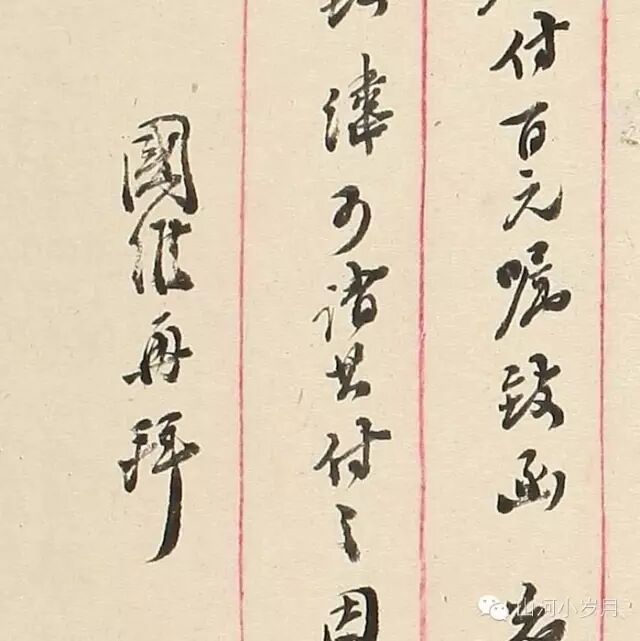

△王国维写给罗振玉的信件

罗振玉的侄子罗守巽晚年说:罗振玉认为,王国维来信中自称“我辈皆老”,又十讲罗“蔑视他人人格”,罗振玉认为这是批评他父女俩有悖“圣人之教”。

罗振玉的长孙罗继祖的说法是,姑母(即罗孝纯)婚后与潜明继母潘氏夫人关系处得不好,中间又受到仆妇们的挑拨,以致婆媳“感情冷淡”。潜明病亡,王国维夫妇到上海主丧;罗氏“痛女心切”,也赴沪探视,两亲家因而发生争执,事情越闹越僵。他这样追述罗、王争执经过:潘夫人处置善后偶尔失当,姑母泣诉于祖父,祖父迁怒于王先生,怪他偏听妇言,一怒而携姑母大归。……三十年夙交感情突然破裂,原因是祖父脾气褊急,平日治家事事独断,而王先生性格却相反,平日理头治学,几于不过问家政,一切委之阃内。

这当然是一面之词,我看了那些信,表面看去,其实是为了王潜明生前留下的一些遗款和家具而已。

在很长一段时间里,后人说起罗振玉和王国维的这段往事,都传闻说,因为罗振玉要女儿在家守寡,王国维付给两千块赡养费。王付不出,于是自尽。溥仪的说法是,绍英托王国维替溥仪卖一些字画,罗振玉表示可以代办,然而卖成之后,不肯把钱给王,只说是抵债之用。王国维无法,自尽。

在王国维和罗振玉的信件公开之后,我们终于知道,这都是不实传闻,因为——

他们吵架的重点,是王国维要把儿子的遗产送给儿媳妇,罗振玉却代表女儿说,我们不要,就是不要!!!!

罗振玉带着爱女孝纯先行回到天津之后,王国维仍旧认为,长媳未来肯定是要回到北京和他们一起生活的。于是,他办了两件事:由于潜明无后,决定将次子高明的长子庆端过继。其次是恤寡。办理潜明的海关恤金等遗款,委托在沪的老友金颂清,通过银行将款全数汇至天津罗家。

1926年10月24日,王国维写信给罗振玉,言辞恳切地说:“维以不德,天降鞠凶,遂有上月之变。于维为冢子,于公为爱婿,哀死宁生。父母之心,彼此所同。不图中间乃生误会,然此误会久之自释,故维初十日晚过津,亦遂不复相诣,留为异地相见之地,言之惘惘。”

他在信里,对儿子的遗款做了如下安排:

“初八日在沪,曾托颂清兄以亡儿遗款汇公处,求公代为令嫒经理。今得其来函,已将银数改作洋银二千四百二十三元汇津,目下当可收到。而令嫒前交来收用之款共五百七十七元(镯兑款二百零六元五角,海关款二百二十六元五角,又薪水一个月一百四十三),今由京大陆银行汇上。此款五百七十七元与前沪款共得洋三千元正,请公为之全权处置,因维于此等事向不熟悉,且京师亦非善地,须置之较妥之地,亡男在地下当感激也。”

王国维随后又派男仆冯友专程前往天津,将从上海运回的潜明夫妇的家具送至罗宅。

然而,仆人从天津返回时,带来了罗振玉的拒款信。罗振玉以女儿的名义,把钱退回,并且表示,女儿要在家守寡,不回北京。10月25日,王国维又写了一封信:

“令嫒声明不用一钱,此实无理,试问亡男之款不归令嫒,又当谁归?仍请公以正理谕之。我辈皆老,而令嫒来日方长,正须储此款以作预备,此即海关发此款之本意,此中外古今人心所同,恐质之路人无不以此为然也。京款送到后,请并沪款一并存放,将原折交与或暂代为收存,此事即此已了,并无首尾可言。”

罗振玉仍不领情,再次将钱退回,而且还寄来了绝交信,信里,他再次强调女儿“完全立于无过之地”,这显然是护犊子了。王国维觉得自己受到了很大的侮辱,女儿王贞明看见父亲从书房抱出了一叠信件,撕了再点火焚烧。王贞明走近去看,见信纸上款写着:“观堂亲家有道……”

△罗振玉

10月31日,他又一次写信给罗振玉,说:

“亡儿遗款自当以令嫒之名存放。否则,照旧时钱庄存款之例,用‘王在记’亦无不可。此款在道理、法律,当然是令嫒之物,不容有他种议论。亡儿与令嫒结婚已逾八年,其间恩义未尝不笃,即令不满于舅姑,当无不满于其所天之理,何以于其遗款如此之拒绝?若云退让,则正让所不当让。以当受者而不受,又何以处不当受者?是蔑视他人人格也。蔑视他人人格,于自己人格亦复有损。总之,此事于情理皆说不去,求公再以大义谕之。此款即请公以令嫒名存放,并将存据交令媛。如一时不易理谕,则暂请代其保存。”

直到此时,罗振玉才收下此款,回信说:“拟以二千元贮蓄为嗣子来日长大婚学费,馀千元别有处置之方法,以心安理得为归,不负公所托也。”

这两个人的吵架至此结束,但心结一直未能打开。

半年以后,王国维投湖。

△王国维纪念碑

罗振玉先为王国维组织公祭,又到北京处理王国维的后事。他带着溥仪的“谕旨”,从清室驻北京办事处领得赏银两千圆,全数交给了王国维夫人,自己另外送上一份在亲友中间数额最高的葬礼银一千元。他还主持了王国维遗著的校理和编辑出版工作,出版了《海宁王忠悫公遗书》。

晚年,罗振玉追忆往事,对孙儿辈说:静安以一死报知己,我负静安,静安不负我。