《牯岭街少年杀人事件》

用四个钟头来看一场谋杀。

如果仅仅是一宗谋杀案,这样的故事并不陌生,在每个都市报的某个角落里的一条豆腐块新闻常有露出。如果放在 10 年前都市报火红时期,或者可以成为一条案件特稿,写一下少年的迷茫和冲动。

但这部电影恰恰用了这个最平淡无奇的名字藏起了它的雄心,杀人只是影片的一个情节,电影多方面描述了国民政府迁台后,大陆人来到台湾后整个阶层的变化。一方面他们因为成为难民而被台湾接纳,但另一方面他们不得不讨厌和嘲弄这个避难所,因为唯有此,他们心中真正的家园才不会覆灭。

在这种复杂的情绪下,来到台湾的孩子们更加没有归属感。不仅仅是对动荡的世界,对家庭如是,对所属的帮派也如此。

电影的开篇就是描述这种没有归属感的生活,父母都是公务人员,尽管母亲因为逃离大陆的时候把文凭丢掉了,不得不成为临时聘用的老师。但父亲还是响当当的公务员,家里面五个孩子,三女两男。大姐品学皆优准备出国,二姐成了基督徒,二哥不怎么吭气,成绩一般,但台球玩的好,小妹天天为没有合适的裙子而发愁,主人公小四刚刚中考落榜,不得不进入了建中的夜间部。

电影很快就进入了主题,少年的迷茫,暴力和无耻。这些少年是谁的疤?导演杨德昌努力把这个揭开,是台湾社会无法愈合的伤口。

从上海逃到台湾,本来郎才女貌的小四父母如今倾家荡产,尽管外出时母亲还是会穿上精美的旗袍,戴上老师送的表,但回到家,儿子睡在橱柜里,厨房的刀具随意放在水池上,一切都是临时的,大家都没有做长久的打算。

来台的成年人同样如此,门口卖馒头包子的被称为班长,可见是一个军旅出身,每天晚上固定骑着自行车卖馒头包子,别人嘲笑他,卖这些东西能买房子娶媳妇吗?他何尝想在此买房子娶媳妇呢,无非苟活于乱世,等待回家。

有了恒产的商店店主又怎样,整天酩酊大醉,一切都看不顺眼。

身为知识分子的小四的父母呢,他们朋友汪先生劝小四的父亲“趁现在给自己做点长久的打算,读书的那一套,老早就该丢掉。”

没错,汪先生是像扎根在土地里的爬山虎,遇树爬树,遮天蔽日,他们既不是洞彻真相,也不是随波逐流,他们只是相信政权会变,家乡会变,但生活这点苟且是不会变的。

而恰恰相信国民政府的难民,无法适应这种生活。当权者给他们的所有承诺他们像信念一样记在心上,他们一方面不断在给自己灌输要反攻大陆,要回到家乡。另一方面也必须这样传递给自己的孩子,以此安慰自己不是个口是心非的人。

但事实上,在眼前,他们什么都靠不上,一切都毫无安全感。

小四的父亲被国家秘密部门带走训话,莫名的走,莫名的放。回到家,妻子讲出了自己的猜测,会不会是朋友的告密,他生气了,骂走了妻子。

但随后他后悔追了出去,和妻子在屋前相拥而泣。

电影的高明之处就是并没有说出妻子的猜测是真是假,在那个压抑的时代,人人自危,一个知识分子的痛苦并不是被人出卖,而是心中已经无法相信任何人,任何信念、任何值得相信的东西。

这种模糊和怀疑在父亲这个角色上反差让人感到巨大的恐惧,影片开始,小四被学校教导处惩罚,父亲义正词严为他辩护“如果一个人要为他没犯过的错,去道歉,去讨好的话,那还有什么事情做不出来”;而在影片结果,经历过秘密警察审讯的父亲,萎靡不振,对着一个官僚气十足的老师低声下气。

前后两幕充满了讽刺。

正如父亲曾经教导小四的话“你的未来,可以由你自己的努力去决定的。”最终,这种灌输给小四的改变世界的念头,造成了他不能接受女朋友的结果,酿成命案。

导演通过一个少年杀人事件故意掩盖了电影想表达的真正主题——剧中的一个个少年,他们杀人、他们被杀,他们是谁的疤?

少年来到这个世界,完全陌生。给他希望或给他敷衍,对人们来说看来是举手之劳,但这不起眼的举手之劳并非自我意志,在时代糊里糊涂的大潮中,少年如泥牛入海。在潮头的舵手,在头等舱里的船员,在岸边的家人,都以为自己掌握着命运。

人想逆流而上,潮似惊涛拍浪,相信是痛,怀疑是苦,黔驴技穷就只有自欺再欺人。

你要不愿意,你就得朝着自己的最爱,刺上一刀,亲手结果。

很多年后贾樟柯回忆,当年他在参加戛纳电影节的时候,曾在酒店门前碰见过杨德昌导演,他像个小粉丝一样踌躇着要不要上前打个招呼。一愣神的功夫,杨德昌钻进了出租车内走了,而后他再也没有机会见到杨德昌。几年后,杨德昌因病去世,那个在酒店门口的踌躇成了贾樟柯终身难忘的一个瞬间。

贾樟柯和杨德昌有很多相像之处,都是选择一些小人物的故事来表达对社会的某种态度。

人物在他的镜头下,是谁?为什么会发生剧情?并不重要,就像杨德昌谈自己的作品“重要的是当时的大环境,我的出发点是那个时代,可能今天很多人都宁愿忘掉,但那个时代却对我们这一辈人的人生有过决定性作用”。

电影《天注定》中,贾樟柯描绘的底层暴力。

电影《牯岭街少年杀人事件》相似的一幕。

因为这种情结的存在,这两位导演都有一个明显的标签——看似生活化丝丝入扣的场景中,会突然冒出来导演的画外音,某种说教般的条文。

贾樟柯的作品《任逍遥》里,小混混和歌女在床上躺着,谈论起庄子的《逍遥游》,“它的意思就是你想干嘛就干嘛?”,于是,前途无望的小混混拿着假炸药去抢劫银行。

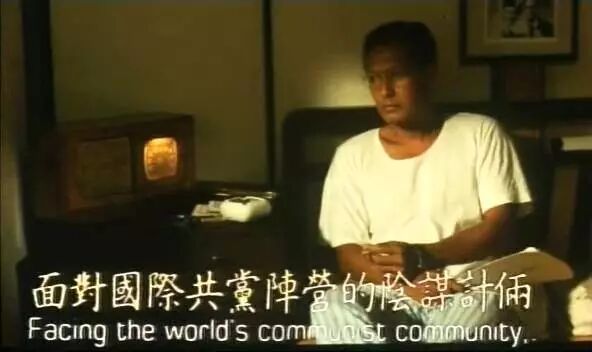

杨德昌作品《牯岭街少年杀人事件》中,也有这样的画外音,一直在外逃亡的小公园帮派的头头哈尼回来了,却是一张清秀的让人不忍联想的脸。

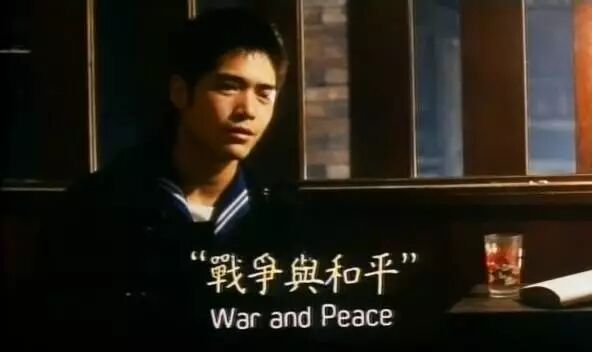

他坐在床上,和好学生小四谈人生“我在台南,无聊得要命,每天可以看几本武侠小说,后来我叫他们去帮我租最厚的小说来看。其实以前的人,跟我们现在出来混的人真的很像,有一个老包,大家都以为他吃错药,我记得,好像全程的人都跷头了,而且到处被放火,他一个人要去堵拿破仑,后来还是被条子抓到了……《战争与和平》,其他的武侠书名都不记得了,我只记得这一本……”

把电影看是一部戏,此情此景无疑是要出戏的,但如果说青春题材电影注定是要表现幻灭和残酷的,那么这一幕又是浪漫和让人入味的,就像在吃重庆火锅时突然来了一大块生鱼片,不着味着相,像你在夏夜的森林里抓虫子,既有蚊虫的又吵又痒,又被下一秒的新发现而不再纠结。

六个少年的死亡

这部诞生于 25 年前的电影,像一个早熟的儿童,它不屑于同类型青春电影中那流露于皮毛的杀人事件,又对这样的故事有着赤子般的认真。

这样的认真,表现在他描述的一个又一个少年身上,杨德昌是犀利且悲观的,他用冷静的劲头讲述了一个在他看来毫无希望的真相——少年之死。

片子表面讲的是三个少年的死亡。

小明之死

小明是周旋在多个男朋友之间的女孩,她只是希望得到一种保护。体弱多病的妈妈早早就告诉她“你要赶紧长大,来照顾这个家”,而她也明白,所有男人帮助她、照顾她的原因,就是想成为“保护她”的那个人。

直到她遇到小四。这个在演奏的乐队前,大声向她告白,对她说“不要怕,勇敢起来”的男孩。好学生小四有一个正直的父亲,父亲教导他“要坚信靠自己的努力,可以改变自己的人生。”

父亲的话却成了小四的救命稻草,在看到自己无望保护小明,而小明也从来没有希望过自己保护时,小四和父亲一样,把自己的无能发泄在了最亲爱的人身上,父亲是痛打哥哥“不要脸,没出息”,他是拿着本来是要保护小明的刀,哭着说“你没出息,不要脸”,而杀死了小明。

哈尼之死

哈尼在片中如超级英雄般的存在,他被导演赋予了众多浪漫气质,在那个奏国歌全场肃立的剧场里,他瘸着一条腿,披着海军服,像驾着七彩祥云的至尊宝,姗姗来迟。

女朋友小明早已对他盖棺定论“其实他是最老实的人,就是天天不服气,看别人不顺眼。横冲直撞的。我总是和他讲,这个世界,是不会被你改变的。”

哈尼死于另一个黑帮老大山东的偷袭。他问山东,“我只怕两种人,一种是不怕死的,一种是不要脸的,你是哪种啊,我看你不是不怕死的!”话音未落,他被推入了滚滚车轮下。

导演既赞扬了这种浪漫的英雄主义,又对这种英雄主义在现实中不堪一击报以最残酷的表达,哈尼临死前问山东的话,何尝不是杨德昌在问在座的每一个观众和他自己,他肯定不是不要脸的那个,但他是不要命的那个吗?

山东之死

山东之死那一幕是让人窒息的拍摄。停电后的台球厅里,戴着斗笠穿着雨衣的台客角斗来找山东寻仇,片中贯穿的重要道具手电筒成了唯一的见证者,而遇害者连凶手的脸都没有看到。

山东躺在了血泊中,这个从大陆逃难到台湾这个小岛的遗民,身无片土,临死前只有像个孩子一样呼喊着自己女朋友的名字,他们既没有父母也没有家,既不上学也没有工作,他死在黑暗之中。

《牯岭街少年杀人事件》一般的版本为删节版,只有 3 小时 5 分钟,而它的完整版是 4 个小时,借这次美国蓝光 CC 修复版才重见天日。

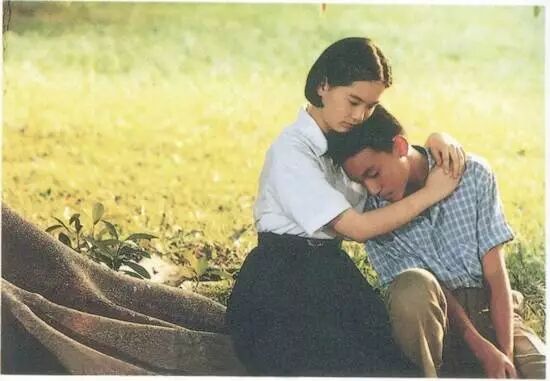

只有看完整版,才在窒息般的残酷青春中懂得杨德昌的一丝怜悯。那风吹稻浪中,小四和小明在枪声不断的靶场走着;那夜色朦胧下,轰隆隆的战车隔着两个少年的情话,这即将到来的是少年和少年之间的杀戮。

村上春树说“死并非是生的对立面,而是作为生的一部分永存。”

他真正为之泣泪的何止是那三个表面死去的少年。

滑头之死

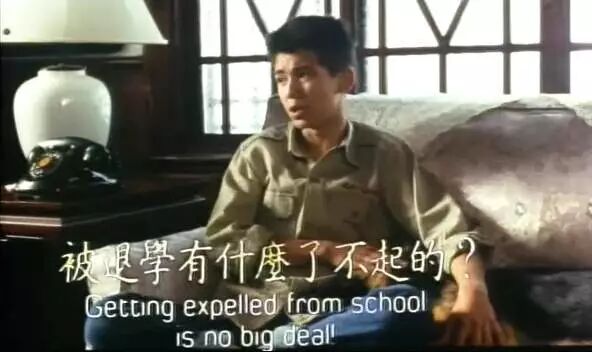

这个在电影前半段顽劣少年,在侥幸逃脱了雨夜寻仇事件后,竟然脱胎换骨,拿起书本要考幼师。

那个胆小又嚣张的滑头死了,变成了一个宽容厚道的有为青年,这个世界变化太快了,而此刻的小四恰恰相反,正在放弃准备升学的努力,而是要去寻仇,小四给滑头的那个巴掌同样是给自己。

小马之死

这个片中马司令的儿子,只有唯一的一个朋友是小四,在学校,他保护小四不受欺负,带他到家里玩,甚至因为和他关系好,就把父亲的宝贝录音机转送给小四的朋友。

成人世界的张牙舞爪他早已习惯,唯一保留少年之气的是他有一个少年的朋友,他们分享着秘密,他成了小明最后一个男朋友“女人嘛,给她好吃的,好穿的,然后鬼混一下子,不就是这么回事吗?”

他没想到小四会因为这和他反目,因为就在此之前,他刚刚把自己刚亲热完的女朋友送给小四“分享”,在他眼里,“哥们儿”是最大的。

换一个角度看,小马或许是片中最大的恶棍,他不需要帮派的保护,因为他本身就是最大帮派的一份子,他也不需要爱情,因为他早明白,权力会带来一切东西。

他明知道小四和他斗是没有胜算的,“他老头儿”是有实力的人,他可以肆无忌惮对校园黑帮说“我人在哪里,我就混哪里”,但他同样失去了少年的最后一点纪念品——他的友情。

父亲之死

那个真实的父亲回家了,但那个精神上的父亲暴尸街头。

小四的父亲张国柱在片子开篇是一个随着国民党大军逃难到台湾的知识分子,在政府里做一个公务员。从住在牯岭街,日本老房子来看,他的官阶应该也不是普通职员。但他身上还保留着某种被妻子称为书呆子气的东西。

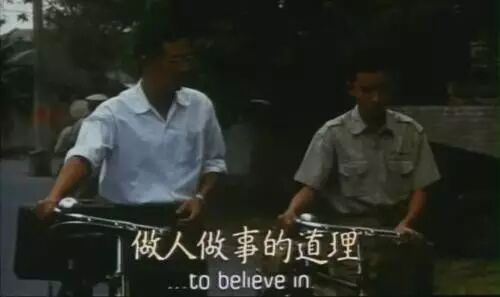

他会和儿子一起开妻子的玩笑,他会和儿子一起推着自行车,说“读了这么多书,就是要在其中找出一个以后做人做事的道理,如果到头来,还不能很勇敢地相信它的话,那做人还有什么意思?”“你的未来,是可以由你自己的努力来决定的。”

他是片中被杀死的另一个少年,他被深夜带走,没有理由,没有证据,在一个空旷的屋子里写不存在的认罪书,直到他跪地求饶,空无一人的房间里传来一句话“你可以走了。”

他再次和儿子推着自行车行走在路上,而当儿子天真地向他承诺“我的未来,是可以通过我自己的努力来决定的”时,曾经发明这句话的人却抬不起头来,他不敢应承甚至是附和,他只有沉默。

那个真实的父亲回家了,而那个精神上的父亲如同在教导处里那个灯泡一样,被小四一棍打碎。

片中,唯一活着而没变的少年似乎是小猫王,他还是那么喜欢音乐,他收到了猫王的回信,但他早早就不是少年。“给我个面子”是他的口头禅,电影用狱卒的脏话结束了这段少年的故事。

写下《麦田的守望者》的美国作家塞林格说“长大是必经的溃烂”。这种溃烂的结果是它长了疤,然后疤又褪掉,时光让那新生的颜色逐渐变色,和之前融为一体,直到除了你自己,别人都以为什么都没发生。

一个电影导演在影片中表达的所有愤怒,都是怜悯。在他的电影里,那么有分寸、递进式的表达愤怒,无论是剧中人的,还是他自己的,在我看来,都是对人的怜悯。人类终究在追求完美这件事上会越走越远,能永恒的是“空悲切”。

每一个人心中,都曾经有过一个少年,但他死了。

死因不明,没人去追求凶手,尸体也被草草掩埋,挫骨扬灰。

他或许死在青春的激荡中;或许死在车来车往的上下班路上;死在床单上;死在谈笑风生;死在每个月计算的银行卡数字里;死在推杯换盏一醉方休的酒杯中。

青春或许就是一个幌子,在少年经过的时候,得意的扬着“三碗不过岗”的酒幌来挑衅,前方有虎,后方是赌,你若不服,来来来,满上这三碗。

因为少年必然是倔强,必然是愤怒,必然是宁死不屈。

等你十八碗意犹未尽,踉踉跄跄走上山岗,月黑风高,回望那个幌子,字迹变了模样,上面原来是四个大字——“去他妈的”。

这一夜的虎山行,暴力成了最后的浪漫。