大概两周前,一个两年前从广州去了北京的朋友告诉我,他要离开北京了。他是一个看上去总是对生活充满兴头,并且走路带风的奇男子。

他说他打算回到老家的省会城市定居。在微信里他告诉我:回F城就可以买个房子,然后把客厅整成大书房。在帝都只能做梦。

当年为了方便去帝都做梦,他把十几箱书都寄放在了广州郊区朋友的空房子里。 然后在他宣告要从北京滚蛋之后,另一个朋友从北京来广州出差。坐在四月中旬广州街边的一条长椅上,我们打了会瞌睡。身边有一棵已经抽出碧绿枝叶的巨大榕树。她说,两年以后,还是想携带家属回广州来生活。 我几乎以为他们都是机构请的托儿。因为不久后,“新世相”又在全网发起了第二轮“逃离北上广”的活动。 毫无疑问,正如伦敦、巴黎、纽约都曾经在某个时段成为当时的“时代都市”一样,北京在上世纪八九十年代之后,又再次成为了这个时代的“IT城市”。而“逃离”,当仁不让地成为这个时代的第一动词。

就连一向匍匐于青春肉体和娱乐至上价值观之下的芒果台都开始制作《向往的生活》这样归田园居的综艺。尽管这节目形态也是从韩国抄来的。 “逃离”已经成为不落幕的时代剧集。套用《欲望城市》里Samantha对人们离开纽约的那一句疑问:人们离开北京去哪儿? “去真实世界。”

2 离开雾霾和沙尘暴,离开动辄以行政命令开拆的胡同和三里屯,离开越来越大也越来越齐整的北京,逃离的人们,部分去了大理,那是当代中国生活中,关于归隐和避世的一个热闹隐喻。

但好景不长,今年以来,包括客栈在内的大理服务行业进入史上最严峻和最不明朗的整顿调控期。

曾经高歌猛进的当代“世外桃源”般的存在,在人和资本的汹涌注入和冲刷之下,猛地被行政力量踩了刹车,所有人都慌了。

几乎同时受到冲击和控制的三里屯脏街,五道营胡同小店,以及大理洱海边密密麻麻的停业客栈,给予留在北京和已经逃离北京的人们以难以摆脱的阴影。 “逃离”和“成功”是最近几年盘旋在北京上空的两个关键词,它们对城中人的影响和雾霾一样顽固。它们几乎也约等于我们这个烦嚣时代的两大主题。 而最可怕的是,近来似乎连“逃离”和“退隐”也成为“成功”的子集而存在——“逃离”时的姿态够不够好看,携带的资本是否丰厚,离别感言是否动人,能否撑起一条类似“他/她离开北京/上海/广州年薪XX万的工作,回归田园养猪,只为找寻内心宁静”的公众号文章,以为之前的生活留下柔光的写真,为之后的生计留下文艺的伏笔。

3 我们热衷一切“新闻”的反转和打脸,我们也在日复一日毁掉一批又一批词语。在“诗人”、“文青”、“创业”、“民谣”、“非虚构”之后,“逃离”和与之紧密相连的词语,比如“归隐”、“归田园居”也已经走在被毁坏的路上。 于是在想起“归田园居,田园将芜胡不归,既自以心为形役,奚惆怅而独悲”的句子时,我们很难不想起跟陶渊明一样与“退后”“转身”“归隐”紧密联系,并共同给这种生活方式和人生选择以初命名的另一个人:梭罗。

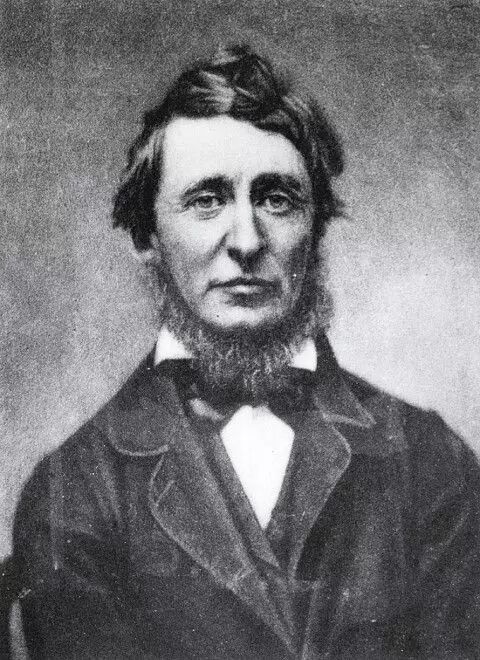

155年前,45岁的美国人梭罗去世。与当下他所享有的巨大声誉和影响力不同,在梭罗短暂的生命里,甚至他去世后相当漫长的时间里,他都只是一个普通人。准确地说,一个普通的怪人。

4 1817年7月12日,梭罗出生在美国马萨诸塞州的康科德。20岁,他从哈佛大学毕业,回到家乡当老师。

8年后的1845年,28岁的梭罗决定前往康拉德地区森林中的瓦尔登湖边生活一段时间。

没有准确和直接的材料告诉后来的人们,一个28岁的年轻人为何要选择在那个时候去密林和湖泊中去过一阵子。 那是1845年,一个听起来几乎跟博物馆羊齿类植物化石标本一样久远的历史年份。跟现在动辄热泪盈眶动辄“世界那么大我想去看看”不一样,在梭罗所处的时代,他就是一个不合时宜、不折不扣的异类,怪咖和边缘人。 19世纪中叶,那可能是现代人类自我感觉最良好的几个时段之一。

那个时候,人类开始掌握蒸汽、电力、煤炭、钢铁、石油带来的无尽动力,人力和手工业开始逐渐被机器大工业所取代。技术和能源的狂飙突进给人类带来关于发展和未来的无尽雄心和乐观想象。

但就在所有人齐步迈入一个崭新的美丽新世界,集体畅想现代人类将以怎样的掘进和蔓延速度抵达海洋、太空、地球深处,并在大地上如魔术一般建造起历史上从没有过的摩天大厦和巨大城市时,一个28岁的青年选择在1945年回到家乡康科德的次生丛林和一个叫做瓦尔登的湖边隐居。 按照最直接的动因分析,或许他是一个无法在社会自处或者自立的人?但朋友们回忆并非如此。他的父亲是一个制造铅笔的商人。有一段时间,梭罗决心研究出一种比当时通用的铅笔更好的产品。他做出来了,获得了行业证书,当朋友们以为他会以此谋生时,他已经丧失了做铅笔的兴趣。 唯一可以肯定的是,他一直热衷漫长的散步和对自然界的观察。刚从哈佛大学毕业,他所有的同学都在选择就业,选择某种报酬丰厚或者能够改变世界的职务,但他要“绝对自主”,“一种更广博的使命,一种艺术,能让我们好好地生活”。

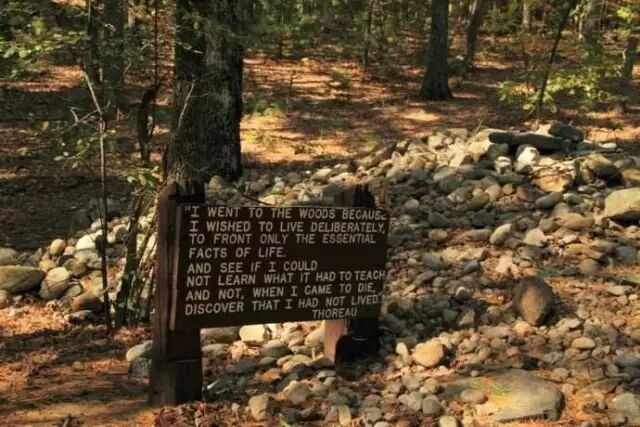

5 在电影《死亡诗社》里,男生们曾经朗诵过《瓦尔登湖》。 “我到丛林中去,因为我希望审慎地生活,只面对生活的基本事实,看看我是否学得到生活要教育我的东西,免得到了临死的时候,才发现我根本就没有生活过。”

《死亡诗社》剧照

他的朋友和老师爱默生认为,1845年梭罗为自己造了一座小木房子,在瓦尔登湖的岸上住了两年,“是出于天性”。 但在很长一段时间里,梭罗是康拉德地区的一个怪人。一个朋友说,“我爱亨利,但是我无法喜欢他;我决不会想到挽着他的手臂,正如我决不会想去挽着一棵榆树的枝子一样。” 需要钱的时候,他会去做体力劳动,帮人制造一只船,一道篱笆,种植作物,剪枝接枝,测量农田。

他对测量有一种天赋般的技巧,能够用眼睛估计一棵树的高度,他总想知道周边鸟兽虫鱼之名,池塘和河流的深度,两座山峰之间的距离。渐渐地,他成为了当地的土地测量员。 朋友们有时回来探望他。他带着他们在林间穿梭。“他像一只狐狸或是鸟一样地彻底知道这地方,也像它们一样,有自己的小路”。

他的腋下总是夹着一本旧乐谱,可以用来压住植物标本。口袋里是本子,铅笔,一只用来看鸟的望远镜,折刀和麻线。他可以看出雪中或是地上的每一道足迹,知道哪一种生物在他之前走过这条路。 有一天,他去寻找龙胆花。找到之后,他断定它已经开了五天。他记录植物和物候,“就像一个银行家记录他的票据几时到期”。如果某天他在丛林中昏睡中醒来,他大致能根据开花的植物看出这大概是几月几日。

6

关于孤独,他自认“并不比一朵毛蕊花或牧场上的一朵蒲公英寂寞,不比一只马蝇或一只大黄蜂更孤独。不比北极星,或南风更寂寞,不比四月的雨或新屋中的第一只蜘蛛更孤独。” 瓦尔登湖边的小木屋,被油松和山核桃的新生林包围。晚春时分,似乎已经枯死的干枝上,会突然发出巨大的蓓蕾,像变魔术似的。 有时,他坐在窗前,看着这些嫩枝冒失地疯长,它们会突然因为自身的重量而折断,啪啪地掉到地上。自然,四季,植物,动物,雨水,河流,湖泊,星辰,给了他完整的关于生命和时间的观察和体验。让他能够一窥“人的完整性”。

他承认,有时候觉得自己像一条猎犬或是一头豹,如果生在印第安人之间,一定是一个完美的猎人。他将自己任命为暴风雪和暴风雨的观察员,并且忠心耿耿地行使职责,看管着镇上的野生动物。 到后来,他已经能像一个牲畜贩子一样,熟稔地估计一条牛或是一只猪的重量;他可以从一堆铅笔里,迅速地抓出一把,而每次抓出的数量正好是一打。 但他不肯把他观察所得的自然笔记贡献给官方的自然史学会。“为什么我要这样做?将一部分描写单独拆下来,与我脑子里别的与它有关的东西分开,在我看来,这样的它们就失去了真实性与价值。”

梭罗小屋

尊重每个个体和系统的完整性和本真,似乎是他特别看重的价值。比如,有人单独叙述生物群落中的某一种动物,“展览它的骨骼,或是将一只松鼠或一只鸟的标本浸在酒精里”,他都觉得荒诞可笑,认为这是一种暴行。 他也并非一味避世。1847年,他不赞成政府公款的某些开支,拒绝付税,因此被关到监狱里。他并非不食人间烟火,没有政治立场。他写下的《论公民的不服从》和《瓦尔登湖》一样,分别在不同的领域,影响到不同世代的许多人。

7 即使放到在今天,这些言行也会让梭罗成为蛰伏在大理、拉萨、终南山数不清的当代隐士里最奇怪的那个。 他大概不会找人用单反相机拍下自己着汉服于四季耕作的照片,然后发到名为瓦尔登湖的公众号上。大概也不会在自己的小木屋周围开设七天辟谷或者瓦尔登湖高级灵修体验班。 在梭罗生前,尽管《瓦尔登湖》出版了,他身上最显眼的标签依旧是“一个奇怪的人”。在他身后,他则是“思想家爱默生众多的学生之一”。、

爱默生

尽管前辈的阴影一直笼罩在梭罗身上,但毫无疑问,爱默生也是最懂梭罗的人之一。45岁,梭罗因肺炎去世。这是一种在有效被控制和治愈前,被隐喻为与文学、忧郁、敏感等诸多特质相联系的病症。 在梭罗死后,爱默生长久地想念并且谈论这位朋友和学生。他认为梭罗是少见的的肉体和精神相互匹配的人。“他的腿所走的每一步路,都是他要走的。“ 爱默生认为,“从来没有一个人比梭罗更是一个真正的美国人”。这个判断可能要到一百多年后才会显露出它的价值。

8

但如果回到梭罗的时代,也不是无迹可寻。

就在他决定走入丛林进行生活实验的前一年,德国人马克思在《1844年经济学哲学手稿》中,着力分析了大工业时代的“劳动异化”。即机械化、自动化、技术分工如何加剧了人的“破碎化”,人不再具有自身的完整性和尊严。 在瓦尔登湖外的19世纪,即使是隐居的梭罗,也在每晚伴随着不远处火车的轰鸣声入睡。 正如马恩那句“一切坚固的东西都烟消云散了”一样,想必已经感受到一些征兆的梭罗,选择进入丛林,依靠体力劳作和自然观察,试图为即将到来的无可阻挡的现代和后现代社会状况进行一次微小的个人实验。 没有人能够预知,这场发生在瓦尔登湖边,时长两年两个月又两天的涟漪,会在之后如何影响到后来的世界。 1922年,同样是在梭罗诞生的马萨诸塞州,一个叫凯鲁亚克的家伙诞生。同样是在28岁的时候,凯鲁亚克出版了自己的代表作《在路上》。

电影《在路上》剧照

那是1950年代前后,反战和环境议题,不仅让《在路上》成为几代年轻人的圣经,也让人们重新发现梭罗和《瓦尔登湖》的价值。梭罗的生活实验和博物观察,与来自东方的禅宗、印度的瑜伽、西藏的佛教一样,成为当时全世界年轻人关于生活和变革的思想来源。

梭罗和《瓦尔登湖》的影响,是缓慢和持续的。他对个体生存的“完整性“的诉求,在后来的每个时代,都得到了丛林被风吹过一般的回响。 比如,1989 年春,选择在山海关卧轨自杀的海子,他身边只有四本书,其中一本是1986 年国内刚刚出版《瓦尔登湖》。 比如,刚去世不久的美国人罗伯特·波西格。他因个人经历和著作《禅与摩托车维修艺术》被誉为1970年代的“梭罗“。这本又被称为《万里任禅游》的著作,在之后又影响到一个叫做马修•克劳福德的美国人。

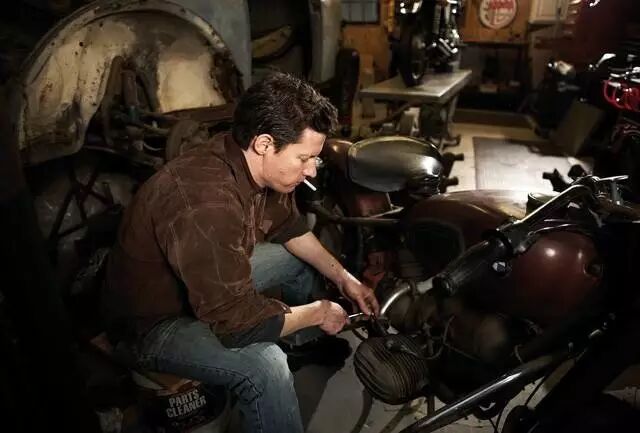

如今快50岁的政治哲学博士马修·克劳福德,从14岁开始学习修理机车。从加州大学物理系毕业后,因为对哲学产生了浓厚兴趣,他进入芝加哥大学。在获得政治哲学的博士学位后,克劳福德进入华盛顿的一家智库担任执行董事。 但这份工作始终让他感到疲倦。“坦率地说,我不知道自己究竟凭什么拿那份工资?我究竟向什么人提供了什么有形的产品或者有用的服务?”

马修·克劳福德

无用感让他感到沮丧。他辞去了那份薪水相当可观的工作,开了一间属于自己的摩托车修理店。2010 年,他的著作《摩托车修理店的未来工作哲学》出版,该书也因此被称作新一代的《万里任禅游》。 尽管大多数中国人是从罗永浩的传教中知道了克劳福德和他的书。但克劳福德并不是鸡汤教主。就在最近,他又出了一本新书,关注现代人在各类终端包围下所面临的“注意力分散”症。

9

当下中国,日益壮大但始终脆弱的中产群体与价值多元的现代社群,正和危机四伏的公共环境、食品、卫生安全进行着旷日持久的对峙。 人们对逃离不安全感的渴望,从来没有像今天这么强烈过。每个人都在寻找或者试图寻找内心的瓦尔登湖,并希望能长久栖居其上。

但现实总是不令人满意。但为何一代又一代人的人总长怀希望并不断寻找? 我想,那是因为,对技术、生产方式、消费社会、资本、政治所带来的“异化”的不断警惕、始终自省和不服从,从梭罗那里长出,一直传递到下来,像风中的种子,没有停下来过。

也许,这才是选择“背转身”和“归隐”的本质所在。就像梭罗留下来的文字中,最令我一读到便同时产生嗅觉、视觉、触觉的那个名词——“果实上的粉霜”一样: “我们的天性的最优秀的品质,就像果实上的那层粉霜一样,只有在搬动的时候非常小心翼翼,才能保留下来。”

|