这年头的电视节目告诉我们,旅行不止是旅行,还是一场行走的撕逼。

各路旅游综艺节目里,围观群众分分钟变成奥斯卡最佳编剧,在营销的引导下把明星的每个微表情都脑补成一出心机大戏,揪着3秒不到的镜头,从ta衣品的缺失能议论到道德的沦丧。

屏幕里还一团和气着呢,屏幕外先把旅行者一个个打成了罪不可赦。

没图,说谁大家都知道

不过也难免,喜欢坐山观虎斗是人之常情,尤其是旅游综艺里,一群不熟的人要在同行中尬技能、尬情商、尬交情,那摩擦,那火花,想想就刺激。

去年香港有一档名叫《跟住矛盾去旅行》的综艺节目就干脆抓住了观众看撕逼不嫌事儿大的心态,非要把两个看起来分分钟要干一架的人组合到一起去旅游。随意感受一下这些设定——

政治上的左派 VS 政治上的右派

爱情至上、小三无罪派 VS 道德至上、小三去死派

反对同性恋的基督教徒 VS 同性恋者、LGBT平权运动者

传统精英 VS 香港废青

补习班界一番老师 VS 崇尚自然教育的老师

……

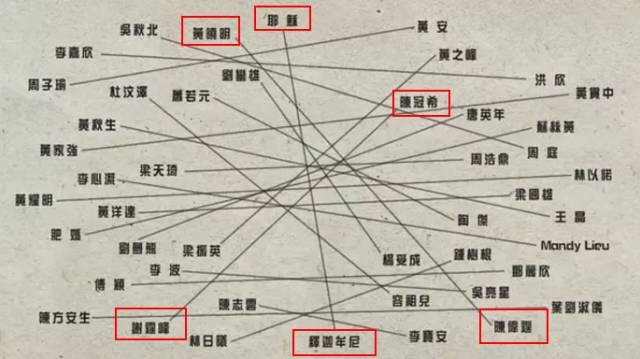

节目开头给出的更多矛盾两极暴露了他们的野心,哪怕不熟悉港圈血雨腥风的人也一眼能看到黄晓明VS陈伟霆、谢霆锋VS陈冠希、耶稣VS释迦牟尼(???)……

你随便请,请得来算我输

节目的宗旨已经很明显了:看上去水火不容的两个人被扔到“旅行”这种撕逼高发事件中,看你们能撕成什么鬼样子!

但是真实情况是怎么样的呢?下面这三组看上去最势不两立的,我们来扒扒看。

戴梦梦 VS 邵音音

“小三爱情有理” VS “小三禽兽不如”

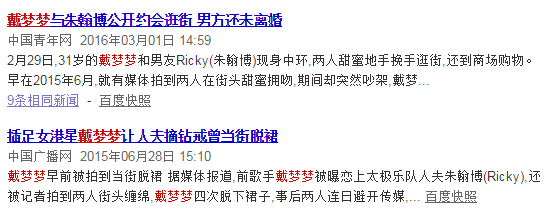

这两位,戴梦梦是“小三”事迹比演艺事业更出名的香港艺人,和比自己大19岁的太极乐队鼓手朱翰博的恋情闹得沸沸扬扬。

邵音音是香港知名演员,一身正气,痛恨破坏别人家庭的小三,因为她自己老公身边就有很多“那种女人”。

行前采访里,拜高超的剪辑所赐,你会觉得她俩已经隔空撕起来了。

邵音音的观点比较像现在网络上流行的“三观超正”:公众人物要注意自己的私德对社会的影响。

戴梦梦就说,自己(恋爱)也不过是平凡人都会做的事情,跟普通人谈恋爱没什么不同。

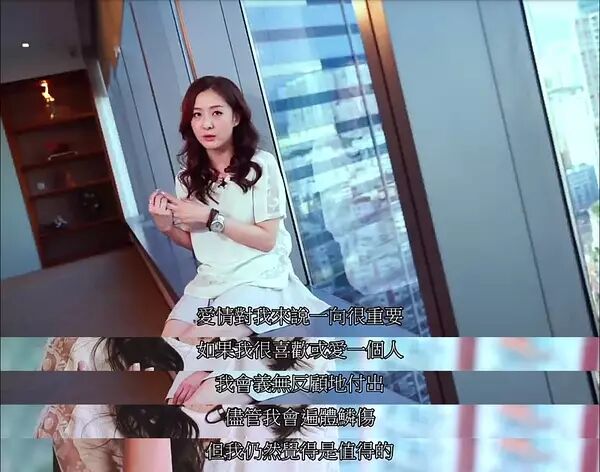

她说自己是恋爱大过天,遇到爱情就会奋不顾身,遍体鳞伤也是值得的。

但邵音音猛批这种“爱情”不过是被荷尔蒙牵着鼻子走,痛斥这种行为就像没有受过教育的“禽兽”。

戴梦梦毫不掩饰地谈自己在恋爱中的感受,说自己不太在意别人的眼光,只要双方真心喜欢就好。

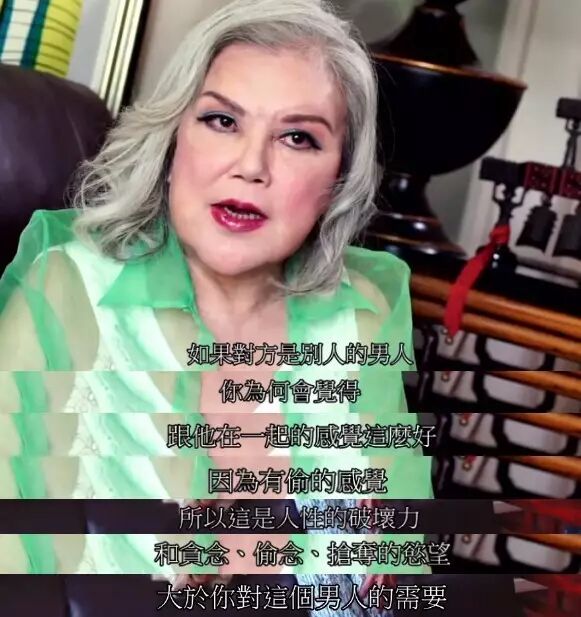

邵音音就很嗤之以鼻:想想那是别人的男人,你和他在一起为什么还会感觉很好?其实偷情享受的是“偷”的快感,胜利的快感胜过真正对这个男人的需要。

隔空唇枪舌剑还不够,节目还特意剪出了这种貌合神离、一秒变脸的drama queen时刻——

邵音音大谈自己传统爱情观的时候,镜头也捕捉到戴梦梦不经意间一闪而过的冷漠.jpg

两个女人怎么说也是2/3台戏了吧,何况还是在爱情观、婚姻观上这么谁也看不上谁的俩人,摩拳擦掌的吃瓜群众的内心戏想必是——

然鹅真实情况却让人大失所望——戴梦梦全程乖顺懂事,全然没有印象中“小三”该有的“婊里婊气”;邵音音为人豪爽幽默,也一点不像操着大棒就要替天行道的道德卫道士。

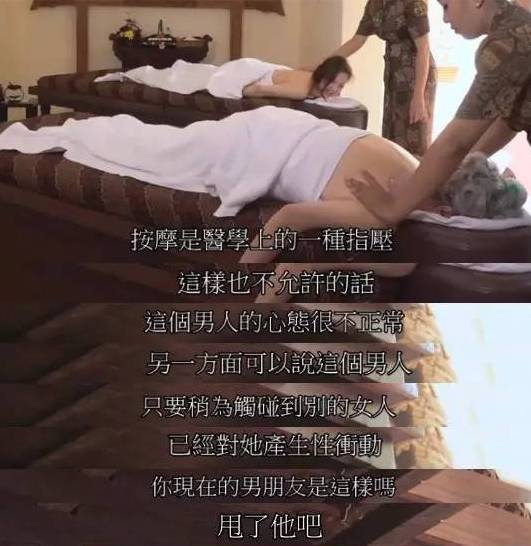

俩人不仅相处得挺愉快,甚至某些问题上还挺一拍即合的。做马杀鸡的时候,戴梦梦提到有些男人会不喜欢女朋友找男性按摩师,自己很反感这样,邵音音的回答极其霸气——

而且妙语连珠——如果觉得手的碰触有什么不妥,那反过来是不是自己也一碰到其他女人就有性冲动?

看似恪守传统道德的邵音音,其实可以说是很女权先锋了。

两个人做对女性有好处的蒸益母草时,戴梦梦还有点拘谨地对着镜头说,这种对两性好的事大家总是羞于谈……这时邵音音仰天翻了个大白眼——

你以为她要发飙了吗?嗯,她是对这种扭扭捏捏发了飚——谈个医学问题有什么不好意思的,对女人有益就行,管他的!

反正跟邵音音在一起的戴梦梦几乎全程都是上图↑这种“23333音音姐好牛逼”脸,想象中的开撕倒是一秒也没发生。

当然,价值观上根本的差异怎么可能一起玩了五六天就消失不见呢?旅行中间穿插的采访里,两个人都是“我跟她相处得挺好,但这和我们不认同彼此的爱情观不冲突”的态度。

戴梦梦知道邵音音批评自己是被荷尔蒙控制的人,可是她依然认为这是正常的,也没什么所谓。

邵音音也依旧认为,过剩的荷尔蒙是需要用道德来约束的,自己和戴梦梦之间就是存在这样根本的不同。

在结尾的晚餐上,两个人也终于谈到了戴梦梦受争议的插足事件,但是不管是出于“碍于镜头我没法手撕这个小婊砸”,还是“别人的事关我屁事”的心理,两个人的态度都很平和。

真心也好虚伪也罢,面对不可更改的不同,也许誓死消灭对方并不是唯一的出口。

节目结束后,戴梦梦和邵音音还共同出演了一部作品,也有消息说她们还保持了不错的私交。

何韵诗 VS 高皓正

同性恋者 VS 虔诚基督徒

这一对组合的噱头当时在媒体上引起的关注更大,港媒看热闹不嫌事大地报道:恐同遇上同性恋喽!

你以为他们会对对方退避三舍、尴尬冷场吗?然而多年前就认识的两人,相处画风是酱婶儿的——

而且这一幕发生的地点是,爱尔兰的gay吧。爱尔兰曾经是最保守的天主教国家,也是第一个由民众投票批准同性婚姻的国家,节目组选的这旅游目的地也是相当搞事情。

这俩人的旅游总的来说是,我不能变得跟你一样,但我能跟你相信的和谐相处。

阿正的宗教信仰让他不支持同性婚姻,但是他认可同性之间的爱(“基督徒=恐同”本身就是个以偏概全的标签)。为了完成节目设置的任务,他很自然在地同性酒吧里做服务生,跟这个人群交流自己的想法。

何韵诗不信教,但她也会很开心地接受阿正为自己的祈祷,阿正也一点也不在乎她不会和自己去祷告。

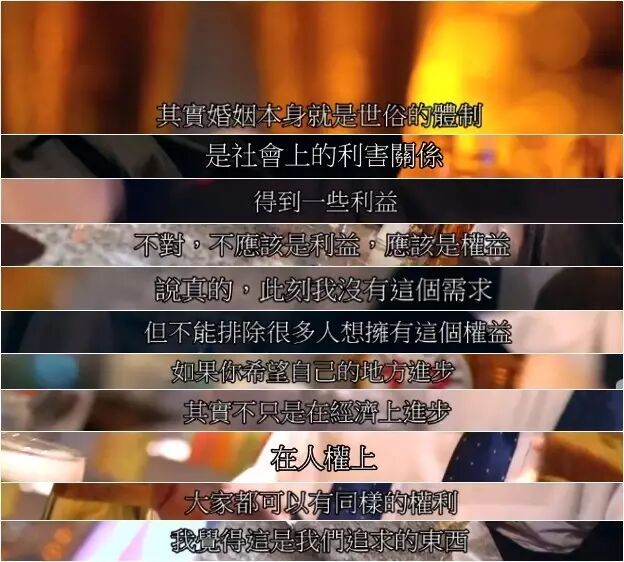

当然回到同性婚姻和宗教的冲突,他们还是有根本的分歧。阿正关心的是,为同性婚姻立法的诉求中,立法的形式和真正对于爱、婚姻、歧视和接受这个群体的反思,哪个才是最重要的?

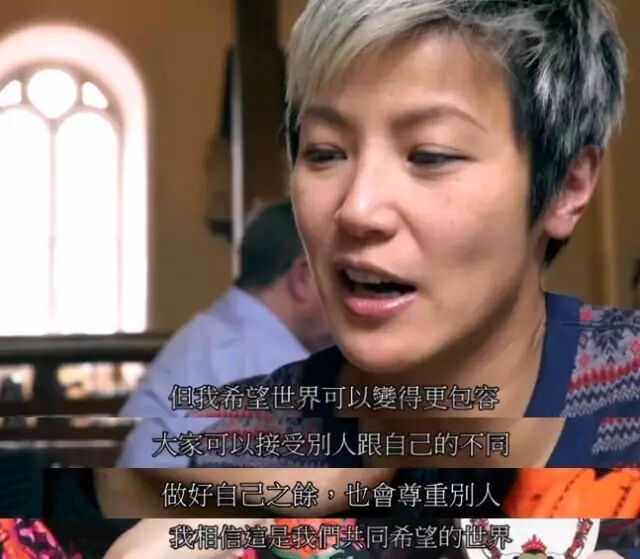

但坚持支持同性婚姻合法化的何韵诗的想法则是,虽然自己没有结婚需求,但从其他人之为人的基本权利出发,应该呼吁每个人都有平等的婚姻权。

阿正对自己宗教信仰的阐释也完全不能打消何韵诗的质疑,两个人谈了很久(嗯大家可能看出来了,这其实是个以谈大道理为主、旅游为辅的节目),包括一些很犀利、很直接的问题——

但何韵诗也坦言,不信服。

看似两个人站在各自的立场上自说自话、谁也说服不了谁吗?可是世界上还有一种相处模式叫“求同存异”啊。

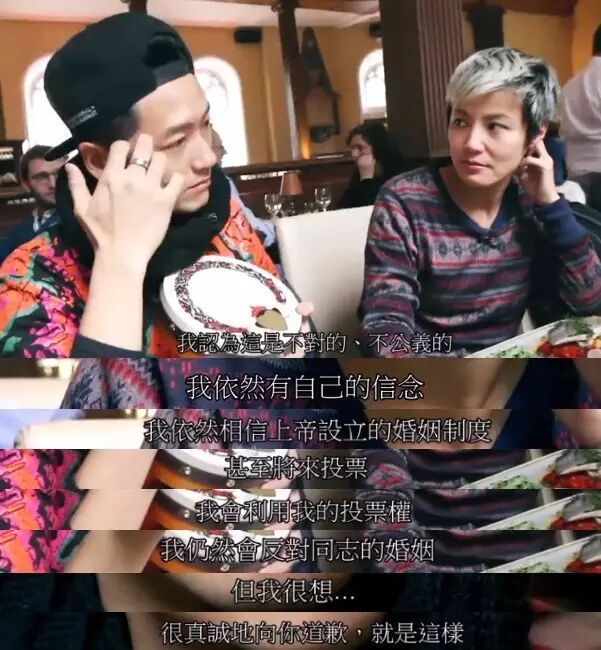

阿正旅行尾声郑重其事地送了一件有爱尔兰特色的礼物,也郑重其事地向她表达了“我不同意你说的每一个字,但我誓死捍卫你说话的权利”的意思——

尽管他依然反对同性婚姻,将来也有可能通过自己的投票权来反对,但他衷心希望同性恋群体不会再受到不应该承受的伤害。

看得出来何韵诗也很受感动,她代表同志群体接受了这份礼物,也说,其实没有道不道歉的孰是孰非,我们只是需要一个能互相尊重、接受别人和自己不同的世界,这也是每一个人共同希望的世界。

当各自的信念已无法强求时,其实也无需强求吧——有时候能做到的多从对方的立场出发,少一些肆意伤害,多一些尊重和包容,就已经是莫大的善意了。

曾钰成 VS 梁国雄

建制派、立法会主席 VS 泛民主派、议员

这一对政治观点上有巨大分歧的“死对头”可以说是节目里最敏感的搭档了。曾钰成是香港亲共的建制派,梁国雄属于更激进的泛民派人士。

两个人平时在立法院的画风是这样的↓人称“长毛”的梁国雄一言不合就跟其他议员吵架斗殴,主席曾钰成一场会议下来要重复N遍“梁国雄议员,请你离开会场”。

一想到两个政客私下相处的画风,先映入脑海的竟然是侯亮平和钟小艾夫妻俩在家里大谈反腐问题的场景……可是侯钟好歹是志同道合能谈到一起去,志不同道不合、看对方不顺眼的两个人,难道要分分钟上演立法院全武行吗?

算来算去没想到,这两个大叔生活里竟然谜之有C!P!感!

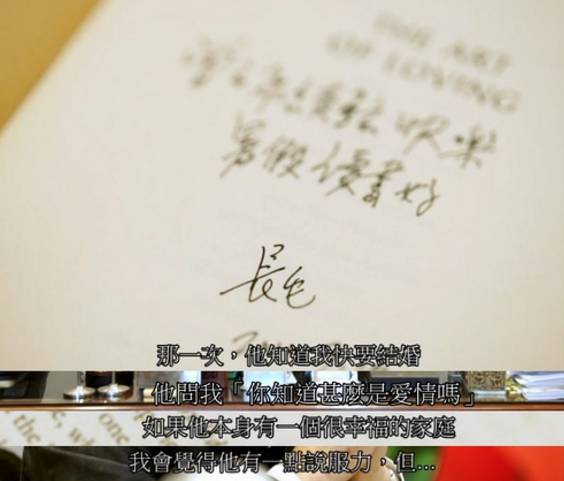

并不像很多人想象的势同水火,两个人其实是有私交的。长毛甚至在主席再婚的时候送了他一本书,还跟他大谈爱情——

主席吐槽说你这个单身狗怎么好意思教我是什么是爱??

旅行里,两个人也都卸下了平时严肃的政客面孔。主席被朋友评价为跟谁都能相处,一直好脾气;长毛也一改在立法院撒泼的drama king形象,最大的槽点也就是磨磨蹭蹭爱迟到,跟普通人无二。

当然,节目组的设置总有那么点挑拨离间的小心机。旅行目的地是波兰,一个耐人寻味的曾被苏联控制的国家。旅途中也总有节目组或者突然闯入的学生,问他们对于某个政治问题怎么看。

怎么看?当然是不同意对方的看法了。主席一说到分歧,长毛经常使出“我去抽根烟”大法躲到镜头外,不知道是有意还是无心。

很多内容都挺“反动”的,这里就不再细谈了。亲共的主席和泛民主的长毛的观点没有一次相合,但两人也没红过一次脸,因为坚守自己立场不放弃的同时,也不会无视对方同样站在坚实的立场上。

反而空气中经常弥漫着一种心照不宣的无奈感——

知道彼此都想让香港好,可好的标准是什么?变好的途径又是什么?政治观点不同让他们各执一词,不管是在立法院针锋相对还是私下里心平气和,这都是无法调和的矛盾。

但政治理念的不合又不妨碍去肯定一个人其他方面的价值。旅行的尾声,长毛说主席身上的守规矩,让他很适合立法院主席的职位。如果让随性的自己来当,这立法院就开不下去了……

他们也很为这份私交受到的批评不平——社会上默认的是,两个人分属不同的政治阵营,怎么还能在政治以外的领域相处呢?

似乎我们的社会被非黑即白的思维支配了太久:好像单一的价值就可以划分了人和人的界限,在A方面看谁不顺眼,那就立刻把他画到相反的阵营,其他的BCDEF方面也不用浪费时间去谈了。

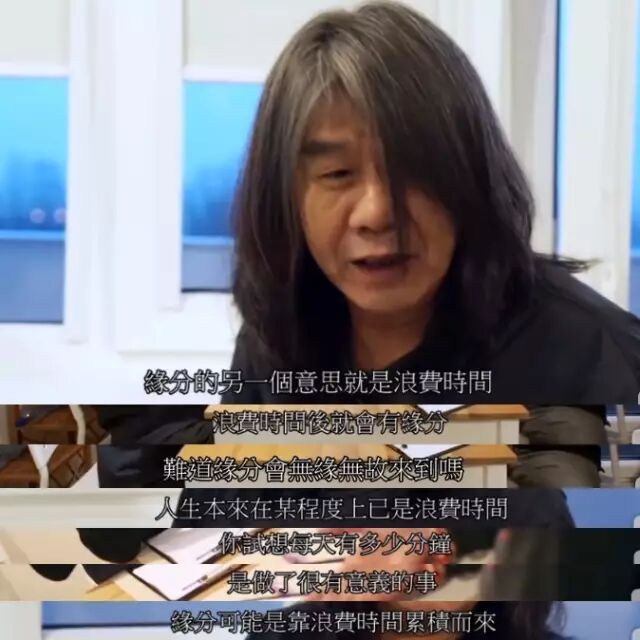

可是两位年过半百的人倒是看得挺开的,长毛甚至很诗意地说,浪费了时间,才有了人和人之间的缘分。

政治上水火不容,不见得生活里也要你死我活。

------------------

当然,这个节目也不全是矛盾双方谜之和谐的剧情。

传统精英蒋丽芸VS废青林日曦的组合算是撕得最厉害的了,林日曦甚至抗拒将这一趟称为旅行,而只是公事公办的实验。他开头立下誓言说不会和蒋丽芸说一句话,节目中的对话也居然真的是靠第三者传话完成的——

看得人尴尬癌都要犯了。到后期两人都没怎么一起行动,矛盾冲突减弱,反而是让人松了一口气……

但大部分时候节目还是让人暗暗吃惊,看起来那么对立的双方,好像也没那么多冲突啊?

有些确实是因为矛盾的点不足以覆盖整个生活,比如崇尚应试教育的Amanda老师和推崇自然教育的海星老师,除了节目组设置的和小孩有关的环节会有理念上的分歧,其他时候都相处得挺愉快。

因为当人和人真正面对面,谁会没事儿为了冲突而冲突呢?趋利避害才是人的本能吧。

更多时候,是参加节目的嘉宾会主动体谅他人的不同——比不同更重要的是尊重不同。

观众当然可以不怀好意地猜测他们这是碍于镜头不敢造次,心里diss了对方一万遍也得假惺惺,可是我们的现实生活中啊,连这种“理解万岁”的姿态都忙不迭被丢掉了。

因为我们有了选择。

社交网络上,大可以屏蔽掉不喜欢的人、不同意的观点;新闻推送里,大可以设置只看自己想看的;观点不合的争论里,大可以一言不合拉黑了之……

无撕逼、不社交,轰轰烈烈的嘴炮过后,是“眼不见为净”,是技术帮我们自由地选择着、实现着一个没有异己的世界,眼中却越来越难看到其他色彩。

然后我们也慢慢习惯于二元对立、非黑即白的思维——这件事上我和你不对付,那我们就可以滚出彼此的生活相忘于江湖了;这件事上我不同意你,那你就永远被打入我的对立面。

一团和气、阵营分明的表象之下,是通讯这么发达的时代却断掉的沟通桥梁,是人满眼只能看到自己的选择性盲目。

《跟住矛盾去旅行》这个节目有趣就有趣在这儿:打着撕逼预定的旗号,却让看似谈不拢的两方不得不交流、沟通,最后却归于平和,让人看到了人生的两面性甚至多面性。

节目想把这归功于旅行本身——开头它就引用了英国历史学家托马斯·富勒的名言:“旅行,令愚者更昧,令智者更智。”

可是我更愿意相信,这是一个蒙上眼睛还是睁开眼睛的问题。