本文为「别处World」(ID: else-world)授权转载。

在里约奥运的女子沙滩排球项目中,有一张爆红的照片。球网这边是戴黑色头巾的埃及女选手,而球网那边,德国女选手穿着比基尼。

你可能觉得这无非又是穆斯林文化对女性的束缚:参加奥运都得裹着头巾。

其实不然。埃及女选手Elghobashy已经戴了十年头巾。她说:「头巾并不会阻碍我做我想做的事,譬如打沙滩排球。」

Elghobashy对于头巾的态度,一如我们今天故事中这位伊朗德黑兰大学毕业的中国留学生所看到的伊朗女性:她们并非整天压抑地生活在黑罩袍之下。而她们的头巾,恰恰代表了她们争取自我的道路。

德黑兰的南区和北区是两个世界,就如同纽约的皇后区和上东区一样,甚至比这后两者之间的差距更复杂。尽管共享相对干燥的气候和耀眼的阳光,在地势较高绿化和治安较好的北区社区(比如有名的Velenjak),你可以看到一幢幢家庭私有的别墅,别致漂亮,处处是管理得井井有条的大小公园,有着可爱的喷泉。

伊朗汽油便宜,家庭有车的比例高,交通拥堵是很大的问题,早晚高峰时段,似乎空气中都弥漫着司机们的怒气。至于那些政府机关,外交部,财务部,高教部一类的,也都建在北区,只是和中国不同,伊朗受制裁多年,政府大楼大多看起来很陈旧。

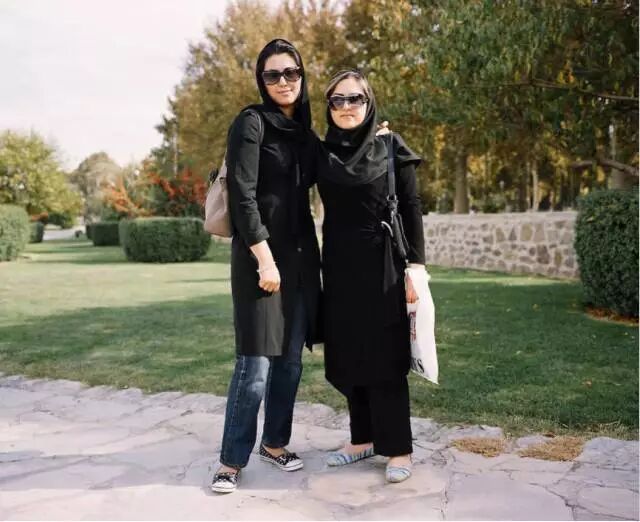

而到了南区,则是陈旧不堪的社区公寓,公园少,据说治安也不好。最值得外国人一去的地方是大巴扎(Grand Bazaar)。拥挤,喧闹,热闹的大巴扎,几乎无所不卖,许多便宜的很多生活用品来自中国。在大巴扎,我第一次知道美发用的梳子居然有这么多种,以及小小的发卡如果用的不是特别有韧性的钢材,就卡不住太厚的头发,没法做发型的。「在南区你要当心,随时有老娘们找茬,说你头巾太薄。」女孩儿沙河早德(Sharhzad)好心提醒我。长得漂亮灵气的她,是我在德黑兰大学的同学,父母都在伊朗国家航空(Iran Air)公司工作,据说父亲是高管,两个哥哥都在美国。第一个教我戴Hijab的也是沙河早德:先把它反过来,再从看起来较小的一头套上去。 2016年5月2日,朴槿惠访问伊朗。除了推行「义气外交」,签下300多亿美元的大单之外,她作为首位非伊斯兰教国家访问伊朗的女总统,此行细节也颇受关注。访问时,她始终佩戴着头巾,而且按照禁止男女间握手的伊朗风俗,只与伊朗政府人士行注目礼。我不禁开始设想:如果希拉里当了美国总统,又和伊朗缓和了关系要访问的话,堂堂美国岂非也要出一位「戴头巾的总统」了?很多人对于伊斯兰国家的第一印象,除了椰枣和地毯以外,可能就是用黑色面罩罩得只露出两个眼睛的女性了——显然,对于多数人来说这画面谈不上美好。事实和人们的直观感受总是有偏差,根据英国《每日邮报》对伊斯兰教人口占主体的七个国家的女性的调查,穆斯林世界并非铁板一块,选择不戴头巾的女性在较为世俗化的土耳其和黎巴嫩并不少见,而更多穆斯林女性倾向于戴Hijab和它的变体al-Amira。只用把头部包起来不露出头发,面部可以露在外面,头巾也可以有别的颜色和花纹,不一定是全黑。Hijab和al-Amira的区别,在于能否露头发。这个调查没有囊括伊朗,但据我在德黑兰的见闻,伊朗女性穿Hijab的,以及不遮脸的黑色长袍Chador的较多。那么在伊朗,女孩多大需要戴上头巾呢?沙河早德告诉我,教法规定是12岁及以上。事实上德黑兰南区,很多经济上不富裕、受教育程度较低而比较保守虔信的家庭,让女儿很小就开始戴头巾,亲眼见到矮矮小小的小女孩穿黑袍的几率确实大。而即便如此,也并不能把头巾当作家庭愚昧穷困的绝对标志。我也见过10岁左右的伊朗小女孩戴着Hijab在羽毛球馆学羽毛球,手腕非常灵活、极有天赋,而父亲就在一旁陪着,满怀骄傲。她不见得就比很多生活在别的国家,不戴头巾、却得不到父母关注的女孩更不幸。什么场合戴头巾也是个问题。伊朗有宗教警察专门管所谓风纪,而巡逻的民警和交警也有可能会过问,如果一个女性在街上走着而不戴头巾的话,很可能给自己惹上麻烦。值得注意的是,伊朗宗教警察管的所谓「风纪」不仅仅包括女人戴头巾问题,男人也不能穿短裤或背心出现在公众场合(更别说赤膊了),而女人的着装不只是要戴头巾,还要求长袖长裤或长裙,上衣必须盖住臀部。宗教警察所管的其他项目还有:可疑的男女关系,或男女之间当众过分亲密。我有同学就曾因为和弟弟勾肩搭背地在街上走而受到盘问。

「Don’t worry, we Iranians are du ru.」沙河早德俏皮地对我说了句英语,以波斯语单词du-ru结尾。这个词直译是「两张脸」,一般为贬义,但是确实没有什么词能更好地表达伊朗时髦年轻人的状态:在父权和政教合一政体下,表面上乖乖听话(至少在一些场合),实际上却通过各种方法、更丰富地表达自己。伊朗女性对自身形象美的追求程度,远超我们一般的想象,个人觉得虽然比不上热衷整容的韩国女性,至少也和擅长化妆的日本女性差不多了。波斯女孩儿们脸部轮廓清晰,眼睛又大又深邃,但是面部和身体上的毛发也比较多,需要进行「红楼梦」里面说的“绞脸”操作——用一根线去除脸上的毛,用刀刮掉腋下的毛。虽然头发需要包裹起来,但长到青春期以后几乎定期都要去美容院,美发沙龙。这些地方和公交车,地铁,浴室,游泳池一样是男女分开的,各有各的独立场所。她们会在那里做发型,修眉,涂指甲,等等。▲ 上图为著名的伊朗女演员蕾拉哈塔米,主演了奥斯卡最佳外语片《纳德与西敏:一次别离》;可以看到,头巾并没有减少她的风韵

她们也几乎都会化妆才出门,而且妆容比中国女性要浓些。加上她们平时在言谈和风度上都更注意展示自己美的一面,也难怪笔者一位中国男性朋友看了我们的毕业照后觉得「伊朗人个个都是美女」。伊朗人在男女关系上的保守,在很多时候是一种表象,正如同沙特这种女人只能露出眼睛的国家,也有Victoria’s Secret情趣内衣店,德黑兰街头穿黑袍的美女在夜幕降临之际,也会在黑袍里穿上性感的礼服去派对,这对伊朗人来说不是什么新鲜事。受过高等教育的年轻人,更是经常自由恋爱结婚,并且编段子嘲笑宗教警察。值得一提的是,这种老规矩延伸到了新事物的领域,比如Facebook这样的社交网络。保守一点的伊朗女孩在社交网络上也只上传自己戴头巾的照片,对她们来说,摘下头巾的样子只能给最亲近的丈夫和父亲看见。不过也确实有很多不在乎的,更有一些已经对戴头巾这种规矩十分反感的“前卫”女孩。伊朗的「前卫」,来源于曾经的世俗化历史。从1925开始的巴列维王朝,强调波斯民族的身份,将宗教弱化,而去除头巾成为了世俗化的重要标志。直到1979年霍梅尼上台,伊朗又重新成为了一个政教合一的国家。在世俗化的年代,伊朗社会的开放丝毫不输西方国家,即使女孩子们被迫重新戴上头巾,对于现代社会的追求也并不会减少。▲伊朗世俗化年代的海报,女性的穿着和发型十分「摩登」。

头巾是对父权社会和伊斯兰教女性的压迫和奴役吗?也许正确的问题是,你把头巾当成什么。与伊朗不同,一些比较保守的伊斯兰国家,女性似乎是「自愿」戴上头巾的。很多移居到国外的穆斯林女性,即使没有了教法的束缚,也依然保持着戴头巾的习惯,以及「穆斯林」的身份认同。比如美国人Ammar,26岁,也门裔。她在美国出生,说着一口流利的美语,却在19岁时在家人的安排下结婚。从此,出门时她的面纱要遮住脸部,「避免与异性有不必要的对话和交流」。宗教的要求,也因此内化成为对自己的约束。在「他者」的眼中,头巾问题一直是西方政界的一个敏感点。老电影《阿拉伯的劳伦斯》刻画了多位穆斯林男性机智勇敢的形象,却似乎是小心翼翼地将镜头避开了穆斯林女性,绕开了头巾问题。而因为头巾如此有辨识度,也成为了许多Hate Crime(即厌恶某一个族群)的目标,对社会包容度产生了挑战。法国禁止在公众场合佩戴头巾的规定,甚至比戴不戴头巾、戴什么样的头巾本身更富争议。在伊朗,流亡英国的记者马希赫曾在Facebook上号召所有女性拍一张不戴头巾的照片上传,引发伊朗很多女性热烈响应,却也有许多人表示反对。迪塞尔的广告说出了很多穆斯林女性的心声,如果我的心是自由的,你强迫我摘下头巾,又有多大意义?而且通过这一强迫行为,你和逼迫我戴头巾的人又有何区别?「我戴头巾,就代表我落后、我愚昧、我是受压迫的对象吗?」似乎这样的武断标识,对伊朗女性更加不公吧。也许我们更应该关心的是作为一个个个体的伊朗女性,她们的自由和幸福。沙河早德,和很多中产阶级的伊朗女性一样,在必要的场合灵巧地做出虔诚的样子,同时在私下里参加派对,释放自己的个性。也有「长相气质都政治不正确」的少数女性,在德黑兰大学外院,这样的女孩有时过分活泼,太「疯」,喜欢和男生在一起。她们往往不甘于戴头巾来上学(尽管不得不如此),她们会用隐晦的小细节来表达自己的不满,有时是一方从头巾里露出下端的粉色小围巾,有时干脆是把头巾戴得靠后,露出大部分的头发,这样大家能看到她们新做的发型了。这种几乎令人感动的「时尚」细节,竟然是我记忆中最鲜活的关于德黑兰女生形象的回忆。