郭德纲的师徒撕逼大战,轰轰烈烈红红火火。

懂行的出来说话了,郭师傅的这一套啊,那是旧社会的班社制。

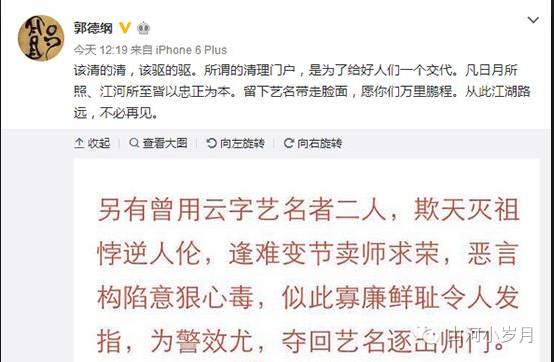

很显然,郭德纲的德云社目前仍严格地恪守着相声界的一些规矩,入门就得拜师;取名以“字”为序;学艺之初吃住师父家,艺成方能登台;艺成之后必须为师效力;师徒之间讲究等级与秩序……乃至当郭德纲与曹云金闹翻了,郭德纲台面上仍是老规矩,弄了一个《德云社家谱》,认定曹云金、何云伟“欺天灭祖悖逆人伦,逢难变节卖师求荣,恶言构陷意狠心毒”,并逐出师门。这要放在以前,等于是将一个手艺人判定了死刑。

啊,万恶的旧社会!

一说起旧社会的曲艺人,我就想起和平大妈的妈咪——

此处应有BGM“钟山(那个)风雨~起苍黄~~,百万(那个)雄师~(他怎么能够)过大江~~~”

《我爱我家》里,旧社会艺人脾性是一直被批判的,就像贾志国对和平女士说的,你这旧社会艺人作风能不能改一改。

从1949年7月在北京举行的中华全国文学艺术工作者第一次代表大会开始,中国就不允许曲艺文艺以班社的形式存在了。所以,郭师傅的事儿,用新社会的标准——劳动法和合同法,肯定是不合适的。

懂行的又出来说了,相声是传统艺术啊,传统艺术咱们要尊重传统啊,所以,本文想讨论的是这样一个问题——

万恶的旧社会,有郭德纲这样的师傅吗?有曹云金这样的徒弟吗?会产生这样的师徒纠纷问题吗?

一

在讨论这个问题之前,我想讲一个故事。

1910年,一个家道中落的6岁满族娃娃承麟决定去学唱戏了。

母亲当然不愿意儿子走上这条道路,伶人是“下九流”,可是家徒四壁,不是没办法,谁能把孩子送上这条道?

何况,签的是“手把徒弟”。

旧时民间戏曲艺人多采用“师徒相传”的传承形式,这种教育传承大体有四种形式:一曰“设堂授艺”,又称“私寓弟子”;二曰“家塾学艺”;三曰“手把徒弟”,又称“私房徒弟”;四曰“拜师深造”。“设堂授艺”招收的多为梨园世家子弟;“家塾学艺”必是殷实之家,有钱聘请教师;“拜师深造”则是有一定造诣的艺人为了更大的长进和更广的社会认同采取的措施。

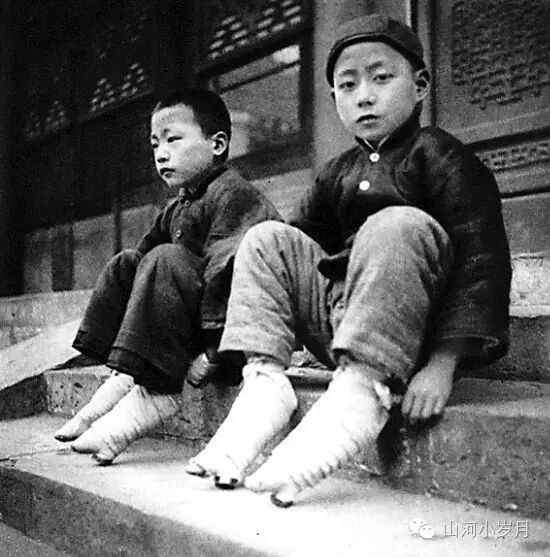

“手把徒弟”是这其中最苦的一种。

学习期间,学生与老师一起生活,生活学习费用由老师负担,人身关系完全属于老师。换言之,徒弟往往要先做实际上的童工奴仆,端茶倒水被师娘使唤,两三年之后,才能开始真正学艺。徒弟在学习期间的舞台收入,全部归老师,学成后独立上台演出,老师也要提取学生前两三年演出收入的二到三成,作为回报。

做“手把徒弟”,师徒双方要签订相当于“卖身契”的文书,称做“关书”。关书规定,学艺期间,徒弟若有病、死、逃亡,师傅概不负责。背师出逃,双方寻找;半途退学,赔偿八年损失。八年期满,帮师一年。

满族娃娃承麟就这样进了荣家,他的母亲从此每天到前门关帝庙烧香,期望儿子早日出师。刚开始,他根本学不了戏,每天做的就是劈柴生火,洗衣做饭,伺候师傅起床,少年要把袜子衣服捧到他的面前,因为手上不干净,冬天还有冻疮,就往手上垫块白布,即使如此,稍不顺心,仍旧挨打。

师傅的脾气很暴躁,稍有不欢举鞭就打,或者无端拿他出气。有一次,刚刚练完早功,师傅让承麟调嗓子,拉的是《宇宙锋》的唱腔。拉胡琴的师傅拉的是老路子,承麟没有听过,怎么也张不开嘴。师傅对此大动肝火,狠狠打了他一顿板子,当时刚刚撕完腿,血脉不通,遭此毒打,腿上留下了很大的淤血疙瘩。

严师出高徒,六年之后,承麟首次登台,已经一鸣惊人,京城里人人开始传说,有个小孩,长得好,嗓子好,很有样子。师傅很快挣到了戏份儿。正在这时,承麟却开始“倒仓”了。所谓“倒仓”,就是男生的变声倒嗓期,如果不加休息和调养,嗓子会被毁掉,造成终生遗憾。承麟的师傅才不管这么多,他让承麟早上练功,白天到浙慈会馆唱戏,晚上去丹桂园演出,少年的嗓子渐渐由原先的高亢转为低暗,眼看就要毁了。

每个人都为这少年着急,然而并不能站出来阻拦,因为那纸关书上明明白白写着,徒弟有义务为师傅赚钱。正在这时,师傅接到了上海的戏约,让少年去唱一期,可以赚六百元。也正在这时,终于有一个人站了出来,他素来欣赏这少年的台风仪容,听闻这样的不幸遭遇,急忙托人说项,又四处借钱,凑齐了七百块钱,提前一年终结了“师徒契约”,把这少年从师门赎出。

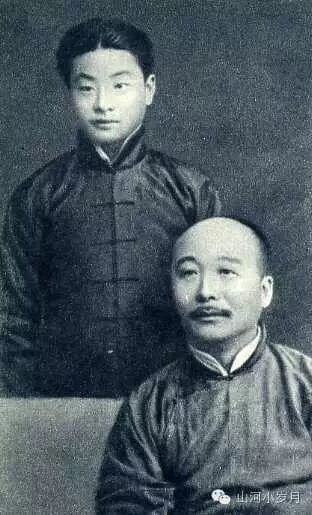

也许已经有人猜到这少年的名字——他是日后成为“四大名旦”之一的京剧大师程砚秋,而急躁的师傅,便是曾被慈禧太后“钦点”过的“长春科班”出身的荣蝶仙。那个如李靖一般站出来的人,是程砚秋一辈子的恩师罗瘿公。

二

这样的境遇,并不只有程砚秋有。

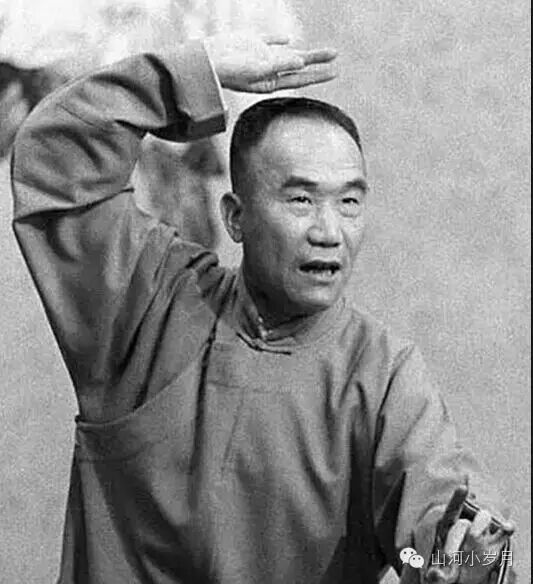

同样位列“四大名旦”的荀慧生也被他的师傅庞启发毒打。庞启发是著名梆子花旦艺人老十三旦侯俊山的嫡传弟子,虽然专擅花旦,但戏路宽,什么戏都能教,因为他教戏过于严厉,绰号“庞剥皮”。荀慧生在庞家同样遭到毒打,不仅如此,被打的时候还被师傅用棉花堵住嘴,由师娘等人帮着按住,继续打。有一次,师傅为他“杠腰”(京剧练功术语),因为用力过猛,居然把荀慧生的腰折断,差点把小命都搭进去。

程砚秋腿上的血疙瘩,一直到后来赴欧洲考察戏剧时,经一位德国医生动手术,排出淤血,才把两腿治好,他自己也总说:“学艺的八年,是我童年时代最惨痛的一页。”但即便如此,程砚秋也从来没有说过荣蝶仙一句坏话,荣蝶仙后来脾气古怪,离家出走,程砚秋一直奉养师娘。

因为无论是程砚秋,还是荀慧生,他们都明白,师傅打骂徒弟,这在当时是天经地义的事情,要想避免,只有一条路,不吃这碗戏饭。

这是一个规矩。

有人就有江湖,有江湖就有争斗,曲艺人在旧社会之生存,是近似于江湖的博弈。而就此达成一种共识,谁都不会太吃亏,谁也占不了太大便宜,这便是一个微妙的平衡。

戏曲曲艺界都认可这样的规矩,因为教会了徒弟,饿死了师傅,这是常有的事情,余叔岩向谭鑫培学习,送了无数束脩,谭鑫培才教了几出戏,还总是藏着掖着,不肯教全。等余叔岩成名,孟小冬和李少春学戏,照样非常困难。

三

这样的“师徒关系”,除了“手把徒弟”,还有“班社”。班社的班主是整个戏班的灵魂人物,置办服饰行头,维持整个剧团日常开支,同时也负责教导孩子们学戏。入了班社的孩子,同样要签订契约,由雇请的师傅或班主本人调教。每日早起练功,一个钟头以后,老师傅起来,等着学徒端茶送水。伺候完后,老师傅口述唱念。能登台后,他们需要从下午演到午夜,昆曲名家韩世昌曾经在庆长社搭班,一个季度,一百多天天天唱,每天三场。早八点开戏,唱到晌午;一点多再开,唱到傍晚;掌灯后复开,唱到午夜。

根据迟金声先生的回忆,学生进入科班,不到假期是不准回家的。在科班一律睡大通铺,通铺上要睡几十个孩子,卫生极差。科班里的学生没法避免三大病害。这三大病害:一是害眼,也就是闹红眼病;二是长潮湿疥;三是长虱子。不过:迟金声先生所在的“喜连成”班社,比其他科班要强许多,纵然如此,仍旧有许多小孩害红眼病。

每个班社除了有班主,还有台柱。按照班社制度,班主对班社内的所有成员有生杀大权,并且掌握所有的收入。主要收入(营业戏、堂会戏以及其他商业活动)要给台柱,毕竟许多捧场看戏的人,多是冲着台柱来,其他人的分成,亦由班主分配。班主和台柱,有时也会发生矛盾,所以到了“四大名旦”时期,台柱会自行挑班,兼任班主。

不许把主演和场面背地挖走,不准在班撕班,不许临场推诿,不许在台上起哄、笑场、阴人、错报家门……这种规矩,类似于《一代宗师》里的江湖法则:

“一门里,有人当面子,就得有人当里子,面子不能沾一点灰尘,面子流了血,里子得收着,收不住,漏到了面子上,就是毁派灭门的大事,面子请人吃一支烟,可能里子就要除掉一个人。”

面子是台柱,里子就是班主。可以说公平,也可以说不公平,但这是规矩,定了就必须人人遵守。

有这样的规矩,也有那样的规矩,比如名伶们每年需要义演,为那些没饭吃的老伶工捐钱;班社的配角演员家里有了困难,班主若是帮忙,便会得了“仁义”二字,他的班社,必比其他的要团结不散。那些打着办科班的幌子,不给学生请老师教戏,只拿学生当班底使用的班社,虽然存在,却总是长不了,因为这样的班社,长期以往,必然艺术水平低下,无人欣赏,台柱一走,便如鸟兽散。

这种平衡,一直到解放后才正式被打破。

1951年的《政务院关于戏曲改革工作的指示》明确规定,“旧戏班社中的某些不合理制度,如旧徒弟制、养女制、经励科制度等,严重地侵害人权与艺人福利,应有步骤地加以改革,这种改革必须主要依靠艺人群众的自觉自愿。”1961年,周恩来总理《在文艺工作座谈会和故事片创作会议上的讲话》中也明确指出:“当然,允许集体所有制的剧团,应该防止旧势力复活,不能让班主、把头拿高薪。”

四

相声的历史相比京剧,那可短多了,一百多年。清末民初的社会底层人士,按职业分为为“风”、“马”、“雁”、“雀”等四大门,这四大门都是各种坑蒙拐骗,另有“金”(相面算卦)、“皮”(卖药)、“彩”(变戏法)、“挂”(打把式卖艺)、“评”(评书)、“团”(说相声)、“调”(骗局)、“柳”(唱大鼓)等八小门,“说书唱曲,平地抠饼”,相声艺人的地位可见一斑。

因为生活苦,有你的饭,就没有我的饭,听了你的书,也许我的书就没人听,相声的行业祖师和师承制度,和京剧差不多,甚至有时更严格。想要学相声,必须正式拜师,没有师承门户,不被同行承认,而且会遭到排挤。

相声的师承关系,和京剧的也差不多,比如徒弟按“字”排名;比如拜师之初,尚无登台表演的可能,而是吃住在师父家中,打杂兼习技艺,出师以后才能正式登台。而拜师之时往往会立下“门生贴”,写下字据:“师道大矣哉,入门受业投一技所能,乃系温饱养家之策,历代相传,礼节隆重。今有×××(师赐艺名××)情愿拜于×××门下,受业学演相声,三年期满,谢师效力×年。课艺期间,收入归师,吃穿由师供给。自后虽分师徒,谊同父子。对于师门,当知恭敬。身受训诲,没齿难忘。情出本心,绝无反悔。空口无凭,谨具此字,以昭郑重……”

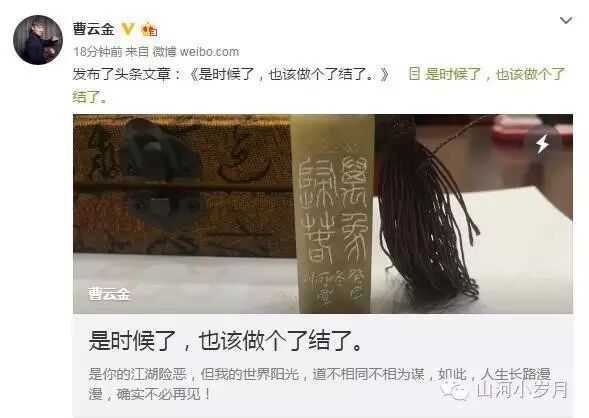

第一,曹云金脱社,放在过去,当然是大事。从第一层意思上来看,曹云金当然破了规矩。比如,新艳秋曾经策动了“鸣和社倒戈”事件,用重金把程砚秋的“鸣和社”戏班里的小生演员买通,连人带程派剧本都弄了过来。程砚秋气得简直发疯,不仅和某小生演员断然决裂,一辈子也没原谅新艳秋。新艳秋老太太晚年接受采访时,哭着说:“我对不起程先生。”就是为了这样的事情。

第二,作为徒弟背叛师傅,是更大的事。按照郭德纲师傅的说法,曹云金何云伟背叛师傅,令人十分痛心。这种痛心,让郭师傅变成了祥林嫂,这么多年上节目,逮着机会就要说一次,现在德云社的先进典型,也成了“说学逗唱,独占一个忠字”的岳云鹏。新艳秋不是程砚秋的学生,两人的心结一直到最后也没有解开,曹云金和郭德纲的关系,几乎是“手把徒弟”,这个罪过,当然更大。

不过,根据曹云金的描述,自己在郭德纲家学艺,每年要交8000元学费,生活费与住宿费每个月加起来也有1000块。如果这件事属实,那么郭德纲师傅就率先破坏了“手把徒弟”的规矩。

第三,双方的最大问题,还是收入的分成。在旧社会,班主的收入分成,必须包括全团的所有收入,也就是说,台柱的所有商业活动也要归入其中,从这个角度说,郭德纲拍电影、拍广告的收入,曹云金们确实是有份儿拿的。不能光恢复旧社会班社班主的权力,而忽视了旧社会班社里面班主的义务。

另外,我没看到郭德纲和曹云金之前签订的合同,按照旧社会的规定,师傅和徒弟所签的关书里,应该有徒弟出师之后几年的收入算师傅的规定,一年也好,三年也罢,应当有个期限。荀慧生先生1907年拜师的时候,签关书合同的是他的父亲,荀慧生爸爸不太懂,在契约上没标明出师时间,因为荀慧生学艺后红极一时,庞启发就一直不准他出师,后来居然软禁了他。后来,荀慧生在李洪春和尚小云的帮助下逃走,最终三乐班班主李继良出面,折中达成协议,延长出师2年,演出所得与师父对半分成。曹云金是郭德纲的徒弟不假,出师了给师傅挣钱也没错,但这钱不能一直赚下去,应该有一个期限,这是按照旧社会的规矩,要是新社会,请参照劳动法和合同法。

所以,别把郭德纲师傅的事儿放到拇们“万恶的旧社会”,这事儿,在拇们旧社会,他也不这么办!