文 | 廖伟棠

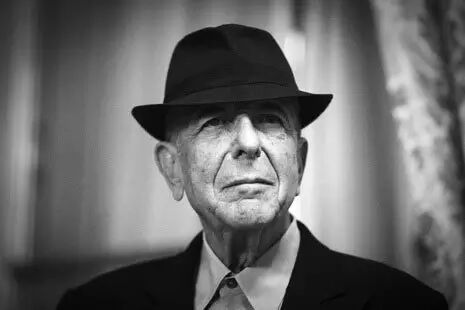

很多年后想起2016年,我们会觉得这是意外的一年,一个吟游诗人获得了诺贝尔文学奖,一个藐视文明的人当上了合众国的总统,一个不息歌唱生命的老情人逝于高龄,人们却像痛惜初恋的少年一样痛惜他。是的,任何消息都不足为奇的2016年,我们依然为一个呢喃着我们最根本的爱与恨的嗓音的消逝而震惊。

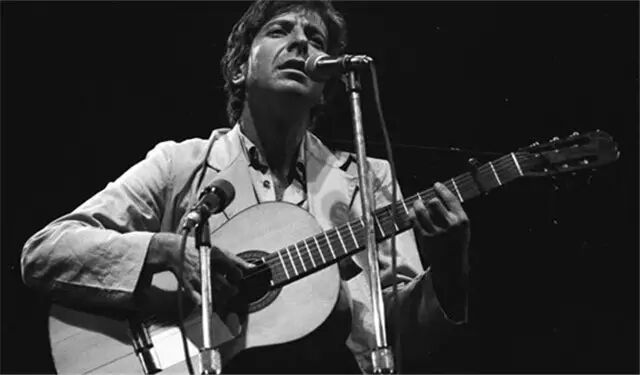

前不久,我有好几次想起蛰居在希腊小岛Hydra交往着来自世界各地的穷艺术家作家,只写诗和实验小说的那个Leonard Cohen。那一年,他26岁。那是1960年代初叶,世界和他都似乎格外年轻,格外无邪。那一个Leonard Cohen,应该是最本色的他:一个窥见了世界灵光乍现的隐士。

对爱情的洞悉只不过是他最显露的一面,然而这一面已经够世人醍醐灌顶。诗三百,思无邪,这是今天我重听他所有的有情之歌突然有的感觉。但在十年前我的爱人问我:“你会用什么词形容Leonard Cohen?”我的回答是:“缠绵。”那时我听Leonard Cohen已经亦有十年,常常沉溺在他绵绵不绝的意识流叙述中去写一些同样载浮载沉的情诗。

“银河松开它的旋臂/附在清泉的臀部,/就如同遥不可及的世界,/还有尚未诞生的世界”;“我跌入一朵郁金香/(却永远触不到底)/或是我冲刺镇夜/汗水淋漓地交欢/对象约莫大过两倍/的大熊”,此所谓无邪。在Cohen的诗里,欲望可以如此天真又如此浩瀚,就像爱丽丝梦游仙境一般。相对应的是他的嗓音,从年轻的第一张专辑开始,他就仿佛历尽沧桑,去到巅峰之作《Dance me to the end of love》,已经是上穷碧落下黄泉似的灵魂之舞。

如果说Bob Dylan像一个楚辞里的巫者,Leonard Cohen更像诗经里那些漫不经心地掂摸着爱情的绝望魅力的醉歌者。而且,Cohen毫不避讳肉身之爱,性的本质就是爱的本质就是生的本质,这种吊诡的神秘主义体验类似密宗的双修戏法,有诗为证:

“我一路喘息/知道进站/进入莎哈拉无与伦比的私密/再把空气搅进/容易淡忘的幽暗之茧——/在开悟的祭坛上/我何需颤抖?/我何需永远微笑?”(《禅的崩溃》)

年轻时的诗人Leonard Cohen希望自己的作品能贴近“有主见的青少年,爱河中痛苦程度不一的人,沮丧的柏拉图主义者,偷看色情文学的人,僧侣和天主教徒、法裔加拿大知识分子、从未出版过作品的作家、好奇心旺盛的音乐家”,那时他的创作依赖于性、宗教、忧郁症、生存本能,他知道诗人作家需要挖掘自己最深、最暗的内里,就像他引用的弗洛伊德:“作家诗人创作时,应该纵容思绪遭杂混乱,纵身跃入混乱的深渊,以期能带着美妙的东西浮上来。”

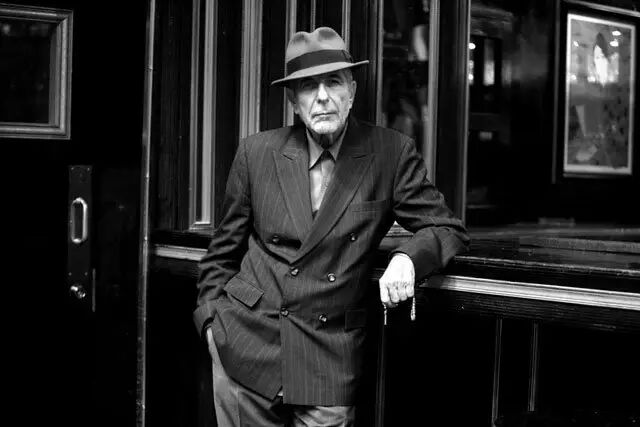

而这种丰富和疯狂的体验历程,到了晚年澄明时并没有被放弃或者否定,Leonard Cohen使用了一种高难度的升华方式:那就是不升华,忠于基本。就像他早期歌曲凭借最简单的和弦弹拨、毫不精致的混音却达到让人迷幻欲仙之感一样,这是一种魔法,或者说修行。

——我曾期待这样一种状态。如《维摩诘所说经》云:“……天华散诸菩萨大弟子上。华至诸菩萨即皆堕落。至大弟子便着不堕。一切弟子神力去华不能令去。”——何故?“结习未尽,故花着身”,关键不是花着身如否,而是你想不想这花离去,花与法本无高下,何谓花不如法?所谓结习者,是弟子们心里把万物、物质与精神都分了一个高下的定见。而花既着身,本来也是可爱的,证明这些“觉有情”者还都眷恋尘世,“畏生死故色声香味触得其便也”,就跟Leonard Cohen一样。

明悟到这一层,就能理解Leonard Cohen的所有忏情录的沉重与轻盈。有时你会误会这种洒脱是一种胡兰成式的无赖,就像在神奇如天籁的《苏珊娜》里他所唱:

“她喂你茶和橙子/来自远远的中国/你正想对她说/你没有爱可以给她。”但伤心沉痛的真相却是,你有无量爱,苏珊娜却无意接纳。因为苏珊娜是一个但丁的俾亚徳丽采那样的引领者,她带领你进入另一个悲剧般的幻象:

“耶稣是个水手/当祂在水面行走/祂也花上长长的时间眺望

自那座孤悬的木塔/祂终于明白/只有溺水的人能看见祂

祂说‘那末所有人都是水手/只有海能让他们自由’

但祂自己却被毁坏/早在天门大开之前/被抛弃,几乎像凡人

祂在你的智慧中沉没/像颗岩石……”

在此处世代的崩毁、信仰的虚脱、价值观的天翻地覆……统统融入一个渴望不可即、可以性却不能爱的女性形象中,与其说她是嬉皮时代的女神,不如说她是里尔克《杜伊诺哀歌》中决绝的天使。她的决绝,把我们弃于自由。

于是我们终于明白晚年的他为什么常常使用华尔兹作为音乐的基调。1999年世界没有末日,是Leonard Cohen用一首《Dance me to the end of love(和我舞吧,直到爱的尽头)》带我们体验了末日。末日不是终结,是循环,是永劫回归,一如华尔兹。在这当中那个浪荡儿Cohen,一时是一休宗纯这样的禅疯子,一时是维庸那样的绞刑架上的圣愚,在众生的狂泉之舞以外,他不做Bob Dylan那样的彩衣魔笛手,而是做那个始终忠于苏珊娜的舞步的情人。