在吃这件事上,远远没有达到男女平等。

比如我前阵子去吃火锅,刚兴趣盎然地点了“脑花”一枚,对面的男生看我的眼神,忽然惊惧不堪。

搞笑!吃个脑花就是僵尸吗?

点脑花需要勇气,在一桌人面前夹起脑花放进红汤,简直要有刘胡兰就义一般的慷慨。我看着那一堆白白的脑花在激情如火的花椒辣椒中若隐若现,神出鬼没,心跳急速加快。当我环顾四周,大家都尴尬地望向别处,顾左右而言他。

你们难道不能体会,浸润了火锅中五味精华的脑花,究竟有多好吃吗?软糯顺滑四个字来形容,实在是太局限了。一点点麻辣在舌尖上轻轻刺激,但紧接着便是一种绵密,比鹅肝还要细软丝滑,无上美味啊!绝代隽品啊!!你们懂不懂啊!!!!

除了脑花,还有白子。初冬在京都小巷里的一家小店吃河豚,一道道河豚料理依次上来,鱼皮、刺身薄切、河豚鱼天妇罗……我想等久候不至的情人一般着急,只有操作台那边的老板,看着我神秘一笑:“在等这个吧!”一小碟盐烧白子端在我面前。

如释重负的享受着那一口时,却开始接受同伴的质询。“这是啥?”“白子。”“白子是啥?”“精囊。”“太恶心了,你居然爱吃这个!”

恶心个P啊,你吃大闸蟹的时候,不也和我说最爱吃雄蟹吗?你以为雄蟹的膏是什么?脑子吗?顺便说一句,比我更爱吃白子的是苏东坡爷爷,他老人家看着短短芦芽绿绿蒌蒿,脑子里想的是“正是河豚欲上时”。他爱吃河豚,更爱白子,居然起了个“西施乳”的花名——“甘美远胜西子乳,吴王当年未曾知”这两句实在太香艳了。其实还!不!是!为!了!掩!盖!事!实!的!真!相!

除了白子,还有肥肠(具体可见反正也雾霾了,不如吃顿肥肠再狗带!),还有卤煮,还有腰花……男生吃便是豪迈,女生吃便是吓人。俗不可耐固然不好,雅不可耐有时也烦。

不过,有一样菜,至少在点菜时,不会被歧视。

核桃肉。

最早看核桃肉一味,是在《金瓶梅》。李娇儿生日那天,西门庆请敬献春药的胡僧吃饭,里面有“用羊角葱[火川]炒”的核桃肉。“火川”在各种词典里均未得见,我疑心是“汆”的通假字。

核桃肉和核桃有什么关系吗?我曾经吃过一家颇有名气的小馆子,菜牌上亦有“核桃肉”一味。当时饥肠辘辘,便点了来送饭。结果一上桌,奴家傻眼了:

乃是一盘炸过的核桃炒肉丝。

和我一样遭遇的还有梁实秋。他吃到的是“一盘炸腰花,拌上一些炸核桃仁”。这道菜想来不会好吃,梁实秋说得很诚恳:“软炸腰花当然是很好吃的一样菜,如果炸得火候合适。炸核桃仁当然也很好吃,即使不是甜的也很可口。但是核桃仁与腰花杂放在一个盘子里则似很勉强。一软一脆,颇不调和。”

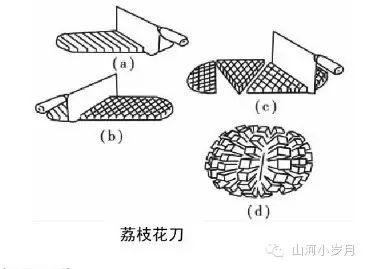

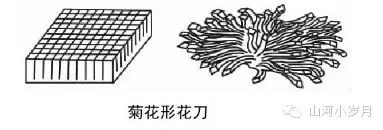

所谓核桃,实际乃是一种花纹。所谓“核桃花刀”是也。我曾和大厨大董聊天,他刚入行时,跟着师傅学刀工,天天切腰花:麦穗花刀、梳子花刀、竹子花刀、核桃花刀、蜈蚣花刀……核桃花刀也称钉字花刀,切法是先用直刀剞上一条条平行的刀纹,再用直刀交叉成直角,剞上一条条平行的刀纹,不可切断,这样食物加热后,四角卷曲,颇似核桃。大董说,要练好这些刀法,没有别的诀窍,只是熟能生巧。那时候,小徒弟们都暗暗较劲,买二十斤腰子,大家都抢着切,谁都想多练一下。

腰花是下水,属于贱物,陈寅恪读书时,把钱都拿去买书,日日吃炒腰花度日,苦不堪言。我觉得这大约因为北地餐馆不善治腰花,我在北京吃的核桃腰,总是过火而干硬,味同嚼蜡,还是江浙本地馆子做得好,嫩到极点,吃到嘴里却是没有腥气的。在四川吃过一味炝腰花,更是绝品,算是腰花里的异数了。

李娇儿生日吃的核桃肉,和腰花没什么关系,而是用核桃花刀处理的肉入水汆熟,然后与羊角葱爆炒。来北京之前,我从未见过羊角葱,出差去济南时,于路边店吃过一次,昏黄灯光下,见了点点嫩绿,有种喜上眉梢的暖,入口却是辣,伴着乍暖还寒的早春二月,倒很相宜。

后来才知道,羊角葱春天才有。在深秋时,人们将大葱捆好。一排排码放在屋檐下。当寒风刮来的时候,用草帘子盖上,一入冬就可以食用了。到了春天,老葱生芽,嫩绿的青葱弯弯的,好似羊角,这便是羊角葱。

羊角葱味道不算出色,却留下了一句著名的北方歇后语:“羊角葱靠南墙──越发老辣”。《金瓶梅》里,这句歇后语居然出现了三次,最让人印象深刻的,乃是西门庆因为吴月娘雪夜祷告,夫妻重归于好。孟玉楼、潘金莲和李瓶儿凑了银子买了金华酒,“在后厅明间内,设锦帐围屏,放下梅花暖帘,炉安兽炭,摆列酒席”。好面子的西门庆看见“李娇儿把盏,孟玉楼执壶,潘金莲捧菜,李瓶儿陪跪”,非常开心:“我儿,多有起动,孝顺我老人家常礼儿罢!”金莲心里有气,于是嘴快插嘴道:“羊角葱靠南墙──越发老辣!若不是大姐姐带携你,俺们今日与你磕头?”

胡兰成说,“《金瓶梅》里的人物,正如阴雨天所留下没有洗的绸缎衣裳,有浓浓的人体的气味。”殊不知,这“浓浓人体气味”,正是十足的人间风趣。