文 | 姜鸣

▍一

兴盛了几年的永康路酒吧街要搬迁了。星期天的晚上,我们全家决定去吃顿晚餐,以作告别。

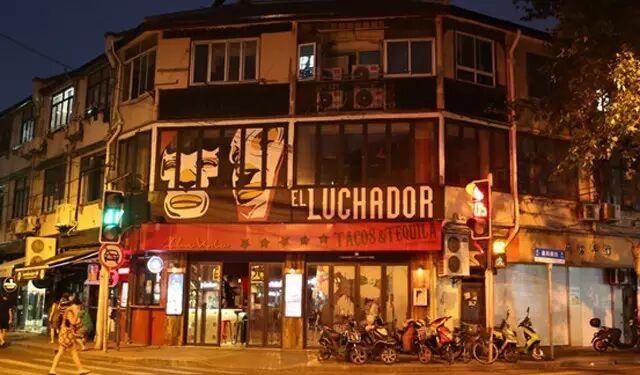

▲ 永康路筑路于1884年,法租界时代叫雷米路,1943年改今名

▲ 从前,一楼就是这种普通的街面房子

永康路离我家不远,前些年看着它兴盛起来,一家接着一家酒吧和外国料理店,鳞次栉比,成为上海著名的洋人小吃一条街。

我有时去那里散步,看着老外握着一杯啤酒,慢慢地吮吸,可以和同伴聊到半夜。他们喝酒的地方不在店堂里,而是在店外的街边。

夕阳西下的时候,酒吧的活动门窗全部打开,将店堂和马路联为一体。简易的高桌和高凳子搬将出来,霸占着人行道。这里的餐食并不精致,环境更是简陋随意,却是旅居上海的外国人最开心的地方之一,他们尽情畅饮,高声喧哗,不用绅士般地矜持正经。

夜幕降临了,每家店都挤得满满的,并且总是外国人比中国人要多。食客们穿着随便,趿着人字拖鞋,呷着酒,用Fish & Chips蘸着酱汁混一顿晚餐。某天,我带着一位留学回来的同事去逛,“外国屌丝”,他说,“就是在国外,也不能这么张狂”。

▲ 永康路酒吧街的特色是老外的主场,每晚桌椅搬到街上,喧闹无比

▲ 永康路酒吧街的特色是老外的主场,每晚桌椅搬到街上,喧闹无比

▲ 这几天客人都在酒吧里喝酒,街头秩序被整治了

我们坐进永康路口的墨西哥餐厅El Luchador,要了龙舌兰酒,要了牛油果酱配香脆玉米片,要了法吉塔铁板和牛肉卷饼,慢慢地品尝起来。服务生告诉我,今天是最后一天,明天起,餐厅就不卖主食了,但还可以卖饮料和酒。

“哪天搬迁呢?”我问道。

“不知道。”

我心中涌起一丝淡淡的怅然。

▲ 永康路的酒吧开始动迁了

▲ 永康路的酒吧开始动迁了

我并不是永康路的常客,顶多只能算一个匆匆走过的路人甲。在我印象里,永康路从前并不起眼,沿街都是陈旧的二三层楼街面房子。

多年以前,这里是个马路菜场,菜贩不仅沿着人行道摆摊,还将一楼的大部分房子都借了下来。

每天早晨四五点钟,永康路就开始了喧嚣和吆喝。如今酒吧餐厅的店面,当年多数都是肉铺鱼摊,卖肉的师傅挥舞大砍刀切割着猪爿,还有人在宰杀鸡鸭、河鱼、黄鳝和牛蛙,空气中散发着动物的腥味。阿姨爷叔每天都和小贩讨价还价,争争吵吵,就把生意做成了。

这种生意场景,一直要延续到晚饭前后。那时节,楼上住户也是不胜嘈杂的重负,屡屡向政府投诉。

后来在徐汇区政府的努力下,2009年,将马路菜场全部取缔,永康路沿街房屋重新装修,开出数十家服装小店。不料生意清淡,部分商店自行探索向酒吧业转型。依托市场的投资创业冲动,转型圆满成功,打造出酒吧一条街来,热火至今,成为旅游书上推荐的必游之地。

永康路的酒吧餐厅并不高级,是混在市民社区里的一种普通生存状态,正是这种平民状态,才吸引住生活在这座国际繁华都市中的普通老外。网上评价,称作“很乱很风情”。

只是沿街楼上住户依然受扰不止,各种抗争时有耳闻,甚至向楼下狂欢的人群泼水泄愤。在居民不懈的投诉下,永康路的酒吧终于曲终人散。

▍二

记得二十年前,某个深秋的日子,朋友告诉我,永嘉路靠近陕西南路一带,每天晚上七八点钟之后,出现了一个兴旺的花市,可以买到很便宜的鲜花。

当晚,我就和几位同事前去一探究竟。果然,沿街马路牙子边上,蜿蜒着一列长长的人龙,各种颜色的玫瑰、康乃馨、唐菖蒲、马蹄莲,一束一束,插在大大小小的塑料桶里。

风,带着寒意,花朵却在昏黄的路灯下绽放。这些小贩是从哪里冒出来的?不知道。他们说,鲜花都是自家种植的,我也不相信。但价格是绝对的低廉,忍不住就买了许多。

后来,这支夜晚聚集的马路大军越来越繁盛,大约也很扰民,就被“招安”,整合起来,1999年初,开进马路对面常年关闭的文化广场,成为著名的精文花市,也成为上海的一个美丽的亮点,一度占据全上海鲜切花批发量的90%以上。

2005年10月,文化广场开始整体改造,这个花市也被解散,虽说花店都迁移别处,但作为一个整体市场,却是无疾而终,只给人们留下温馨的回忆。

▲文化广场解放前是外国人开设的逸园跑狗场,建国后一度是上海最大的室内集会和演出场所,后来长期关闭,1999年开出精文花卉交易市场

▲ 如今新建的文化广场,是一个以演出音乐剧为主的大型文艺场所

记得三十年前,历来宁静优雅的华亭路上,忽然人声鼎沸。沿着马路,无数服装摊位,吸引着红男绿女、中外人士前来消费,这里是上海第一个个体服装市场。

改革开放初期的个体户,大约都是从做服装餐饮起步的。华亭路小老板的聪明能干,不仅是他们的买手能够搜罗到新奇流行的外销服装尾货,更能够准确预测流行趋势,驳样仿造,设计定制,从而成为都市流行之源,夺走了仅有一箭之遥的淮海中路服装大店的人气和市场份额。

仅长732米的华亭路上,摊位多达400多个,成了上海人气最旺的街道。

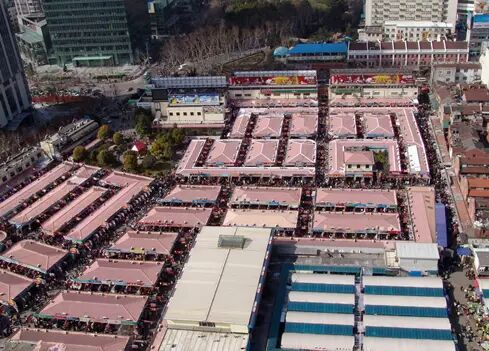

2000年5月,华亭路服饰市场搬迁到襄阳南路,占地2.4万千平方米,共有商铺879间,2000多名个体经营者从事服饰、鞋帽、礼品等商品交易活动。

这片紧邻淮海中路繁华商圈的宝地,每天都人头簇拥、摩肩接踵,日均客流量达5万人次,节假日客流量达10万人次。

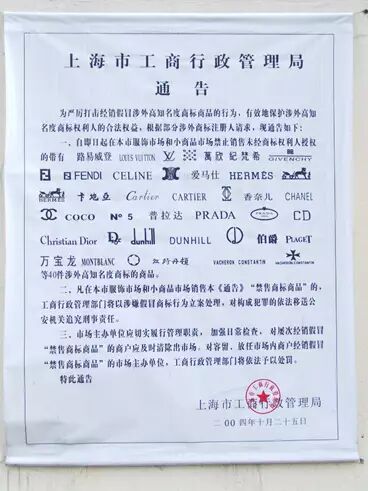

襄阳路市场以及周边派生出的小店,每天都在贩卖仿制的外国知名品牌,有人戏称“聚假求真”,不仅吸引着中国游客,也吸引着大量外国游客,其中不乏大腕明星,这是生意兴隆的潜在原因。

▲ 华亭路市场后来搬迁到襄阳路淮海中路上,一度是上海最繁盛的服饰市场

▲ 工商局在襄阳路市场张贴的禁止销售假冒名牌的通告

▲ 2013年开张的环贸IAPM商场,是西区高端时尚的新地标,卖的都是昂贵的真名牌

在襄阳路办服装市场,本来是个权宜之计。那块空地,原来有高塔公寓,后来拆迁了,但其他开发动迁,因种种问题而耽搁,就将其暂时来承接华亭路市场的转移,没想到竟获得巨大的成功。

六年之后,为了建造环贸中心,也为了推进知识产权保护,2006年 6月30日,襄阳路市场关闭。又越七年,环贸IAPM商场开业,襄阳南路淮海中路一带华丽转身,成为上海新的时尚地标。

城市在发展,物质和精神的消费都在提升,然而每个上海人心里,依然忘不了那个熙熙攘攘的服饰市场。

▍三

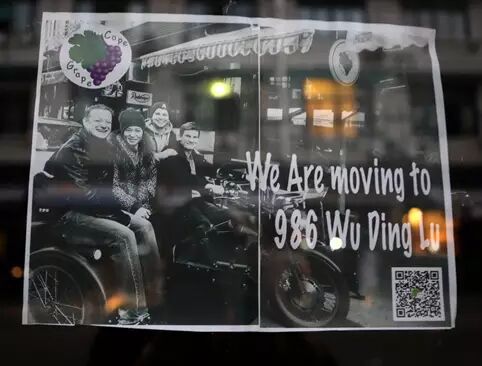

吃完晚餐后,我们在永康路上穿行。大约已经开始实施搬迁计划,街上灯火阑珊,不少店铺门口挂出搬迁的通知,一些饭店已经打烊。开着的几家,也不见有把桌子搬到街边的,看来环境整治颇具成效。

鬼佬们只能在店中嗨皮,声音依然响亮,但从前的兴旺景象已经黯淡了许多。不由想起去年10月31日,万圣节的时候,这里满街老外化妆的牛鬼蛇神。蹦着跳着,歌舞升平。

▲ 永康路上欢乐的人群

▲ 店门口张贴的搬迁广告

城市的繁荣、安全、便捷,是市民和政府的共同愿望。上海的西区,徐汇区、卢湾区(现在划入黄浦区了)交界地带,环境优雅,绿树成荫,一直孕育着强大的创造力。

卖服装的华亭路、襄阳路,卖鲜花的文化广场,做餐饮酒吧的永康路,在地理空间上极为接近,骨子里,渗透着一股浓郁的都市文化内涵,与杨浦、浦东的遗传基因密码不同;与广州、成都的市民生活,亦是完全不同。

我常告诉北京朋友,你们爱说上海人“小资”,你们把后海开设的酒吧称作“小资情调”,其实在上海人的语汇里,并没有“小资”的概念,这只是一种潜移默化的生活方式而已。

花开花落,云聚云散,本是常态。今天,酒吧搬走了,那街上的店面干什么呢?昔日永康路东段,只剩一家服装店坚守着没有转业,它笑到了最后吗?前些天,有家家具设计公司开张,这是文创产业入驻吗?还有,墙上贴着房屋动迁的征求意见书,这里要开发新的房地产吗?

▲ 永康路东段仅剩的一家服装小店

▲ 新开的家具设计公司

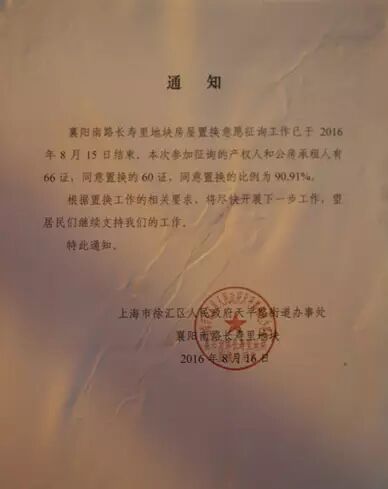

▲ 街道贴出的动迁事项通知

一切皆有可能。更重要的,是你决不知道,哪一天在附近哪条小马路上,又会生出什么新名目,形成新的聚集群落,打动都市人追求时尚、追求快乐的火热激情。

西区的都市文化创造力是笔宝贵的财富,属于这座城市的市民。对于它的标新立异,既不是放松管制,也不是简单地执法,而是珍惜它、呵护它、引导它、与它一起成长,如同西区街道两侧,那些参天蔽日、光影婆娑的梧桐树。

【注】本文原标题为《三十年上海西区风情的变迁》

【作者简介】

姜鸣 | 腾讯·大家专栏作者,近代军事史学者。