几乎每个人都会或多或少地看过、听过大卫·芬奇导演作品。电影《消失的爱人》、《社交网络》、《搏击俱乐部》、《本杰明巴顿奇事》、《七宗罪》……还有,Netflix上著名的美剧,《纸牌屋》。有意思的是,对于大卫·芬奇的同一部电影,有的人可能看到的是普通的剧情片,有的人看到的是惊悚片,或者至少是悬疑片。举个例子,大卫·芬奇执导的前后相距15年上映的两部片子:2014年的《消失的爱人》和1999年的《搏击俱乐部》。这两部电影都标记上了“悬疑”、“惊悚”的标签,但实际上,你看的时候觉得受到了惊吓吗?其实放在当下繁荣的电影市场,如果用一句话概述这两部片子的题材,那都是烂大街的IP。前者无非是《婚后五年之痒的夫妇相看两厌后的高级失踪案》,后者大概是《一个精神分裂者亦正亦邪的双面自我之相互妥协与折磨》。但大卫·芬奇总是能拍出不同的叙事逻辑。例如《消失的爱人》的两条叙事线:丈夫这一边像一部再正常不过的家庭伦理剧:失业、负债、情人……而妻子那一边却是一部暗黑的惊悚片,日记、血迹、阴谋、失踪,甚至有割喉和恐怖玩偶这些cult元素。两条线交织缠绕,直击人心。

《搏击俱乐部》一开始备受责难,被认为“反上帝”。但后来评论界对该片的看法发生巨大转变,它开始出现在很多“年度最佳影片”的名单上。

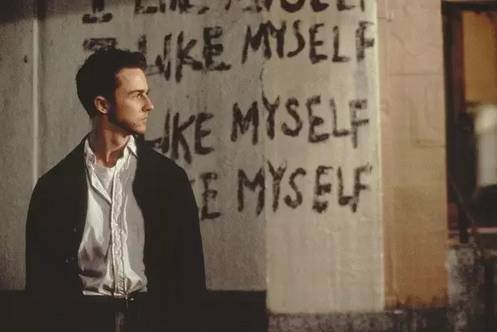

《搏击俱乐部》更是从第一幕就一环扣一环埋下了层层伏笔,讲述一个颓废的失眠症患者与一个叛逆的痞子英雄相遇相知最后相杀的简单故事。只不过,故事的正确打开方式是,影片从头到尾其实都是独角戏。

曾有人说,大卫·芬奇是继希区柯克之后,第二个稳稳坐上“好莱坞惊悚大师”这把交椅的人,这一点毋庸置疑。希区柯克的悬疑片,往往是普通人过着普通的生活,因为某个契机忽然陷入奇异事件,观众逐渐接受迎面而来的离奇剧情而不觉得突兀。大卫·芬奇亦是如此,每一个人物、每一件道具和每一句话,都出现在对应的位置,并随故事推进而改变,严丝合缝,极少发生“生硬”现象。而回到刚刚的问题,看芬奇的电影时你觉得惊悚了吗?可能很多答案是否定的。不难想象。因为在搜索框里输入“惊悚片”,往往得到的都是一批诡谲血腥的海报画面,如果范围聚焦在国产片更甚。这些豆瓣评分徘徊在2.4到4.2分的片子早已充斥了我们脑中对于惊悚悬疑片的想象空间,暴力、谋杀、吓人的妆容、恐怖的音效,如此云云。大卫·芬奇在《搏击俱乐部》开头模仿了电影开头常出现的反盗版“warning”,然而如果有人仔细阅读这份容易被人轻易忽略的忠告,会发现芬奇又来调侃了:“你所读到的本文中的每个词都是你生命中又一秒钟的浪费。你没有别的事情可以做吗?你的生命真的如此空虚以至于你怎么都想不出另一个打发时间的方法吗?”这位电影摇滚青年曾经痞气地说过:“观众们总在期望什么——我的兴趣就是对它进行嘲弄。这才是真正的兴趣所在。”他玩的是关于人性的智力游戏,让人性的探讨代替粗暴的视觉轰炸,让观众看完之后不得不重新审视人性的价值。引用影评人楚戈的一句话,大卫·芬奇所擅长的就是“在电影中构建一个无比和谐却又佶屈聱牙到顺其自然的谜团,逼迫观众的智力向更高的有序化发展。”如果遵循他的理念,那如今电影市场,又造成了我们生命中多少秒的浪费?印象最深的是《消失的爱人》里影片开始与结束时女主角的眼神对比,每次看到我都会觉得小小的惊悚。

如果悬疑惊悚片里注定有命案,那么大卫·芬奇的独特之处就在于,当别人都在用沾满鲜血的屠刀与电锯“磨刀霍霍”时,他使用了沾满“人性”的低调武器。

这种武器像是武侠小说里的“飞花摘叶皆可伤人,草木竹石皆可为剑”。他飞掷了一片纤薄的叶子,刺痛看客于无形。可惜纵观院线排片,这种叶子已难以觅寻。