大学的时候,为了彰显文艺女青年的逼格,我曾找来一代默片经典《摩登时代》来看,结果文艺青年不是你想当就能当,看了不到半个小时,扑街了。不死心的我又恶补了一番影评和相关知识,再看一遍,仍旧没有坚持到最后。讲真,虽然电影是“第七艺术”,但相比之下,如果一边吃饭一边看个什么消遣消遣,我宁愿去看马景涛咆哮。1910年8月27日,爱迪生发明了有声电影,从此,大银幕前的观众胃口被新技术又喂得刁钻了一分。在此之前的很长一段时间里,电影都是“伟大的哑巴”,主要依赖演员大量且夸张的身体动作和表情来呈现角色的内心思想。间或有在电影放映现场放音乐伴奏的方法来弥补声音的缺憾,但毕竟是隔靴搔痒,聊胜于无。但是,当有声电影刚刚面世的时候,首先坐不住的却是默片时代的名演员们。

爱迪生在实验室里小憩。

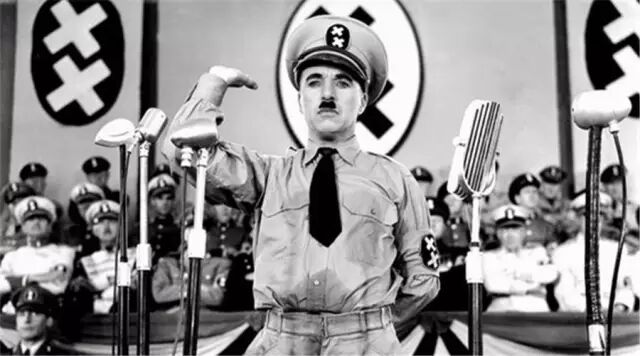

卓别林首当其冲。他公开发表声明,反对声音进入到电影之中。因而被电影理论界划归到了保守派之列。而当时的“保守派”,恰恰是集中了默片时代的著名巨星,他们甚至断言,有声电影不过是昙花一现,过不了几天,就会忘记了。然而,他们低估了观众对于主角开口说话的热忱。迪士尼抓住了这一契机,1928年,第一部全部有声对白动画片《蒸汽船威利》在纽约上映,引发了巨大的关注,其万人空巷的程度,不逊于90年代《还珠格格》引发的“全民四点半”——该剧热播时,下午四点半以前,居家妇女无一出门,都在家看电视,电视演完了才出门办事。从此,米老鼠成了人们最熟知的明星。在如此大潮的冲击下,卓别林也不得不顺应潮流,迎头赶上。渐渐的,先是在电影中加入音乐,后来让剧中的人物,慢慢地开起口来。1936年,他拍了最后一部无声电影《摩登时代》,宣告了一代默片大师的默片时代从此结束。很难说,卓别林是想开了,才主动拥抱新电影时代,还是不得已而顺势为之。四年后,他终于也操起刀来开始拍摄有声电影《大独裁者》,但是,为了保持自己捍卫“传统电影”的风骨,喋喋不休的是大独裁者,喧嚣的是其他角色,而善良的理发师查理却是个寡言的小个子,基本上没说几句话。

不是所有的默片时代的演员都能像卓别林一样走运,甚至连影星嘉宝,都一度被公司担心她那瑞典口音影响到票房,直到《安娜•克里斯蒂》才开口说话,再次在有声电影的世界里大放异彩。大批在默片时代被观众喜欢的影星,因为一张口就令影迷大跌眼镜,从而在大浪淘沙中,被残酷地淘汰了。

就如同那些无数曾经辉煌一时,而终究落后于时代的艺术与人一样,在时代的前进中,渐渐蒙尘,很多人喜欢说“时不我与”,还在没落中秉持着一种“我先前——比你们阔多啦!现在不阔是因为我恪守传统曲高和寡”的清高劲儿。但是,保持传统不就是为了传承吗?固守成规而不愿做任何改变,又怎么好意思给自己扣上“传承精神”这么大的帽子。所以,我特别讨厌那种过着现代人的生活,却老拿过去说事儿的人。大学生宿舍里装个空调就叨叨,“现在的学生就是矫情,不能忍,我们以前吧啦吧啦”。什么年代说什么事,长征还是靠腿走出来的,你上班为啥非得开个车?