文 | 张鸣

两晋南北朝的所谓士族,其实就是官N代,他们不是贵族,多数都没有过爵位,即使有,也没有人看重。那年月,三代有做过领军护军以上官儿的,为甲姓,做过九卿方伯的为乙姓,做过散骑常侍大中大夫的为丙姓,做过吏部正员郎的为丁姓。

这四姓,统称为右姓,算是豪门士族。其中,如果三代有做过三公的后代,被称为膏粱,做过尚书和中书令的后代为华腴,则是士族金字塔顶上的珍珠,最为牛叉。

这些牛叉人物,大抵靠祖上的阴德,这个祖上还不能太远,就是从自身往上三代。如果像陶潜那样,祖上虽然也阔,但离得太远,还是不算数,出仕居然只能做彭泽令,督邮来了,得束带见之。不想为五斗米折腰,只能挂冠而去。

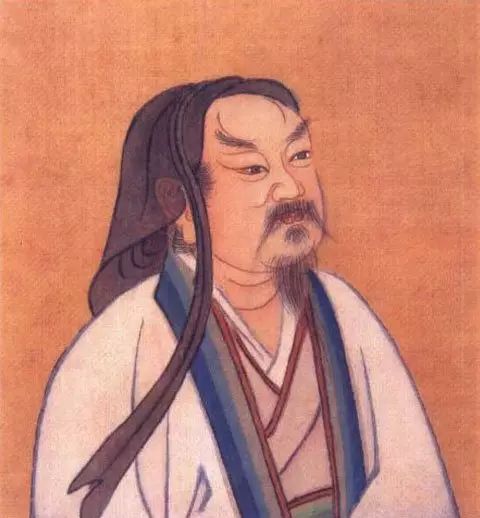

▲ 资料图:陶渊明

当然,作为士族,首先须是读书人,这在西汉中后期,已经是这样了,不读书,做不了官。不通一经,也得通律令。西汉初年,那些屠狗贩缯之徒的功臣后裔,如果不读书的话,逐渐都被淘汰了。

魏晋以来,读书人被分为九品,高下主要看家世。按说,上三品都属于上品,其中一品留给皇族,等于没有,所以,二品就成了顶尖。右姓之人,人人都想争二品,将之称为灼然二品,争不上,就闹事。后来评级的中正官不管了,一切搁给吏部,吏部只好按谱牒授官。老爹和爷爷官儿越大的官N代,越是挑剔,不仅挑官的大小,还挑职位的清浊。

无论清浊,反正士族子弟是不管事的,父祖的官儿越大,越是不管事。职位得他们包圆,但公务一概不问。所有的活儿,都交给衙门里打杂的干,中书省里做抄写杂务的中书舍人,居然可以号令天下,成为皇帝倚重的关键人物。

士族们如果有人真的操心一点政务,就会被同辈嘲笑,说他俗。真的被判定为俗了,那么一传十十传百,多少年都抬不起头。那么士族们干什么呢?吃药,喝酒,作诗,写字,作画,还要加上清谈。所以,那个时代,至少在最初的几十年,诗文,书法和绘画还是真有可观。

▲ 资料图:士族复用药物“五石散”的原料

士族自己是一个圈子,圈子里,按父祖辈的官阶排座次,谁是老大,谁是老二,圈子里一清二楚。甲乙丙丁,膏粱和华腴,层次分明。出来做官,甲族之人出仕能做什么官儿,乙族能做什么官儿,都有不成文的惯例在。父祖越是显赫,儿孙仕途越是发达。那年月,假造谱牒,冒充士族的人不少,但只能蒙外面的人。圈里的人,不用眼睛,用鼻子闻,也能辨出真假来。

如果圈子外的人,想要混进来,基本上是不可能的。哪怕某人得到了皇帝的宠信,有权有势,人家士族也不尿你。皇帝也好,王爷也罢,出来为这些人撑口袋,讨人情,也是没用,士族就是不买账。外面的人想借婚姻跟士族攀亲,也就是在南朝末期,才能得逞,即便如此,也得搭上大笔的钱财。

骨子里,两晋和南朝的士族,是看不起皇帝的。皇帝在他们眼里,就是大兵。从刘宋开始,的确都是军人做皇帝。桓温本属士族,但由于热衷权势,也擅长武事,惦记着篡位,所以也被士族视为大兵,无形之中降了格儿。士族怎么会看得上大兵?所以,东晋和南朝的皇权,都不怎么嚣张。无论什么事儿,只要士族不买账,就一定会搁浅。

士族牛叉的生活,是得到社会认可的。全社会都认这些牛叉士族的账,包括那些被压在最底层的农民。所以,屡屡被抢白的皇帝,也没有办法把这样不干事还牛哄哄的士大夫赶走。

世界上的事儿,就是这样,无论怎么样不合理,只要形成了风气,还就是难改。梁朝时爆发侯景之乱,众多高门大户的士族,穿着绫罗绸缎,抱着金玉活活饿死在家里,也没有改变士族的风气。没死剩下的,还是这样的活法。所以,南朝只能王小二过年,一代不如一代。

前几代的士族,不干正事,但还有诗有文,有书法有绘画,到了后来,诗也没了,画也没了,就剩下吃药喝酒了。可是,无论怎样没落,士族对于官位的垄断,却始终没有放手过。尽管所有的衙门,大官不管事,小官在当家,但大官却永远都是那些大姓的囊中物。

然而,官僚帝国,所谓的官僚,本是皇帝聘来替他办事的。聘与不聘,用与不用,撤与不撤,杀与不杀,原本都是皇帝的权利。士族这样干,等于把皇帝的权利给侵夺了,侵夺了还不干事。显然,这样的状况,皇帝是不可能长期容忍的。毕竟,士族不是贵族,西周时的贵族,世袭的是土地和采邑,现在的士族,世袭的是理论上属于皇帝私有物的官位,道理上就讲不通。

所以,隋唐之世,皇帝改了制度,用考试选官。人们发现,再强固的风习之树,如果用制度这把大斧来砍,也是砍得动的。当然这也不容易,一直砍到唐朝灭亡,中间还经过了朱温这兵痞加流氓的大刀,到了北宋年间,人们才发现,士族居然没了。至于他们的牛叉和生活,更是不知什么时候,就去了爪哇国晒太阳去了。

【注】本文原标题为《官N代的牛X生活》

【作者简介】

张鸣 | 腾讯·大家专栏作者,中国人民大学政治系教授。