来源:花边阅读(ID:huabianyuedu)

一路向北,走了很久,终于抵达布拉格。

穿过起伏街道,在老城广场边的露天咖啡厅坐定。盛夏,但是连日的阴雨让天气格外清凉。广场中间没有许愿池,空地上搭起临时舞台。乐队正在试音排练,晚上有演唱会。

白天的布拉格充斥着各种喧哗的声音。鸽子的扑腾声,卖唱人的歌声,游客的嬉笑声,店员的热情招徕,流浪汉口中含糊的感谢……这里的声音仿佛是各种细微声浪的集合,喧嚣而躁动,成为时间的浑浊底色。

老城广场边上是著名的天文钟楼。每到整点时分,大钟顶部表盘两侧的雕塑便会舞动身体和头部,表盘上方的两扇彩色玻璃窗也会自动打开。金鸡报鸣,钟楼顶部传出洪亮的钟声。人们停驻、抬头,齐齐望向钟楼,凝视的表情出奇一致,仿佛在布拉格产生了同一种听觉体验,就像卡夫卡小说中K初见永无法进入的城堡时引发的想象。

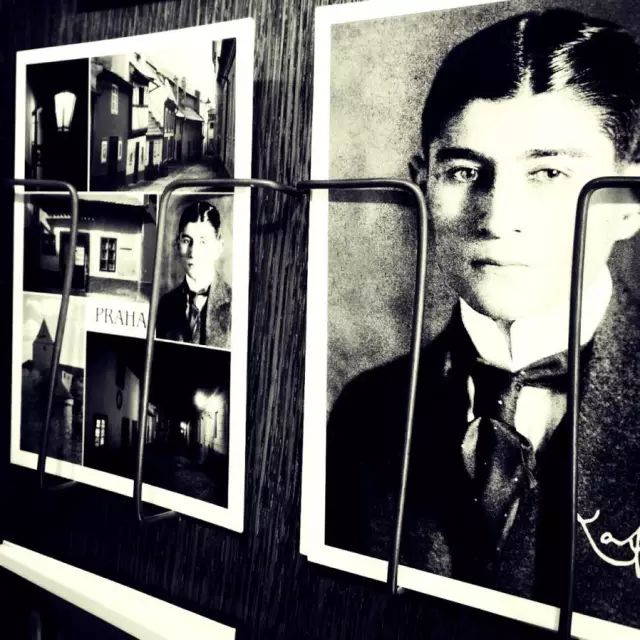

在布拉格,卡夫卡那双忧郁的眼睛在纪念品商店出售的各种T恤、茶杯、书签、冰箱贴上注视着行人,作家被当成一种源源不尽的旅游资源。如他所说,布拉格有时候像一位“有着利爪的母亲”,将他裹挟,无法挣脱。生前,死后。

“这里是我就读过的高中,那边的建筑是我就读过的大学,左边一点就是我的办公室。”然后卡夫卡用手指围成一个小圆圈说:“我的一生就关在这里,在这个小圈圈中。”其实布拉格的风光不会辜负游客的期待,俯瞰老城就像是翻阅一本建筑学的教科书。老房子的屋顶多为亮红色,墙面是象牙黄色,阳光下金碧辉煌耀眼夺目。

位于布拉格旧城区黄金小巷22号的房子被包装成热门景点,卡夫卡曾在此居住一年。妹妹为了让卡夫卡有一个清静的写作环境把房子借给他。如今红瓦蓝墙的小屋被粉刷一新,其实房子低矮得蹩脚,进门就得低头弯腰,面积不到10平方米,除了书桌跟一张小床,几乎放不下其他任何东西。年轻的卡夫卡就在这压抑窄小的蜗居里,度过漫长的寒夜,以病弱之躯就着炉火,彻夜写作。

在卡夫卡的作品里,桥是通往城堡的路,既僵直又冰冷。他对查理大桥偏执般的深情强大而脆弱。从3岁时便开始在桥上游荡,不但能说出大桥上所有雕像的典故,有好多次甚至在夜晚借着路灯的光亮在数着桥上的石子。

一起去捷克的同行男生,背着沉沉的单反固执地要拍卡夫卡眼里寂寞的查理大桥,他从晚饭后坐在老城区的高处等天黑。第二天拿着终于拍到的相机给我看,“知道吗,原来查理大桥的路灯,是晚上11点才亮的。”

“我经常抱怨,我所能想到的布拉格的和你有关的地点太少。布罗德家在沙棱巷的住房、煤炭市场、派尔巷、水果巷、河沿大道、还有交际大会堂里的咖啡屋……的确很少,但亲爱的,就是这些地点,对我来说在布拉格地图里竟是那样显眼。”这是1913年卡夫卡写给菲丽丝· 鲍尔的信。

交往两年之后,卡夫卡和鲍尔两次订婚,两次退婚。或许仍然是孤独与交流的矛盾作怪,在这聚少离多的恋爱中,他们分开难忍相思之苦,见面难掩失望之情。作家的职业与普通人的爱情好像是一对不可调和的矛盾。结婚、建立一个家庭是人的伦理轨迹,然而孤独又是文学创作不可缺少的常态。在短暂有限的生命中,卡夫卡选了更难更加心力交瘁的后者。于是世界少了一个平庸的丈夫,多了一个特别的作家。

1924年6月3日,41岁的卡夫卡因肺病辞世,可以奋笔的东西很多,只是时间太短,他才写了二十年。卡夫卡一直都在写他自己,因为他足够清醒,足够孤独,足够矛盾。青春的脸庞和沉重的阴影,总是在身体上融合得那么好,生长和腐朽紧紧拥抱。向光而生,向死而生。

就是这样吧,一生中有多少次,想象的事物比看到的还真切。站在陌生的楼顶,最难的时候会觉得跳下去反而轻松,人生的失落和压抑比死亡更可怕。然而过去之后就好了。时间不动声色掩盖一切,阴郁中不灭的微光催促你不要选择容易的。

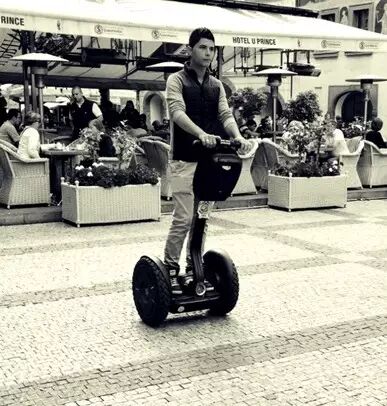

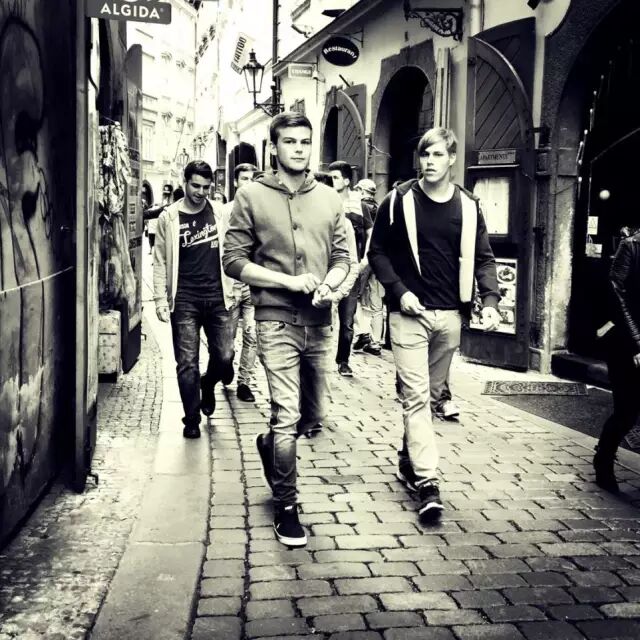

所以我在布拉格拍了那么多翩翩少年:他们的身体正以迅猛的速度趋向成熟,他们的精神在无边的荒野中摸索、困惑和犹豫。然而一切才刚刚开始,有什么好怕的。人向前走的时候,影子永远在身后。