什么年代了,有人写情书吗?许多人觉得不合理,尤其是少数牛逼哄哄的影评人们。《伦敦查令十字街84号》这个古书店笔友真实故事,只是个特例吧?更绝的,男书店老板与女作家两人旗鼓相当地通信20年,没有爱情,甚至没见过面,只有满腔对绝版书的热情与幽默。较之本片的倾诉转爱情,友谊,更为纯粹而不可思议。我认为《不二情书》用错了红娘,却也成功地为自己贴金,取法乎上得乎中啊!

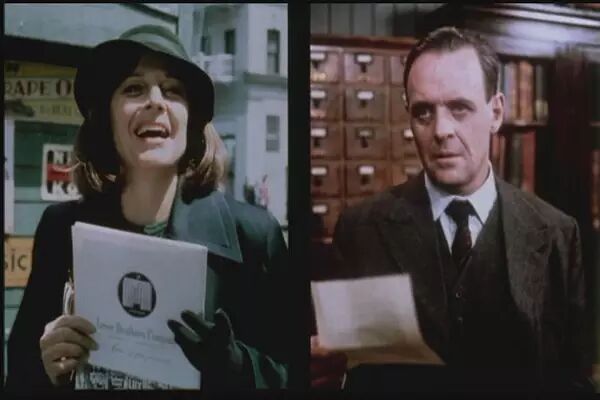

▲ 《查令十字街84号》电影剧照

看Anthony Hopkins主演《查令十字街84号》,特别好心情,尤其是处理古书的熟练与机智细腻,叫人由衷崇拜。我想起自己高中刚毕业时的卖书经验,那种面对客户如数家珍的时刻,真是志得意满而泰然。

不二,在佛教概念里,是不落于是非善恶垢净的两边极端意识流,就像佛陀说自己与众生无二无别那样,是难度极高的证悟境界。这部《北京遇上西雅图》的续集电影,命名为《不二情书》,对我来说,有点丈二金刚摸不着边,看了许多影评,还是没搞懂“不二”在哪里,似乎大家没有我这么在乎这两个字的根本含义。

然而,我还是看得很开心,热热闹闹地笑完也感动了,编剧很用心,导演也挺费心,演员都是我喜欢的,结论,值回票价。我相信,很多人都有同感,票房说话,首周放映每天一亿人民币,这可是自掏腰包,一点也不含糊的证明。

合理与否,很少人真的在意,重点是好不好看,有没有触动人心的镜头。就像开场与结尾,都用了特效现代侠女范儿,跟剧情没关系,只是凸显主角的人格特质,让你明白,骨子里,女主角是这德性,也许在她自己的梦里,或者是她向往的人生,总之,这是她的主要人格面具,一目了然。

每个人几乎都在过着自己的纠结人生,童年养成,也似乎决定了未来命运,很少人能真正超越,唯一能做的,是在这既定的格局里,闹出一点让自己舒服的样子。选择,或多或少地掌握回来,也就是所谓的“骨气”,要有骨气,必须先拿到选择权。这便是女主角姣爷的架势,抵制命运枷锁,从牢笼里拿回主导权,即使撞得头破血流。

论细节,《不二情书》有许多瑕疵,尤其是在合理与否上较真的话。若谈角色塑造,是非常成功的典范,一以贯之。不论是男女主角,还是作为配角的老夫老妻,都在说明,人活着,有不得已的选择,但只要有选择,就必须蛮干到底,代价不计。跟自己较真,不以常态价值观论的态度,在电影中的主要人物身上,都表达得很清晰。

认为写情书矫情的人,都是年轻人。我是50后,小时候常羡慕别人有笔友,因为这既证明了自己文笔好,同时宣告了拥有旗鼓相当的“情人”。而我在失恋时,被警告:千万别写信!因为写,会动真感情,而忘记所有该考虑的生活条件。这才明白,写信是催情剂。

没错!文字,会让人陷入自己的想象世界,抛开现实中的种种烦恼与困扰,时间长了,便会以假乱真,而忘乎所以。一旦付出真感情,所有的理智忽略不计,而美化述说的对象,是人之常理。

汤唯在片中,出现赌徒父亲,自己也沾染了赌性,让我想起陀思妥耶夫斯基为还赌债而一个月完稿的《赌徒》,几乎是自传,无比真实的切身经历。我念初中时,读这本书,按说,应该看不懂,却感受深刻。半世纪前,国民政府刚刚迁台,许多大陆人的生活方式也带到了台湾,打麻将,便是空前绝后的全民运动,几乎影响各个生活层面,而迫使蒋介石下禁赌令,即使是在自己家里跟家人娱乐,也犯法。那年代,赌,是可耻的。我小时候,经常睡眼朦胧地等父母回家,因为两人都在麻将桌上,更让我深感羞耻。

可想见我是多么痛恨麻将。后来每逢过年在干妈家上麻将桌,虽牌技不佳,却因不懂规矩而经常大赢,被赶下桌,才发现已经有瘾头。幸亏一年一次,否则,我也将会是另一个赌徒。然而,我开始渐渐明白,很可能人人都有成为赌徒的基因,只是看机会在哪里,不在麻将桌上,也许在事业,甚至感情上。

汤唯在走投无路时,遇上赌场老手邓先生,不得已,在他身上下注,这人对自己很慷慨,虽没感情,却还是值得培养。未料,向来赌运不佳的汤唯,又赌输了。

编剧有情怀,再不堪的人生,仍然有赌一把的机会。

男女主角误打误撞地收到信,大半部电影未曾相见,一阵叫骂后,不打不相识地成笔友,然后,因为不认识才能吐露心事,展现平时未能呈现的自己,一发不可收拾。情怀,需要时间养成,而写信时酝酿的时间,恰是我们这快餐年代最需要却不可得的感情。票房,证明了我的结论,这么多不合理的情节,偏偏就是有人买单,而且是很多人。

▲ 令观众动容的老夫妻

秦沛与吴彦姝,这对戏中的老夫妻,演得真是好,好得让人相信他们相处了一辈子,好得让吴秀波这一开始打歪主意的坏人,都变成了温良恭俭让的好人。我宁愿相信这样的故事是真的,不管看起来多么不合理。因为,在我生长的年代,这种真实故事不少见,这样的老人,的确存在。

我曾陪同学姊全家人拜访住在美国费城养老院的父母,那是政府提供的福利,有单人房也有夫妻同住的小套间,麻雀虽小五脏俱全,可以在自己的厨房开小灶,也能去公共厨房用餐,还有健身娱乐设备,每月只需缴一百美金,小公寓距离医院只有十分钟步行距离。然而让我震惊的,是整栋楼里,住的几乎是北大或师大毕业的校友,其中也有不少著名高龄学者,几乎可以天天开同学会,下棋打球票戏包饺子,任何时候都玩得不亦乐乎。

我不怀疑剧中秦沛与吴秀波之间的对话,与后来培养出的感情。我甚至对吴彦姝这样的老太太深感亲切熟悉,因为在那栋养老院里,处处是这样娇滴滴的可爱老奶奶。我相信,这样的年代一去不复返,无论是否经纶满腹,那种单纯的婚姻与幸福感,在如今的年代,几乎不可能发生,我能理解许多影评人的嗤之以鼻。

不二情书,里面主要人物最大的共同点,就是非常“二”,二得好坏不论得失不计,我们喜欢这部电影,不正是因为自己做不到,而看到有人做到了,便欢喜信受吗?

也许,在我们自己无聊的人生里,恰恰需要这样的“二”?

作为大牛与姣爷的红娘,《查令十字街84号》20年笔友情,实在没有存在的必要,却成功地运用著名文学作品,为自己拔高了存在价值。其实《不二情书》可以用任何一本书取代,而不影响剧情,甚至不必是书,仅只一个事件的误会,开启话题后,要延续笔战,就是两人价值观与涵养互动的默契,而再也不需要这短暂的红娘了。

我恰恰认为《不二情书》用《查令十字街84号》做红娘,是个大败笔,漏洞百出。然而,编剧或许想让这不熟悉的远距离情怀,打开平时难以启齿的心里话吧。无所顾忌尽情地二,就好像老夫老妻不怕出丑那样,我们面对不需要见面的陌生人时,才能真正开怀畅谈呢!

这是上个年代,没有手机没有电视时,最大的娱乐,写信给陌生人聊天。笔友,是最好的心理医生。而我小时候住在寄宿学校里,也总盼着认养人的信,寥寥数语,异常地温暖有疗愈。《不二情书》可以算是对笔友年代的致敬吧。