《东方历史评论》微信公号:ohistory

艺术大师张光宇是一位在中国开创了现代主义美术先河的标志性人物,被人长久记忆,又被人轻轻遗忘。陈丹青曾说,“‘毕加索加城隍庙’——抑或‘城隍庙加毕加索’——是高度概括光宇先生的传神之语,此语指向明清民间美术与欧洲现代主义资源,二者相加,民国新上海的文化,灿然可见。”

以下影像资料转载并编辑整理自北京匡时(微信号:council-beijing),部分文字作者为袁运甫。

1918年,在世界画报任助编时的张光宇

《牛郎织女》舞台服装设计草图 20世纪50年代前期

张光宇1900年生于江苏无锡,父亲和祖父都业中医,祖父兼长中国画。光宇老师自幼酷爱美术,晚年仍回忆着儿时跟随祖母在佛堂里用梅红纸剪鹊梅、猴戏、大公鸡、双喜字的情景。乡土艺术的熏陶,江南风情的感染,孕育了他的艺术。十三岁时,外祖父为他安排了一个进入实业界的计划,但这不能改变他对艺术的钟情,他只当了一年钱庄学徒,终于在读完高小后到上海拜在张聿光门下学画。

光宇先生反对艺术上的偏执,强调宽达。他说:

“我主张什么都经历一点,而个人的艺术特色总是贯通的,因此我是从来没有给自己挂牌子的。”

他对金石、书法、文学、建筑以及中国画、西洋画、版画、雕塑都有广泛的研究,他常对学生强调:

“工艺美术家必须具备这种修养,因为工艺美术常常是以自己的美学理想灌注于设计,修养高低将决定其成败,决定其格调。”

如果要例举一种对中国传统文化最有代表性的艺术,京剧当之无愧。她是传统舞蹈,也是雕塑(亮相)、管弦乐、歌唱、诗、小说、武术与杂技的综合体。从秦汉的俳优起,经过两千年的发展吸收与演变,而成为完整的综合艺术。对艺术吸收能力异常强烈的张光宇,从小就生活在这个色彩、造型、文学与音乐像美梦一样交织成的艺术之国。

在上海读书的小小少年,对家族事业完全没有兴趣,却经常溜进住家附近的京剧戏院“新舞台”。有一个时期,张光宇总是悄悄拨开后台化妆室的门帘,全神贯注的看演员画花脸。看过回家,凭记忆把脸谱一张一张地画出来,被少年的神气所感动,当时的红老倌张德禄与小光宇结成“忘年交”。

新舞台的布景师是当时兼任上海美术专校校长的张聿光(副校长是刘海粟),张德禄给光宇说情,让张校长收下这个小徒弟。当时上海剧院刚开始用舞台布景,一幅幅大布画卷起来吊在上空,换景得费劲地解开绳子,慢慢拉下来。少年拜师心切,使尽力气把布景拉上拉下,张校长见到这情景,感动起来,便留下光宇做学徒。

布景《六姑家》设计图 20世纪40年代后期

一个提着大桶颜料,挥汗如雨的在大布上涂抹的十五岁少年便经常出没在舞台前后。日后,他跟儿子提起那段历史,“我不后悔,我是在实际工作中受到了锻炼,学到不少东西,如大面积的云山树林,亭台楼阁,这大都由徒弟来画,所以也就有了画大画的经验。”

1919年第一次世界大战结束,老师张聿光将得意门生介绍给一个朋友,创办生生美术公司的孙雪泥。青年张光宇给《世界画报》主编丁悚做助手,这个时期,刊物的每一期都能看到光宇的“钢笔画”与“谐画”,后者就是光宇四十年创作生涯中孜孜不倦的漫画。

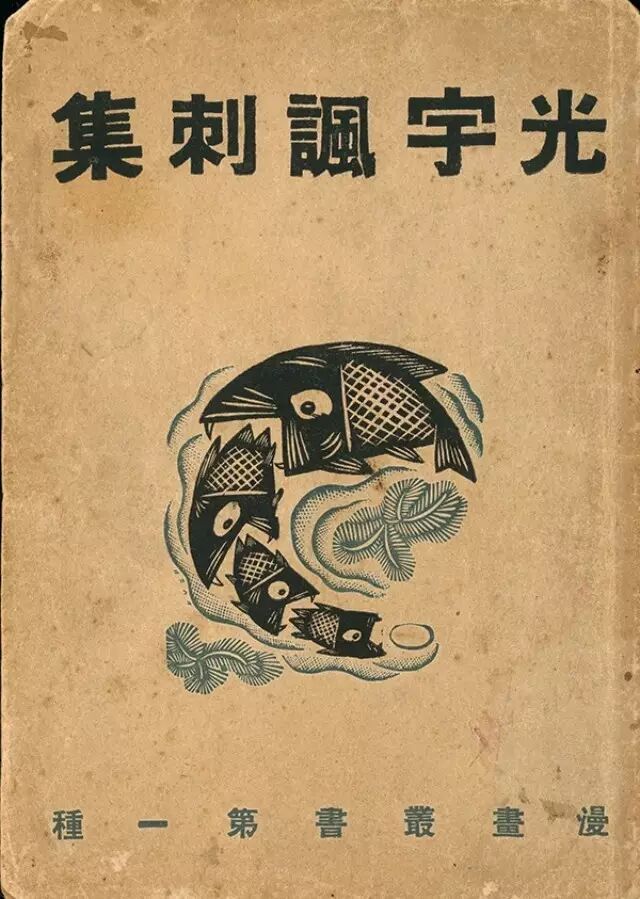

张光宇讽刺集

同他后来所有的创作一样,张光宇从事的所有绘事都是尽可能的面对公众。时效性、广告性、宣传性,为纯粹艺术所不屑的社会目的,就像如今我们所说的“社会效益”。他既不是画肆的画师,也不是院校教授,从一个传统文人立场看是一个令人尴尬的角色。然而放在当时的时代背景里看,他却是一道艺术景观。这是一个适应资本主义文化的角色,他必须研究社会,研究文化,不能高蹈远引,也不能消极无为,必须紧跟时代,沉进生活。

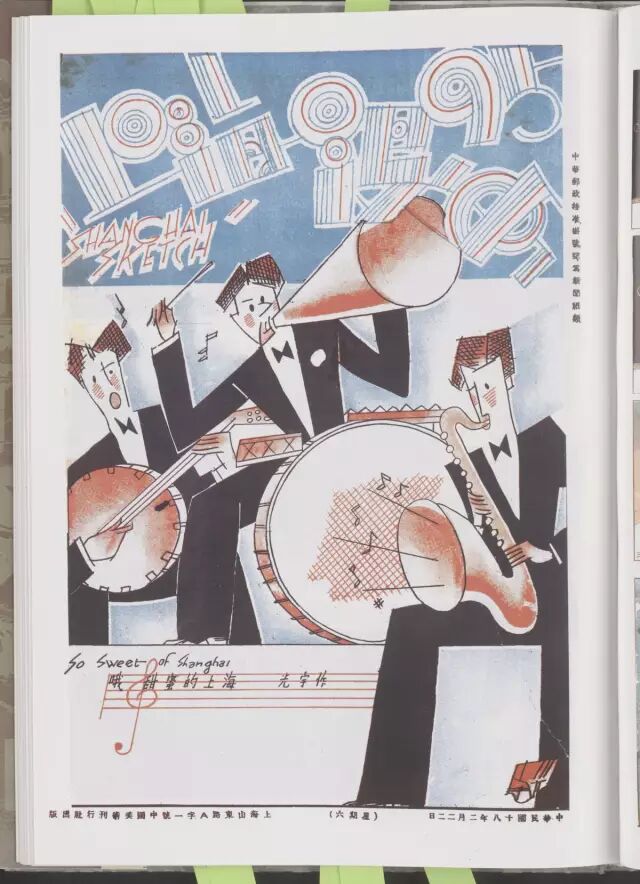

上海漫画

如此将自己与社会绑在一起,却又带着文化创作特有的警醒的新型文人,张光宇是绕不开的一位。或许正因为有这样一份心性,经历过两份烟草公司、一份工厂的美术工作,一直利用业务时间先后与人合作办过美术印刷所,出版《三日画报》、《上海漫画》等刊物,并组织过漫画会的张光宇,最终决定创业。

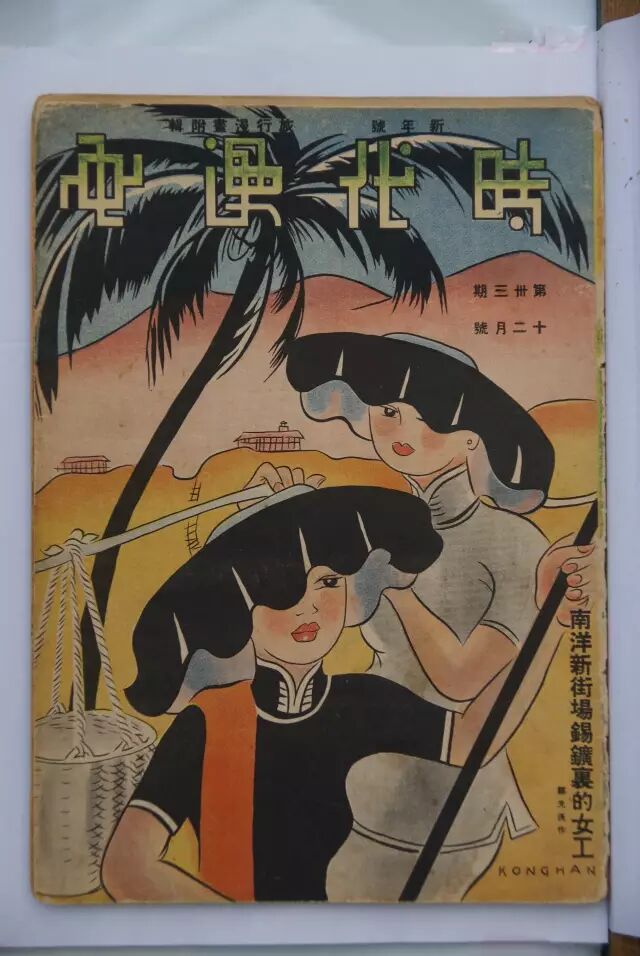

时代漫画

当然是做他最熟悉的出版事业。与邵洵美、叶浅予、鲁少飞、黄文弄、林语堂和三弟张正宇等人合作成立了一个“时代图书公司”,出版了《时代画报》、《时代漫画》、《论语》、《时代电影》、《万象》等杂志,在当时社会上造成很大影响。20年代后期到30年代中期,是青年张光宇的事业及其艺术创作的成熟时期。

他总是尊重造型本身的说服力,而不是借助气氛或其它。随着创作生活的经验积累和新的探索,他开始重视造型表现的意趣,并在夸张、变形和线的运用上下功夫,尤其是构图处理。他决不受任何陈规的约束,善于把艺术技巧的表现与理想境界的追求,综合在画面里。

从进《世界画报》到抗日战争近二十年间,是光宇先生在土生的民族、民间艺术传统根底上大量吸收外来文化的时期。德国包豪斯学派是他关注的课题,墨西哥壁画运动与德国表现主义艺术对他影响更大。这启发了他把中国传统装饰图案吸收到中国绘画造型中来,并由此形成了具有强烈个性的装饰绘画语言,成为他独到的艺术成就。

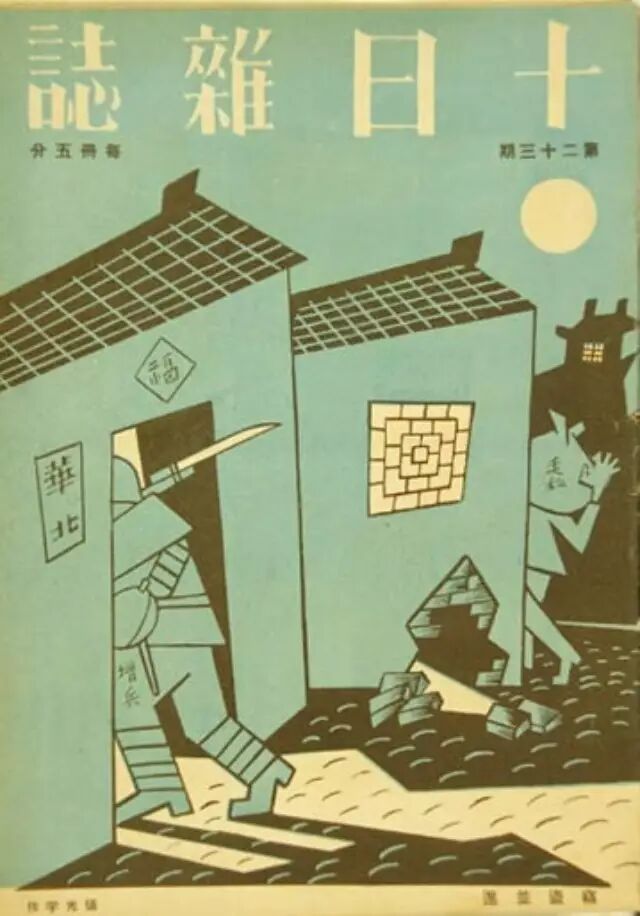

十日杂志

侵华战争的开始,让一切都急转急下。资本主义世界的经济恐慌澎湃而来。小市民趣味的书刊一家一家歇业,光宇兄弟与叶浅予也都退出时代公司,现实迫使他与这个世界面对面的凝视,当时《十日杂志》每期的封面与同时期的漫画作品说明了他是怎样用忧伤的感情观察时局,同情市民百姓,轻蔑当权者。

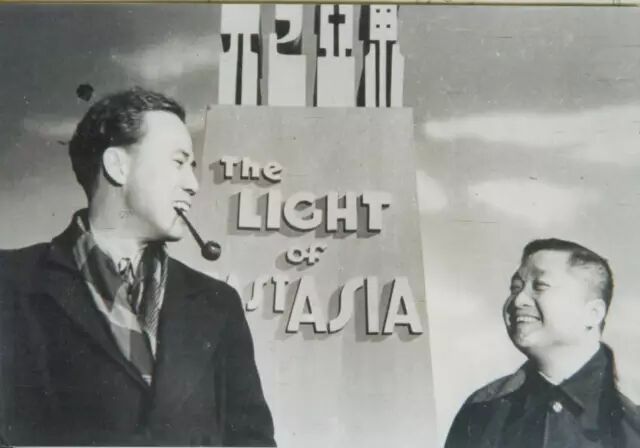

重庆时期,何非光导演反战题材《东亚之光》,当时的张光宇为美术设计之一

1938年的“八一三”事变,全家到了香港,与金仲华携手将《星岛日报》成为出色的报纸,漫画与插图毫无质疑地再度受到读者欢迎。后跟丁聪、徐迟一起到重庆参加抗日救亡工作,在当时的政治部第三厅领导下的中国电影制片厂任设计主任,为了避免与当权违心合作,辞职后跟友人再度离开,经历旅途艰辛穷困,重回香港。

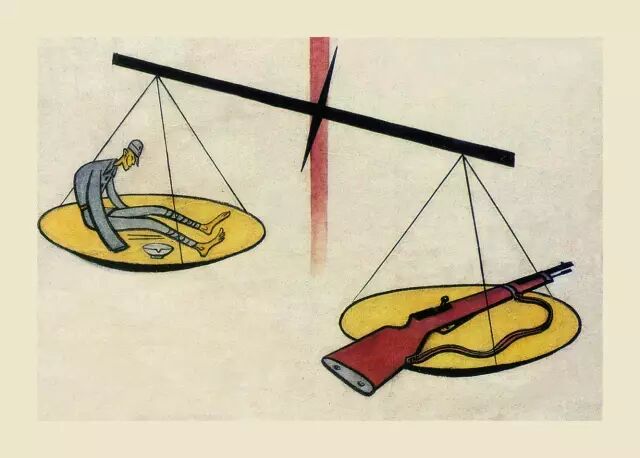

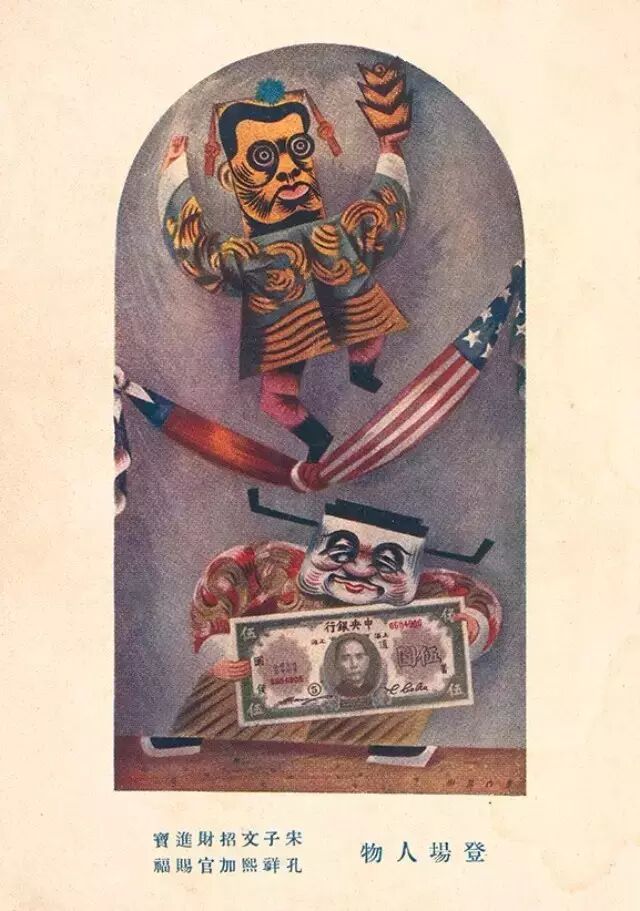

光宇先生的装饰风格并不排斥作品的战斗性,他在当时创作了相当数量的讽刺画,尖锐地暴露了社会黑暗。

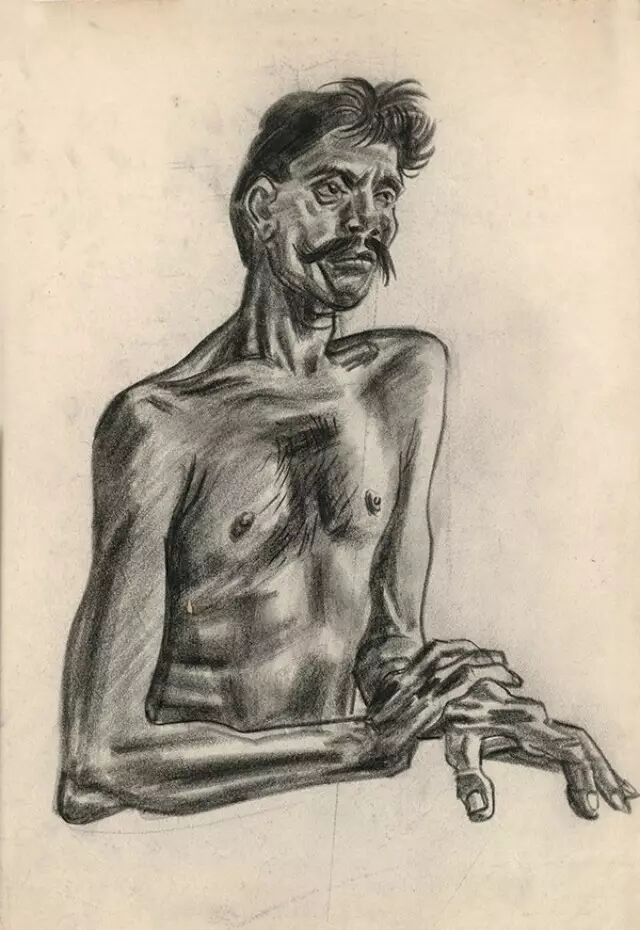

据张光宇长子张大羽回忆,无论环境多么艰苦,父亲总是抓住一切机会创作速写和素描。图为缅甸人物肖像

张光宇是在1944年冬到重庆的。老朋友叶浅予、廖冰兄的欢迎照顾让他得到一个喘息的机会。在用衣箱和铺盖搭成的“画桌”上翻阅逃难时一页一页速写的画面,是老友与家人回忆中的一帧定格。

《窈窕淑兵》讽刺了国民党官僚贪污军饷的丑行。

讽刺漫画

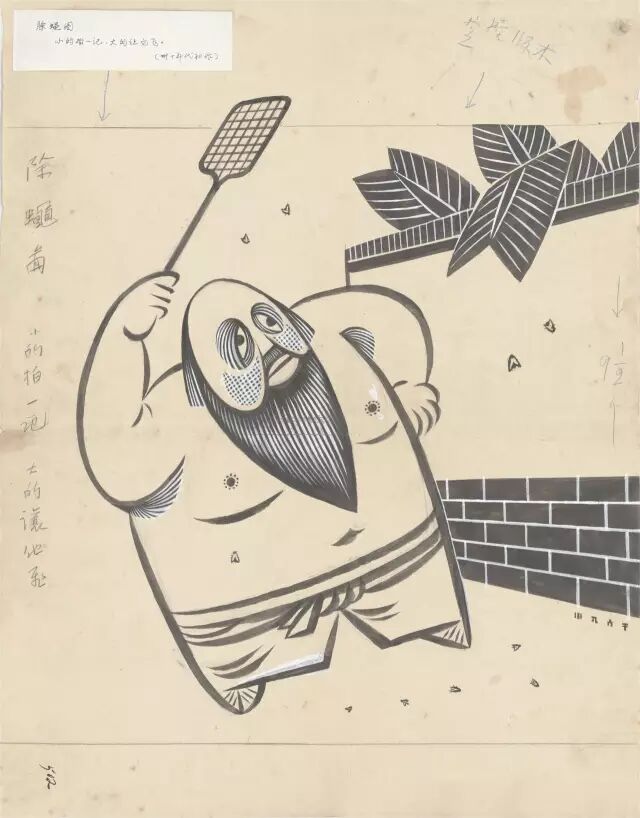

《除蝇图》“小的拍一记,大的让它飞”

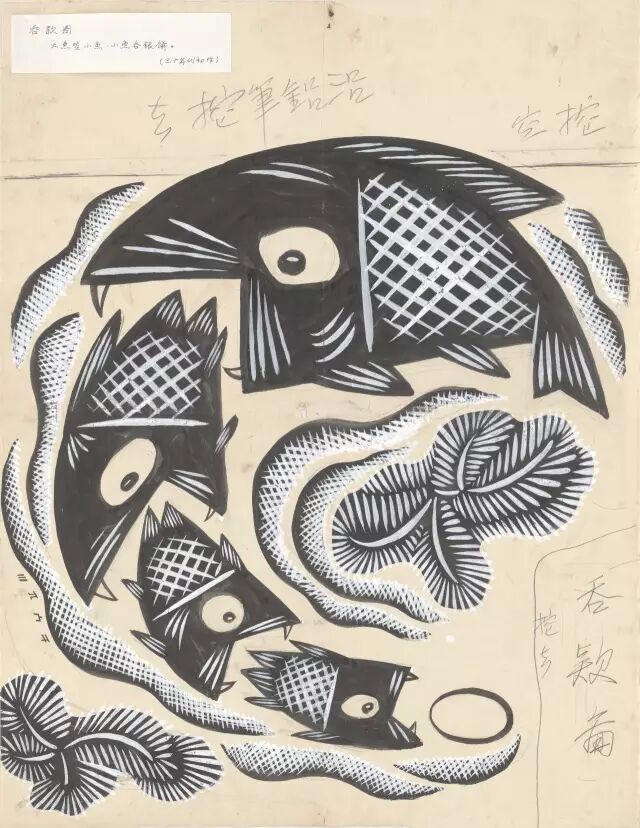

《吞款图》,配文是“大鱼啖小鱼,小鱼吞银饼”,四条鱼从大到小围成一个圆圈,画面圆满平衡,即便是讽刺也没有忽略审美原则和游戏情趣。

战争就是这样将一个从小迷恋京剧舞台,矢志众生献身艺术,后来在谋生创业的同时追求生活情趣,画过著名的《民间情歌》的画家,从十里洋场的瑰丽色调中赶出来,逐渐将他锻造为一个拿着画笔的斗士。

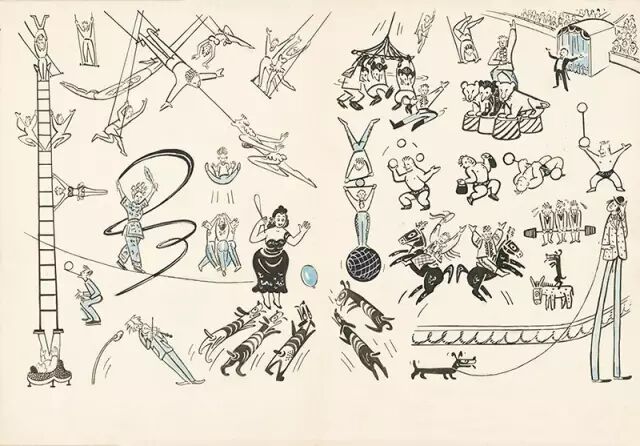

苏联马戏团

可他首先还是个艺术家。扬弃、吸收,吐故纳新,少年时代从舞台艺术中吸取来的色彩对比、韵律感、简练而夸张的手法、强烈的装饰性等手法。那时,也正是鲁迅先生等出版《诗笺谱》和《中国版画史图录》的时候,中国的版画艺术,特别是陈老莲的风格,给他很大影响。而在英美烟草公司工作时的经历,他所见识到的国外美术资料,西方不同画派的画册,也让他开扩了眼界,订阅国外美术刊物,逛旧书摊,民间工艺品也是他的收藏之列,看京剧外还爱看外国电影,电影画面和导演摄影的处理手法…他对生活中的一切都注意观察,好像一切都围绕着将来如何在创作中具体运用的目的。

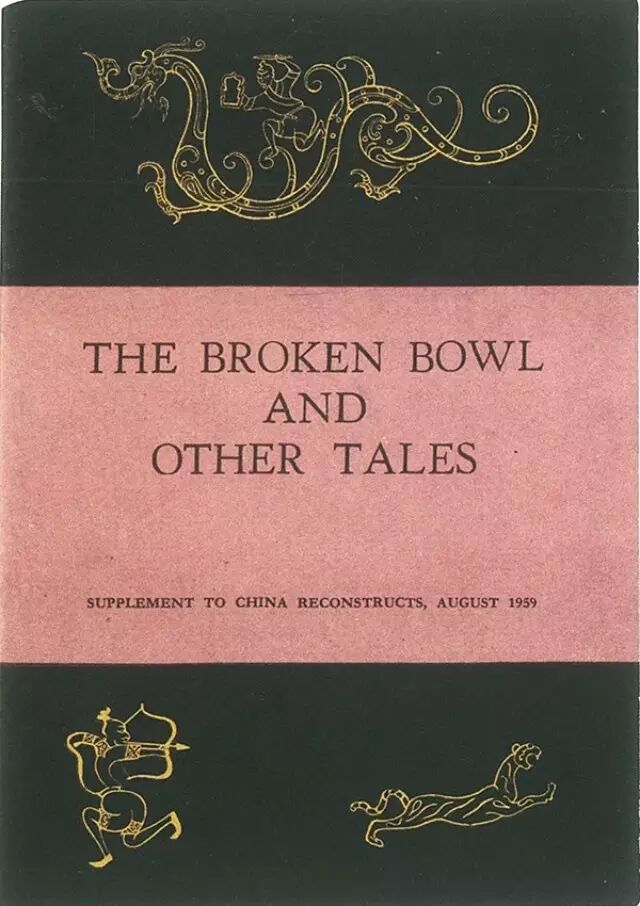

民间故事集

然而他对社会和舞台、人生和戏剧的关系竟总是不加区分——这一点,可能就是他对社会和人生的基本看法。他的讽刺中总透着一点看戏的超脱,保留着一段看戏的审美距离,他与社会之间保持着体面而斯文的距离,他的真正无与伦比的作品,就是达到这种“白贲”之美的境界。以线造型,千锤百炼。

他是一位普通人,做过许多在现今看来无法与其成就相称也难以理解的工作:月份牌年画、广告、布景、商标、印刷、图案、剪纸、漫画、连环画,这些繁杂的工作维系了他的生计,却也告诉了他生活的大部分内容与含义;他又是一位天才,透过这些工作,他知道了中国人喜欢与需要些什么,以及他自己该做些什么。

他聪颖地创造了周围的一切,揭开了中国“新艺术”运动艰难的一页,从而使新中国的工艺美术事业在理论与实践上具备了良好的基础。以自己有力的作品,在装饰艺术与实用美术领域中建立了中国的形象。

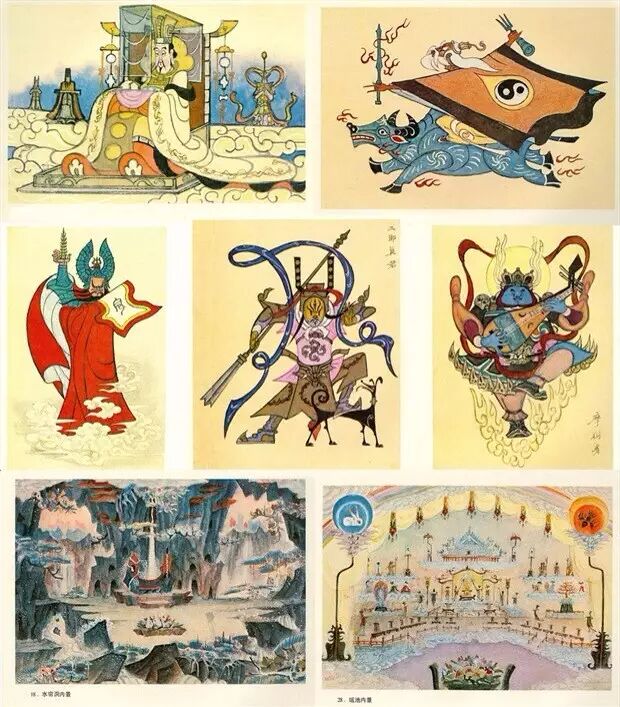

他晚年设计的动画影片《大闹天宫》造型,赢得了世界声誉,作为人类文明的价值而存在,是永恒的。

《大闹天宫》人物造型&场景设定图

不同国度和民族、不同年龄和职业的人,都能从影片的充满智慧与想象的人物及构图中,得到美好的艺术享受。可惜他没有来得及看到这部作品公映,更没有时间去总结创作经验,就像贝多芬因耳聋听不到《第九交响乐》初演所获得的欢呼与掌声一样。