基座应受到谴责,

基座上的那个人受到的奉承可耻、卑劣、荒谬,

而向人们展现的形象恰似永生不朽。

——1715年太阳王路易十四去世后攻击他的诗歌

▍一

沈德潜活了九十七岁。1769年他去世时,这位陪侍皇帝多年的词臣殊荣备及——他曾官至内阁学士兼礼部侍郎,告老还乡后晋尚书衔、太子太傅,食正一品俸,去世后得到了一个谥号“文慤”(慤,是诚实、谨慎之意),牌位供在贤良祠里。但他不会想到,自己身故不到十年,存殁恩荣,就半分不存。

在去世九年后,沈德潜被卷入一起文字狱案。江苏东台举人徐述夔被举报其所著《一柱楼诗》有怨愤之语。他诗集中有一句“明朝期振翮,一举去清都”,也被解释为大逆不道的反诗,“意欲兴明朝而去我本朝”。而已故显宦沈德潜居然为这样的人作传,称道他的品行、文章。经过几个月的调查,此案结案时,沈德潜被革去所有官衔谥典,牌位也被撤出乡贤祠,皇帝所赐的祭葬碑文也一一磨毁字迹,石碑移走他处。

检点乾隆朝文字狱,显赫文人涉案并不多见。在处理沈德潜的上谕里,前恩主乾隆追述前情,“朕因闻其平日学问尚好,格外施恩,又念其留心诗学,且怜其晚成”,因此在数年之间拔擢为贰卿(指副职侍郎),在尚书房行走。然后圣意陡转,说他当官以来,“不过旅进旅退,毫无建白,并未为国家丝毫出力”,接着皇帝大加挞伐沈德潜为徐述夔作传,“为之揄扬颂美”,“视悖逆为泛常”,实属昧良负恩。

直到结案后次年,乾隆仍耿耿于怀。在御制《怀旧诗》里,把沈德潜列为五位词臣之末,不惜在最末一段里曝露沈的隐私,“其子非己出,纨绔甘废弃。孙至十四人,而皆无书味。天网有明报,地下应深愧。可惜徒工诗,行阙信可济”,大意是说沈德潜虽然诗写得不错,品行却不佳,以致没有生出儿子,不知何处抱养了一个儿子又不成器,所生十四个孙子也都不学无术。这样揭发一个被他重罚的已故大臣的隐私,可以说全无人君气度,痛恨之情溢于言表。

徐述夔案本来就有深文周纳的嫌疑。难怪萧一山在《清代通史》里认定,沈德潜获罪的深层原因并非如此。据他说,沈德潜在告老归乡时,乾隆要求他改订自己的诗集。他身故后,乾隆调沈氏诗集呈阅,结果发现收录了一些诗,是往日沈德潜捉刀或代他删改润色的作品,自然极为震怒。

这或许是史家的道听途说,却也是其来有自。早在1758年,沈德潜完成《国朝诗别裁集》,收录九百九十六位清代诗人的诗作,居首的居然是钱谦益,收录了这位著名贰臣的三十二首诗歌。此外,他还收录了雍正朝获罪的钱名士的诗。所以当他祈请乾隆为之作序时,被狠狠教训“老而耄荒”。但乾隆也不过是命内廷翰林重新选编,在序里训斥一番而已。

要知道,尽管沈德潜为之点饰为“我朝从龙之佐”,但乾隆则视钱谦益为“其人则非人类也”。 这年11月,在给军机大臣等的谕旨中, 乾隆批评钱谦益:“伊在前明,曾任大僚,复仕国朝,人品尚何足论。即以诗言, 任其还之明末可耳,何得引为开代诗人之首?”满清入关初,尚需要汉臣帮着稳定天下,如今定鼎已逾百年,违背君臣纲常的贰臣当然要被骂得狗血淋头。据高宗实录,乾隆批判钱谦益,专旨就有六道,在另外十三道谕旨里,也提及钱谦益。在禁书运动里,钱谦益的著作被销毁,所有他作序的出版物,都得把序文抽掉,或者干脆被禁毁。

这种处理上的前轻后重,自然难免引发历史学家的好奇。有人引述乾隆的话,说明他自己不讳言代笔,证明沈德潜被重罚,和捉刀之事绝无关系。乾隆在《乐善堂全集》序中说:“自今以后,虽有所著作,或出词臣之手,真赝各半,且朕亦不欲与文人学士争巧,以贻后世之讥。”姑且不论那是他晚年自道,如果我们把帝王所标榜的言语等同于他的行为,那无疑是非常幼稚的想法。正如乾隆一再强调自己“从不以文字罪人”,但他在位期间,文字狱却达一百三十起以上。

▍二

考察乾隆对个人形象的塑造,有利于我们理解他在处理沈德潜时的深层心理。

清高宗乾隆和他祖父一样,享国也是六十年。所不同的是,康熙是幼年继位,而乾隆登基时已经二十五岁,成为历史上实际执政时间最长的一位帝王。此时,经过一百多年休养生息的承平时期,中国进入了唐宋以后唯一的盛世:帝国版图辽阔,外蒙、内蒙、青海、西藏等边区皆隶属于大皇帝;财政收入增加,国库存银长期保持在六千万两以上,最多的一年有八千多万两,可谓空前罕有。

事实上,乾隆也一直借由诗歌、绘画、版画等媒介形式树立自己文治武功古今第一的帝王形象。此外,他还通过著作、词典、巡游、阅兵、庆典、盛宴来传达盛世明君抚育四海精力充沛活力无限的信息,以及控制一切、无所不知无所不能的神话。虽然从某种意义上来说,所有的人都在自我塑造,不过,占据最高权位的帝王,他的形象和权力密切相关。他可以利用不受限制的权力尽情启动自己的形象工程,而神话般的角色又有利于维护权力。在这场形象工程里,乾隆是唯一的导演和主演,大清的臣工、百姓皆为配角。他向全国和想象中的天下展示他的权力、财富和威严,而配角们演得不够自然、不够卖力或过分卖力,都有被驱逐或肉体消灭的危险。

在所有的形象里,乾隆最看重的大概就是“文士”。他确实钟爱汉语诗赋。十五岁时,日后的天子住进了圆明园后湖西北角的桃花坞。这处景点来自文学经典陶渊明《桃花源记》,他住的地方名叫“桃花深处”,他给自己的书房取名“品诗堂”。他曾经说过:“几务之暇,无他可娱,往往作为诗古文赋,文赋不数十篇,诗则托兴寄情,朝咏夕讽。期间天时农事之宜,莅朝将事之典,以及时巡所至,山川名胜,风土淳漓,莫不行诸咏歌,纪其梗概。”通俗来说,就是事事入诗,犹如今人事无巨细发朋友圈记录或以资炫耀。

他的诗作之多,实在令人咋舌。清代笔记《啸亭杂录》记载,乾隆有“《御制诗》五集,至十万余首,虽自古诗人词客,未有如是之多者”。现存世的《御制诗》五集有四万一千八百多首,如果加上他未继位之前的诗作和太上皇时所写七百五十首,总共有四万三千五百八十多首,数量上足抵《全唐诗》。

这样的数量,自然写作速度要快。他乘船游幸昆明湖,不到一个小时可以写八首(“舟行十里诗八首,却未曾消四刻时”);驻跸香山,五天即可“得诗六十七首”。另一方面,自然少不了词臣们充当捉刀人。沈德潜大概就代笔颇多。

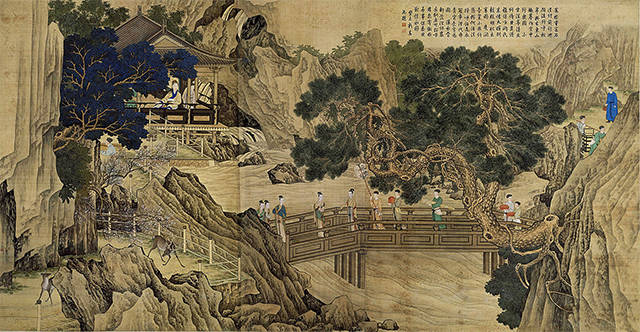

此外,乾隆也继承了父亲雍正对画像的迷恋。在宫廷画家的笔下,乾隆经常以汉族文士的形象出现在画面上。1763年的一幅《弘历宫中行乐图》,是画家金廷标对南宋画家刘松年作品的仿作。画面上,乾隆仍是汉装文士装扮,在侍从簇拥下坐在一个亭子里,五个身着传统汉装的女子在卫队的护送下过桥,走向亭子。而题画诗则显示了这位大清帝王如何志得意满笑傲古今。“小坐溪亭清且纡,侍臣莫谩杂传呼。阏氏未备九嫔列,较胜明妃出塞图”,“讵是衣冠希汉代,丹青寓意写为图”。他来自北方的“蛮族”,却征服了汉人,坐拥满汉妃嫔,自然强过当年求娶汉家女的匈奴单于。

▲ 《弘历宫中行乐图》

乾隆亦通过题画诗袒露这些并非写实之作,而是有强烈的政治象征意义。他收藏艺术珍品的“三希堂”,有一副楹联:“怀抱观古今,深心托豪素。”他是把自己作为中国文化的代表,彰显儒家的价值观。自康熙以来满族皇帝企图成为传统儒家思想的最高体现,而乾隆切实成为治统和道统合一的化身,于是便可以裁断任何思想文化领域的一切事由。

▍三

艺术家巫鸿认为乾隆的“变装肖像”是受18世纪欧洲化装舞会和肖像画的影响。这自然不无可能。以深受信任的宫廷画家郎世宁为例,他自从1714年以传教士身份离开欧洲来到东方,服务了三代帝国君主。很少有人还记得他的意大利名字朱塞佩·伽斯底里奥内。与他的耶稣会前辈们一样,郎士宁很努力地融入他传教的这个国家,甚至学会了用毛笔作画。他在康熙朝资历尚浅,到了雍正朝已经是宫廷最出色的艺术家之一。显然他得到皇帝和贵族们的充分信任,还奉命向中国画家传授欧洲绘画技法。他还和中国学者一道完成了一部绘画方面的著作《视学》,专门介绍欧洲焦点透视绘画。

▲ 郎世宁所绘雍正像

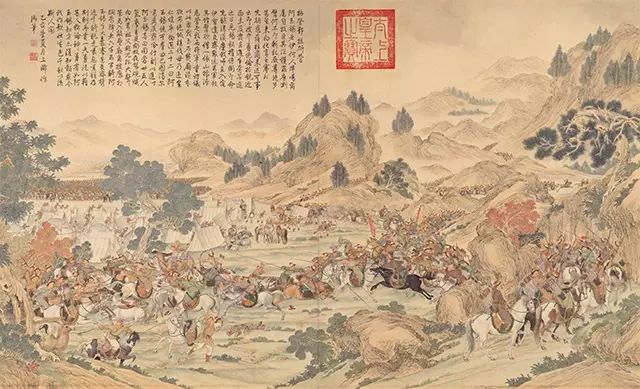

不过乾隆直接采用的西洋艺术形式是铜版画。1762年,他命令郎世宁起草小稿,绘制自己在1755年平定准格噶尔叛乱的军事胜利图,然后制成铜版画。据说这是他受一组德国战争铜版画的启发。两年后,郎世宁完成了草稿,然后和王致诚等其他三位传教士完成了一幅正式图稿。1765年,已经完成的四幅图稿,由广东十三行和法国印度公司签约,送往法国制成铜版画。按照契约,每幅画制成铜版印二百张,然后底稿和铜版原版送回中国,大清预付五千两银子作为订金。随后其余十二幅图稿也送往法国。至1770年,第一批铜版画运入广东海关。三年后,十六幅铜版画各二百张,连同底稿、铜版原版全部运抵中国。

这套《乾隆平定准部回部战图》采用全景式构图,表现战争过程中双方的阵势。乾隆非常欣赏这些宣传艺术品,在统治晚期他命令把这些铜版画分送各地的行宫、园林和寺院保存,有些作为御赐物,赏给在征禁书运动中表现好的私人藏书家。

▲ 《乾隆平定准部回部战图》(局部)

君主神话当然也少不了巡游、庆典。皇太后和皇帝的生日庆典两次盛大的“千叟宴”(诏选民间数千老人进宫参加宴席)和六次南巡,花费巨大,对后期的政局产生极大的影响。以致一位朝鲜“燕行使”洪大容就批评他南巡:“惜乎费无限财务,博得一两日适意,生而不觉臣民之暗笑,死而不免千古之疵贬,君人者可以戒矣。”

当然,再没有比美轮美奂的建筑更能展现帝王神话的荣耀。

1736年11月,宫廷画师郎士宁接到了皇帝的一项圣旨。继位不久的乾隆命令中西画师们协作画一张圆明园的全景图。他要扩建少年时生活过的圆明园。1744年,两位宫廷画家唐岱和沈源奉命完成了圆明园四十景图。然而皇帝的目光放之四海。他大概在郎士宁的绘画中见过西洋宫殿和园林,因此要求郎士宁和王致诚在圆明三园之一的长春园北部建造“西洋楼”建筑群。他要在自己的离宫里也能见到巴洛克风格的西洋建筑和美丽的喷泉。那将是中国式的凡尔赛宫。

他那伟大的离宫应有尽有,让外来者赞叹不已。“这座乐园一定消耗了巨额资金。的确,没有哪个国家的君主能像中国皇帝那样,是这么巨大的一个国家的主人;或者能负担得起如此巨大的开支;或者能在这么短的时间内完成如此巨大的工程······”这是传教士眼中的圆明园。

1771年3月,重修岱庙拆下的十四件楠木被解送到了圆明园。仅仅这一年,圆明、长春、熙春、绮春四园的添建工程便耗银三十三万余两。帝国的商人们也主动或被动为皇家园林捐献巨资。1756年,两淮盐商程正可捐银一百万两,其中二十五万两被拨给圆明园银库。次年,两淮盐商黄源德又捐了一百万两,乾隆下令把其中的三十万两用来修建圆明园。

“圆明”二字,“圆”指个人的品德圆满无缺,超越常人;“明”则意味政治业绩明光普照,完美无缺。“圆明”二字,对这位承平皇帝而言,大概觉得妥贴至极。在他当政之时,尽管皇权已扩大到前所未有的程度,他仍要运用园林艺术手段,间接表达“普天之下,莫非王土”的皇权思想。圆明园的重心名为“九洲清晏”,其九岛环列无非是“禹贡”九洲,象征国家的统一,政权集中。东面的福海象征东海,西北角上全园最高土山名叫“紫碧山房”,从所处方位与紫、碧为名的含义,就是代表昆仑山。整个园林无异是宇宙范围的缩影。在他手上,帝国达致了巅峰。

▍四

乾隆一直都以一种激情创设、操纵自己的形象。与另一位伟大的外国君主路易十四相比,他并没有创建一种颂扬体制。那位早于他几十年的法国国王建立了一些机构,由艺术家和作家组成的团体为他效力,利用出版物宣扬国王的伟大,他们也充当赞助人,向别的艺术家约稿,不过大清帝国的皇帝更愿意亲自上阵。

他大概也属于精力最为充沛的帝王之一。从《清代文字狱档》来看,每一起文字狱,他都亲自把握案件的走向,查阅奏折,在官员们的言语之间发现“真相”;而经他批阅之后,原本极小的事,往往上纲上线,成为牵连许多人的大案。在徐述夔案中,两名校对徐首发、沈成濯,被乾隆认定他们的名字是诋毁满清的薙发制度,而遭遇斩监候秋后处决的灭顶之灾。在上谕中,乾隆对自己的“发现”沾沾自喜:“此等鬼蜮伎俩岂能逃朕之洞鉴······”

史料中也有大量他如何勤政的记载。历史学家赵翼说他“每晨起必以卯刻,长夏时天已向明,至冬月才五更尽也”,一旦有战事,半夜都要亲自披览军报。在外来者眼中,这位帝国皇帝生气勃勃万民景仰。直到1791年,朝鲜燕行使金正中还如是描述这位耄耋皇帝:“面圆大如镜,鼻柱隆然,眼光炯若曙星,微有细须而或白,时年八十有二,而若五六十岁人,乃知奇像异表固出于寻常万方也。”

这是传统观念中“理想化”的君主形象,夙兴夜寐、励精图治。他以一人之力治理庞大的帝国,不与他人分享权力,“朝纲整肃,无名臣,亦无奸臣”。在赵翼的记述里,军机大臣们起草的一些碑文一类的文章,再经过他润色,呈给乾隆删改后,就觉得十分“爽劲”,于是,这位当世著名文人,不得不叹服:“非亲见斧削之迹,不知圣学之真不可及也。”

当然,任何人的赞美之词,都比不上这位虚荣皇帝的自我吹捧。1760年平定西陲后,乾隆亲自编了昆剧《八佾舞虞庭》。此剧名源自《论语》中的“八佾舞于庭”,八佾舞是宫廷专用的天子规格的军舞。因为舜曾为有虞氏部落首领,乾隆改为虞庭,直是以舜帝自居。那可是中国政治文化传统里代代人钦慕的理想国。

他铸造了坚硬的君主生活外壳,任何超出他的“剧本大纲”的非议,都会招致可怕的后果。譬如1774年,大概有家族精神病史的沧州两兄弟,向户部右侍郎投递字帖,声称家有神书、神联,颂扬皇帝是圣主,结果被斩首、充军,还连累当地知县被革职。

为了避免别人对他统治的不准确评论,乾隆晚年亲自赋予自己尚未结束的一生崇高“历史评价”。在乾隆四十五年(1780),他写《御制古稀说》,称自己为“千古一君”,自三代一下,年过古稀的帝王只有七位,“元、明二祖,为创业之君,礼乐政刑有未遑焉。其余四帝,予所不足为法”。无疑,他才是千古唯一的古稀明君。其二,在三代以下,论“得国之正,扩土之广,臣服之普,民庶之安”,还看今朝。其三,他执政以来朝政清明,传统王朝的那些政治祸患“强藩”“外患”“权臣”“外戚”“女谒”“宦寺”“奸臣”“佞幸”,“今皆无一仿佛者”。十二年之后,他又作《御制十全记》,颂扬自己的“十全武功”。

然而历史学家说,即将到来的时代已孕育在业已到来的时代之中。沉迷于盛世明君梦里的乾隆,对帝国的危机选择漠视。尤其是人口大爆炸的压力(康熙后期不过一亿多,到乾隆五十八年[1793]猛增加到三亿一千万),大量的劳动人口流入市井,无所归依。游民们在帝国的通衢大道、市镇乡村、水陆码头四处游荡。他死后不过几十年,湘黔苗民起义、川楚白莲教起义与太平天国,逐渐瓦解了他无与伦比的帝国。

1793年9月14日,已届垂暮的乾隆皇帝在热河行宫接见了英国使团。当晚,皇帝赐宴。帝国为远道而来的使臣们表演了中国戏曲,其中,有乾隆亲自编写的昆曲《四海升平》。开场是文昌帝率十六星神由金童玉女从仙楼引领出场。文昌的唱词,全是《尚书》《诗经》《论语》等经典中赞美上古圣贤帝王的文德武功。他接着说:“故有英咭唎国,仰慕皇仁,专心朝贡。其国教之越裳,远隔数倍。或行数载,难抵中华。此番朝贡,自新正月启舶登程,六月已抵京畿矣。此皆圣天子,仁德格天,所以万灵效顺,非有神灵护送而行,安能如此迅速。载之史策,诚为亘古未有之盛事也。”星神和水怪大战,英国使团看得如坠五里雾中,出于良好的意愿,他们把这当作一出关于大地与海洋联姻的戏。

在英国人眼里,这位圣天子和他的盛世帝国远没有那么光彩照人。英国特使根据自己的所见所闻,已经为大清帝国作出了诊断:“自从北方或满洲鞑靼征服以来,至少在过去一百五十年里,没有改善,没有前进,或者更确切地说反而倒退了;当我们每天都在艺术和科学领域前进时,他们实际上正在成为半野蛮人。”

【注】本文原标题:《制造乾隆大帝》