本帖最后由 源济 于 2016-4-1 10:09 AM 编辑

腾讯网 Jul 27, 2015

东北工人,走过辉煌

东北人口加速减少连续成为舆论焦点——这片土地面临着极低人口出生率和极大人口外流数的双重挑战。曾经,作为“新中国工业摇篮”的东北吸引了大批移民,培养了大批工人,铸造了计划经济时代的工业精神;而如今,东北艰难转身,工人和他们的子女们将如何转身?

曾经,作为“新中国工业摇篮”的东北吸引了大批移民,培养了大批工人,铸造了计划经济时代的工业精神;而如今,东北艰难转身,工人和他们的子女们将如何转身?封面图为2005年12月4日,黑龙江佳木斯市居民走过冰冻的松花江,背后是正排放废气的烟囱。

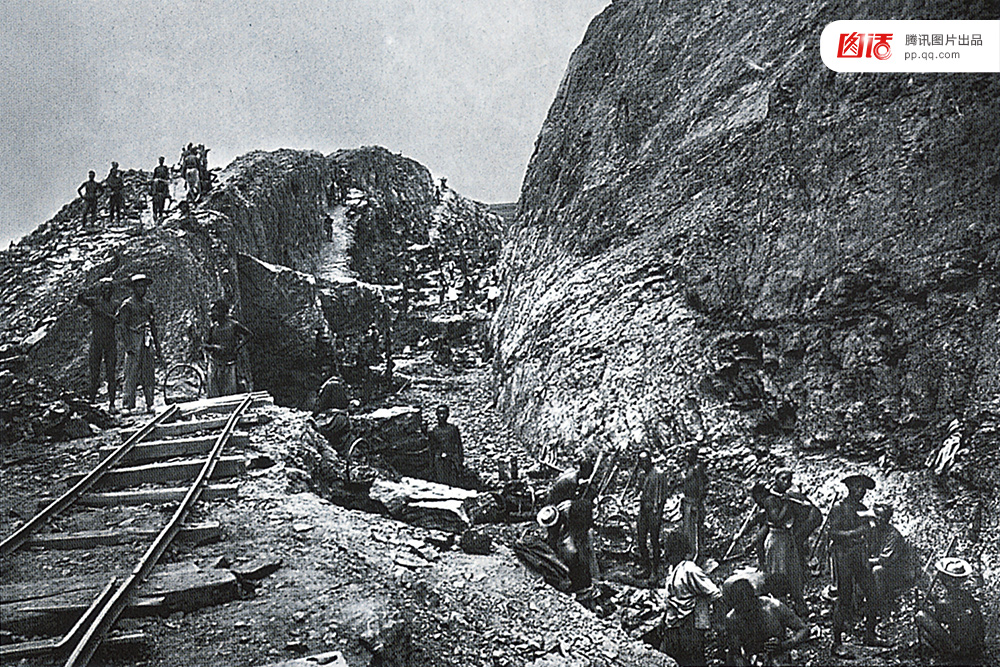

地广人稀的东北,曾历经数次大规模的人口迁入。日本在侵略占领东北期间,建设了较完善的重工业体系,尽管受到战争破坏,但依然留下了庞大的基础。图为晚清时期,一群工人在中国东北的山区铺设铁轨。FOTOE

50年代开始,东北成为新中国的重点投资建设地区,大量人口迁入东北,加入重工业基地的生产大军。图为1956年7月14日,吉林长春,第一汽车制造厂试制出第一批国产解放牌载重汽车,全厂职工夹道欢呼。新华社记者袁苓摄

那是一个激情燃烧的年代。东北大地源源不断地生产着工业产品,一个个工业精神的代表也在这里孕育——“铁人精神”、“大庆精神”成为引领全国的精神榜样。图为“铁人”王进喜(左)。新华社记者侯波摄

即便作为抗美援朝的大后方,东北的发动机也从未停歇。图为1952年,辽宁省鞍山市,鞍钢工人修复高炉的瓦斯通道。蔡尚雄/FOTOE

“一五”时期,由原苏联援建的156项重点工程中,有50多个落户东北三省,承载着“大工业”梦想的哈电集团、一重、一汽、沈飞、东重走进了东北人的生活。图为长春一汽汽车生产流水线车间工作的工人。GETTY

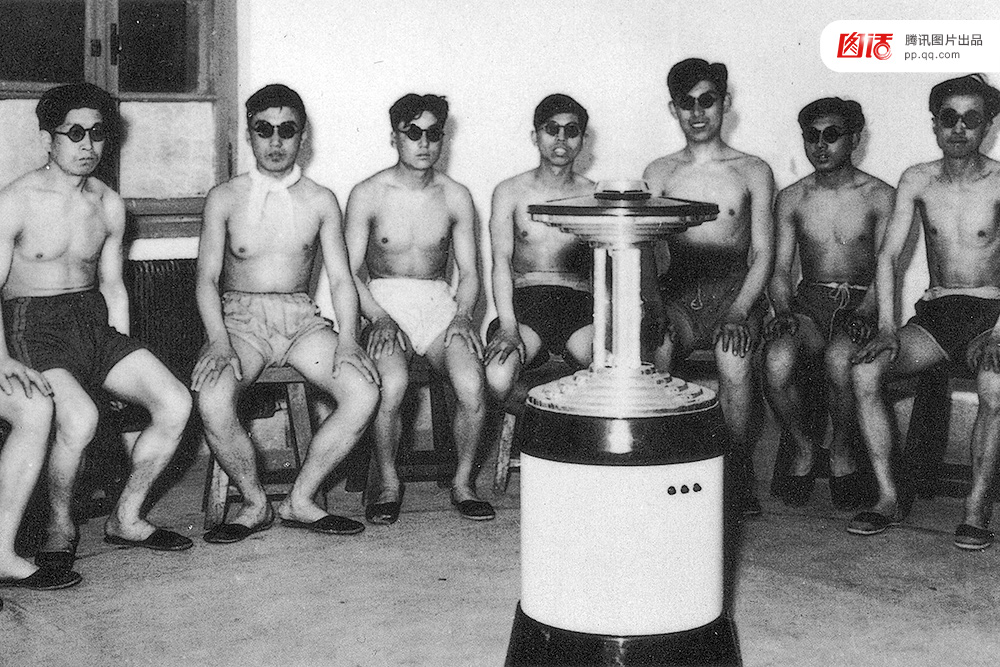

那个时代的东北工人们,过着整齐划一的集体生活,享受着统一的“体制内”待遇。工人,成为人们无限向往的职业。图为20世纪50年代,“一五”计划期间,黑龙江鹤岗煤矿的矿工们下班后进行太阳灯照射。为了消除职业病,保证职工身体健康,国家采取了种种安全、卫生措拖和福利补助办法。FOTOE

1956年,吉林长春,在第一汽车厂里,有这么一家人:全家16人有7人在工厂工作。60岁的老父亲吴丹是厂里的技术安全处副处长,他的大儿子、二儿子、三儿子、大媳妇、二媳妇,陆续参加了汽车厂的建设工作。三媳妇原是农村姑娘,看到全家都在工厂工作,便也考入工厂冲压车间当徒工。图为星期日里,一家人根据不同的爱好进行不同的活动,有的看电影有的在家打扑克。新华社记者胥志成摄

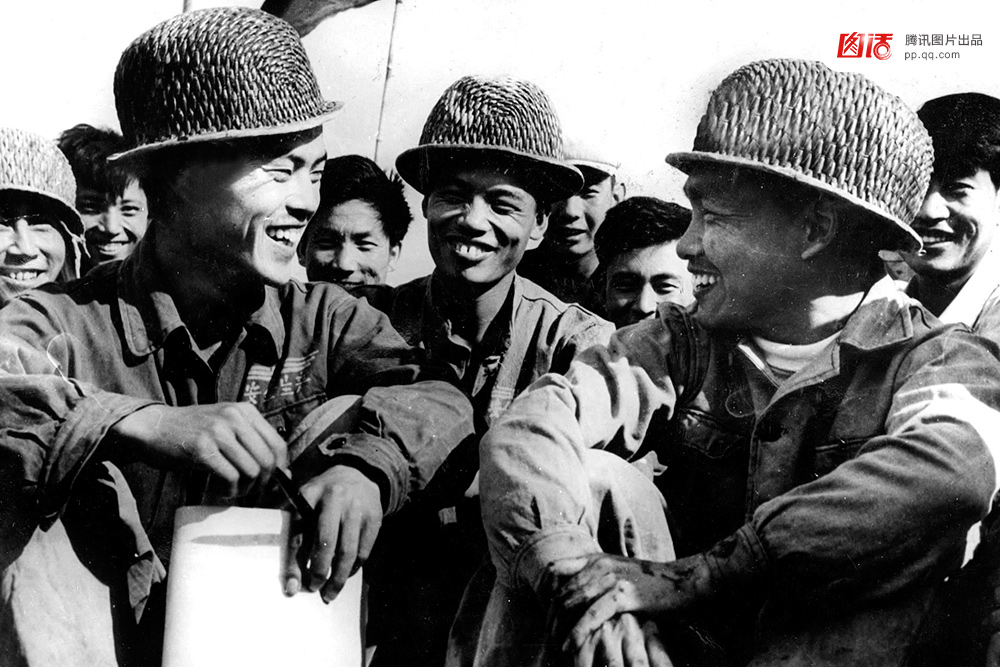

东北人自豪,他们在那个时代为东北创造了众多的“第一”:中国第一架喷气式飞机、第一艘万吨巨轮、第一台组合机床、第一辆内燃机等等。图为全国人民代表大会代表、大庆油田测井中队指导员张洪池(右一)在和工人一起谈心。中新社发

转眼间,一个灿烂的时代过去,改革开放后,曾经立在潮头的东北三省落后了。上世纪90年代,计划经济体制下的矛盾显现,大批职工下岗失业。图为1996年12月20日,辽宁抚顺市东州区,刚刚下岗的矿工老孙站在家门口。他的身后,是花去全部积蓄买来的一辆二手摩的。那年冬天,矿工老孙成了摩的司机老孙。CFP |