泡了几日的台北书展,我们和两位年轻的学者好友聊天。台湾的陈宜中抱怨,台北书展人气不旺,特别是今年,比往年人还少些。香港的周保松说,是啊,人是没香港书展人多,但香港人太多了,挤到一堆,完全没法看书,就好像他们一年只有这几天才看书一样,我倒更喜欢台北书展的感觉。

我在旁边默默地听着,作为大陆内地人,这种内心羡慕他们很难明白。

台湾出版社的朋友也给我们讲,今年书展的人比以前少,一是假期已过完,学生开学了,二是天气不好,正遇降温和下雨。但我却觉得已经非常好,很大的展场,好多出版社,特别对于来自大陆的我,以前只是存在于传说和向往中的出版社一下子出现在眼前,已经让我有些恍惚。每个出版社布展花的心思在于内容,而非形式。我默默地想,这要换了内地某些出版社,不知用书来堆出些什么古怪的造型。每次看到内地书店的“码堆艺术”,我都觉得很困惑,这是在卖书,还是卖砖呢?

参加台北书展的读者,我一点不觉得少,真的都是爱书的人,在里面闲逛的少,都是扎在一个个出版社的展台前,埋头看着书。我和那些读者一样,贪婪地流连在各个出版社的文学柜、社科柜前,好多书都想搬回家,还有很多书,就算不买,翻翻也能给人很多启发。

我听说,台北书展还有几晚是“星光之夜”。这不是明星参与的意思,而是为了照顾白天没空的上班族,夜里加长开展时间,好让他们不会错过。

书展里有一些小讲坛,有些是出版社在自己展台边开设的,也有一个书展方设置的叫“迷你沙龙”的独立空间。这是每年台北书展的常设讲坛,每日的活动都排得满满,我和西闪有幸在周末的晚上,在这里做了一场新书发布会,关于我俩的新著《成都慢生活》和《书卷山城》。这次读者见面会,与往日在内地有些不同,读者的平均年龄显然要比内地大。在内地的活动上,主要读者都是大学生,或者是大学毕业不久的。在这里,年龄跨度要大好些,有年轻人,有中壮年,也有长者。

我印象最深的是一位来自高雄女读者,她提前数日报了名,今天带着她几岁的女儿,专程赶来。

她对读书的热爱,一定也会这样传给女儿。

整个台北书展的读者也给我这样的印象,跟内地不同,爱读书的不只是年轻学子,各个年龄,各个阶层都有。我还看见好几位,身怀六甲的准妈妈,来逛书市。我想,这才是最好的胎教。

除了在书展买书,我们还逛了不少书店。这十余天的台北行,差不多就是两个主题。一是博物馆,一是书。

此行,我们不仅要为自己买书,还有好几位朋友都托我们买书。有的是内地没有出版的书,有的是内地出版过,但删节厉害的书。

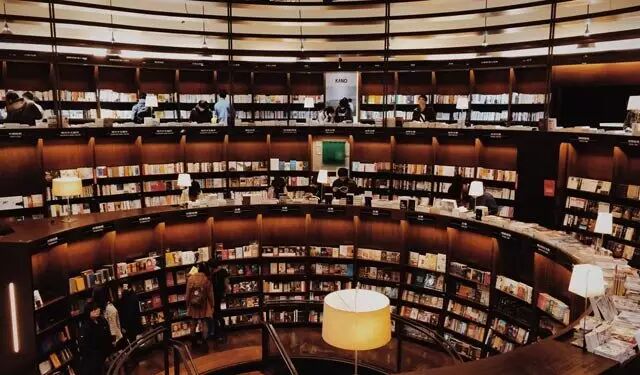

我们逛大书店,也逛小书店。进入大书店,常常有鱼入大海的感觉,小书店又让人像回了自己窝子。

有很多细节都跟内地书店不同。我一开始就发现书店的展台跟内地不同,内地大型书店的推荐台往往是我没兴趣的“大路货”,是流行了几年的“畅销书”。我一般到了书城,就会自动略过展台。但在台北,不仅小书店的展台有好书,连诚品这样的大型书店,它的展台上也放的是新近出版的好书。通过展台,就能知道最近的出版动向。诚品书架上摆放书的规则也跟内地大为不同,在每一个类目之下,书是按作者的姓氏笔划排列。大陆的购书中心,书的呈现仍跟摆展台的思路相似,它们往往以畅销程度来摆放书籍。

台北诚品这种方式,让作者感受的是平等、尊重与不势利,对读者来说,寻找自己喜欢的书和作者更加方便。

除了诚品,学者朋友们都跟我们推荐一些小的学人书店,特别是台大附近,有一家唐山书店。

我们在小街上寻了好一会儿才找到,进入一个小玻璃门,一楼的店面是另一家正在装修的铺子,从一条狭窄的楼梯下去,到地下室,才是这家小书店。

一进来,我们就明白,为什么宜中、保松他们都会力荐这家书店。台上架上满满当当的,都是心头好。

我们扎在这儿就不想动了,想找书就问问店员,显然他对书极熟。

有些小细节也很有意思,比如买书也有些折扣,刚出的书折扣少一点,久一些的书便宜一些。又比如,我们第一天买书的时候,他给了我们一个粉红色的糕点店的纸袋,第二次来,给我们的是某个服装店的购物袋,原来,这是他们募集的旧袋子,既环保,又能节约一点点成本。

独立书店也是台北一大风景。

到台北我们才知道,张铁志新近也开始经营一家独立书店。“阅乐书店”,听这名字,就觉得有他的风格,既有阅读之乐,还有音乐之趣。

这家书店位于松山文创园区,这里曾是日据时代松山烟石的育婴室。这幢老房子处于一片池水边,室内安适,四周是宽大的原木书架,中间有阅读区,定期这里会有一些讲座或其他文艺活动。

这里的书跟别的书店又有不同,很“铁志”的气质。书架上除了文学,视野更宽阔,关注启蒙与独立,关心对岸,关注年轻人。

其中一个小展台上,是各种独立杂志。这些杂志有的“极小”,甚至是关于一个街区的,但年轻人却深入持久地做了下去。

我还看到一本书,是讲一位年轻人到乡下去开一间独立书店,讲如何花一年时间,一点点改造一所乡下的老房子,把它变成一间理想的书店。

在阅乐书店,我们跟铁志聊书店,也跟店里的年轻人聊书店。有位年轻人,显然已经是资深的独立书店人,她跟我们介绍,两年前的那部关于台湾独立书店的纪录片《书店里的影像诗》,拍了40家书店,很动人,其实,好的独立书店还不止40家,80家都有。听着他们的讲述,一起聊天的香港诗人已经蠢蠢欲动,很想到台湾开一家独立书店。

在台北的这些天,浸在这些心仪的书店里,我就在想,这样的书店是抗得过网络图书销售的冲击的。对于爱书的人,在书店里翻书选书本来就是极大的乐趣。网络上购书,很有点像在淘宝买衣服的感觉,虽然有的便宜些,但选择面窄,常会买错,经常得靠运气,要想买到合心之物,又有良好的体验,网店不可能替代实体店。

我在微博微信上直播在台北逛书店的感受,我一位在内地开书店的朋友,每一条她都认真看了,她也真心喜欢和羡慕这些书店。但最后,她忍不住说:更重要的是那里的出版的自由环境啊。

注:本文原标题《台北书店见闻》