黄宗羲,字太冲,号南雷,学者尊称梨洲先生,浙江余姚人,生明万历三十八年(1610),卒清康熙三十四年(1695),年八十六岁。

他生当明清鼎革之际,与孙奇逢、李二曲并称清初三大儒,又与顾炎武、王夫之并称三大启蒙思想家。他的父亲黄尊素是东林名士,被魏忠贤陷害。崇祯帝继位后,他入都讼冤,以铁锥毙伤仇人许显纯,此后则声誉渐高。这一年他十九岁,尊父命从刘宗周学。

崇祯十七年(1644),北京城陷,清军入关,随后挥师南下,不久,南京陷落,杭州献降,先生刘宗周死义,他回到家乡黄竹浦,与众兄弟组织义军,号“世忠营”,以布衣参与军事,兵败后,潜入四明山,结寨自固,却因粮绝而溃。

此后,他听说鲁王落脚于宁海以南、台州以东的健跳,又赶去从亡,直到舟山惨败,浙东抗清宣告失败,他才绝意国事,奉母乡居,毕力著述。

黄宗羲一生著述颇丰,涉及天文、算术、乐律、经史、释道等诸多方面,计有一百十二种,一千三百卷,超过二千万字。梁启超说他“以史学为根柢”,又说:“大抵清代经学之祖推(顾)炎武,其史学之祖当推(黄)宗羲。”

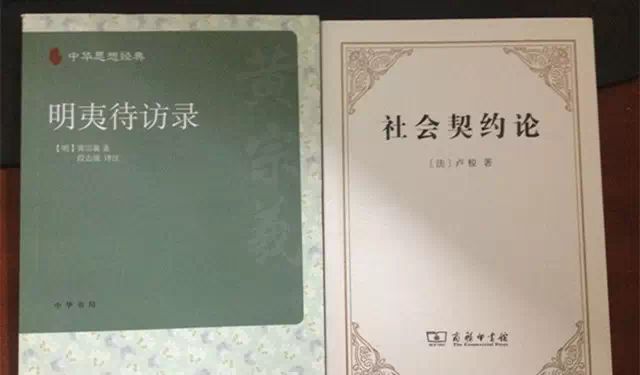

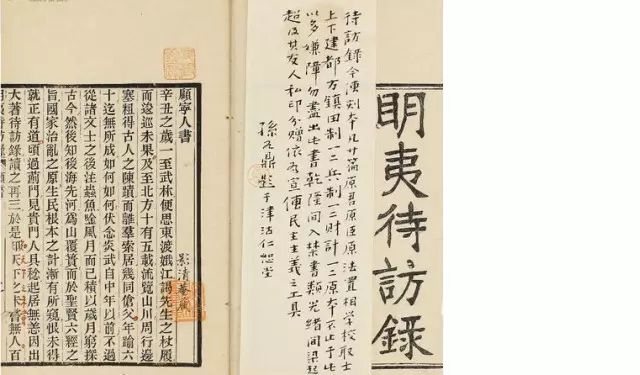

他有一部振聋发聩之作,对近代思想者影响巨大,即《明夷待访录》。此书成于清康熙二年(1663),是其政治思想的集大成之作。黄宗羲获得中国近代民主思想启蒙者的声誉,尤赖此书。1923年,梁启超在南开、清华两校讲授中国近代学术时给予此书很高的评价,他说:

“从今日青年眼光看去,虽象平平无奇,但三百年前——卢骚《民约论》出世前之数十年,有这等议论,不能不算人类文化之一高贵产品。”

梁启超所以看重此书,把它比作法国启蒙思想家卢梭的《民约论》(今译《社会契约论》),就因为,它“的确含有民主主义的精神,虽然很幼稚,对于三千年专制政治思想为极大胆的反抗”,他还说,“我自己的政治运动,可以说是受这部书的影响最早而最深”。他指的就是早年在湖南长沙办时务学堂,开南学会,与谭嗣同、黄遵宪、唐才常等一班人宣传维新变法,倡导民权共和时,曾将此书节钞印制数万份,秘密散发。

此书自乾隆以来既列为禁书,他们这样做,不仅有力地促进了晚清思想的骤变,也使得该书能够广泛传播。后来,叶德辉、王先谦辈告他们谋反,证据之一即印制此书。

以后在日本,孙中山和他的盟友也曾刊行此书,他们看重的大约是“明夷”两个字,以为人们因此会联想到反清复明,无论有意还是无意,这都是一种误读和误导。

不过,章太炎似乎不喜欢这部书,他在《衡三老》中严厉指责黄宗羲“以明夷待访为名,陈义虽高,将俟虏之下问”,即有期待满清朝廷求访的意思。他还责备黄宗羲,虽然自己没有出来为清政府做事,但同意“其子(黄)百家从事于徐、叶间”,也不能不令人感到遗憾。

此处所谓徐,即昆山三徐:徐乾学、徐文元、徐秉义三兄弟,而叶即叶方蔼,都是清初盛极一时的名臣和学者。章太炎认为,如果说“明臣不可以贰”,不能做“贰臣”的话,那么,你的儿子既没做过明朝的官,似乎为清朝服务也就无所谓;但是,如果以王夫之所著《黄书》的种族之义为衡量标准,“则嗒焉自丧矣”,就不会这样心安理得了。

多年后,陈寅恪著《柳如是别传》,又提起这桩公案,他说:

“后来永历延平倾覆亡逝,太冲(黄宗羲字)撰《明夷待访录》,自命为殷箕子……以清圣祖比周武王,岂不愧对‘关中大儒’之李二曲耶?惜哉!”

他的话说得更加明白,以为黄宗羲自比箕子,而以清康熙为周武王,就是要向新君献上他的治国方略。这个说法其实来自黄宗羲《明夷待访录》的“自序”,其中写道:

“然乱运未终,亦何能为‘大壮’之交!吾虽老矣,如箕子之见访,或庶几焉。岂因‘夷之初旦,明而未融’,遂秘其言也。”

在这里,黄宗羲交待了自己所以撰写《明夷待访录》的动机,而且,的确用了箕子的典故,但其用意何在?是否如陈寅恪可惜的,不仅与新朝新君达成妥协,还要献计献策?这正是我们要探究的。

针对章太炎的看法,梁启超讲了不同意见,他说:

“章太炎不喜欢梨洲,说这部书是向满洲上条陈,这是看错了。《待访录》成于康熙元、二年。当时遗老以顺治方殂,光复有日。梨洲正欲为代清而兴者说法耳。他送万季野北行诗,戒其勿上河汾太平之策,岂有自己想向清廷讨生活之理?”

钱穆持论与梁启超相近,而且讲得更加具体,他说:

“惟考康熙己未(十八年,1679),万季野至京师,梨洲送之,戒以勿上河汾太平之策。时已距《待访录》成书十五、六年。则梨洲之不可夺者不确如乎!(顾)亭林诗亦云:‘未敢慕巢由,徒夸一身善。穷经待后王,到死终黾勉。’亡国遗臣之不能无所待者,正见其处心之愈苦耳。”

在这里,他们都提到康熙十八年黄宗羲送学生万斯同赴京参与修撰明史,动身之际,曾赋诗三首,其中第二首写道:

管村彩笔挂晴霓,季野观书决海堤。

卅载绳床穿皂帽,一篷长水泊蓝溪。

猗蓝幽谷真难闭,人物京华谁与齐。

不放河汾声价倒,太平有策莫轻题!

诗里提到的“河汾太平之策”,是隋朝王通的典故。王通是隋末大儒,曾西游长安,向隋文帝献太平十二策,然而,未受重用,遂弃官归乡,在黄河、汾水之间设馆教学,求学者多至百余人,时称“河汾门下”。

黄宗羲在此是用王通的故事告诫万斯同,只能以民间布衣身份为修明史尽一份力,绝不能为清廷治国安邦出谋划策。梁启超与钱穆就是根据这一点得出结论,不相信黄宗羲的气节有问题。

钱穆还把黄宗羲同时代的顾炎武搬出来,说明“待访”是所有以修齐治平为远大抱负的儒学士大夫共同的政治理想,未必就是“俟虏之下问”。顾甚至称赞黄,并不像巢父、许由那样,为了个人的声誉而独善其身,倒是表现出非凡的内圣外王、兼济天下的勇气和责任感。读罢《明夷待访录》之后,他给黄宗羲写了一封信,其中谈道:

顷过蓟门,见贵门人,具稔起居无恙。因出大著《待访录》,读之再三,于是知天下之未尝无人,百王之敝可以复起,而三代之盛可以徐还也。天下之事,有其识者未必遭其时,而当其时者或无其识。古之君子所以著书,待后有王者起,得而师之。

顾炎武的这番话提醒我们,古代君子,研究天下兴亡盛衰之道,条具为治大法,犹如今天所谓顶层设计。他们也许生不逢时,但不能以此为理由,让自己的思想成果烂在肚子里,因此,总要著书立说,以待后起之王天下者,能“得而师之”。

黄宗羲撰写《明夷待访录》时大约就是这么想的,他在“序言”中把写作动机,以及思想脉络交待得清清楚楚。元明之交的大学者胡翰曾以“十二运”来解释历史治乱的缘由,他由此得到很大启发。他说:

“观胡翰所谓十二运者,起周敬王甲子以至于今,皆在一乱之运;向后二十年交入‘大壮’,始得一治,则三代之盛犹未绝望也。”

胡翰是如何推演天道治乱的,我们不得而知,从黄宗羲的叙述中也只能窥见其一斑。按照“十二运”的推算办法,自周敬王四十三年甲子(前477)直到当下,即康熙二年癸卯(1663),总共是2140年,“皆在一乱之运”当中。

这就是说,从战国开始,经秦汉魏晋南北朝隋唐宋元明至清康熙初,皆为乱世,而“向后二十年交入‘大壮’,始得一治”。何为“大壮”?我们知道,它是《周易》六十四卦之一,根据卦象分析,此卦为四阳二阴,四阳大而下,有强大壮盛之势,故为大壮。总之是个大吉大利的卦,或“始得一治”,也未可知。

至于为何要在“后二十年交入‘大壮’”,其中的奥秘,我们是很难了解的,且不必管它。黄宗羲对《易》素有研究,著有《易学象数论》六卷,他是相信易学可以推演政治历史乃至万事万物规律的。

胡翰的假说既能说服他,也就使他先前关于为何三代以下有乱无治的困惑得到了解释。既然黑暗即将过去,曙光就在前头,“三代之盛犹未绝望也”,他不能不做点事,以尽一个士君子的责任和义务。这个意思在书名中也有体现,“明夷”即是《周易》的卦名,所指为光明受到伤害,时代处于黑暗之中,但不能放弃,仍需在艰难中守着正道。

由此可知,黄宗羲的这部《明夷待访录》不是针对一朝一代、一家一姓的治国方略,更不是写给康熙这个特定皇帝的“条陈”,甚至也不同于今天仍然幻想着要做“帝王师”的学人搞的所谓顶层设计,而是通过对历史的深刻反思,探求君主制的兴衰演变,利弊得失,并提出自己关于国体、政体改革的方案。

在他的心目中,顾炎武所谓后起之王者,并非某位应运而生的君主,他既敢说“为天下之大害者,君而已矣”,又怎肯把未来天下大治的希望寄托在明君圣主的身上呢?在政体的主客关系上,他主张“天下为主,君为客”,这其实是孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”的另一种说法。如果说黄宗羲有民主主义思想,那么这部书应该就是最好的证明。

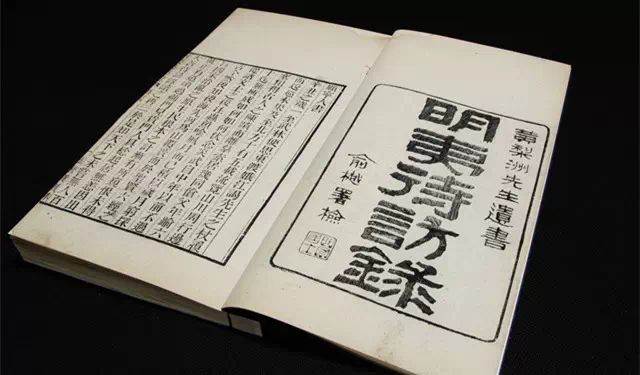

我们现在看到的《明夷待访录》,已经不是它的全部。清代学者全祖望在为该书所作“跋”中指出:“原本不止于此,以多嫌讳弗尽出,今并已刻之板亦毁于火。”

仅就目前所见而言,计有《原君》、《原臣》、《原法》、《置相》、《学校》、《取士上》、《取士下》、《建都》、《方镇》、《田制一》、《田制二》、《田制三》、《兵制一》、《兵制二》、《兵制三》、《财计一》、《财计二》、《财计三》、《胥吏》、《奄宦上》、《奄宦下》,共21篇。

《原君》为全书之首,他开宗明义,提出了“君为民害”论,指出:

“今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然!曰:‘我固为子孙创业也。’其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:‘此我产业之花息也。’然则为天下之大害者,君而已矣。向使无君,人各得自私也,人各得自利也。呜呼!岂设君之道固如是乎?”

在这里,他的质疑已经直指君主制的合理性与合法性,他认为,君主不是天下的主人,而是天下(万民)请来的客卿,是为公众办事的,他所强调的正是“天下利害之权”在民不在君,君须为民服务的思想。难怪有人说,《明夷待访录》是三百多年前中国的《人权宣言》。

《原臣》篇紧承《原君》而来,在“民主君客”的基础上,进而廓清君臣之间的关系。他指出,臣之责任,乃在于“为天下,非为君也;为万民,非为一姓也”。他进而提出君臣共治天下的治权平等思想,并以伐木为喻,认为“治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。君与臣,共曳木之人也”。

这种君臣关系如果实行起来,颇类似于现代总统制或内阁制中总统、内阁总理与政府官员们的关系。至于《置相》篇,则是针对宰相一职的专论。宰相也是臣,是职权最大的臣,它的存在,其实是要以相权制约君权,君可以诛宰相,任免宰相,但不能直接管理政府,政府六部向宰相负责,而不必向君负责,君所能直接管理者,只限于皇族和宫廷。在黄宗羲的思想意识中,似乎已经有了责任内阁制的萌芽。

再看《原法》篇,强调法的公平与公正,立法首先要区别,是为天下之利而设,还是为一己之私而设。他批评三代以后之法,“既得天下,唯恐其祚命之不长也,子孙之不能保有也,思患于未然以为之法。然则其所谓法者,一家之法,而非天下之法也”。

立法的目的就为了保护一己的既得利益,这样的法只能谓之私法,而非公法。这种私法的问题就在于,“利不欲其遗于下,福必欲其敛于上;用一人焉则疑其自私,而又用一人以制其私;行一事焉则虑其可欺,而又设一事以防其欺”。其结果正是,“法愈密而天下之乱即生于法之中,所谓非法之法也”。极权专制的法治,最终都将走到这一步。

黄宗羲很重视学校的作用,他把学校设想为类似于近代社会的舆论中心和代议机构,学校不仅是培养知识分子(养士)的基地,也是评议朝政、实施舆论监督的场所。

在《学校》篇中,他对“天下之是非一出于朝廷”表示不满,主张“治天下之具皆出于学校”,从而造成“天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校”的良好社会风气。

这里面或许包含着以学术制衡政治的设想,他还要求,在中央政府,天子乃至公卿都要在太学祭酒面前就弟子之列,祭酒有批评朝廷政治得失的权力和义务;在地方政府,郡县官员要在地方学官面前就弟子之列,学官对于地方政事缺失,“小则纠绳,大则伐鼓号于众”。

在其他方面,如人才的选拔、官制、吏制、兵制、中央和地方的关系等,他都提出了具体的改革方案。他反对以八股取士,主张取士要宽,用士要严,并提出八种取士方法:“有科举,有荐举,有太学,有任子,有郡邑佐,有辟召,有绝学,有上书。”

他认为,宽于取才能不埋没人才,严于用才能不给投机分子以机会。他指出,明代官制的腐败,在于宦官和胥吏的横行,而宦官专权的祸首却是皇权,他归结为“人主之多欲”,然而,解决的办法,不过“自三宫以外,一切当罢”而已。

当然,根治这种痼疾,只能从限制皇权,或者变君主制为民主制入手,而缩减后宫的规模,控制阉人的总量,在当时的条件下,也不失为限制皇权的一种措施。

至于胥吏的弊害,他提出两种解决办法:“故欲除奔走服役吏胥之害,则复差役;欲除簿书期会吏胥之害,则用士人。”这里需要说明的是,胥吏按其职役的性质分为胥和吏。前者是供官府驱使的劳役,后者是官府中承办具体公务的人员。自宋代王安石把差役制改为雇役制,使得临时被官府差遣的走卒,变成了由官府雇用的职业差役。他们既身在官府,便可能依仗官府势力,胡作非为而无所顾忌。吏与胥不同,吏是在吏部注册的,有公食银和任期,经考核期满可以进入官的行列。他主张吏用士人,主要在于士人所受教育,可以从整体上提高吏的道德水平,同时,也扩展了士人的出路。

黄宗羲主张设置方镇,其出发点固为国防之需,其中也有以地方自主权(自治),分天子之权的用意,在他看来,唯有强有力的沿边方镇,以为监督,才能防止中央滥施暴政。他对于兵制的思考,其实是在官制,以及中央与地方权限划分这个大框架内展开的,与方镇的设置相配套,他主张采取卫所制与屯田制相结合的办法,兵民一体,战时为兵,平时为民,同时,文武职官合为一途,武将应接受文臣节制,有助于形成地方的自治。

在经济制度方面,他写了《田制》、《财计》各三篇,前者包含了两个方面的内容,即中国的土地制度和赋税制度。他力主恢复井田制,认为,既然卫所屯田是可行的,那么,“知所以复井田者亦不外于是矣”,和屯田没什么两样。他嘲笑反对恢复井田制的人,“是不知二五之为十矣”。

事实上,这不过是黄宗羲一厢情愿的想法,是从儒家虚构的“三代之法”出发,而构建出来的理想化的经济模型。但从现实的角度言之,他的这一构想,又有解决农民无地可耕,而皇室、外戚、阉宦及地方豪强大量兼并土地之弊的意义,也为合理赋税、公平赋税奠定了基础。

他在财政方面的设想,主要是“废银用钱”,其出发点仍为明末实行赋税征银给百姓造成的繁重负担,而并非以改革货币流通体制为目的。但是,他已经注意到明中晚期市民社会工商业的发展,提出了“工商皆本”的主张,从而将“工商”提到与“农”相等的地位,超越了传统的“重农抑商”的观念,是有进步意义的。

(黄宗羲画像)

我们既对《明夷待访录》的内容有了大致的了解,那么,写给谁的问题事实上已经不重要了,值得注意的是另外两个问题,一是他的“三代”情结,“托古改制”本是君主制下希望有所作为的士君子惯用的手法,从孔夫子到康有为,无一例外;二是他的“天下”观,也许可以追溯到孔子作《春秋》,梁启超把《春秋》称作“孔子所立宪法案也”,其中的微言大义,主要体现为“张三世”、“通三统”的学说,三世为据乱世、升平世、太平世,据乱、升平又谓之小康,太平则谓之大同。梁启超指出:“小康为国别主义,大同为世界主义;小康为督制主义,大同为平等主义。”

又说:“孔子立小康义以治现在之世界,立大同义以治将来之世界。”又说:“大同之学,门弟子受之者盖寡,子游、孟子稍得其崖略,然其统中绝,至本朝黄梨洲稍窥一斑焉。”

这就是说,黄宗羲是传承了孔门儒学之大同天下学说的,并应用于他对未来社会演进的思考。而他思考的前提和出发点,也就是《礼记·礼运》篇所载孔子对子游说的那段话,“大道之行也,天下为公”。这也是支持他相信“向后二十年交入‘大壮’”的思想基础。

不过,这一信念在康熙十八年(1679)他69岁的时候却发生了动摇,因为他所看到的并不是想象中的“大壮”盛世,而是“夷狄”统治下的“康熙盛世”。尽管他在晚年不得不接受现实,承认了清廷统治的合法性,但在临终前几年,他还是发出了“十二运之言,无乃欺人”的慨叹,从而宣告了这一信念的彻底破灭。