作者:igor113

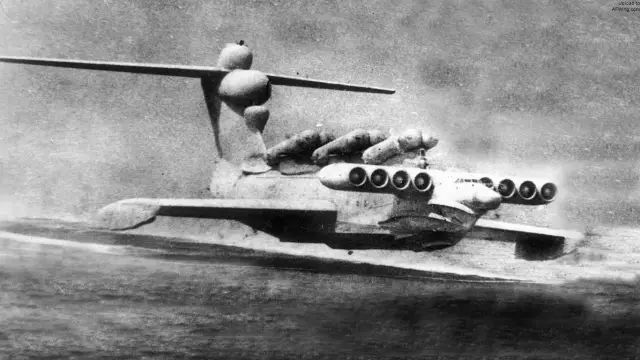

1987年,为了窥探苏联在军事科技上的最新进展,美国用间谍卫星对苏联境内的敏感地区大肆拍照侦察,结果在里海发现苏联人正秘密试验一种既像飞机又像船的怪物。与水上飞机不同的是它几乎贴着水面高速飞行,以此躲避雷达追踪,更离谱的是怪物背上还有六联反舰导弹发射筒。

怪物的出现吓坏了西方海军,苏联解体后他们才知道这个怪物名叫“花尾鸽”(lun)级地效飞行器,重达380吨,翼展45.11米,可在海面以上4.5米的高度飞行。它是介于飞机、舰船和气垫船之间的一种新型高速飞行器。

与飞机不同的是,地效飞行器主要在地效区飞行,也就是贴近地面、水面飞行,而飞机主要在地效区以外飞行;与气垫船不同的是,气垫船靠自身动力产生气垫,而地效飞行器靠地面效应产生气垫。当运动的飞行器贴近地面或水面飞行时,气流流过机翼后会向后下方流动,这时地面或者水面将产生一股反作用力,当它在距离水面等于或小于1/2翼展的高度上飞行时,整个机体的上下压力差增大,升力会陡然增加,阻力减小,阻挡飞行器机翼下坠。这种可以使飞行器诱导阻力减小,同时能获得比空中飞行更高升阻比的物理现象,被科学家称为地面效应,并由此开辟了地效飞行技术。在地效区飞行的飞行器就像被一股神秘的力量柔和地托起,所以有人戏称“地面效应”为“上帝之手”。

本文这艘废弃的“花尾鸽”一直使用到了20世纪90年代末,机身长73.6米,最大排水量380吨,配备了8台库兹涅佐夫NK-87涡扇发动机,单台最大推力127.4千牛。最大飞行速度520公里/小时,巡航速度480公里/小时,水上航速40节,航程2000公里。机背

安装了6枚P-100“白蛉”导弹发射筒,导弹最大速度达3马赫,加上“花尾鸽”自身的速度,一旦发射,留给敌舰的预警时间只有约30秒。相比之下,当时美国反舰导弹的预警时间是2分钟。

“花尾鸽”的船形机身使其能破浪航行在海面,8台涡扇发动机的尾喷管可以向下偏转,在起飞时把喷气导向机翼下方形成气垫,托起飞行器离开海面,达到巡航速度后喷管再转为水平。

“花尾鸽”是阿列克谢耶夫设计局设计的,1987年进入黑海舰队测试,仅建成一艘。设计局创始人罗斯季斯拉夫·阿列克谢耶夫从60年代起就致力于地效飞行器的研究,先后设计出“小鹰”、KM等地效飞行器,在积累的足够的技术和经验后,“花尾鸽”就应运而生了了,它的设计目的就是——摧毁

海上任何敌舰。

“花尾鸽”的海上自持力为5天,在必要时还能执行运兵任务。

可偏转喷管用于控制“花尾鸽”的机翼升力和飞行速度,无需像“小鹰”那样在机头安装辅助发动机。

可动喷管是关节式的,这个角度能直接看到发动机的燃气涡轮。

“花尾鸽”没有起落架,所以想要上岸就必须先固定在水下的一个特殊底座上,然后再沿着轨道被拉上岸。这架地效飞行器在90年代末后被废弃,现在也没有翻新计划。当然该机受到了保护,整体状态很完整,但海风正在慢慢

腐蚀着机体。

由于要兜住气垫,机翼襟翼的下偏角度很夸张。

机翼末端的浮筒,起到稳定机身和兜住气流的双重作用。

机腹的V形船底,这种外形保证了“花尾鸽”的海面适航性。该机能在1.8-3.6米的浪高中安全起降。

光看这张照片,绝对想象不到这家伙能飞。

这是水上飞机惯用的船底台阶式设计,在起降时,前船体的主滑行面和高速水流被强行截断,并在后方形成低压区。经过针对性设计的低压区有效的改善了水上飞机的水动力与飞机重心、气动力的互动效果,使飞机纵向的倾角变化随着滑行速度变化规律起来,保证了起飞降落中的稳定。

这个有趣的东西是船底的电化学防腐保护装置的阳极,在水中与盐类和腐蚀性化学物质发生反应,从而起到保护机身目的。

船底还安装了滑水撬,在起降时能抬高机身,穿过最高4.5米的大浪,提高起降安全。

“花尾鸽”巨大的垂尾上集成了雷达、方向舵、平尾,有人操作的尾炮舱上方是后视火控雷达,为双23mm机炮制导。

机背上巨大的导弹发射筒,真是简单粗暴的设计。在发射筒后方和下方能看到深灰色的尾焰偏流区域,上面敷设了隔热瓦。

“白蛉”导弹的射程为120公里,凭借其3马赫的速度和“花尾鸽”的机动性,这对组合的确是难以防备的海上杀手。

这艘“花尾鸽”被遗弃在了达吉斯坦共和国的卡斯皮斯克的里海之滨。

“花尾鸽”的平直短翼翼面积达550平方米。

机组从机翼上的舱门进出,机身体积庞大,大体相当于波音747。机组编制11人(7名军官4名士兵)。

进入机舱后就能顺着梯子爬到机背,这是发动机短翼处的前机身炮塔,同样装备两门23mm机炮。

给炮塔和上方的两个发射筒来个特写。无论从哪个角度看,“花尾鸽”都显现出邪恶的气质,难怪美国海军自从见到它后就开始担惊受怕。

昔日的繁忙军港变成了荒凉的村庄,“花尾鸽”在此慢慢终老。

机身上的舱门设计和船舶一样是水密门,但当你打开后却发现了飞机的内部结构,真是很有趣的设计。图中的这个舱门在垂尾顶部。

站在垂尾顶部,视野很开阔。“花尾鸽”配备了完善的雷达与火控设备,能监视周围的海面和空中情况。

这么庞大的机身居然能飞行,的确让人很惊讶。想象一下“花尾鸽”这样低空掠过海面的壮观景象吧。

“花尾鸽”所在的达吉斯坦共和国是一个动荡的国家,政府根本不重视这个怪物。虽然达吉斯坦人也对“花尾鸽”也进行小修小补,但远称不上应有的维修。现在还不清楚该机是否能进入博物馆终老。

溜进前炮舱看一眼,瞄准具还健在。

驾驶舱和飞机没啥两样,左侧仪表盘缺失了几个仪表。

机舱内部的所有应急设备和装备都玩好无缺,已经10多年没有用过了。这个箱子里的是消防水带和救生衣。

原来放充气救生筏的地方,现在变成了杂物箱。

当然,救生圈也少不了。

机组的生活设施一应俱全,从浴室、厨房、到寝室和卫生间。这么大的飞行器中只有11名机组,所以有足够的空间。

一间双人寝室。

机舱里的所有设备都被固定住了,你不会希望厨房的压力锅在飞行器遭遇波涛汹涌时乱飞,就更别提以500公里/小时的速度在海上狂飙时了。

这个走廊通向各雷达系统和指挥系统控制室,每名乘员都各司其职,同心协力才能操纵这个庞然怪物。

复杂的导航系统设备舱,拜苏联可怜的电子工业所赐,导航系统要一个房间才能放得下。

和船一样,“花尾鸽”的每个舱门都带水密功能,提高了飞行器的抗损性,一个舱室漏水不会波及另外一个。

这是垂尾上的航海雷达,上面用俄文写着警告:“严禁触摸,危险”

飞行工程师控制台,他和飞行员负责控制飞行器的主要机械。

飞行员的方向盘式操纵杆与简陋的飞行仪表。

机舱内布满了密密麻麻的设备,到处都是电线。由于没有说明,无法知道设备的确切用途。

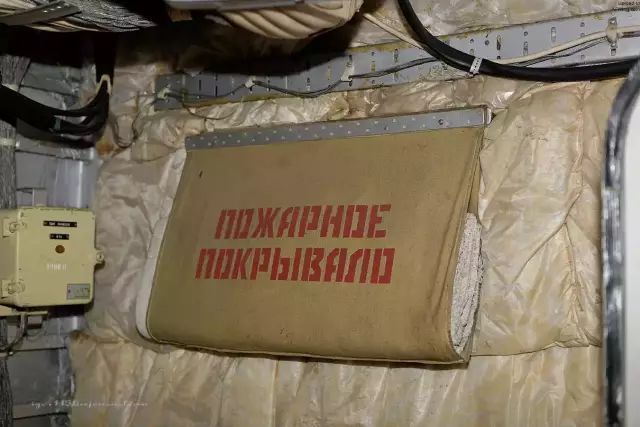

上书俄文“灭火毯”。“花尾鸽”还是很重视消防的。

机舱内的小型辅助发动机,可在不启动主发动机的情况下发电和提供液压。

这样的辅助发动机对面还有一台。

据说在主发动机全出问题时,辅助发动机能让“花尾鸽”慢慢航行回母港,可是在机身外部并没有发现螺旋桨。

这个舱室放的是储存设备,设备同样很粗笨。

前炮舱内部的装修,铺满了软性防火保温材料,头顶就是两个巨大的导弹发射筒。

这种材料还有一个重要作用——降噪,前炮舱两侧就是8台涡扇发动机,全开时噪音可以想象。

机炮瞄准具特写,两侧的麻绳是逃生用的,往舷窗外一扔就能顺着绳结爬下去。

自动灭火装置,“花尾鸽”的损管设备很齐全。

通向后炮舱的走廊。

后炮舱比前炮舱完整,布局大同小异。

苏联解体后,俄罗斯无力维持“花尾鸽”项目,只能忍痛放弃很有前途的反舰地效飞行器。

现在,只能从照片中缅怀怪物当年的邪恶了。