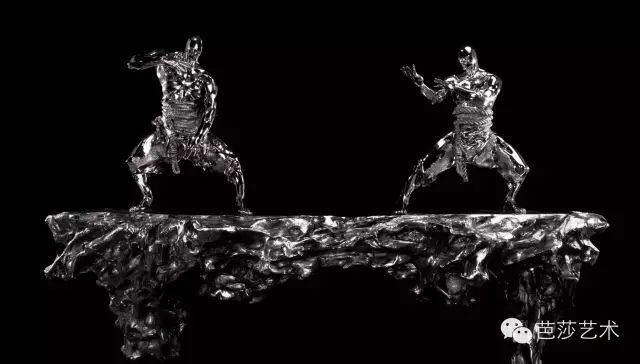

任哲一直在思考经典文化和当代审美结合的种种可能性,表现在雕塑上即是他带有明显个人风格的武士形象。这一形象脱胎于中国传统文化,呈现在光影交错、比例完备的西方雕塑技法之下,以托物言志的方式表现出传统文化的“精气神”,而又不失时代特征。

任哲《臻妙境》,原稿,338×140×200cm,2015年

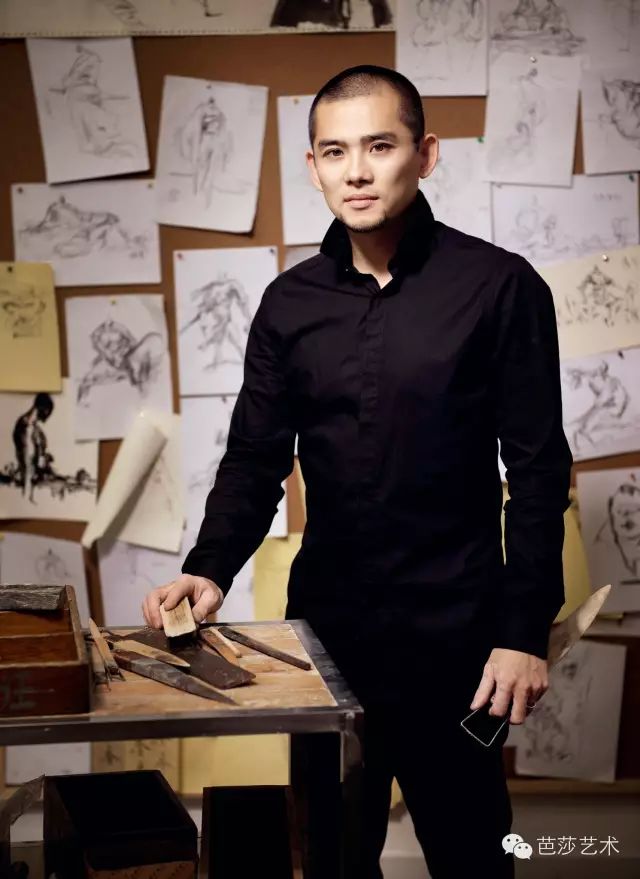

2004年,艺术家任哲在798做毕业创作的时候,接触到各行各业的人,人们对“东西方”的问题各持己见,阵营分明。偏向东方的任哲从保留中国传统文化的角度切入,摸索着创作了“棋局”系列,拟人形象的中国象棋棋子摆在国际象棋的棋盘上,64个棋盘格上写着《易经》中的 64个卦象,形式上看着是在说东方的规则,实际上讲的是西方的格局,两种制度截然不同的象棋被杂糅在一起,就像当时的大环境,美学标准和社会风气都经历着摇摆和动荡。

任哲《四海心-武士》,青铜,195×90×195cm,2013年

任哲《四海心-武士》,青铜,195×90×195cm,2013年

面对东西方的相遇和碰撞,任哲沿着创作的思路在毕业论文里梳理了中国传统文化从古至今的发展脉络,总结了东西方文化在不同时期的交点以及在当代的转变,剖析了一些当时的社会现象和这些事情所引发的冲突。这篇名为《中国传统文化在当代语境下的境遇》的文章虽然没有得出具体结论,却加固了他“存在即合理”的认知。全球化时代消解了文化间的许多界限,赋予作品更宽泛的含义。无论是西方纵向深入的精深研究,还是东方横向扩展的融会贯通,重要的不是偏向谁,而是如何用契合当下的方式表达出自己想说的话,表现人类共同关注的问题。

西方雕塑讲究空间、结构、块面,人体形象基于力学和解剖学,因循走势有理有据;中国雕塑皮裹内相,注重整体概括,206块骨骼一块都看不出来,仍不失风度神韵,有时甚至比表现肌肉的西方造型更有气劲。是该遵循客观的科学原理,还是遵从内心的感受,任哲也曾犹豫过。在纠结的过程中他发现,与其让自己陷入谁好谁坏的怪圈,不如“得意忘形”,让这些技巧成为一种本能并按需所取。东方的写意和西方的写实不存在根本上的对立,面对作品既可以这样表达,又可以那样表达。好比华佗的麻沸散和英国医生戴维(H. Davy)的麻药,重要的是不让你疼,而不是进入到麻药优劣的研究中。况且“人类的关注点都差不多,没有之前想的那么狭隘,有些事情要跳出来看”。

任哲《朱雀》,青铜,230×140×100cm,2009-2010年

任哲《神将-蔚迟敬德》,不锈钢,66×50×117cm,2010年

由此而发,“东方精神在当代新的表达方式”成为他现在最想要探讨的问题。有什么形式既能让年轻人接受,又不显得陈旧;用怎样的方式既可以让西方人明白东方意境,又能让中国人体会到些许新意。在跨过技法层面的阻隔后,任哲不再拘泥于形式,逐渐回归到更加本质的内容中,开始关注人性方面的问题。

任哲的雕塑看起来并不“当代”,他把“东方精神”拉回到秦汉时期,着意表现抵御外敌、一身傲骨的武士形象,并视之为英雄。武士不仅具有崇高的民族气节,还体现出中国古人自强不息、自我超越的人文精神。那种不断蜕变、积极向上的内在诉求构成了传统文化的精髓,也是现在快节奏生活中人们最容易忽略的部分。定格在光影块面中的形象,像是戏台上的京剧亮相,巴洛克式的动势和仪式感增强了人物的精神性,不锈钢材料在雕塑上反射出观者的形象,观看的联系从这一点上被开启。

任哲《所向披靡》,青铜,83×75×60cm,2007年

任哲《疾风迅雷》,青铜,100×71×91cm,2008年

任哲《气吞山河》,青铜,133×80×143cm,2008年

“精神的容器”是任哲给自己雕塑的定义,铸造的只是武士的外壳,入住的是形象背后蕴含的精气神,任何体会到这种精神关联的人都可以是房客。创作与当下的联系也不仅停留在人物形象的文化亲近感上,更多的是生活态度和时代精神之间的相通。面对当下年轻人进取心缺失、信仰缺失的现状,任哲喜欢用一个比较正面的形象“身教”是非对错,而不做过多“言传”评价,武士气魄和积极态度均不言自明。秦汉崇高的民族精神一直被传颂,在他看来,怎么做比怎么说更重要,“超越自己是最根本的,若通过自己正向影响了别人,那是更好的事儿”。

任哲《玄武》,青铜,140×100×200cm,2009-2011年

任哲《青影寒》,不锈钢,168×80×220cm,2012年

既然生活在当下,也很难创作出和当下毫无关系的东西,只是太过追随时代便会不自觉地被潮流拽着往前走,坚持就显得尤为重要。从青铜材料到不锈钢工业材料,任哲始终坚持作品的手工性,每一件都自己做,尽可能地在材料上保留创作时的肌理和细节。

任哲《铁衣冷》,不锈钢,125 × 95×190cm,2010年

任哲《铁衣冷》,不锈钢,125 × 95×190cm,2010年

任哲《青龙》,青铜,170×140×320cm,2009-2011年

雕塑泥过于黏稠,流动性差,就一点一点做,几千个块面光影一个一个地处理,手上的力道就像书法中的飞白,每一笔下去都不一样,连自己都无法复制,“这是我的不同,那就着重往这个方向推进,可能会走到一条不一样的路上”。在坚守的同时也不能忽略当代的痕迹,但任哲觉得艺术家“不要纠结于这些,当代潮流会不断改变,经典不会。经典是一种思想,你只会看到它在不同时代改款,核心却是一样的”。任哲的心态是做一件能够对得起身后500年的东西, “别太在意生前的事儿,做艺术就像蜜蜂酿蜜,流出来的才是艺术,流不出来的都是生存”。

雕塑和绘画不同,风格技巧的熟悉过程相对较慢,“做雕塑像是小孩长身体”,多是后知后觉,积累十分重要。每件作品的成长过程都不太一样,艺术家得在这一阶段尽可能地保持想法不变,有时完成的作品可能是几个月之前的想法。在创作过程中“有任何变化都得拆,做雕塑就得不怕麻烦”。去伪存真、简单真实是任哲喜欢的状态。很多事情没有那么复杂,雕塑恰好能够直接、真实地呈现事物的全貌,没有媒介的遮挡,也没有工具的美化。

任哲《望龙庭》,不锈钢,90×65×230cm,2012年

任哲《云端》,不锈钢,230×65×170cm,2013年

创作最珍贵的价值也在于真实。在他看来艺术创作最忌违心,“不能为了适应时代而去迎合潮流,创作要保持纯粹性和真实性,即使此刻运气不够好没有被社会接受,但也不能丢掉艺术的底线”。恒久坚持,剩下的交给时间来评判。

好莱坞影星约翰尼·德普与任哲共同创作雕塑作品

冬日下的任哲作品

任哲有时候觉得社会节奏太快,大家都行色匆匆来不及停下观想自己。但他自己的节奏也不慢,除了每天五六个小时的创作时间,还要处理各种繁杂的事情,从早到晚停不下来。不过他挺享受这个过程,他说自己心里就是一个大湖,一件事儿就是一圈涟漪,他会让涟漪尽快平静下来。欲速则不达,只有达到空灵的状态,才能容得下更多的事情。曾经喜欢凡事都拔尖儿的他,现在也没那么多时间较劲了,只想积极地去做每一件事,“把每件事儿都做好了,空间才能更有弹性”。

任哲作品登陆国外各大美术展馆

当问及下一阶段的创作计划和方向时,任哲用手指了指天,说“听它的”。他认为艺术家是上帝制造的3D打印机,自己不过是个导体。只有把自己这个通道修得更通透些,那些超越生命的被称之为灵感的东西才会更多地通过他的手变成作品。这样去想,就能够更加尽心地把雕塑这个壳修得更漂亮一些,在里面放点心里真正想着的东西,顺势而为。

黄笃(策展人、评论家)

在任哲以中国古代武士和文官为主题的雕塑中,他并没有着意刻画人物的具体神情,而是喜欢用塑与刻相间的写意手法表现雕塑的强烈动势和情态所蕴涵的精神性。

殷双喜(中央美术学院教授)

他的艺术注重个体的内在体验,具有敏锐的直觉式的感受,充满想象的热情和对现代社会的剧烈变化的思考,在一种自觉疏离的回击状态中完成与时代不可分割的联系。

彭锋(北京大学艺术学院教授)

任哲酷爱书法,对中国书法中的这种律动之美有深刻的体会,因此他的雕塑虽然从罗丹等西方大师那里吸取了不少养分,但他的作品中蕴含的那股力道,则明显是中国的。

许志平(平艺术空间负责人)

武士魂魄中,任哲的作品一开始也是以武力、气势、力量来征服观者。但他亦有儒士在待,来收买观者的心,可恒久地浸入任哲的世界,甘愿受他统摄。

[编辑/齐超][摄影/刘晟][文/范雨萌][编辑助理/胡新苑][鸣谢/平艺术空间负责人许志平]