|

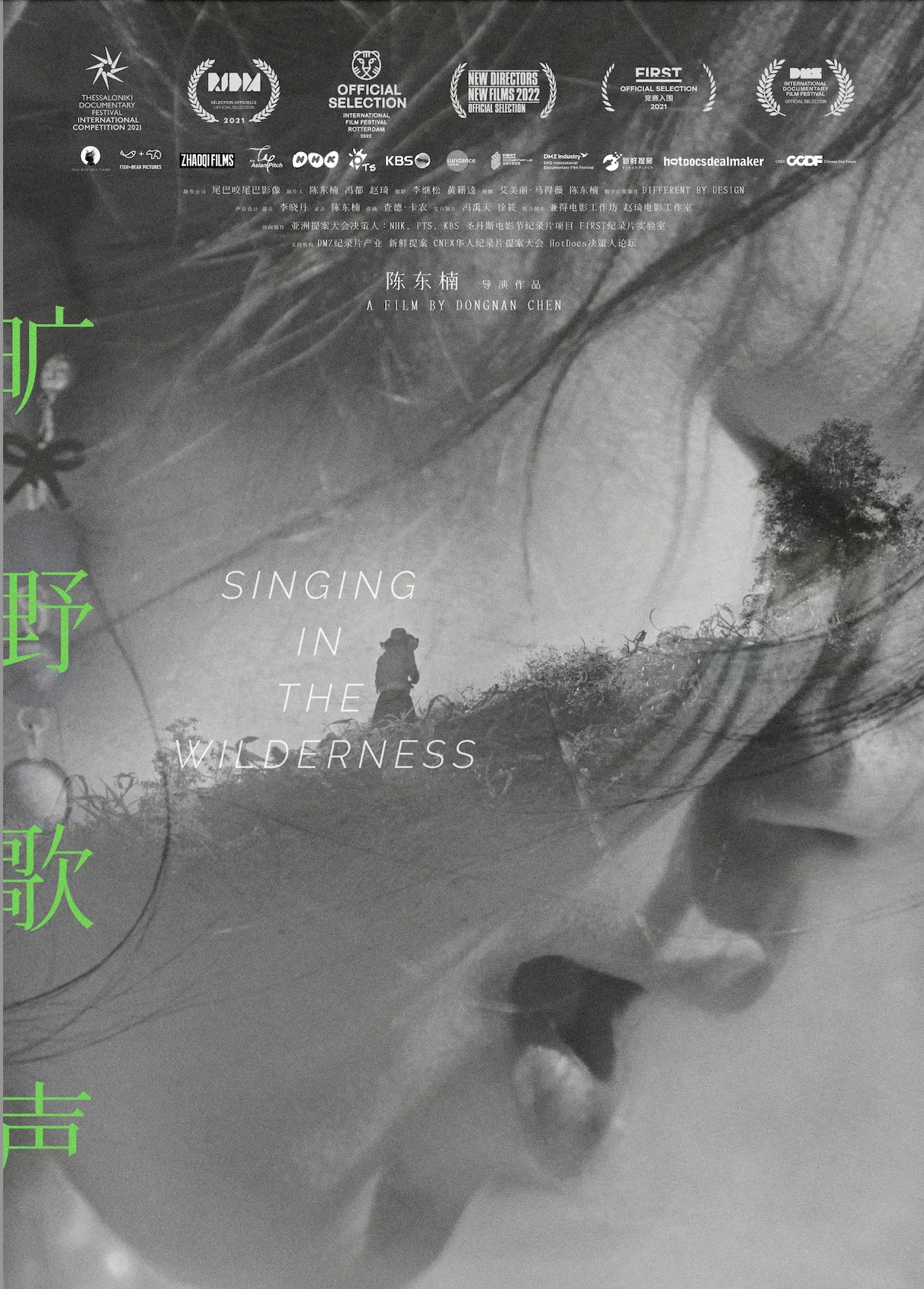

《旷野歌声》

如果说《偷》的拍摄特别像一段青春的记忆,那《旷野歌声》的拍摄对于我来说,就像是从青春步入中年,伴随着自我的成长,从一个站在旷野里面的人学习怎么去做一个社会中的人。

这个片子拍摄的地方是在云南省的一个苗族村寨,叫小水井村。我是2014年第一次到这个村子,拍摄一直持续到了2019年。

我对这个村子的第一印象是好自由。为什么这么说呢?

穷确实是穷的,小水井是在最山顶上的一个村子,自然资源非常地差,大部分都是种玉米,但这个玉米它不是用来卖钱的,是要以物换物,用一年的玉米收成去交换村民一年要吃的大米。

如果说要赚钱的话,那肯定是要种蔬菜水果。他们确实也种一点点,就是完全没有规划,这丢一颗那丢一颗,熟了谁愿意吃就摘下来吃一口,不愿意吃果子就自己掉下来,在地里烂掉。好像从来没有人想过说要去把这个好好地摘下来,拿到山下去卖了赚钱。

感觉就是虽然很穷,但是也完全没有人觉得特别着急或者特别需要去赚钱。

后来一个爷爷跟我说,因为苗族在历史上是被各个民族欺负的,他们其实是在历史的长河中,在一次次战败里,不断地迁徙,最后才到了西南地区的高山上面。这里地势崎岖,首先很适合躲藏,再一个就是条件太差了,别人也不想要。所以你会发现在西南地区,大部分的苗族山寨它都是在山顶上的。

苗族人在历史里学到的重要一课,就是千万不要种地种得好,因为一旦种好了,这个地方就不再是他们的了。贫穷守护了他们的家园,在富裕和自由之间,他们选择了站在边缘上的自由。

但是在现在这样一个时代,其实没有什么事情是永远不会被发现的。当地的领导很喜欢说的一句话就是:“小水井村什么都没有,除了歌声。”

这个村子有一个世代相传的合唱团,几乎是每天,只要是农活干完,到了夜晚,无论老人、小孩,大家都会聚集在一起唱歌。

苗族的歌声是可以追溯到很久很久以前的。传说他们在迁徙的过程中丢失了书写的文字,没有书面文字,他们就用歌声口述历史作为记忆的一种方式,一代一代地传下来。

20世纪初,又因为一个偶然的机缘,有传教士来到过这个村子,教给了村民西方古典音乐的四声部合唱法。所以这里的村民会唱很多世界名曲,比方说亨德尔的《弥赛亚》,舒曼的《茨冈》等等。这样的美声合唱法,在这个村里已经流传了有近百年之久。

县里面非常喜欢小水井的歌声,把它称作是巴洛克音乐的活化石,正式成立了小水井苗族农民合唱团,计划要把村民带到更大的舞台,也希望能够借助这个计划让村民脱贫致富。

村民作为一个群体,内部对于这个事情肯定是有争议的,但是最终他们还是带着对山下世界的好奇,同意出山。结果合唱团不仅出去了,而且特别成功,他们登上了很多很大的舞台,也上了很多电视台,和很多明星同台演出。

▲ 小水井村合唱团在纽约林肯中心

村子里的生活也确实得到了改善。因为合唱团的成名,通往山顶的公路修通了,村子引来了游客,也引来了地产商。地产商计划把这个村子打造成一个旅游村,重新修缮夯土的老房子,打造艺术家工作室和一些旅游的小店,还开辟了一块新地,给村民建新的房子,供他们搬迁。

《旷野歌声》这个片子,基本上就是目睹了这样一个过程:它本质上是关于一个封闭的群体走向现代化的过程,关于站在边缘的人群向主流社会去迈进的一次尝试。这个尝试它必然伴随着在自由和规训之间的挣扎。

我记得特别清楚,合唱团的指挥龙指挥,也是村里面的一个长老,他在一次开会的时候就跟大家说:“我们苗族实在是一个很落后的民族,被人看不起的民族,我知道贫穷的滋味,也知道没有尊严的滋味,我希望我们的下一代不要再像我们这样。”

为了应对市场和观众,合唱团就开始学习一些新的歌曲,他们现在会学中文歌,也学习了一些流行的英文歌。歌声的身份随着时代的变迁不断地流转。这个里面有被动的成分,也有主动的成分,一次次地,他们通过歌声去找到自己生存的方式,找到和外面的世界打交道的方式。

其实,出去演出对他们来说,也不是事事顺心的。有时候,外面场地的工作人员会觉得,看外表他们不像演员,以为是场工,就会让他们去收垃圾,或者让他们站到一边去,村民心里面就会觉得很不舒服。

专业的老师也指出来他们其实音不准。音不准就没有办法和专业的乐队去配合同台演出,老师就觉得他们技术上很难调教。再加上但凡休息10分钟,村民就全不见了,回家喂猪的喂猪,种地的种地,趁机全都逃跑了。

村民开始发现自己并不适合以一种工作的节奏唱歌,开始意识到“他们说的唱歌”和“我们说的唱歌”不是同一件事情。

有一次,他们在外面有一个大的演出,集训了一段时间,但就在演出前的一两天,村民突然决定他们要集体撂摊子,打道回府。那次是龙指挥哭着求大家,他们才留下来。

在跟我说到这次经历的时候,龙指挥说:“我们之前就是太把自由当成一件理所当然的事情了。”

村子发展了,赚钱的机会多了,村民也就越来越忙,就顾不上合唱团了。有些人干脆离开,或者有的团员就是有钱的时候才来,没有钱的时候干脆就不来了。

但是整体上来说,其实小水井村是非常令人羡慕的。在西南地区,很多村子都有这样的合唱团,但他们都没有机会像小水井村一样出名。

我有一次遇到一个别的村子的指挥,他握着龙指挥的手,说:“我们真的好羡慕小水井,但是我们没有这样的机会,得不到这样的支持。”说着说着,他就开始大哭起来。我想像他这样想的肯定不止他一个人,也不止这一个村子。

就这样几年时间过去,村里的地产项目烂尾了。之前为了建这个旅游区,大部分村民都被征了地。现在这些地就全部空置了,地产商就暂时做了果园,雇佣村民去维护和种植,给他们发工资。村里终于种起了可以赚钱的果树,但是村民也从土地的主人变成了雇员。但是也有可能赚得更多了。

本来准备打算供村民去搬迁的新房子停工了,但这个时候其实村子里的老房子很多已经不行了,快要塌了。村民也不再抱什么期望,开始自己建房子。

他们已经看过了外面的世界是什么样子,肯定不会再愿意住在像以前那样的土房子里,而且盖房子是一件大事,大家就想着要盖就盖得大一点。盖房子的钱基本上都是来自于之前被征地的补偿款,但这对于大部分人来说是不够的,所以村民又开始向银行借贷款,就像城里人一样,进入了债务时代。

我拍摄到后期的时候,这个村子整体的样貌基本上都改变了,村子里不乏三四层的大别墅。

有意思的一点是,我发现很多别墅上都装了防盗网。最早我到这个村子的时候,这里几乎是没有人会去锁门的。我对这个印象特别深,是因为那个时候我们到村子里面走一走,看到门里面的人就会跟他聊天,很快就会和大家熟悉起来。现在不仅有了非常厚的金属防盗门,还都装了防盗网。

我就问龙指挥,为什么要装这个防盗网,它不挡风景吗?因为这个村子到最后,旅游也并没有发展起来,没有什么外面的人过来。龙指挥说,因为他盖完这个别墅以后,总觉得哪里不对劲,觉得不像他在外面看到的那些别墅的样子。然后他就想,哦,原来是差一个防盗网,一装上,瞬间就觉得对劲了。

村里以前是养黑猪的,现在也开始要养白猪,因为白猪长得更快一些。但是白猪有一个问题,就是它不认路,不能自己回家,而村民是习惯像养黑猪那样自由散养,所以村里经常可以看到村民在满村子抓猪回家。回到拍摄的最初,其实最早吸引我留下来去做这个片子的,是一次村里的演出。当时有游客来村里看他们,我也坐在台下,看着他们每个人脸上的表情都不一样,就觉得这些不同的表情之间充满了巨大的张力。其中给我留下印象最深的就是龙指挥的脸,他有一点紧张,有一点尴尬,又略带着一些不适和为难,但又是非常友善的、非常慈祥的。我觉得龙指挥的脸就像这个村子的处境。再后来我加上他的微信,才发现龙指挥的微信名叫忍耐。当时站在他身后的,还有影片中的另外一位主人公建生。我当时注意到他,是因为他唱歌特别地投入,整个身体在唱歌的时候都在颤抖,他的眼神非常地坚韧又有一些脆弱。最开始的一两年,我常常跟着他上山放羊,在一起聊天。那个时候他不太忙,还没有什么生活的担子,他也特别喜欢看书。他家里虽然很简陋,但是他会特别精心地装扮房子,四面墙都会布置上不一样花纹的墙纸。建生对于村庄,对于怎么建设和守护家园,是有非常多的想法的。他知道外面的世界,但是他不羡慕,他特别笃定自己想要的是一种清苦的、纯洁的生活。后来,当然不仅是外面的世界,也有村子里人的变化,让他在其中非常痛苦地挣扎和摇摆,也越来越孤独。因为他想要的是完全不受干扰的、非常纯粹的、充满了信仰的生命。他执拗的程度达到了一种常人没有办法理解的状态,但是现实也在朝他步步逼近。几年的时间里,他从一个非常理想主义的牧羊人,走进了一段父母给他安排的婚姻当中。他和妻子完全没有办法沟通,因为他给不了妻子想要的,而他妻子想要的其实也不过是村里面人人都有的一个所谓正常的世俗的生活罢了。他们两个人在好几年里就这样折磨彼此,无言以对。直到最后,一个曾经的苦行僧,也背上了几十万的房贷,那个曾经唱歌的时候会颤抖的男孩,开始逐渐变得沉默、消沉,也学会了忍耐。在我最早认识建生的时候,我觉得他特别适合写作,就送给他一个日记本。几年的时间,他在用沉默保护自己的同时,也一直持续地书写。在2019年我快要结束拍摄的时候,他最后一篇日记是这么写的:“一个逆流而上的人,会被所有的东西所挤压,会被这个世界所抛弃。我会去改变我自己,我可以牺牲,我也会随波逐流。”这个也会让我想到合唱团登上纽约林肯中心的舞台时,唱的一首伯恩斯坦的歌曲:“让爱做梦的人去做梦吧,伊甸园是不存在的。我们建房筑屋、伐木砍柴,让我们的花园繁茂生长。”

生活从来都不是一次就过去了

有时候我在想,其实小水井村的挣扎特别像我自己的挣扎。或者也许,很多人都有同样的挣扎。

在平庸世俗的生活里莫名地觉得悲伤,在一些看似是蒸蒸日上的时刻里却感受到灵魂的失落,或者是随着社会的变迁要不断地调试自己的身份去迎合,在平静的日子里就意识到其中孕育着很多的危险和复杂。

但我想,我们可能永远也没有办法避免掉和重重的压力与局限去共存。

像追寻自由、成为自己,这些现在特别时髦的句子背后,可能人就是要在重重的压力和局限中才能去形成自己的样貌,再从中去找到自由。接下来肯定还有一个接一个的困境,我们也要一直地换个活法活着,带着困境为我们塑造的新的形状再继续地往前走。

去年我回了一趟小水井村,想给大家当面看看片子。建生家的大房子已经建好了,他跟我说他特别忙,有很多牛很多羊要照顾,没有什么时间看片子,要不就算了吧。我等了他好几天,最后还是硬逼着他坐下来,把那个片子在他家的大电视上放了出来。

那个时候,我看着屏幕里的他,又看着他坐在那儿,就在这同一个时刻,生活既在这边重复循环着,又在像直线一样快速地向前奔跑,不断地消逝。

后来我也梦到过几次黑阿力,有时候我梦到他坐在我家楼下的台阶上不说话,有时候我梦见他长得像黑阿力但是好像又不是他,他变成了我的同班同学,我们好像跟别人起了冲突,就一起跟别人打架。我们在夜晚的大街上逃跑,又去喝酒庆祝。

我想我是很愧疚的。我曾经遇到了他,但也只是看着他得到了一个很不好的结局,仅此而已。就只是时不时地,我还是喜欢打开片子,去看看他们当时的样子。

《偷》这个片子其实在今天这个超清时代看来,它的影像质量已经有了明显的历史的痕迹,再加上网上会有一些盗版的版本,不断地压缩之后,这个片子就变得越来越模糊。这些很粗糙的像素的颗粒让它越来越像一场梦境,但是它还是在固执地诉说着同一个故事。有时候去放映会上面对观众,我才会惊觉,原来小偷这个事情早就没有了,大街上你都看不到了。

现实、梦境和屏幕里的生活,这些本属于不同空间介质的影像就这样交叠在一起,我有时候会觉得特别地恍惚,分不清什么是真的什么是假的,什么是轻的什么是重的。

但我想,也可能正因为这样,我们的生活从来都不是只有一次就过去了,就不作数了。因为影像会被捕捉,会穿过时空的隧道,在不同的时间抵达不同人的眼睛。

我们每个人从来都不是一个孤立的个体,我们的面庞也从来都不是只属于我们自己的面庞,而是包括了无数个曾经穿越过我们生命的人们的面庞。

我觉得特别地幸运,能够遇到影片中的人物,可以和他们相互陪伴度过这样一段一段生命的时光。我想用纪录片去留住这些无处依附的情感,不然它们太容易就被吹散、被遗忘了。我也希望你们或早或晚有机会能看到这些关于真实生活的影片,能够让它们不断地循环、在我们的眼前重现,也许真的能够改变一些什么,能让我们所经历的不会就这么轻轻地飘散。谢谢大家!

|