文 | 魏芙蓉 李晓芳

编辑 | 王珊瑚

猎人与猎物

唐宁被抓走了。8月7日,郑州的一家快捷酒店,三个陌生男人敲开了他的房门。他们自称街道办事处人员,问了唐宁的名字、身份证号,接着掐着他的脖子拖入车内,像“提货”一样带走了他。车辆驶向几十公里外的“青少年智慧成长中心”,三个男人都是那里的员工。这是一所全封闭的特训管教学校,19岁的唐宁就是一个待“管教”的孩子,父母的描述里,他“在火车站偷过东西”,“刚从派出所出来”。前不久正是他们向这家机构发出委托,并提供了唐宁的身份和位置信息。刚上车,几个男人就搜遍并掏空了唐宁的口袋,后来四十分钟的车程里,唐宁一直被男人环手勾脖、牢牢压制在座椅上,他动弹不得,连呼吸也变得艰难。男人们大概怎么也想不到,这结果正是唐宁所期待的。与其说他们抓走了唐宁,不如说他们才是唐宁的猎物——唐宁报出的名字和身份证号是假的,叛逆的过往经历是假的,微信上的父母是假的,就连那两条大“花臂”也是用文身贴打造的。在男人上门前,酒店里已经提前布置好三个摄像头。他们的车刚驶离酒店就有另一辆车跟了上来。

●摄像头拍摄到的特训学校员工敲开唐宁的房门。讲述者供图

尾随的车里坐着唐宁的伙伴,23岁的虎子,16岁的小龙以及24岁的秦麦。秦麦是团队里唯一的女孩,短发齐肩,模样文静,还在读大三,是这场行动的总策划。一年半前,秦麦也被父母送进这家机构,度过了一段备受煎熬的日子。其他三位少年虽和这家机构没有直接干系,但痛恨特训学校。他们从不同城市聚集在这里,目标只有一个:取得对青少年进行严重体罚、人格侮辱的证据,曝光他们的所作所为。

少年们把这次合作命名为“暑期行动”。秦麦领队;虎子和小龙户外经验丰富,组成行动小队,包揽了大部分翻墙入校任务;相对瘦小的唐宁则负责洗衣服、订外卖等内务。他们卯足了劲,尤其行动组俩男孩,“干他X特训学校”,每天挂在嘴上十几遍,巴不得能干票大的。事实上这场行动比想象中艰难,他们昼伏夜出、在学校周边潜伏三周多,派出唐宁作为卧底前,已经和敌人进行了两轮对抗。他们最初的行动计划,是希望在学校找到内应。虽然行动组已经在院落的房檐上架设三个摄像头,但根据秦麦的经验,暴力和伤害总是发生在外人无法抵达的隐秘角落。为了招募内应,行动组翻墙潜入学校,把两张写有邀约的纸条随机藏进学生的鞋子里。他们在监控前守了三天,期待看到有人接受邀请并发出约定信号,但三天后,监控画面显示教官领着所有学生在寝室门口磕鞋子。他们被告发了。首战失败。几天后,一个更大胆的主意萌生。当时他们在监控里注意到一个受罚的女孩,顶着日头站在庭院的凳子上曝晒长达数小时。“这样下去出问题怎么办?”虎子急了,提出直接冲进学校抢人,这不是最有力的人证吗?秦麦同意了这次行动。“你愿不愿意跟我们我走?来救你的!”那个晚上,虎子和小龙穿上迷彩服、脸上涂满油彩,交叉掩护来到女孩身边——事后复盘俩人懊悔不及,觉得这事坏就坏在这里,光顾着救人,忘了自我介绍——女孩一脸懵,不但没跟着走,还吓得直往里屋跑。十几个教官冲出来。又一次行动失败。靠着随身携带的弹弓和棍棒,两个男孩勉强脱身。连续两次失败让形势变得严峻起来。学校外墙一下子多出六个会发出警报的监控,翻墙入校不再容易。只能派出卧底了。

微信小号伪装家长,交2000块定金,瞎编一段经历,用不着露面,他们毫不费力就把唐宁送进了特训学校。理想情况下,唐宁将会用藏在鞋内的录音笔尽可能多地收集取证。但他进去的当晚,队友们突然发现情况不妙,学校给“家长”发来的视频里,唐宁眼角和嘴角都耷拉着,蔫儿了似的。第二天,卧底行动进行到第20个小时,秦麦决定提前收网。她只身入校打算接唐宁出来,结果和守在校外的行动小队全部被教官围困。双方都报了警。这时的唐宁对外面发生的事情一无所知。冲突发生时,学校把包括唐宁在内100 多个学生关进了一幢阁楼,他们被要求蹲在地上,不许交流。正如伙伴们所预料的,此时的唐宁几乎要被恐惧吞噬了,从被暴力推进车里的那一刻,他就有些控制不住地发抖。

●唐宁被卡着脖子带入特训学校。讲述者供图。

阁楼幽闭又闷热,唐宁再也受不了了,他从学生堆里冲出来,“我摊牌!我这有录音笔,联网直播的!”后半句其实是吓唬他们。他花了很大努力不让自己露怯:“监控是我们拆的,铁丝网是我们剪的,我们就是来搞你们的!”唐宁后来承认自己当时是真慌了神了,他怕教官把自己“弄死”,有的没的都招了。结果他们只是把他带到了一间空房间继续待着。最终找到他的是警察。8月8日,这场闹剧在警方的介入下收尾。他们乘车从学校离开的一刻,唐宁如释重负,身边的秦麦却一言不发,一只手死死地握紧伙伴的胳膊。被遗弃的人

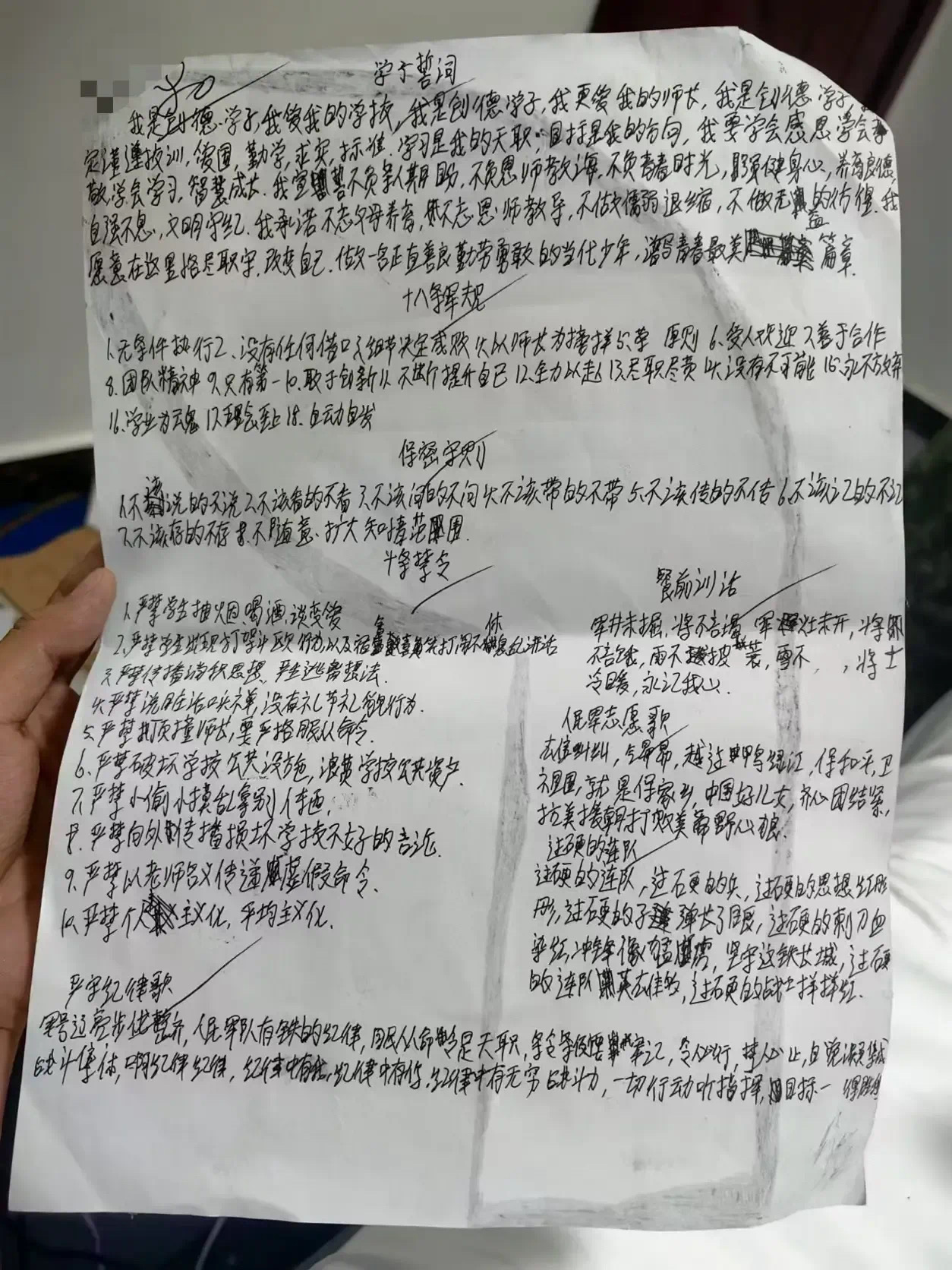

敲开那扇大门前,秦麦和门内的人都没想到有一天会以这样的方式面对面。那天她的想法其实很简单,她作为曾经的受害者来了结对峙局面,会更直截了当吧。六个老师包围着她,“有什么事不能跟我们(直)说呢”,“我们有什么对不起你的?”即使他们什么都没做,她还是感受到强烈的压迫感。她不断暗示自己,她是自由的,她不会被再次被困在这里。一年多了,她仍然没有办法摆脱那段记忆。她说,造成那一切的导火索,仅仅是跟父母提出想退学复读。那是2023年,秦麦在北方一所大学读大二,这是她就读过的第二所大学。2018年她通过第一次高考进入南开大学,因为不喜欢当时的医学专业,提出复读,父母同意了,但后来他们强制干预了她第二次高考后的志愿填报,导致她又来到一所自己不想去的学校。当她再次提出复读,父母反对。被控制和支配了二十多年的生活,秦麦觉得受够了。她没有理会父母的反对意见,从家里搬了出来,打算自行准备第三次高考。这个举动在父母看来不可理喻。双方爆发了剧烈的冲突,情绪失控的秦麦对爸爸进行了激烈的言语攻击,就是那时爸爸说带她去玩玩散心。她不知道等着她的其实是个圈套。就像唐宁所遭遇的那样,几个陌生男人闯入了她当时的住所,她竭尽全力反抗,终于在被抬上车前拨通了妈妈的电话,妈妈给了她更致命的一击,“你跟他们走吧”。七小时的车程后,她被丢到了这个“成长中心”。她在这里生活了两个月,所谓的“成长”教育实则是一场彻头彻尾的服从性训练。每天,数十小时的跑步、“鸭子拐”和匍匐前进让人精疲力竭。思想教育课上,孝道教育总是核心,“你们这样对父母猪狗不如”。秦麦必须强忍着恶心一字一句听完,然后在“思想报告”里向父母忏悔。不然等待她的可能是惩罚。“熬鹰”是最常见的惩罚手段之一,学生被要求站在一张小板凳上,少则24小时,由特定人员看守。在她后来搜集的受害者经历里,还有男生被教官举起抱摔,一个女生反复多次被教官推倒、拉扯着头发站起来。类似的遭遇很多学生直到离开学校后才敢讨论,校内实行严格的舆论管控制度,由老师选拔“思想骨干”安插在学生中间随时监督举报学生的言论。“不该说的不说,不该看的不看,不该问的不问”,“严禁向外传播损坏学校的言论”,就写在学生每天要背的学生守则里。

●特训学校要求学生每天背诵默写誓词、守则等。讲述者供图

她学会了沉默,“听到那些很恶心的话或被体罚时,强迫自己从现实里抽离出来”。这种淡漠又服从的态度让秦麦得到教官的欣赏,她被频繁带离学校前往办公区,协助工作人员整理资料,在那里她不仅能接触电脑,活动相对自由,为后来逃跑创造了机会。她在入校一个多月后有了一次和爸爸面对面的机会,她本想跟他好好聊聊,“我们多久没好好说过话了?之前我说话你都没认真听过。”这话让上一秒还笑呵呵的爸爸瞬间变脸,猛然起身,“你还是这个样子!你这样我可以让你一辈子不出来!一辈子不来看你!”秦麦一下子怔住了,接着是一种难以名状的痛苦,感觉自己又一次被遗弃了。秦麦说,这其实是里面很多学生共有的体验,遭遇同样的转身后,一个14岁女孩曾喝下一瓶碘伏,还有一位女孩从二楼跳下。那天秦麦哭得停不下来,当晚开始发热,连续几天高烧不退。那之后的每一天都让秦麦难以忍受,她开始想方设法逃离。去年5月,她利用办公室的电脑和朋友取得了联系,谋划近半月,趁人不注意逃出办公室,跳上赶来接应的车辆,彻底远离了这里。她不敢回家,也无法回到大学课堂。父母以“结肠炎”为由开具虚假证明为她办理了休学,如今学期过半,她缺课太多,按规定只能在下一学期复学。后来她去了南方一座城市,一边当家教一边攒钱。那阵子她战战兢兢地,新注册了微信,不轻易在网上留言。她太害怕那些埋伏着的双手,想到它们可以轻易就让一个人从原本的世界消失,她只能把自己隐藏起来。偶然的机会,她在网上发现了一群跟她有相似经历的年轻人。联盟

抑郁、焦虑、叛逆厌学、网瘾早恋、亲情淡薄、不懂感恩……当五花八门的特训学校号称解决各类青少年问题,甚至成年人问题,一些年轻人也开始在网上集结起来,拯救落难同伴,立志“拔除”特训学校。

这些年轻人通常以群组为单位,成员之间时有合作,形成了一个松散且隐蔽的联盟。联盟中初、高中学生居多,他们惯用“舆论”武器,制作网络视频、图文宣传特训学校危害;激进的则擅用武力打击,全副武装直闯学校救人。从特训学校逃离后没多久,秦麦加入了一个叫“炽星”的群组,群成员接近百人。群主15岁,是名高中生,他分工明确,给群里委任了心理部长,为大家做心理量表、提供陪伴式沟通;救援行动中有时可能需要定位、查询身份信息,也安排了专门的人员提供“技术支持”。秦麦在这里担任外务部长,负责联络沟通、部署行动。过去一年,秦麦参与了多起线下救援行动。有弟弟被父母送进特训学校,姐姐来求援的;还有跨性别者被父母限制行动控制在家里,朋友找到他们求援。这段经历帮助秦麦从孤立无援的状态中解脱出来,也帮她迅速建立了自己的阵营——接下来她决定追究特训学校对她施行的暴力和伤害,联合盟友的力量。秦麦的阵营只有20多人,大多是她从其他志愿者群和社交网站上一个个拉来的。在以初中生和高中生为主的联盟里,能保持高效行动力的虎子是阵营里的重要力量。虎子最早通过豫章书院的新闻了解到特训学校的存在,当年他十五六岁,同龄人的遭遇让他“心里很不是滋味”。他很早就辍学了,在南方开车行,几年来施救案例已经有十几起。正式行动时,虎子会穿上迷彩服,束腰带,往脸上画油彩,防止自己被拍下清晰照片放到网上,必带的工具包括手电筒、弹弓、突击背包和液压钳。唐宁对特训学校的憎恶源于好友的遭遇,高中时他有两位朋友被送进过特训学校,后来他们有的远离了家乡,有的性格大变。“当时没去营救他们我挺后悔的”。唐宁从那之后经常在网上批评特训学校,有次被秦麦注意到,拉进了自己的群里。唐宁性格内敛,当卧底可以说是他过去人生中最大胆的决定。尽管他做足了心理建设,没想到一进那扇门,教官的几句威胁、铁丝网密布的高墙一下子就把他的心理防线摧毁了。想起伙伴们那句玩笑话,“等你进去后就把学费给交齐”,他怕自己真要被撂那儿了。除了现场这几个年轻人,几百公里外,还有一个人也在密切关注着这场行动。他是贝贝,豫章书院受害者,七年前曾联合数名受害者曝光豫章书院的违法行为,不仅成功关停了学校,还让多名教官获罪入狱。贝贝去年进入媒体实习,不到一年,已经采写了三篇特训学校相关的报道。“暑期行动”布置过程中,贝贝一直在远程帮他们分析、出主意,什么样的证据最有说服力?法律程序上无法应用的证据,是不是可以用于媒体曝光?作为过来人,贝贝理解少年们的选择和坚持,“这是他们自我救赎的方式。越是对自己有思考的人,越能知道自己到底遭遇了什么”。虽然那次行动在警方介入下以双方达成和解告终。但秦麦和伙伴们都不打算就此停手。结束行动离开郑州前,他们把一个大喇叭拎到了学校门口:里面的学生注意,如果你们在里面遭遇违法现象,要勇敢维权,不要相信他们的洗脑。”刚循环完一遍,学校老师把铁门打开冲出来,少年们迅速跳上车,撤离现场。

●2019年11月,江西南昌,媒体探访豫章书院旧址,已改名为天品美术学校。学校大门紧闭,有多个保安守卫。ic photo

弱者并非无力

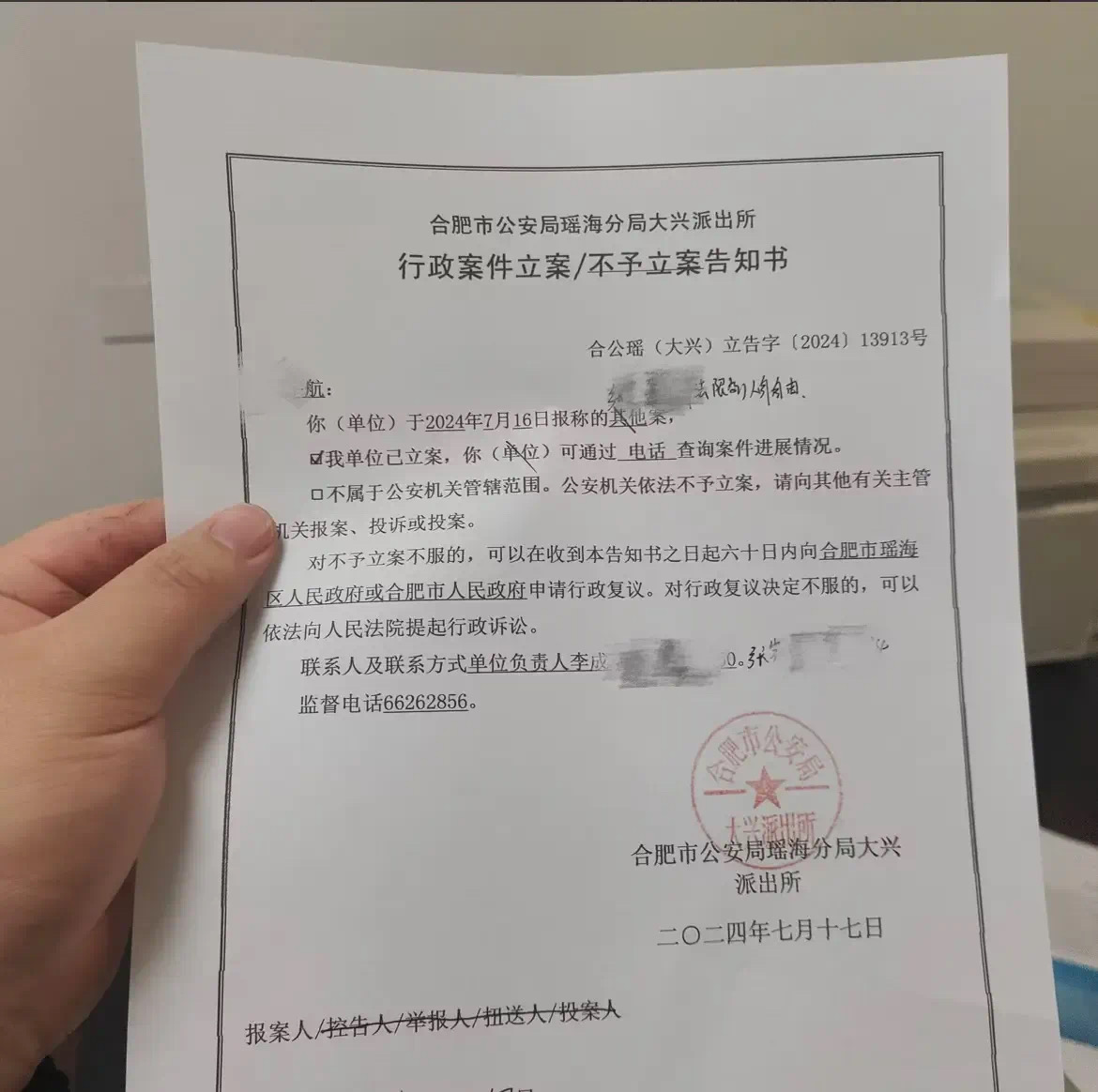

从豫章书院至今,年轻人的反叛和抗争始终没停过。经验多了,这群少年甚至摸索总结出自己的一套“行动大纲”。联盟的各个QQ群里曾经流传过一份长达26页,名为《针对戒网瘾学校非法绑架未成年人的逃生方法解析》的文档。参与撰写的成员称,这份文档致力于让面临危险的青年们,能够有选择生存、选择安全的权利;为报案维权的受害者们提供完整的安全解决方案;让倚仗暴力牟利的群体明白,死角里的弱者并非他们想象中那么无力。撰写成员称之为“暮光计划”。本文针对的绝大多数绑架行为由 2-5人集体实施,最紧迫的问题是处理好与各罪犯之间的相对位置,避免受到围攻。1.调整自身所处位置,尽量使敌方各人都处于自身的正前方,且处于前面的人与处于后面的人形成遮挡关系。2.在采取防卫措施的过程中不断移动脚步,增加变数,使敌方较难控制形势。被可疑人员以接受警方调查或其他借口试图带离时,应第一时间辨认其身份:1. 观察警服配备。警服必须有警衔、警号、胸徽、臂章4种警用标志。凌志是“暮光计划”中的一员。他今年22岁,自称小学时因为性格调皮,父母又没时间照顾,被送进一所特训寄宿学校,待了将近三年。如今公众所能了解到的各种体罚方式,凌志说自己几乎都遭遇过,而且只会更严重,“我那是十几年前,不像现在还有一些监管。”从学校出来后,很长一段时间,凌志没办法和父母共处一室,一旦碰面,只有无休止的争吵和怨怪。他也不能触碰任何有关戒网瘾学校的消息,那同样会使他痛苦得失去自我控制。一直到2019年,网络作者“温柔”发布视频,讲述自己和其他志愿者们两年前曝光豫章书院后,长期受到各种骚扰、辱骂和威胁,更有志愿者被逼到自杀。凌志在网上刷到视频,“我以前一直是逃避的,不敢面对。”志愿者们和学生一块举报、起诉戒网瘾学校,让他看到了另一种可能,“我就想像他们一样。”和虎子一样,他经常自费赶到戒网瘾学校,踩点、观察情况,然后带上“武器”, 趁所有学生都在操场活动时,翻墙进去,带出要解救的目标对象。他总会和学校里的教官,甚至是部分学生发生正面冲突,“或多或少会受点伤,难免的。”他能理解出来阻拦的其他学生,在那样的环境下,“服从能让他们回去之后好过点,起码好几天不用挨打。”暮光计划项目最早从2022年2月开始启动,陆续招募了十来个成员,一部分人被送进过戒网瘾学校,一部分人具备一定的英语能力。根据成员自述,他们参考了国外资料,以及由国际顶尖武术家、安全保护专家编写的教科书等,最终花了十七个月时间,在2023年6月完成文档。当年7月,凌志受邀加入,负责制作视频,将其中的内容分批上传到公共平台,期望《逃生方法》能切实帮到更多的受害学生。有时他也会给逃出来的孩子提供一些生存建议,比如身上钱不够时,夜晚可以睡在医院急诊室门口,或者溜进地铁站的厕所,环境虽然一般,“起码是百分百安全的。”但凌志上传的《逃生方法》视频浏览量一般,也没有孩子向他反馈过,这些方法是否真的帮到了他们。必须得承认一个事实,很难要求一群没有经过训练,最多20岁出头,甚至是未成年的孩子熟练运用逃生、格斗技巧对抗整个机构。另一个更现实的问题是,逃出学校之后呢?凌志说,他们救出来的大部分学生,尤其是未成年人,最终还是要送回家里。而家长们无一例外,先是惊讶,“你怎么出来了?”听到凌志和孩子讲述,在特训学校遭遇了体罚和殴打,家长的表情也很正常,有家长会觉得“打才能管好孩子。”这是凌志觉得最无奈的时刻,“没办法,不送回家还能去哪里?”他曾经救出过一个男孩,送回家后没几天,男孩的QQ又突然断联,再没有任何回复。凌志知道,男孩又被送进去了。今年7月,凌志接到一个求助,19岁的跨性别者晓旭被父母送进湖南一所行为矫正特训学校,遭遇了严重殴打。找到凌志的求助人小航说,得知自己的朋友被带走后,他报过警,拿到了立案通知书,也和志愿者一块找过社区、妇联,打过市政府热线电话,但都没能救出朋友。小航对这个结果其实有心理准备,他认为这是战斗前必经的一步,否则日后会被质疑为什么不走正常司法程序。说到这里,他突然问道,“你知道战神阿瑞斯吗?”他自顾自地说下去,“战神阿瑞斯只管战,他不管胜利属于谁。”合法渠道求助的同时,他在网上找到凌志,试图找出学校位置,抢人。他说,不得已的情况下,他们只能用自己的方式,夺得胜利。

●朋友报警后的立案通知 讲述者供图

一位曾经的特训学校心理老师

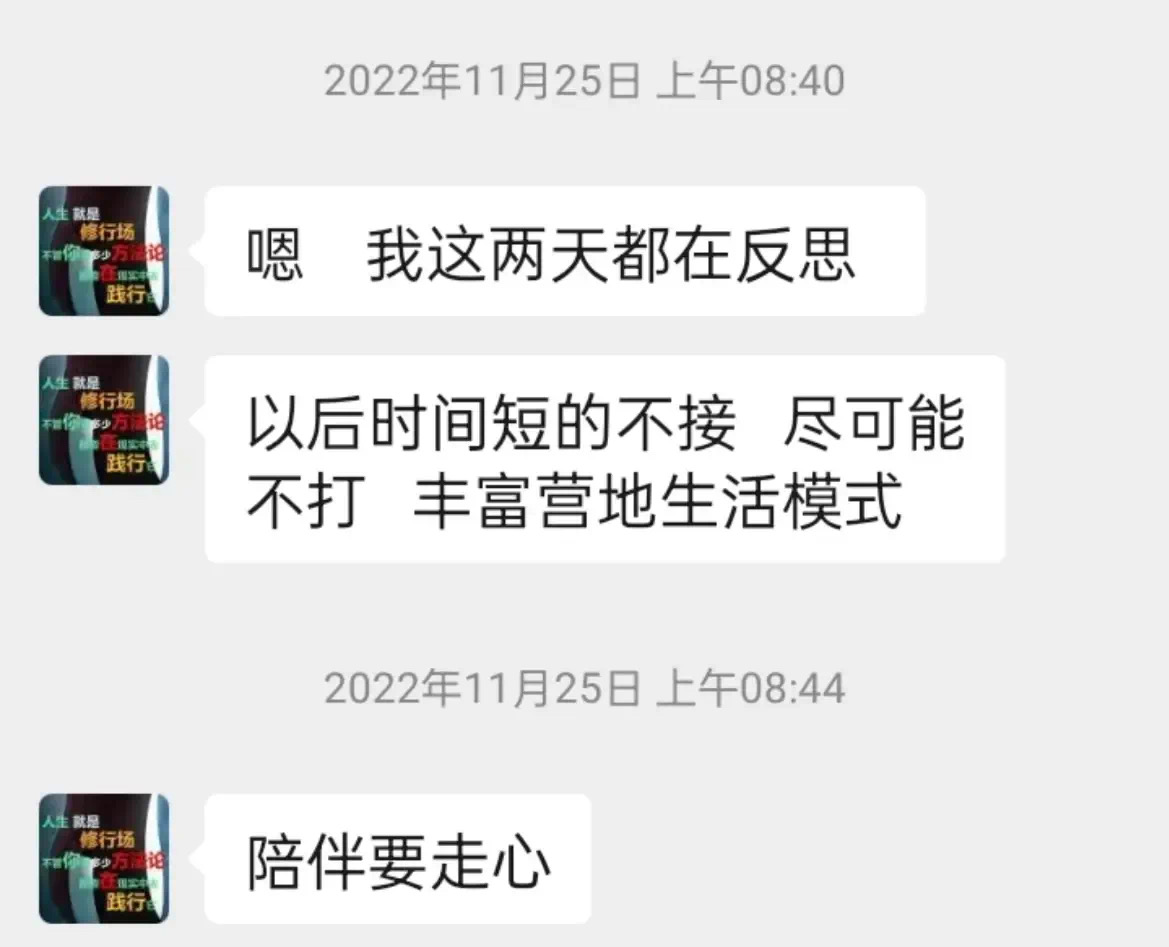

在这些孩子的世界里,几乎所有大人都是糟糕的代名词,不可相信,无法提供帮助,但46岁的徐秋菊是个例外。2022年9月,徐秋菊进入河南一所特训学校当心理老师。入职第一天,她来到学校的“变形计成长营”营地,发现大部分孩子的表情麻木又僵硬。当天一位初三男孩刚被父母送进来,因为没有听从命令换校服,并且要求和刚离开的父母通电话,男孩被摁在地上,一位教官拿着胳膊粗的木棍一棒一棒打在他的屁股上。男孩连连求饶,血迹透过裤子渗出来,却依然被打了十来分钟,直到没有一点反抗迹象才算过关。徐秋菊愤怒又错愕,过去她从来没有接触过类似的“管教方式”。她觉得自己的心在滴血,“十几个孩子的脸在我面前晃啊晃。”从郊区的营地回到市内,她马上咨询了派出所的朋友,朋友告诉她多保存证据。当天晚上,她彻夜未眠,边搜索查看“封闭式训练营”“豫章书院”“戒网瘾产业”等相关文章,边在日记里写下自己的愤怒:“这根本不是什么治疗,这是刑讯逼供啊!”“体罚、暴力、惩戒,所谓让孩子听话,本质上就是驯化。”第二天,特训学校创始人景海永带着徐秋菊和另外两位老师,到当地一所中学进行公益咨询。进学校前,景海永在工作群里表示,“重点是和班主任建立联络,让班主任知道我们能帮助他们做什么?”他发了一个档案,其中记录了20多位“问题学生”的情况,比如“17班,李XX,沉迷网络,有两周没到学校上课”。一周后,第二次到中学做咨询,徐秋菊说,档案中记录的目标学生和家长会被请到办公室,进行个案咨询。过程中,有些家长可能就会被告知,孩子的问题比较严重,可以送到训练营地进一步矫正。据特训学校官方宣传文章显示,从2016年到2023年9月,景海永和机构老师至少在当地15所中学做过心理健康讲座。景海永本人曾两次登上当地日报,宣称有17年从业经验。也有家长反映,最初是当地精神专科医生和心理咨询师向他们推荐了景海永,提到“他这近二十年一直都做这行的。”徐秋菊说,“很多家长一开始是真的觉得自己找到了救命稻草,把孩子送进去。”或许是因为有她这个“外人”在场,徐秋菊说,营地教官后来没有在她面前打过孩子,可她每次看到孩子们,“都是裤子渗血,走路一拐一瘸还得训练。”在营地,她争取和每个孩子进行单独谈话。起初孩子也不信任她,担心谈话内容被上报,又招来一顿毒打。她只能耐心等待,有孩子看到和她谈话的其他人不仅没有挨打,脸上表情还挺开心,也慢慢开始向她发出一些求救信号。她尝试偷偷用手机帮一些孩子录音,让父母早日接他们回家。录音里不能提他们在营地被体罚了,以免家长直接跑去质问学校,打草惊蛇。“所以我跟孩子们约定,在录音当中只说自己很想家,只说自己会好好地改变。要貌似很正常很轻松地说,让家长早点把自己接出去。”一位男孩前后录了四次,因为每次按下录音键,他总忍不住,瞬间崩溃大哭。他妈妈听了录音之后,“终于去营地看了孩子,但是她觉得孩子没事。”男孩又在营地待了好几个月。过了两个月,徐秋菊始终没办法接受学校对待孩子的方式,提出辞职。她曾和景海永严肃提到,孩子遭遇殴打后的心理创伤问题,两人的聊天记录显示,景海永说自己这两天都在反思,“以后尽可能不打”“陪伴要走心”。

●徐秋菊与负责人的聊天截图 讲述者供图

她以为情况会好转,那时她没有想到,伤害会如此绵延漫长。2023年年初,离开学校没多久,她陆续接到求助电话。一个晚上,同一家的父母、孩子轮流给她打电话,孩子说自己就在水沟边站着,真想一头栽死在里面。40多岁的父亲宣称已经崩溃到无法支撑,第一次离家出走了。而母亲在痛哭。徐秋菊了解这家人,孩子家在农村,过去成绩不错,父母对他寄予厚望。上初中后孩子出现厌学情绪,经心理咨询师的推荐,尽管家里条件一般,父母还是四处借钱,花了几万元将他送进特训学校。“可是孩子出来之后,他不但憎恨那些人的殴打、虐待,还会说他很憎恨自己,因为他没有力量反抗,在那个环境下不得不去讨好教官。对父母也会有很多指责和抱怨,都怨你们,把我的一生都毁了。”这些指责同样让父母崩溃,“孩子的妈妈也会觉得我都拼尽全力了,我们花了这么多钱,他们期待有个好结果,但是实际局面和他们想象的是天壤之别,孩子更严重了。”有家长起初找过景海永要说法,但慢慢的,“(景)电话不接了,短信不回了。”徐秋菊最终成了承接家长和孩子情绪的中间人。过去一年多的时间里,她尽量每周和孩子沟通一次,和他们约着爬山、去公园散步。她也给家长布置作业,“比如我会让他观察自己一天的情绪起伏,在什么情况下容易被激惹,会爆发,会控制不住地对孩子发火,跟他梳理原因,让他保持对自我情绪的察觉。”然而,能有意识找徐秋菊求助的家长还是少数。她在特训学校时加过三十多位家长,只有五六户家长找过她,试图挽救被摧毁的家庭关系。她没有向这些家长收取过心理咨询费,她也并不将自己做的这些工作称为“心理咨询”,“我跟家长和孩子都说过,我现在做的并不是正规专业的心理咨询,专业的心理咨询对场地、时间有要求,甚至不能用私人微信加来访者的。”另一位长期陪伴孩子的国外社工就曾指责过她:你不是一个合格的心理咨询师,你和孩子没有保持好边界。徐秋菊同样挣扎怀疑过,但她后来说服了自己,“我真的跟孩子树立边界的话,可能根本没有办法走进他们内心。他们能得到的支持本来就很少,”徐秋菊停了一下,认真地组织词汇,“不论什么方式,我觉得最重要的是,让孩子感觉到我是安全的,是被支持的,有人可以理解我,陪伴我。”2023年11月,徐秋菊带着近半年收集来的家长、学生自述,聊天记录等证据到当地派出所报警,举报特训学校里的体罚、殴打问题。

●湖南湘阴一处特训学校

黑暗中的稗子草

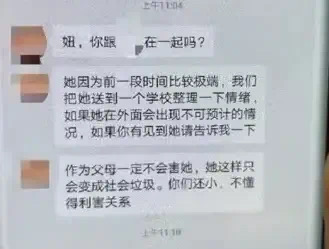

她曾跟一位民警说过自己的遭遇,对方听完反问她,被送进这种地方你先想想你自己有没有问题。她不甘心,又找在派出所工作的朋友打听,对方也建议她放弃,“很可能转为家庭纠纷”。复学后不久,当她因为严重的心理困扰找到一家医院精神科求助,医生在她的病历本上写下,“被迫害妄想”。至于父母,她从学校逃脱后,抱着一丝希望,写了一封信托人转给爸爸,信里详细描述了她两个月来的遭遇。爸爸的回复又一次证明她的尝试是多余的,“有问题的孩子,不可能和颜悦色教育,(学校)肯定会采取一些强制性措施,这也正常。”

●秦麦逃出特训学校后,妈妈找到她的朋友。讲述者供图

秦麦遭遇的困境是联盟里很多受害者的缩影。社工刘二常年从事青少年保护工作,自2017年以来协助了几十位特训学校的受害者维权。在刘二看来,当孩子在特训学校受到伤害后,无论从维权还是创伤修复的角度考虑,需要的其实是父母的支持。一方面是因为遭破坏的亲子关系、孩子丧失的安全感急需修补;另一方面,如果案件进入漫长的法律程序,如果只靠青少年自己,将很难走下去,“尤其未成年人,得不到父母支持的话,维权几乎没有可能。”

事实上,具体案例中,父母愿意协助孩子维权的极少,律师尚满庆接手过很多类似案件,委托人基本都是受害者本人。尚满庆介绍,这类维权案的棘手之处在于,“不仅调查手段有限、取证难。要推动公安机关立案和后续的司法程序也非常难”。尚满庆也是当年学生诉豫章书院案的代理律师,案件经历多次发回重审、异地审理,“六年,律师都换了四五拨,大家都打得筋疲力尽了。”试图举报自己曾任教学校的徐秋菊也遇到了难题。她报警后,媒体报道了学校的违规情况,徐秋菊说,那时舆论闹大了,当地成立了专案组调查,但一个月后,警方和她说事情难度非常大,证据不足。缺乏支持,法律维权成本高昂,联盟成了越来越多孩子的“自救”选择。这些年刘二经常惊讶于孩子们的大胆、维权手段花样频出,但他对此是悲观的,以孩子们的条件很难形成持续的、有效的行动,到头来可能只是空忙一场。今年8月,当刘二和徐秋菊得知秦麦的计划时,出于安全的考虑,他们不止一次地劝孩子们放弃。但秦麦坚持执行下去。刘二说,那些天他们其实都替孩子们悬着一颗心。秦麦很感谢这些人,“他们都是我见过的很特殊的大人”。秦麦说,参与反特训学校以来,她听到过太多反对的、贬低的声音,直到她遇到这些“大人”,他们帮助她,而且非常明确地告诉她:你就是在做正义的事情。对秦麦来说,好像必须做点什么才能对抗那段噩梦般的记忆。重回课堂后,因为中断了几个月的课程,她被迫留了一级。好多次走在校园里意识到自己是2022级,不再是2021级,她会忍不住痛哭。“我觉得这不是我的人生”。秦麦说,她想象中的自己,应当穿着她喜欢的蓝紫色套装,扎着马尾辫,背着蓝白色的书包,走在向往的大学里,而不是像现在这样每天穿一身黑。“我找不回之前的自己了,我觉得很对不起自己。”从特训学校逃出后,她再没回过家,过年住亲戚家,寒暑假住酒店。她避免跟父母独处,哪怕线上交流也要通过第三方。刚出来那段时间她还会接受爸爸给的生活费,但后来有一次爸爸又以不给钱威胁她“听话”的时候,她跟他们彻底断了联系。前不久,她和盟友把“暑期行动”制作成视频发在网上,指出学校存在的暴力体罚情况。没几天,特训学校发布律师声明,称视频内容不实,且影响到了机构的经营,将保留追究发布者法律责任的权利。律师尚满庆为秦麦提供了法律援助,根据秦麦当前的掌握的证据情况,他认为学校已经涉嫌犯罪,接下来他们将整理相关材料报案。唐宁也把那则视频分享到朋友圈,对他来说,高中留下的遗憾终于在这个夏天得以弥补。视频他没有屏蔽父母,几天后他就收到来自爸爸妈妈的消息、电话。电话打来时秦麦也在场,她猜测肯定是责怪的声音,就像过去她通常面临的那样。但情况和她预料的不太一样。挂完电话,两个年轻人都心情复杂。在那通电话里,唐宁爸爸哭了,他说他非常佩服他们的勇气,但他不希望这样的事是自己儿子来做。妈妈则在微信上给唐宁发来一封信,信里她这样写道——社会需要正义,但是目前你的这份力量去发出正义的声音代价太大!社会需要被唤醒……即便这样的学校消失,有些家长还希望有一所新的出现呢!这如同庄稼地里的稗子草,总是除不尽......也许有一天,你有了更强的社会地位、经济实力、话语权,再做这样的事情可能事半功倍……也或许以后,我们会有机会办一所理想的学校,满足孩子多样化成长需求,解决家长困惑,引导家长正确观点。那这样的黑暗学校就没有市场了,会自生自灭。就像在庄稼地里再种一种稗子草的天敌,让稗子草消失。