去年八月,史玥琦成为了余华的学生。创意写作博士的录取通知发到网上,评论区最关心的问题是,“是不是你告诉余华老师潦草小狗的事啊?”

这可能是在写作方面,他被问到过的最古怪的问题。

对于向往文学写作的人来说,史玥琦全然科班出身的履历同样引人好奇:研究生就读于复旦创意写作专业,跟着王安忆、张怡微等作家学写作;毕业后,作品发表在了国内顶尖的文学杂志上。

从“学生”到“青年作家”,他的经历让人们对创意写作产生了些许期待:这样一门在国内尚显年轻的学科,似乎填补了“中文系不培养作家”的空白,也似乎在上一代作家普遍“自学成才”的路子之外,让年轻人的“作家梦”变得更加有迹可循。

因此,史玥琦经常被问到的问题是,“你认为高校是可以培养作家的吗?”

对于这个问题,他的回答十分笃定。

以下是他的讲述:

保研临近,当时作为中文系学生的我近乎天真地想,国内如果有不需要写论文的硕士专业就好了。搜索一番后,没想到真的由此找到了复旦的创意写作专业。

在这之前,我并不知道有这样一个专业,也不知道“写小说”是怎么一回事。我不知道小说在正式出版前需要发表、不知道各类文学期刊和比赛的重要程度、甚至都不知道文学史中反复提到的先锋小说家余华还活着——更没想到他后来成为了我的博士生导师。

那时,我只是疯狂地热爱写作,并且无比认同萨特的说法——只有“创造”才能使人获得生命切实存在的意义。

我甚至还有点自负地想,有无数人为莎士比亚写研究文章,但没有谁的署名能够大过莎士比亚。我不愿做一个阐释者,我要通过创作成为莎士比亚。

因此我当即决定,就考创意写作了,但心情还是十分紧张。我以为,这个专业跟所谓的“作家班”一样,只招收成名作家。

那时距离保研预推免开始仅剩下两个月,除了热情,我几乎一无所有。

但我自信,只要有热情就能有作品,而有作品就足够了,于是决心在面试前写一部长篇小说。

我想象自己会像美国垮掉派的代表作家凯鲁亚克一样,在激情的驱使下用3个星期完成《在路上》这样酣畅淋漓的小说。但在正式动笔之后,我才发现,我被大作家“一夜成名”的故事骗了。

《在路上》即兴写就的二十七万字背后,作家在路上消磨了7年,框架酝酿了4年,最后的出版,更花费了10年。

时间将近,我越写越艰苦,只能每天把自己逼进绝境:“今天必须写6000字,如果写不完,那明天就得写7000字,如果完不成,那我就考不上了。”

在面试前,这篇小说终于写到了十三万字左右。于是我把它和之前的一些诗歌作品整理在一起,再把行间距调大些,总算有了一本看上去像样的作品集。

面试时,这本作品集赢得了老师们的青睐。但我当时并没有意识到,老师认可的其实是我对写作的态度,而非我对写作不成熟的观点。

因此在进入复旦后,我还保持着本科时的写作习惯——喜欢用作品讨论哲学,或用各类花招技巧让文本显得丰盈。

比如我会变换着各种文体和语言来写故事:文言文、舞台腔、历史典故、玄学暗语。老师在发作业时常说:“史玥琦的作品大家看一看就行,反正大家也都看不懂。”

那时,我以为“看不懂”是对我作品的夸奖。

我并不能说,到底是在后来的哪个瞬间,我的写作观念发生了转变。但在课堂上,有些东西确实在潜移默化地影响着我。

虽然我们是学生,但老师们总要求同时作为写作者的我们不要局限在课堂和校园当中。

王安忆老师曾把写作课带到了1930年代远东最大的屠宰场上。如今那里虽然改成了商业艺术中心,但其中迷宫般的空间设计仍耐人寻味——为了杀牛,先让牛在曲折的弯道中迷路晕眩,而起伏的台阶,则让杀牛的血缓缓流下。

对空间的观察和把握是作家的基本功,王安忆老师写《天香》时就参考了地图资料

亲自走入让人恍惚的回廊后,老师所讲的那句“可靠而清晰的立体空间环境本身就是‘叙事逻辑’的一部分”,对我们而言变得更加具体了。

回到校园里,我们的课堂也并不局限于传统的讲授模式。有次,一位教舞蹈的老师把我们领进舞房。在热身后,老师不断地变换节拍地击鼓,让我们跟着节拍“毫无顾忌”地走路或者跳舞。而后,我们停下,在队伍中,老师鼓励我们去拥抱彼此,在五分钟的深度拥抱中感受到对方的心跳与体温。

那次课,让我更加确信“让身体参与写作”的重要意义。后来一次坐公交时,我看到后排坐着一对听障人夫妇。如果是以前,他们并不会引起我的关注,但那时我注意到,他们手语打得飞快,女孩像是在向男孩撒娇。我试图理解,在无法听到的世界里,他们如何用手势表现一种娇嗔。

在长久的注视中,我近乎感觉自己是他们极为亲密的朋友。

当我们的经验被打开后,学写作会再度回到文本。创意写作的老师,会更多地要求我们从写作者的角度来拆解作品。

80后作家张怡微就是我们的任课老师之一。在课堂上,她常常分享她的观察经验。

例如有一次,她谈到《长恨歌》中,主要的男性人物只有称号而没有名字,如李主任、程先生、毛毛娘舅、老克勒等,但女性的名字却都很确凿,这其实是作家在那个时代语境下,对性别问题颇有意味的暗示。

“一个成熟的艺术家,极少是通过纯粹的灵感完成一部作品的。”张怡微老师的解读,小到起名人物命名,大到作家在爱情故事背后对政治、时代等命题的构思,都是为了引导我们在文本的细节中发现作者隐藏的立场与态度。

研一快结束时,我们被要求学习写作非虚构故事来为虚构打基础。在一堂堂写作课过后,那时我的心态已经跟刚入学时不一样了。我的想法是,能扎扎实实讲一个感动人的故事,那这个作品至少是不错的。

于是,我在地铁站蹲了几天,又老实地搜集各种材料——口述、工作排班表、线路设计图、地铁修建背景等等,最后写了两个地铁站务员的故事。

没想到后来,那篇作品在一场匿名比赛中获得了第一名。课堂上,老师让全部同学为我鼓掌,那时我意识到,这回,老师是真正认可我了。

也是从那时开始,我更加确信写作中“真诚”的意义。

在复旦学创意写作时,我的同学们都来自不同的专业:生物、建筑、哲学、物理、新闻等等。

不同的专业经验会塑造不同的写作风格,例如有位建筑学专业的同学,便要求“写作就要像建筑一样精巧”,所以他笔下的人物状态与关系都显得十分明确。

而对于他们中的很多人来说,在这里学习创意写作并不是想要成为作家,而是为了“体验一种新的人生”。

一位学生物的同学,凭借写作打开了痛感。以前她在解剖课上可以随便手刃一只老鼠,但写作让她对生命有了更为细微和生动的理解。

一位出身大城市、养尊处优的同学,曾经能想象到的最暴力的事情,便是“跟父亲吵架”,而在学习写作的过程中,她意识到,生活的边界可能不止于此。

或许正是因为我们的出发点和未来的目的地都不相同,所以大家能抛弃世俗的考虑,真诚且大胆地交流作品。

我刚来复旦时提交的那种花里胡哨的作品,就曾被同学毫不留情地批评:“你这个作品除了告诉我你懂的很多,还能告诉我什么?”而我写女性角色,就会被批评“这一看就是男的写女的”。

有同学写到了“堕胎”,立马就有人站起来质疑:“你堕过胎吗?你写的就是概念上的堕胎,根本没有真的在堕胎。”

这样激烈但自由的讨论几乎贯穿了我整个研究生阶段,并时时警醒着我,写作要走出自己熟悉的“圈子”,不要把自我的经验等同于他人的共识。

而在活跃的交流氛围之外,各种写作课程的安排,也确实提供了一种让我们不得不写下去的环境。

毕业前,一个学生平均要在三学年内完成5-8篇短篇小说和1-2篇中长篇小说。在小说实践课上,我们一个学期就要交四篇小说,同时老师还设置了“特殊关卡”——谁愿意在日常作业的基础上提交更充足的作品,我们可以专门为他开一次改稿会。

为了在考核中拿到更好的分数,我们也必须强迫自己不断地练习。因为尽管大家都能很好地理解课堂内容,但往往要等到动笔后,才能发现并纠正写作上的问题。

我曾在一次练习中写了一篇历史小说,其中的主人公经历了伪满洲国、抗战和解放等各种社会变迁。在作业反馈中,怡微老师写道:“这篇小说时间算法上扣得蛮准,但算得太准反而更像一个编好的故事,因为人的体感时间与教科书记录的时间之间总是有延迟的。小说中的真实感,反而是要写的模糊一点。”

紧接着,老师又对主人公的教育背景提出了质疑:“在那个年代真的有那么好的教育环境吗?到底是谁启发了他读书?”

经受过这样的“挑剔”与“质问”,我也会在日后的写作中像老师一样不停反问自己:“他”为什么要做这件事?“他”行为的动机合理吗?每这样问自己一次,写作时,我眼前的迷雾就会被驱散开些,故事的网就会被织得更牢固些。

张怡微老师总督促我们多写作、多投稿、多比赛、多发表,以此克服那些“不敢落笔”和“没有灵感”的时刻,其他老师也经常会把写作比赛和活动的信息转发给我们。

不过老师们最多告诉我们怎么去投稿,基本不会帮我们推荐稿子。他们最关心的,还是我们写得好不好。因为在老师们看来,学徒时期,关键是要保持写作的真诚,不断去写、去练习。而且,“默默无闻”也是作家的必经之路。

所以,在复旦,想要发表甚至是靠写作出名,你只能靠自己。

在我看来,复旦的硕士生培养环境更像锻炼手艺的工作坊

现在,几乎只有我一个人还在学院里读创意写作,但我们所有人都没有放弃写作,其他同学只是去向了更加多元的领域。有的在高中当语文老师,有的在做游戏策划,有的在财经媒体当记者。没有人认为自己的工作与创意写作是“专业不对口”。

而那些往届的学长学姐在工作后返校交流,也带来了更为丰富的“写作”经验。例如,曾经有从事游戏设计的学姐回来给我们开讲座,主题是关于3A游戏当中叙事的运用。那次,甚至连哲学系的老师都来听课。

可以说,创意写作专业从来不只培养作家。就像王安忆老师曾说过的那样:“教写作其实只是告诉学生对写作的认识,并敢不负责诞生作家。”

她也反复强调,写作可以教的部分“是技术性的东西”。

然而“学写作”对于我们很多人而言,并不仅仅是习得了一项能够广泛运用的技艺。

在我们那届有一个几乎人人知晓的故事:曾经有一个学姐毕业后音讯全无,后来大家才知道她成了单亲妈妈。没有人知道她的具体经历,但也可以想见她的辛劳。

王安忆老师辗转听说了这件事后,便想办法让其他人转达给她一句话:“不要放弃写作。”

即便不以文字为业,我们也依然需要写作。

“写作”诚然美好,但对我们来说,“写作”要对抗的困难还有很多。

每个复旦创意写作专业的同学在入学时都会被问到一个问题:“在上海,你生活得下去吗?”

早在思考是否能靠写作谋生之前,现实的经济难题便已经浮现了。

和大多数高校一样,复旦的创意写作是专业硕士学位,自2020级起,三年的学费是13.5万元,并且学校不提供住宿,在寸土寸金的上海,你还需要承担每个月两三千左右的房租。

有些学生需要靠省吃俭用和兼职收入才能维持学业,不被劝退。如果没钱,一切都白搭。

而“写作”的困难不止于此。

临近硕士毕业,我想继续写小说,读博成了我的首选。因为学院里有不受干扰的环境和各种文学活动,接触到老师、编辑、大作家的机会也更多,作品更容易被“看见”。

在国内,少有设立创意写作博士学位的高校,北师大是其中最让我向往也最让我胆怯的。在这里,不仅导师都是莫言、余华、苏童、西川等名字经常出现在课本上的作家,在往届录取名单中,还出现了一位拿过茅盾文学奖的作家的名字。

那时,我心想:“完了,肯定没机会了。”

三年过去,准备读博的我几乎是又回到了准备保研时两手空空的状态。

和三年前不同的是,经历了扎实但沉闷的写作训练,我不再做“一夜成名”的作家梦了,反而时常感受到写作的绝望和永无出头之日的痛苦。因为没有发表机会,你写得再好,也什么都不是。

犹豫中,我错过了当年报考的机会。在gap的那一年里,我唯一知道的是,我不能停止写作。

这时,七年前听说的哈尔滨亚麻厂大爆炸事件又在我的脑海中浮现。粉尘爆炸死伤无数,而幸存下来的女工们全身遍布烧伤的疤痕,余生都只能像鬼魅一般躲躲藏藏地活着。

这个事件唤起了我在杂志社实习的痛苦。那时我总是不得不退掉大量的来稿,同时也不知道自己的小说什么时候才能不再被退稿。面对那些一直藏在抽屉里的小说,我甚至会哭泣。

而我的故乡也在东北,我的祖母就来自哈尔滨。在浏览关于事故的资料时,回忆里童年玩耍的萧条街道,让工业带来的辉煌走向衰败的幻灭感显得格外清晰。

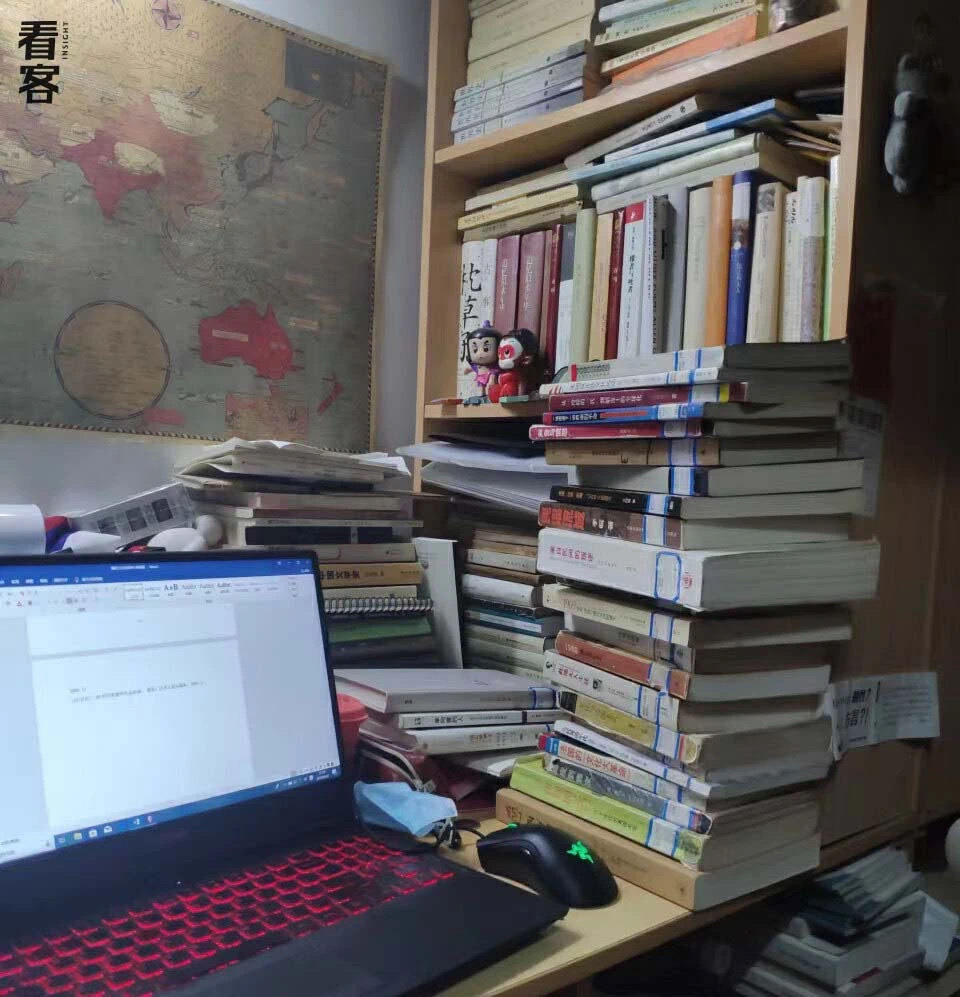

在《夜游神》中,我在描写场景时参照了我家附近的环境

种种情绪交织下,我有一种不得不写的冲动,决心以此来写一篇“不可能被看见”的故事。

当时我在国外做交换生,那里没有戴口罩的习惯。但我出门总会戴上口罩,把自己当作一个烧伤的患者,也躲着人走,不敢迎上路人异样的眼光。

这是我在过去三年的写作训练中学会的方法。写作就是生活,我不是要虚构一个人物,我是要成为这个人。

这篇小说最后命名为《夜游神》,由一位文学杂志的编辑写给一位烧伤女工的退稿信开始,在书信往来间揭开了一段失落的东北记忆。

第二年,我带上了这篇小说,决定还是试试北师大,也做好了最坏的打算。

在面试当天,我收到了消息,《夜游神》拿到了某个青年文学奖的第一名。站在考场上,我兴奋地对余华老师说:“老师,这篇小说现在不仅是我的代表作,也是我的获奖作。”

余华老师笑笑,说:“这也是我想看到的小说。”

我是被补录为余华老师的学生的,但我并不认为这完全是出于幸运

《夜游神》获奖后,《收获》杂志的编辑吴越找到我,问是否可以看一下小说。我这才敢小心翼翼地问她:“老师,我能试试投稿吗?”

《收获》是全国最为顶尖的文学期刊之一,曾经的我几乎不敢想象自己能在上面发小说。在《夜游神》之前,我已经有一年零九个月没有发表任何作品,我记得十分清楚,因为在只能硬着头皮写作而毫无奖励的日子里,我几乎度日如年。

但即使是被余华老师录取后,那种写作上的不自信和压力仍然还困扰着我。

有次,我跟余华老师聊到自己的写作状态不稳定,还是要抓紧,努力多写。余华老师却安慰我说:“不着急,慢慢来,叙述有时候会给你时机,抓住它。”

一代人有一代的写作,我们这代写作者,开始写作的路径、面对的困难、处理的问题和情感,都和余华老师那会不太一样。我觉得很可贵的是,余华老师非常了解年轻作家的状态。他很关心年轻人的写作,阅读了大量90甚至是00后的小说。

还记得刚被录取时,我把那一篇曾经封藏在抽屉里的作品发给余华老师看。一段时间的沉默后,余华老师在某天夜里发来了回复。我这才知道这段时间,他一直辗转在天南海北的城市间工作,一回来上班就感染了新冠,但还是一口气读了我的作品。

这条消息的最后,他鼓励我说:“你走在一条正确的路上,继续走。”

那时,我才长舒一口气。终于,我可以信任我自己的写作了。

正因如此,写作不会停止。

今年跨年时,我看见硕士时的同学发了一条朋友圈:“不要放弃对生活的绝望。”我知道,他还在没人看见的地方,苦哈哈地写着不知道什么时候才能发表的小说。

我默默给他点了个赞,因为我非常能理解他所说的这种绝望。

对我们来说,这种绝望是必要的。它给予我们沉下心理解生活的机会,并将我们逼迫到写作的绝境,以此让我们摆脱庸俗、懒惰与浮躁,激发真正的写作之欲。

的确,文学注定是失败者的事业。

新的一年,我从上海来到了北京,在身处远郊的校区中,重新面对独自写作的生活,做一个绝望却有决心的人。