“为什么第一波裁员的时候我没有走?我为什么等到了今天?”——这几乎成为留下来的员工们都会问自己的问题。

文 | 饶桐语 周鑫雨

编辑 | 金汤

运营 | 橞楹

不算突然的突然袭击

英语教师姜来和她的“战友”们围坐在一起,和好未来的中高层们僵持不下。

不久前,这里还只是一间普通的教室,回荡着孩子们朗读英语的稚嫩声音,没有人想到,几个月过去,这里变成了老师们和这家在线教育公司的“谈判现场”。

黑板上写着“深分非全合同沟通会”,很难断句的几个大字——“深分”代表深圳分校,“非全合同”指的是非全日制合同。几天前,姜来和她的数百名同事参加了一个线上会议,HR在会议上宣布,深圳全体线下教师需要改签新的非全日制合同——即以小时为单位建立劳动关系。合同里,相关词条对这一名词的解释是,双方可以随时终止用工,一旦终止,用人单位不向劳动者支付经济补偿。

噩耗突袭,教师群立刻炸了,线上会议的Q&A环节里,老师们轮番提问。姜来总结了一下,关于教师薪资和权益的保障问题,HR通通避开了。

这个消息不算很突然,今年8月底,姜来和同事们就得知,其他分部的老师已经陆续签订了这个合同。深圳分校拥有更多的反应时间,超过三百名线下老师组建起了一个维权群。姜来也是其中之一,她在社交媒体上发布了数条笔记,各地的好未来线下老师们集结在评论里,把这当成“底层老师们和好未来这样强大资本之间的对抗阵地”。

声势浩大的对抗架势促成了这场谈判会。姜来对面坐着7个人,其中3个来自北京总部,包括5年前从公司联合创始人白云峰手中接过学而思培优总校长职务的杨付光。

谈判会开了两场,上午那场,领导们打的是情感牌。和教师们围坐在一起的杨付光穿了一身运动装,看起来平易近人,第一句话就是“我们不是敌对关系”,脸上不时有愧疚的表情。接着,教师代表们依次发言,第一位发言老师说着就哭了,每个人都很委屈。但到了下午,双方针尖对麦芒,座位换成了面对面,老师们一心只想解决问题,杨付光等人也“一幅作战状态”。

▲ 图 / 电影《白日梦想家》截图

相较于委屈,供职于地方教培机构的于薇感到的更多是愤怒。

她刚刚结束了一个难熬的暑假——在这个“双减”政策出台的夏天,机构火速改革,她的课虽然没有停,但繁琐程度大大增加。而就在暑期课结束的第二天,公司就开了一个全体教师大会。会议上,发言的老领导先讲了行业艰难、公司艰难,又让老师们别放弃,“公司还有希望走下去”,到结尾时话锋一转,公布了全体教师7月工资只发30%的决定。之后,会议戛然而止——老领导走了,留下于薇和同事们面面相觑。

微信群里充满怨怼和声讨,于薇也有种被卸磨杀驴的感觉:“一万块骤降到三千块,这个落差太大了。”此前,她的心态一直不错,公司在“双减”政策刚出台时就裁掉了职能岗,但表明“专职教师不裁员”。尽管人人自危,但出于对这份工作的喜欢,于薇也在慢慢适应新的节奏,却没有想到公司会用降薪这种“软逼退”的方式让矛盾升级。

如今,距离第一波在线教育行业集体大裁员不过月余。一个多月前,几家相关公司的赔偿措施甚至有些内卷:社保上到八月末、年假调休全部翻倍,还有N+2——这里的N是依照《劳动合同法》的规定,每满一年要给一个月的补偿,工作年限即是N……职场社交平台上,一年前教培公司与员工的“双向奔赴”,在当时变成了“双向体谅”。

但很快,赔偿就“变了天”,很多因为种种原因留在这个行业的员工们,发现“卷”到最后,留给自己的竟是一无所有。

感觉到委屈和愤怒的员工纷纷痛诉公司行径:据《21世纪经济报道》,一对一赛道的佼佼者掌门教育,强迫员工签订自愿离职手续后才发放工资,没有任何补偿,否则就会收到直接解约函;猎云网称,在2020年11月获得C轮融资1.8亿元的豌豆思维,承认不提供合理赔偿违法,但公司“即将停工停产”,不会给出赔偿,甚至将对不配合员工的新工作背调进行干预……

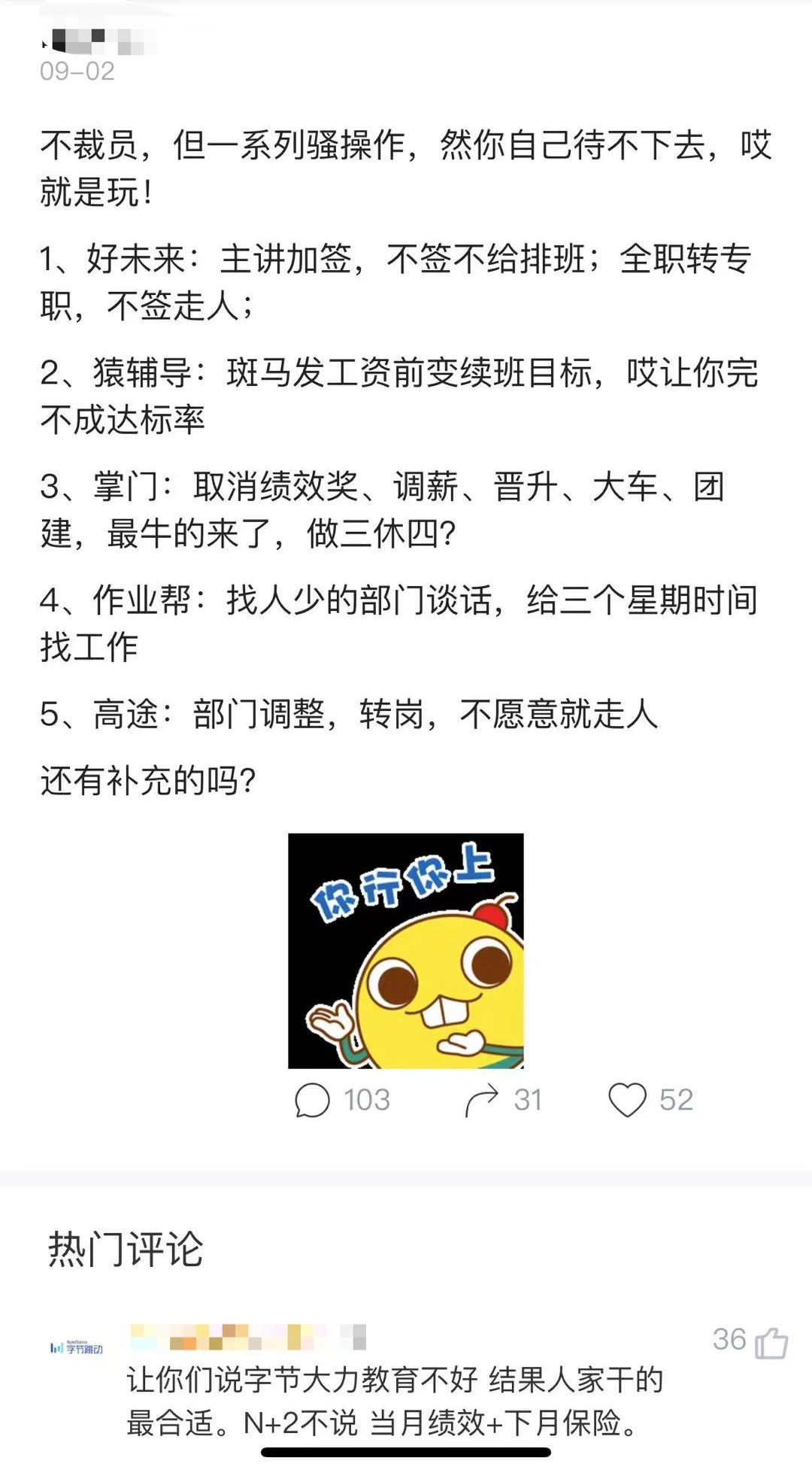

在脉脉上,疑似被暴力裁员的在线教育公司员工在一条留言下集结,从9月开始,这条帖子越垒越高,和另外一条“攀比”在线教育丰厚赔偿待遇的帖子,形成鲜明对比。

▲ 脉脉内关于暴力裁员的总结帖子,评论里提到了某家公司的丰厚赔偿,两者形成鲜明对比。图 / 手机截图

51talk的课程顾问杨林得到的离职赔偿金额是2000元。他记得最后那次沟通,也是在一间教室里,代理CMO站在黑板前,言辞恳切,“对大家的愤怒感同身受”,但在沟通无果后,公司发来了单方面解除合同的通知。

“我们好像被放弃了,我也不想再维护这个公司了。”杨林说。

慌乱的转型,“苟”不住的员工

杨林本来以为自己可以继续在51talk干下去,或许一年,或许五年,起码不会这么快离开。他知道教培行业如今面临着有史以来最为严重的危机,但公司两个月来一直在提“转型”,给了他一些希望。

51talk的转型手段是卖新课。“双减”政策落地之后,曾在少儿英语培训界最有竞争力的“境外教师一对一口语培训”显然踩在红线之上,这类课程随即被取消。8月,杨林被要求向家长们推荐一门名为“语言素养课”的新产品:国内教师授课、4-8人小班教学。同时,公司给出了明确的任务要求——月底前,每个人必须完成两单,否则就属于业绩不达标,直接离职,没有任何赔偿。

这门新课不太好卖。家长普遍认为这一课程无法满足需求,观望政策的时候,他们也不愿意冒险。杨林亲眼看见不少同事收到了公司的警告信,对于销售人员来说,完不成指标而被淘汰似乎在情理之中,更多人选择了黯然离去。

政策刚落地时,姜来也没有离职,她把自己待在公司的状态称为“苟着”——苟且呆着:你可能就只有几天的时间去思考到底要不要留下,当时会很纠结,然后一下子就变得很佛系,说那算了,既然没有更好的选择,为何不先信任和观望一下,看看公司是怎么做的。

就是这样一瞬间的心软和犹豫,让天平偏到了“留下”这一边,但姜来的压力很快来了:课程突然改为线上授课,书本的字眼变成了代码,还要反反复复和家长解释一切。姜来甚至觉得公司在隐瞒自己:“公司一直在变,但方向、计划、深远的考虑,我们什么都不知道。”

不同的变化正在各机构轮番上演,哪怕是外界眼中风光无两的头部企业,后续举措也与政策刚出台时,稳定人心的说辞渐行渐远。这也是姜来的怒点之一,此前,创始人张邦鑫等好未来高层曾在内部会议上对老师们承诺,线下教育这部分只优化、不裁员,甚至绝不降薪。

如今,在姜来看来,“优化”除了能够让公司完成合法合规的转型,也是让教师们主动离职、避免高额裁员补偿的一种手段:“比如,课程调整为非周末的线上课,我们的带班量必然减少,一个老师最多只能带5个班,而以前最多可以带7个班,少一个班就相当于损失几千块。”有很多教师都因工资骤减而选择了主动离职。

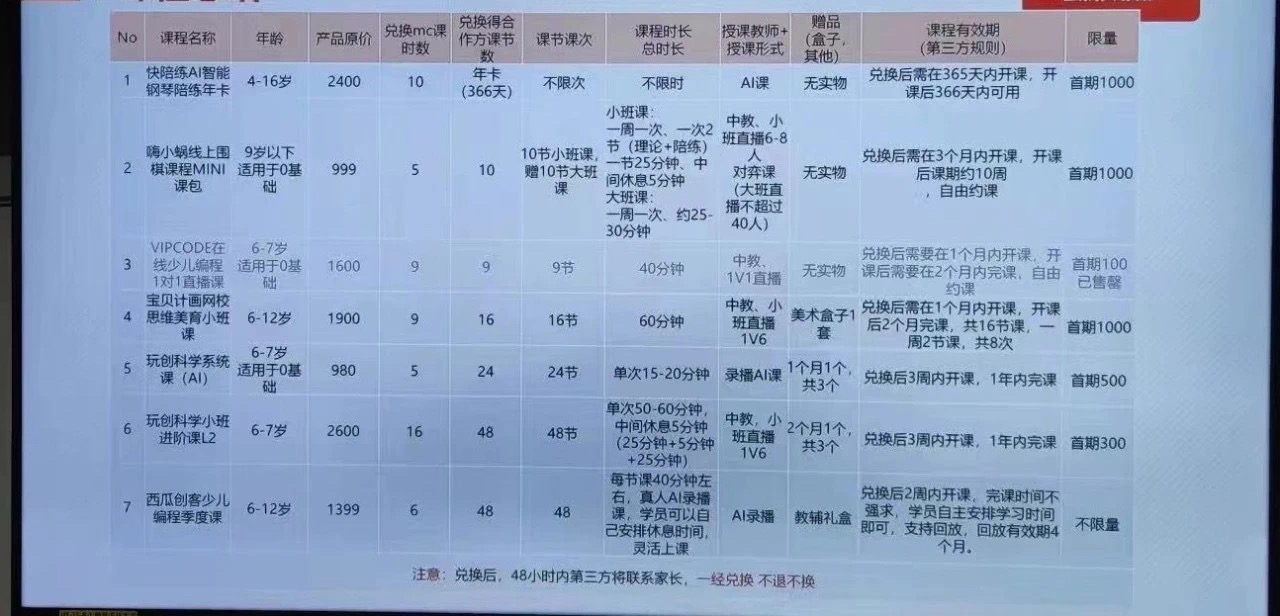

▲ 多家机构于“双减”后纷纷进行课程改版,售卖课程的压力来到了老师身上。图 / 受访者供图

斑马英语某西南城市分部的老师白朵朵面对的也是绩效算法的大变动。

尤其体现在工资上面。首先取消的是“人头费”,即不再按照每个班的学员数量来算绩效。“第一批裁员之后,老师数量少了很多,留下的老师需要带的学生变多了,公司算人数肯定会亏一点”,白朵朵说。随之而来的是“学员续费情况”比例在绩效考核中的提高,老师们的工资越来越多地取决于学生是否留下。于是,白朵朵要花更多的精力去劝家长们相信斑马不会跑路、继续上课。

当她还在努力消化这些新变化的时候,不到一个月,新的绩效算法又出来了。“第一次变的时候,我们都想着帮助公司度过难关,虽然工作量加大,但起码工资没有低太多,老师们都还能理解,但第二次绩效方法试行之后,算下来实在太少了。”为了让家长们留下,斑马把之前的短期付费课换成了免费课,只有上完这些免费课程、再选择续费的学生,才会算到老师们的绩效当中,不出所料,工资一下变低了。

除了对未来的不确定,白朵朵还感受了同事们共有的另外一种情绪:老师似乎不重要了,“感觉公司说的‘变动’,只发生在老师身上,转型就只是老师转型”。白朵朵越发感到无力——整个公司不再强调“教育”而是“销售”,这和她进入这一行的初衷背道而驰。

和白朵朵一样,选择留下来的老师们,或多或少都曾对教培行业抱有一些期待。但即便是在“苟着”的时间里,压力始终如影随形。

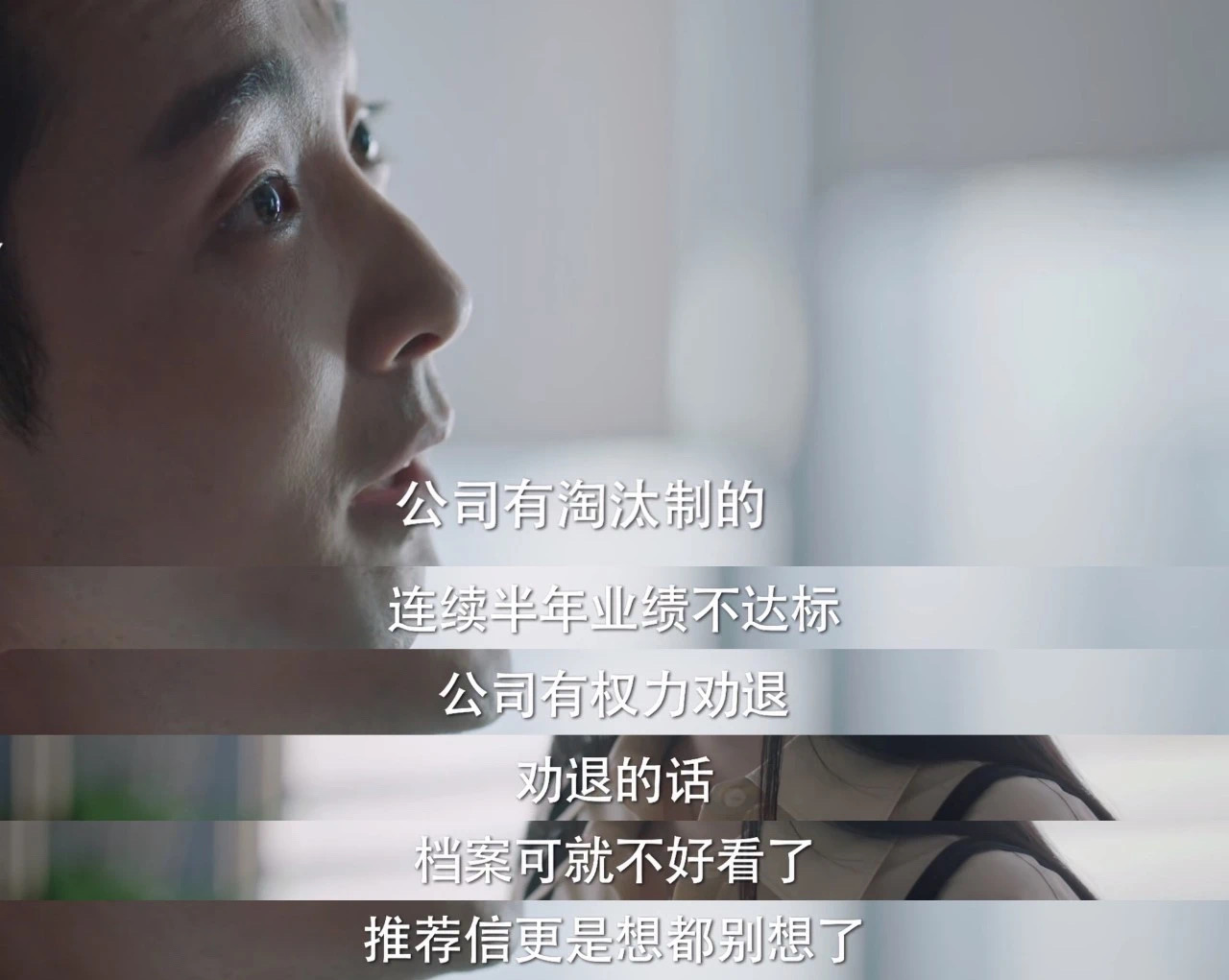

王思语是高途北京高中长期班的一名老师,第一波裁员时,她恰好卡在去留分界点,不得不与另一名工龄更长的男生一起被HR比较。

她常常加班到凌晨,但不敢向公司要求加班费,“续费率有多少就给多少”的绩效规定成了吊着驴子的苹果。最终,对手因多次迟到而出局。王思语感觉自己是“侥幸”留下来的,她因此崩溃到大哭:“我差一点点就失业了。”

王思语的对象李明睿也在高途,对方曾经入职不到4个月,就以14天签下94单的成绩成为了全国销售冠军——这是“至今无人能破的记录”。

李明睿是因为信仰进入的这个行业,这个“成绩一直在中下游的孩子”,觉得自己从未被老师真正在意过,而高途的一对一课程可以有“被注视的快乐”。“Larry(高途创始人陈向东的英文名)让每个孩子只要花几十元就能享受到优质的教育”,高途让李明睿心中给教育机构和公立学校设立的壁垒有了缝隙,“Larry不是资本家,他是有信仰的教育家。”

Larry陈向东发表于2020年3月的《心流》是高途员工的内部“教材”,这本厚达281页的书里,提及了他眼中教育行业的发展:“教育是一个永恒的存在,未来二三十年任何行业都会发生变化,唯有教育行业不会发生太大的变化。”

可惜,这场变化还是来了。王思雨和李明睿在逃过第一波裁员后,倒在了这一波的剧烈变化中。王思雨因为这个条线撤销被裁,而李明睿站在HR面前,知道自己将被优化的那一刻,放弃了“信仰”,甚至放弃了赔偿金。

▲ 图 / 电视剧《我在他乡挺好的》截图

等不到的N+1

赔偿金,几乎成了在线教育企业过不去的坎,也是教师们与之针锋相对的根源。

本来这个兵荒马乱的8月,课程顾问杨林的业绩还算不错,然而,完成业绩指标正“松了口气”的他,却突然被通知前端业务不做了,员工们直接离职,签保密协议,每人赔偿2000元。这个消息来得太过意外,他几乎没有反应过来。

也有备选方案,转岗当客服,或者待岗拿最低工资。HR把员工们聚到一起,挨个问“你们要不要转岗或待岗”,然后用手机录制下了员工们说“不”的画面。

杨林隐隐不安,他后来才知道,这些视频都将成为公司劳动仲裁的有力证据——证明他们曾经尝试过“沟通”。而且作为销售人员,两年前进公司的杨林签订的是第三方劳务派遣合同,他们的工作地在武汉,公司签在北京,社保上到厦门,这让走法律程序向51talk总部讨薪变得艰难。

白朵朵是想被裁的那一个。她记得很清楚:“裁完第一批之后,新组长就给剩下的员工吃了‘定心丸’,说我们这一拨人都是不会再裁员,不会再有变动了。”但看到被裁掉的同事拿到了不错的赔偿金,她很遗憾,甚至有些失望——“为什么不变动?”

领导告诉他们,留下的人都通过了斑马“权威的能力评估”。可大部分的管理人员,包括白朵朵的组长和主管等人都离开了——相对于一线教师,他们的工资更高。刚来四个月的白朵朵不确定自己为什么能通过这个测评,稀里糊涂地就留了下来。

“但是我当时特别想被裁员,毕竟能拿到的补偿比我一个月的工资还高。”白朵朵和多数如今还在这个行业坚持的员工有一样的想法,他们看到了行业的凋敝,却无法下定决心“割爱”,残存的一点对行业转型的希望,伴着对N+1的坚持,让他们等到了现在。

接下来的一周,各分部的小道消息传来传去,白朵朵和留下的同事们每天在群里聊裁员相关的话题,焦急地等待下一批裁员的到来,但公司没有任何动静,她只能继续“耗着”。

▲ 图 / 电视剧《我在他乡挺好的》截图

VIPKID一所分校的后端开发员邵劲也开始耗着。

进入VIPKID四年,邵劲从基层做到了部长,不少IT新人都由他筛选简历和面试。但在公司的“优化”中,他又要亲自送他们离开。邵劲找HR谈,自己拿的工资更多,让他走,员工们留下,但迫于公司的压力,邵劲不得不和员工们一个个告别。所幸,这批员工顺利拿到了N+1的补偿。

然而不到一个月,邵劲本人也出现在了名单中。这一次,没有补偿,不同意主动离职的员工只能拿到底薪。他愤怒了,和大部分员工达成一致意见:“不给N+1,那就耗着。”

邵劲享受过这一“朝阳产业”带来的红利。2017年,他所在的东北地区还鲜少有互联网企业,“O2O模式更是听都没听过”。

作为程序员,他为薪资辗转过两家公司,而VIPKID大米网校入驻家乡城市的消息引起了他的注意:“那时候互联网企业是个‘高大上’的存在,能进去很难得。”而VIPKID是为数不多的缺人手的互联网公司,朋友分析,就算10年后,互联网和教育企业依然会拥有生命力,更何况VIPKID占尽两者的优势。

更大的诱惑来源于员工福利。邵劲是一名父亲,“太内卷了!”他感叹现代的教育环境,“不拼不行”。入职时HR告诉他,VIPKID能为员工子女提供免费的课程。若是购买,这一套课程需要小万元,“总归要在子女教育上花这些钱,那不如蹭公司的福利”,邵劲心动了,爽快地在劳动合同上签了字。

如今摆在他眼前的,则是一张“内部员工优化名单”,自己的名字列在上面,但对这种无赔偿的劝退,邵劲拒绝了。

但很快,他发现,自己的手机卡被注销了——公司利用了入职时收集的身份证复印件。同时,他在企业微信上的个性签名被修改为“已离职”,邵劲找HR理论,对方的回复是“系统出bug了”。

VIPKID的另一名员工尹申也经历了类似的“小动作”。他告诉每日人物,在拒绝“当天主动离职、无论工龄,口头承诺补偿5000元、不提供离职协议”的要求后,对方直接威胁:“我还可以找你茬,你上班玩手机被监控查到就给你辞掉,还不用付赔偿,多开心是吧?”

▲ 员工发现自己在不知情的情况下被提交离职后,与HR理论却未得到回复。图 / 受访者供图

出走与反抗

邵劲突然发现,公司楼下多了一群警察。

那时候,他已经提起了劳动仲裁,在公司等结果。HR解释,为了防止“别有用心”的员工闹事,公司向警方提请了人身保护请求。

“我们都是良民,何必呢?”拿到N+1的希望看上去更渺茫了,邵劲赶紧投了简历,“30岁是IT的分水岭,再等下去,我真的失业了。”

高薪曾经是在线教育企业的标配,邵劲和他面临强迫裁员的同行们几乎不能接受,公司最后会因为拿不出N+1的裁员补偿而陷入纷争。

显然,年轻人们选择这个行业多是冲着高薪来的。

姜来大学学的并不是教育相关专业,毕业那年,一名学而思老教师来学校宣讲,说一年有几次涨薪,课时费有多高,最后还让大家“尝试算一下我每个月能赚多少钱”——字里行间都在暗示,来这里,就有高薪水。

“算起来,那个老教师的年薪能有50万。”姜来记得,对于应届毕业生来说,这是一个很有吸引力的数字,她跨行进入了这个新兴行业,第一个月的工资的确没有令人失望:“我的男朋友是海归硕士程序员,但他刚毕业时的工资也没有我高。”今年刚毕业的白朵朵也比较过,自己的工资大概能高出同届同学70%到80%。

数据显示,2020年,线上教育主讲教师的薪资水平普遍在20万到40万元之间,不同的城市之间也有区别。为了吸引人才,各家企业陷入了“工资内卷”。趣口才的创始人王赫曾告诉每日人物,员工底薪从3500元一步步上涨,如果跟不上别的机构,HR就招不来人。——到2021年上半年,底薪已经达到8000元。

“我们51talk之前还是独角兽,以前还有援助菲律宾的项目,都是非常高大上的。”杨林仍然对公司的高光时刻如数家珍,但如今再提起这些庞大的数字,如同梦呓。被资本的浪潮推进这个行业的人们,需要重新思考未来。

一心维权的邵劲终究还是被磨平了棱角——福利、薪资,这些昔日被他看重的条件现在显得不那么重要了,他只是想要尽快找到下一份工作。9月初,邵劲提交了离职申请。不出三天,他就收到了一家小企业的offer。“没有原来好,但耗不起了”,年近40的邵劲说,“我不挑了”。

年轻人们各有选择。白朵朵没有后悔进入这个行业,但现在,她重新捧起课本,准备考研;姜来打算去其他行业闯一闯,或许是媒体,或许是法律,但一定不会是教培;王思雨和李明睿计划成为公立学校的教师,“教育机构有更多的资本从公立学校挖走好老师,这让教育更不公平”,李明睿觉得自己又可以开始追逐“信仰”了——他们将从高途的“出走”视作自己对资本的小小反抗……

当然,也有一部分人像杨林一样迷茫:“我在公司干了三年时间了,一毕业就来了这里,隔行隔山,我也不知道我以后怎么办。”

现在,他把微信头像换成了公司钉钉账号被禁用的截图,又把一些维权的现场画面发到社交平台上。画面里,他和几十个同事挤在学校的前台大厅,背后是51talk巨大的LOGO,下面写着:美国纽交所上市公司。