撰文丨田毅 赵旭

编辑丨吴酉仁

这里乾隆初年有了居民,后因移民实边人口渐多,也因有渡口而贸易兴盛起来,庙会上商贩云集,尤以粮食加工买卖为多。本地冬季漫长,夏季雨水集中,十年九旱。两百多年来,有记载的大旱有37次,水灾29次。清末民初,这里曾是一处繁华乡镇。1920年代末,为防土匪筑起了城墙,城墙蜿蜒仿佛一只女人鞋子,就有了“红鞋城”之名。日本人占领红鞋城后,加高为4米城墙。那年农历三月初二,下午。红鞋城西北5里外的开来两辆大卡车,跳下20多个日本兵,摆弄起奇怪的工具,像在勘测。不多久,北面枪声大作,子弹密集地射向日本兵。他们慌了,人与车一起退到不远处的一户大院内。双方你来我往,竟打了一夜,相持不下。偷袭领头者陈秉义,陕西人,此时为当地第四骑兵队队长,说是国民党部队,但就是杂牌军。陈为陕西人,颇传奇。他爱马,历任骑兵队长、旅长、师长。类似红鞋城守城者民团团长薛大发,以“武”穿梭于那个时代的各方势力之间,游刃有余。他年少入绿林,1935年转投红军,之后加入这支国民革命军抗日,但不久投降于日本人,日本人败走后再入国民党,1949年率部起义。而此刻,陈秉义听说日本人来,从北面的山中下来偷袭。

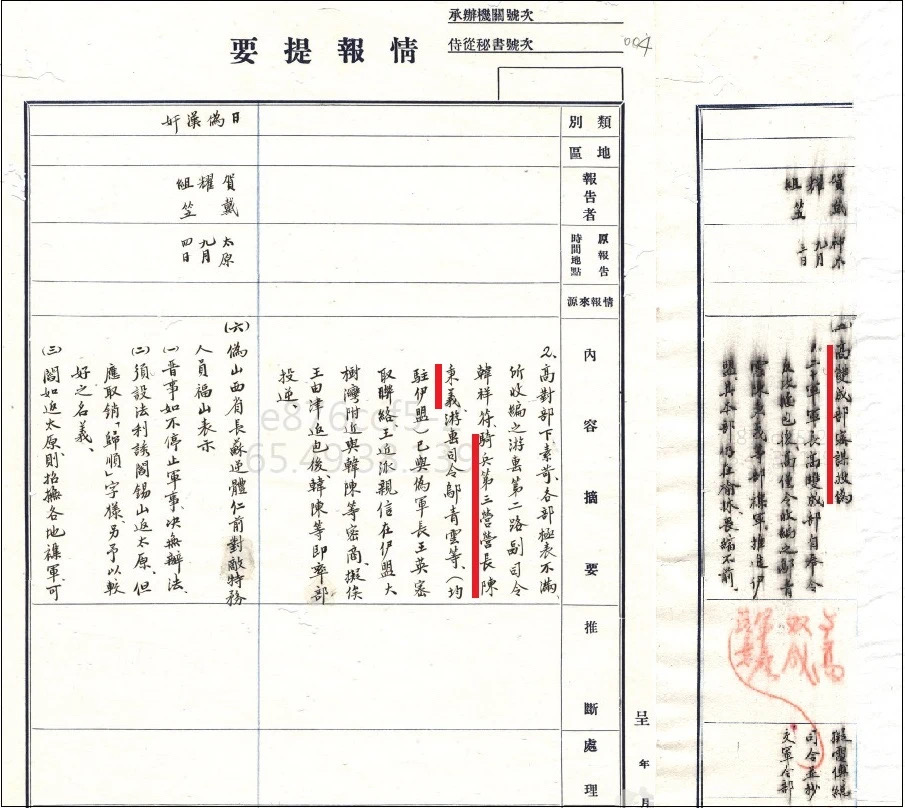

♦ 1938年9月3日,贺耀组、戴笠提供情报称陈秉义等部正与伪军接触。图片引自台湾“国史馆”网站。

第二天——红鞋城人日后清晰地记得这个日子——三月三,晌午,日本援兵赶来,枪炮齐加。陈秉义哪是对手,队伍向东南的红鞋城撤去。“快开门啊!”陈秉义站在红鞋城西门外大喊。城门紧闭。后面两句话来自同一个人——人称红鞋城“大先生”的张继英,他此时虽无官职却最受尊敬,一言九鼎。他那前一句找钥匙的话是朝着墙外的陈秉义大喊的,后一句关好门的嘱咐则是小声对城里守门人说的。其实,城门钥匙就在张继英兜里,他担心牵连无辜百姓,血洗红鞋城。陈秉义哪里能等,溜着城墙从西门跑到南门,见城门还是关着,只好向东南逃去。红鞋城娃娃听见枪响,爬上房顶看热闹,眼见前后两支人马在大坝上交火,子弹还嗖嗖地飞过耳畔,大人们高喊才下来躲藏。陈秉义部队淌过一条河槽,等日本人到了,不知深浅,就此打住。日本人折返回红鞋城镇时天快黑了,此时城墙大门洞开,主街上各家商铺门窗里伸出一面面白布小旗。原来在此驻扎的一队国民党士兵不知去向。红鞋城古往今来第一次被洋人占领了。日本人的汽车、马队与士兵从东门到西门,一字排开,然后挨家挨户搜查。从此就不走了。大先生张继英站在红鞋城城墙上,他怕日本人也怕杂牌军。前几年他就深感有心无力,干脆辞官,此时不做区长有几年了。没想到情形越来越糟,日本人占了县城,城外土匪更猖獗了,大户更多迁入城内。张继英干脆舍城还乡居住了。

张继英知晓日本人的到来对红鞋城意味着什么,无奈紧压心头,他努力不作为——日本人几次请他出任县府要职,他都婉言相拒。走在三十年代的红鞋城街头,张继英很是显眼,他圆头杏脑,脸色黝黑,身着少有人穿的长衫。大户张家据说是祖上从山西用毛驴驮着银子来到红鞋城的。他家做粮油买卖,很快就参股了县城大粮商五合堂。张继英兄弟老二,从小读书识字,诗书礼易,在张家“跑外”做贸易,往来本地与京津。他眼界宽,交友广。[1]卖了粮,买回农民需要的布匹、鞋袜等等。他不食言,重义气,帮着娶过媳妇的长工就有四五个。1920年代,这位经验人脉丰富的大户青年不到30岁就成为五区区长,这是平城人所任的最高职务了。也成了红鞋城背后的关键人物——官方有背景,民间有威望。张继英略有口吃,故少言,但思维缜密。本地人凡有大事每每向他请教。日本人入城后,占了红鞋城几个大户人家,侯家、韩家,还有张继英的张家大院。张家大院住着日本军官,侯家东院住炮兵,人们瞟见几门炮、两挺重机枪,还有几支轻机枪。张继英等家人只能偏居自家大院的一个角落。不久,张继英又发现,不远的陈铁家院内多了几个日本女人,是军妓,日本兵进进出出。旁边有个随军的朝鲜人,开了家小饭馆,羊肠子煮豆、菠菜、小葱豆腐,肉不断,米饭顿顿有。吃腻了大灶的日本兵来此消遣,而且也只有他们能进去。一日,他们故意叫张继英去饮马,张正从井中打水,日本兵对他一顿拳打脚踢。那晚张继英回到家就开始跺脚,一跺一夜,一句话都说不出。天明了张继英才从牙缝里迸出句话:红鞋城是不能住了。第二日,他安排全家老小渡过黄河住进了一小村,临别说,红鞋城有我一个就行了。第二年,全家老小回归县城,张继英依旧不离红鞋城,无奈与无力加倍,不久自己搬了回来。从那后,张继英就落下个毛病——上房转悠。现在,城墙还在,百姓还在,城门洞前多了两个日本兵与一只大狗,张继英的红鞋城不在了。人过城门必须脱帽鞠躬,九十度,再掏出良民证。张继英也有一本,那小本本上除了一张照片,还写着年龄、住址与身份,比如农民或买卖人。日本人的标语警告:“无证者均以匪论处”。张继英认得十一二岁的高德义,高每天夜间都会出现在四米高的城墙上,是为“下夜”守城。[2]张继英还被抓了多次修路。清早来,夜间回,没有饭食没有休息,稍停一下就一顿狠打。路上尘土飞扬,要从四五里外的一个小湖担来水,洒在路上,再拉石磨滚压。日本人驱赶红鞋城人修的这条路,连接县城与红鞋城城门。大家还深挖了城墙外那条壕沟,提防的主要是北山游击队与黄河南边的国军。红鞋城人听说日本人在本县屠杀了一村所有男女老少,妇女被割去双乳,婴儿被刺刀挑起。在红鞋城,打人、劫货与强奸不时出现。有次日本兵敲一户人家大门,农民害怕开门迟了,结果被刺破肚子而死。还有几个红鞋城人装死才躲过日本兵没来由的一顿扫射。大先生张继英出门也少了,红鞋城人尽量不走主街,女人几乎不出门,一早就将锅灰抹上脸,难辨面相。红鞋城周边那些小村子开始燃起大火。日本兵逼着农民搬进大村,稍有迟疑就拆房甚至放火,有的连墙基都挖掉了。红鞋城成为“大乡”,“三光政策”“并乡”利于日本人管制与征税。他们甚至砍掉路边的树木,担心有人放冷枪。日本人集中在红鞋城城墙内,单个士兵从不出城。红鞋城人将占领者分成两类:“真日本”与“二日本”(伪军)。真日本在红鞋城仅仅驻扎了一年多,除下一两个大多继续西去,现在是中国人治中国人。警察署于是成了红鞋城最高行政与军事机构。内有日本指导官1人,署长1人,警长9人,警察20多人。红鞋城还设保甲自卫团,20余人。警察多是本地人,警长则是日本人从东北或华北带来的,其一高秀山。高是河北人,带着老婆与小女儿至红鞋城。此人爱吃豆腐,但从不付钱,头一次豆腐坊师傅碰见他还开口要钱,高立即猫腰,做捡石头状,对方拔腿就跑。以前每天早上农民二喜喜总背着小女儿出来,边转边哼小曲,高警长听到了,大喊“再唱老子毙了你!”♦ 1937年,日本人在通州成立的“警察署”。图片引自《良友》杂志1937年第126期。张继英在房上转悠的时间越来越长。邻居老友只听见他反复念叨着一句话:那几年,张家也遭遇一系列灾难。不仅贸易停业了,更不幸的是老大、老大之子,还有老三相继过世,张继英心痛不已。张继英不知从哪找了个算命先生李玉亭,常驻家中,“兼济”红鞋城。此人神叨,据说屋内听音就知来人的意图。他告诉张继英,张家所有人必须“倒睡”倒运,不是老习惯头北脚南,而是头枕南黄河脚连北大山。十年后,李神仙突然舍下所有钱财离去,以致红鞋城有传闻他是地下党。几年后,县城日军司令派一人盯梢张继英,一日张刚到家,那人随后跟进来——“你回去就说没见到我,我亏待不了你。”张惹不起人家,好言相对。“去不去是你的事,司令的话我是传到了。”来人对答干脆。张继英恭恭敬敬将来人送出大门,一回屋就又开始不住地跺脚,来回走动,一句话也说不出。他自知大祸还是临头了。张继英从屋里转进院子,又转上房顶,最后干脆一个人转上了城墙。这城墙再熟悉不过了,没有自己点头,红鞋城的大户们岂能打起城墙?但这城墙防不住土匪,更挡不住日本铁马。整整转了两天两夜,亲友实在看不下去了,将张继英强拉进屋。大夫马上扎针,但他很快就断了气。除了背后的大先生张继英,红鞋城明面上有权势也最富裕的要数李耀庭了。李耀庭脸阔鼻挺,个高身宽。他生于1908年,乳名富发,少时家贫,八岁丧母帮父做活。他读过六个“冬学”,小小年纪常以三纲五常与人理论,化解纠纷。1926年18岁时,早熟、极讲义气的李耀庭成为村长。

与大先生张继英的富裕出身完全不同,李家祖辈为乞丐,李耀庭与父亲为人耿直,力大过人。李父从十三四岁起开始扛长工,一天竟能拔一亩麦子,红鞋城人说拔麦子最见男人苦力,“男人拔麦子,女人坐月子”。然后李家攒钱买地。二十年代末已相当富裕。拥地500亩,骡马车辆俱全,县城还有三处宅子,全家三四个长工,农忙时十多个短工。李家年产粮十万斤,两万斤留种及食用,五六万斤出售,另两三万斤放起高利贷。大旱与瘟疫肆虐红鞋城时,仰仗以粮放贷,李家兴起。[4]父亲常对李耀庭说一句话,“不使民钱,不惧鬼神”。虽然李家没有涉足征税包税,但以高利贷垫税怎么能不动民钱呢。三十年代初开始,李耀庭夜间就翻来覆去睡不着了,大夫无法医治,他开始吸大烟,企盼安神。那时李耀庭担心的不是人,而是钱——自己放出的高利贷如何安全收回。同期发生的一件“浮尸案”让李耀庭愁上加愁。那是一家新钱庄开张的第一天,打开大门,老板竟然见门梁上直直吊着一个破衣烂衫的乞丐!大家推测此乞丐走投无路,盼着收个全尸。李耀庭怕的要命,高利贷欠款越来越多,他继续爱财如命,继续神经衰弱,也继续陷入鸦片烟雾之中。男人女人住进西侧几间小屋里。怕日本人欺负,李家的女人们每天用锅底灰摸脸。一次李耀庭叔伯弟媳正在屋内给猪拌食,突然门口进来个日本兵,女人七窍飞出,跃出窗户逃走。还有次,日本兵拿上李家一个尿盆就走,女人急忙说“那是尿盆子”,日本人听成她“要盆子”,大打出手。那个尿盆被他们当了饭盆。[3]还有一天,日本人要求大搞卫生,保长到李家院,见堆着粪土,催促李耀庭清理。李没听,警察骂了他一顿,还罚了款。李耀庭受了气,不吭声,继续向神明祷告。日本人占领红鞋城后,李耀庭开始视金钱如粪土,他嘴边常挂着一句话,“强不如熊,熊不如穷”。这很大程度上与“一贯道”相关。红鞋城一贯道由日本人扶持而来,本县设东西南北四坛,红鞋城有佛堂22个,前人1名,点传师5人,坛主21人,兴盛堪比哥老会。一贯道宣扬死后升天,几个道友骑上扫把从房顶跃起,摔死摔残。神经衰弱的李耀庭则选择性看到了教主给他的戒烟药酒,定了心,能睡一会了。不久几位家人的突然离世更让他看穿生死,走向父亲教诲“不惧鬼神”的背面。虔诚又富有,李很快成为红鞋城五名“点传师”之一。[5]从此,香坛取代算盘成为李耀庭生活的核心。李家大院西侧小屋每每烟雾缭绕,家里村中大小事务,李都顶礼膜拜,求神灵指引。他四处传道,劝人行善,求得死后不受地狱之苦——此景当然也是日本人乐于看到的。♦ 1946年1月18日,《申报》刊文介绍“一贯道”与日伪之间的关系。对日本人的打骂,李耀庭只能忍着——日本人控制了红鞋城一切的经济与物资。小货郎不见了,红鞋城只有城内有个别店出售必需品。那些曾挂出白旗的铺子现在大半紧闭,日本人随意拿物件,不给钱,动不动拳打脚踢。中国粮商不见了,粮食、绵羊、马匹,甚至鸡鸭,只能卖给日本收购点(“组合”),价格很低。货物出省、出县必须开具“运出申请书”。[6]日本人取消了众多小集市,集中交易,集中收税。枪口与经济管制压榨着土地与市场上的最后一滴油。红鞋城人的行动圈与经济圈越缩越小,大户、普通人都尽少出门,少做声,目不斜视。日本人刚占红鞋城那两三年,天灾少,粮价不高。进入1940年后,日本人那花花绿绿的票子就没人用了,物物交换兴起,物价也开始飞涨。1943年初夏,黄河发水,“横溢泛滥,滩地被淹,或成深流,禾苗草木随波北去”。大水不但灌进粮田,还涌入红鞋城城墙。马和耕牛开始被卖掉了,接着是卖土地,接着是卖孩子与女人。平常日子里物资匮乏,市场冷清。但这个月的红鞋城,却总是异常红火——六月,大烟市繁华,红鞋城田头涌来一堆一堆的人,有摆地摊的,有耍把式的,还有搭台唱戏的,都来挣这“烟奶子钱”,成了“洋烟市”。人也有钱了,割上手指头大一点点(大烟),啥也能买,甚至买房买地。日本人年年来说“多种洋烟少种粮”,不是灾年,粮价和烟价就不会大涨。而哪地方种洋烟多,哪地方就红火。[7]红鞋城人感慨道,“穷半年,富半年,单等六月割洋烟”。贺殿荣来红鞋城,是请李耀庭帮助从中撮合,他整亩整亩买下大烟地,然后自己雇人收割。五月的土地上,一二尺高的罂粟顶着鸡蛋般大的花朵,粉的、红的,灿烂夺目。六月,花谢,“烟工”开始“割洋烟”,左手提桶,右手食指拇指轻握花朵,食指与中指同时夹着一枚磨出锋刃的铜钱,一捏,一割,左一刀,右一刀,白汁渗出,刮入铁桶。收割总是正午开工,红鞋城人认为罂粟汁如人血,沸腾时容易涌出。民谣说“咸丰登基十三年,外国人传下个种洋烟,十亩田地种八亩,留下两亩种杂田”。进了民国,所谓“寓禁于征”成了军阀广争军饷的借口。价值几十倍于小麦,本地烟土越种越多,远销平津。“烟土过境税”成了国军、土匪与日本人争夺的一大利益,一时间大半军饷竟来自烟土税。[8]烟馆林立城乡,催收员如狼似虎,县府军阀坐收捐税。[9]日本人极力鼓动,不仅下达播种与收购任务,还将指标分解到每个保甲,完成的以布匹奖励,由此形成了高效的计划体制。大乡红鞋城给的指标数是14760亩,实际种植1300亩,可见指标之高。有一年六月,大旱。三四个日本人花了17天考察了红鞋城等村镇的大烟收割。眼见“烟苗受旱,枯死者甚多,收获较往年减少而人民愁叹”,他们依然要收“禁烟特产税”,水地每亩16元,旱地10元。[10]绝大部分洋烟只能交给日本人的收购所——“土业组合店”——每亩缴10-15两,之后才许可少量出售。“土店”成为日本人的“新中介”,攫取“黑金”。意外地,资金充裕的李耀庭,竟然成了红鞋城数一数二的洋烟收购中介。因为红鞋城人多借贷春种大烟,收割时则以大烟抵债。[11]繁重的洋烟种植指标被下压至乡长、保甲长,之后再级级进贡。大户人家经常虚报亩数,降低等级,穷苦人免不了,但为了利益,有的甚至六月前偷偷收割别人家地里的“花朵”。分店收购后交予县城土店加工成100元一块的烟砖,打上印记,向东运去平津。本地成为了日本的鸦片基地之一。那个年月,估计90%的非法鸦片与海洛因贸易经由日本人之手,而日军从中国获得的鸦片利益竟然相当于日政府海外战时军费的一半,足见“黑金”大利。[12]洋烟渗入太多农家——全县三成人口种植,四成人吸食。[13]乡间农家大门上出现了“清水净烟”、“香草美人”或“烟云学化”等奇怪字样的灯笼,烟馆“多如粪蛆”。红鞋城不远处一渡口边十分之七抽大烟,“多遇烟窑,一炕之上,群聚村人,非吸食鸦片,即赌纸牌,烟气喧声,充盈满室”。[14]♦ 1930年代,绥远城北郊外的罂粟花。图片引自《东方杂志》1936年第17期。六月烟市,繁华之下吸食者宛如敲骨吸髓。粮食种的越来越少,灾荒瘟疫更难应对。烟土还引来各路人马争抢,土匪国军晚上暗抢,白天是日本人要烟板子,人祸横行。当然,危害最大的是红鞋城人自己。卖妻卖子中最著名的是抽洋烟的张豁唇,他半夜绑了妻子儿子送去买家,没想到半路被另一个认识的买家拦下。一番讨价还价,老婆“就地”被卖了。这次卖是“死卖”,终身的。[15]红鞋城老人把吸食者叫做“洋瘫”,常唠叨,“那块地荒了,不用问,是‘洋瘫’,为甚?成天急哪狼嚎刨弄那口烟,有什么力气刨锄呢?!”本地还有人参与鸦片走私,胆小的将鸦片夹牲口包裹内,胆大的更是包好,塞入肛门或阴道,乘火车到指定地点“下货”,冒这种危险的当然是穷人,若被抓,即成他乡野鬼。1940年代初的一天,红鞋城正北20里的红沙口,一户农家大院外突然枪声大作,子弹密集射向屋内。屋外有日本人及周围三个警察署的兵力,屋内有土匪若干,外加李耀庭。前一天,红鞋城城墙外一院,李正带领众人“传道”,土匪闻得迅速赶来。当晚土匪炖牛肉,递给李耀庭一碗,李拒吃,他吃素,喝了几口点灯麻油。日本人和警察的火力很重,土匪出不了屋,从后墙挖了个洞逃了,留下了李耀庭。警察在意李耀庭,在于他与几个署长都拜过把子;日本人在意他,则因为他是红鞋城烟土收购的大户,是垫税纳粮的头牌。[16]那时节,农民、保甲长,大人、娃娃,高压之下,全民几乎都成了应事者。所谓“应事”,就是应对、应付,应了了事。应事的对象不止日本人,也不止土匪。还包括红鞋城周边的其他政治势力。应事的亏空越来越大,红鞋城乡与保没钱了,于是张继英、李耀庭开始出售公地应差应响。保长一般是指定大户担任,不过越来越没人敢任,改成大户轮流。这些精英的真实心态非常丰富,有忠心耿耿的,有应承的,也有表面敷衍暗地寻找退路的,不足一论。[17]侵略者之外,国人欺负国人也是常态。[18]1945年赶走鬼子,李耀庭怀抱希望,激情重燃,应了乡长之职,做起“红鞋城梦”。他的梦想很朴素,比如路不拾遗、夜不闭户,有吃有穿,太平祥和。[19]梦是良药。李耀庭失眠的老毛病一下子好了。他依然每日烧香叩头,祈求的是安生二字。新乡长胯着盒子枪的身影,时常出现在城墙上。这或许能给“转死”在城墙上的张继英一点安慰。李兴致很高,竟然带领民团剿匪,气势压人。一次,李耀庭等与15个土匪啪啪一接火,李就把身子藏进了泥头,还问身边人“土匪看得见不了?”后来团丁总嘲笑他。土匪逃后,李阻止追击。“赶跑就行了,咱们一个乡的力量干涉不了,那得国家管。”[20]李耀庭实践自己的乌托邦。冬着布鞋,夏天光脚,不拿工资。不喝酒不抽烟,更不收受贿赂,一次两个乡干事下村,私收土布一匹,李关了二人的禁闭。不过,很快,李耀庭与红鞋城人的那些希望就消散在空中,再无影踪。内战形势趋紧。李耀庭发觉,除了一笔150万元的打坝贷款,红鞋城获得的公共服务几乎为零,几次因灾申请减免税收、官粮与抓丁,也无一获允。李耀庭还与其他人联名要求将大庙田产作为小学经费,但县府回信决绝:“万难减免。”现在,政权的汲取——征粮征税抓丁——开始高涨,不知翻了多少几倍。李耀庭身后竟然还要跟着警察挨户索要粮食!一次,不知哪里来的军队要红鞋城配一辆车、一个骡子、一个马子,大家配不出,最终只有李自己出钱雇了车马,亲自送去。半路上遇战火,李侥幸逃回。乡长如此,保长就更憋屈了。保长王二亮征税紧急但就是收不上钱,最终只能杀了自家一口猪帮四邻“垫税”;保长郝大二轮到“应差”,他拿不出吃喝,官兵往死里打了一顿,最终把村东40亩地卖了应事。[21]红鞋城很少有人敢当乡长与保甲长,大家说这是个“挨耳光子的活儿”。“国民党和日本人是一样的”,这是李耀庭最常听到乡亲们讲的一句话。从1946年6月至1947年8月,任职刚满一年,乡长李耀庭就坚决辞职了。

[1]这时本县外销的还有大炭与粗毛皮等,也都随京绥铁路运至绥远和北平。见《满铁调查(1)》。

[2]来自与高德义的访问。

[3]来自与李家几个女性后人的访谈。

[4]李的有关内容,特别是精确的数字来自他儿子写的父亲小传。

[5]这是九级序列中的第五级,已是很高级别。

[6]参见金海《日本在内蒙古殖民统治政策研究》,第231-233页。

[7]来自与农民郭丙正的访谈。

[8]如1936年哥老会首领王英进攻绥东即是为夺取鸦片。日本人由东三省窥视绥远时,就暗地许诺地方军阀获得洋烟税收,诱其投靠。

[9]见《绥远通志稿(卷37)》P76-93。

[10]这明显高过晋北此时种植大烟水地每亩5元,旱地3元,当是产量不同,见晋北《罂粟种植暂行办法8条》。

[11]来自与农民王挨小的访谈。

[12]为1937年“国联”估计。

[13]红鞋城临近一乡共有578人,吸食鸦片者有200余人。还有邻县一乡比例更是高达43%。

[14]见陈庚雅《西北视察日记》上册P67,转引自牛敬忠、钟仁《近代绥远地区的社会问题》P194。

[15]小掌财7岁,送饭,后继父死,接回母亲,这样情况很多。

[16]李耀庭被“请财神”的细节来自与其子李双喜的访谈。

[17]日占区“应事”的复杂性可参见卜正明《秩序的沦陷:抗战初期的江南五城》。

[18]红鞋城警察杜毛杏的例子就足以证明。一天杜拉上一匹马就走,说是为应差。大家知道这无非是想要点钱。只是新警察杜毛杏不知马的主人,刘四爷爷与周边一县县长要好。结果刘四爷爷大骂一顿,拉马回家,杜毛杏从此就脱了警服。

[19]李耀庭的乌托邦梦来自他儿子的自述与访谈。

[20]李耀庭打土匪的细节来自与当时在场的一位团丁赵新与李耀庭之子李双喜的访谈。

[21]这段,包括上面李耀庭赶马应差的细节都来自与李耀庭儿子的访谈。

◆ 本文节选自《红鞋城——在帝国与它的子民之间(1906-1976)》,由腾讯谷雨计划提供创作支持。