作者:林婕彤

编辑:高翼

支持:远川研究所医药组

8月21日,富时罗素公布了富时GEIS旗舰指数的最新季度审议结果。150支新纳入的A股中,连锁药店巨头益丰药房赫然在列。

在此之前,扎根于包邮区的益丰药房其实已经被外资看上了。财报显示,从2019年开始,北上资金的持股比例从5%一直上升至13.25%,虽然二季度有一定减持,但是十大流通股中最重要的力量之一。

资本也向另一家连锁药店龙头抛出了橄榄枝。6月,活跃在华中的老百姓官宣腾讯战略入股,定向增发金额达6亿元。

而华南的大参林和西南边的一心堂更是社保和各路基金的宠儿。

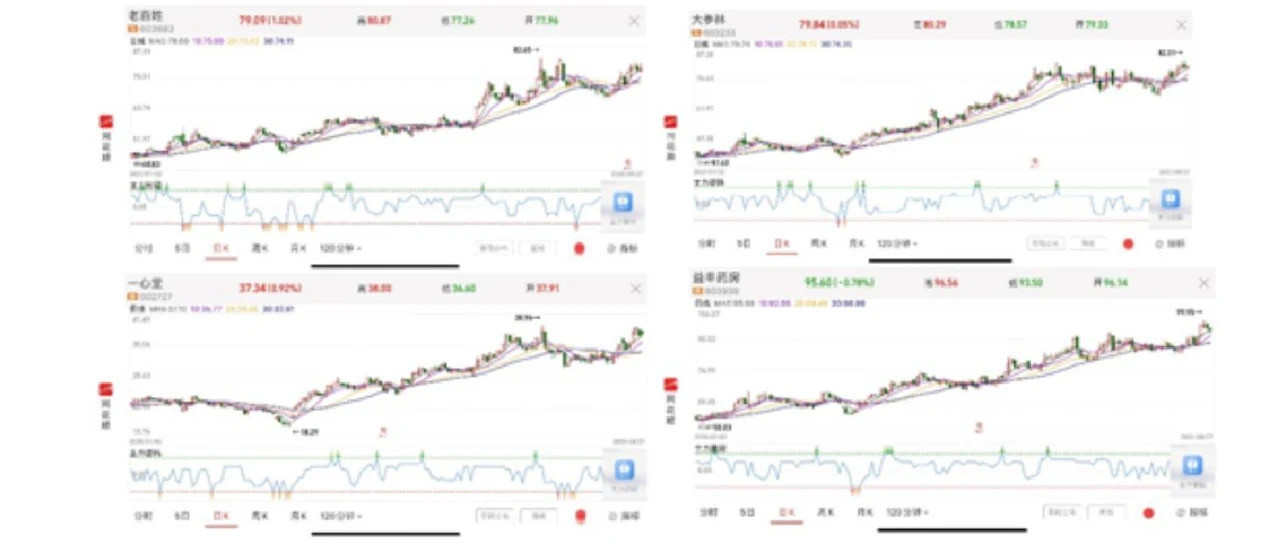

在二级市场,药店巨头们更是一路乘风破浪,扶摇直上。赛道原地起飞,大家有福同享。上半年K线摆在一起,不看名字根本分不清谁是谁。

虽然各大媒体经常吐槽“去药店买药需要蹲着买”、“药师推荐的都是有加成的药”、“便宜又有用的药都在架子底层”……药店为了追求利润和消费者捉迷藏当然是无可厚非,但抛去这些骚操作,头部药店为什么会引起资本的狂欢?

纵观周围一切商品,吃的喝的住的用的一切价格都在往上涨,只有药品价格在不断下降,就连伟哥都从50多元降到2块钱一片了。药价为什么要降?为什么能降?一方面是行业玩家逐渐壮大,条件已经成熟;另一方面是在严峻的老龄化进程中药品降价迫在眉睫。我国医药价格长期处于一个高位状态,这其中有药企自身原因,也有医生服务定价。医药分开之前,我国公立医疗机构和人员的一部分收入来源是处方药销售,在这种“以药养医”的盈利机制下,滥用药、开“天价药”、利益输送等乱象成为常态。这就导致了一方面,患者纷纷抱怨“看病难、看病贵”,医患矛盾尖锐;另一方面,公立医院从患者身上攫取的利润大多由医保兜底,资金池很快入不敷出。为了打破这一困局,新医改打了好几套组合拳,“三医联动”,目的只有一个:彻底切断“以药养医”的渠道,医药分开,让药价回归市场机制的管辖。具体而言,新医改的主要政策思路是“左右开弓”:一方面,通过医保控费、“零加成”、控制药占比、国家级团购等政策将医院药房的利润削至最低水平;另一方面,要求医院不得限制处方外流,患者可以自主选择在医院取药,或是凭处方到零售药店购药。至于药品收入损失的部分,可以通过调整医疗服务价格、财政补助、控制医院运营成本等方式来补偿。对医院内药房利润的打压,降低了处方外流的机会成本,也减少了政策推行的利益阻力。医院意识到处方药正逐渐从收益项目转变为成本项目,也乐于“响应政策号召”,将部分处方释放给社会零售渠道。作为这一千亿级别市场的承接方,零售药店终于站在了新医改的聚光灯下。2017年,国务院医改办发布的《深化医药卫生体制改革2017重点工作任务》中,明确提出“在全国范围内探索零售药店分级管理,鼓励连锁药店发展,探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。”这里又涉及到两个具体制度:一是医院、药店和医保三方的信息共享、互联互通,二是零售药店的分级管理。零售药店要承接医院处方,但光有医院“放手”还远远不够,自身也要有足够实力来保障好千万人吃药这件事。首先,医院与药店之间需要建立一个互联互通的信息系统,确保药店能够获取患者的处方信息。其次,药店还需要获得医保定点报销的资质,做到实时结算、实时报销,才能真正代替医院门诊药房的职能,为患者提供同等质量的处方药服务。这意味着,只有接入公立医疗机构信息系统的零售药店,才能最终成为受益者。与此同时,药店零售行业的加速整合和洗牌也在加速推进。2018年11月,商务部发布《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见稿)》,将药店分为一类、二类、三类,其中一类药店不得售卖处方药。对二类、三类药店进行评级,并鼓励高评级药店与医疗机构对接,承接医院处方,提供医保结算服务等。零售药店的分类分级标准,与专业人员配置、药品供给保障能力和配套服务能力等高度挂钩。这也就意味着,综合实力较强的连锁药店,更有可能获得政策扶持,以及承接处方药红利的机会。至此,医改的政策倾向再明显不过:我们需要的,是高质量的大型连锁药店。2019年以来,我国又推出了一系列利好药店零售巨头的政策。例如,药品开始推进带量采购,将促使落标药企寻找院外销售渠道,零售药店有机会布局高端药品市场。再如,国家多次对医药零售行业实施减税,龙头企业收入基数较大,因而能充分受益。这其实是一个经过深思熟虑的“双赢”逻辑。换言之,药店的集约化和规模化,对监管层和药店而言都是天大的好事。从监管的角度来看,行业越集中,意味着监管成本越低,效率却越高。大规模的连锁门店,通常在各方面都实行标准化配置。因此,这些门店能更高效率地接入公立医疗系统,处方外流、医保信息共享,统统不成问题。此外,连锁药店的门店管理体系普遍都很成熟。这意味着,政策和指令可以在组织内部层层传递,直达神经末梢的每一家门店——相当于将各级监管部门的任务打包,转嫁给企业。最重要的是,行业寡头之间也存在竞争。为了提高消费者的品牌粘性,连锁药店在药品价格、服务质量等方面,会制定较为严格的内部约束标准。门店质量有保障,监管一步到位。连锁药店的好处,监管层看在眼里。另一方面,从药店零售本身的行业逻辑上看,连锁药店的规模优势,也恰恰是无可替代的护城河。从产业链可以看出,药品,尤其是处方药,销售渠道其实非常集中:要么流向医院,要么流向零售药店。带量采购启动之后,零售药店加入了部分品种的集采,但在非集采品种上,仍然需要自行与供应商签订采购协议。在这个环节上,企业的议价能力直接决定了其经营成本的多寡。议价这件事,底层逻辑其实就是“带量采购”。制药企业愿意竞标低价、“以价换量”的前提,是集采平台提供了足够有吸引力的市场份额。采购份额越大,议价能力越强,是亘古不变的道理。连锁药店不断扩张的过程,也是不断提高议价能力、压低成本的过程。如果一条街上同时存在一家大型连锁门店和一家单体药店,在质量相仿的前提下,连锁门店仅靠成本优势,就能把单体药店击垮。成本优势显著体现在毛利上。四家连锁药店巨头,大参林、一心堂、益丰药房和老百姓,毛利率普遍在33%~39%区间,均比小规模连锁药店高出5个点以上。议价能力,这是规模优势给头部药店带来的第一道护城河。当然,随着带量采购的声势愈发浩大,会有投资者产生疑虑:集中采购统一进价,是否会抹平头部药店的成本优势?会有一些,但对企业本身影响不大。这是由于带量采购的这部分品种,本身占药店利润的比例就不高,更多是起到引导客流的作用。带量采购之后,药店会失去这部分产品的差价利润,但却可能吸引更多的顾客。这其实也是一个价量转换的逻辑。药店零售行业,一则人命关天,用药只有对错,选择余地有限;二则信息不对称,普通人买药用药,都需要依赖医生的处方或药剂师的建议;三则门店数量众多,分布密集,临近店面之间竞争激烈。这种行业特性意味着,药店想要获客,就必须赢得消费者的信任,提高品牌的影响力。品牌影响力可以源自很多维度:药品质量,服务内容,价格优惠,甚至装潢风格和宣发文案,等等。但无论哪个方面,连锁药店都具有压倒性的优势。正如前文所说,体量庞大的连锁药店,拥有更好的供货渠道,更高的议价能力,和更严格的内部管理。此外,遍布城市各个角落的零售门店招牌,天然地为其品牌带来了更多的曝光。这是规模效应带来的宣发优势。连锁药店还有一个独有的优势,是可以建立会员机制,进一步加强顾客粘性。门店的数量和规模,是会员制能够成立的前提。每个人在考虑办卡的时候,听到一句“全国门店折扣通用”,都会额外地心动一下。2019年,益丰药房、一心堂和老百姓的会员人数分别为3693万、2000万和1616万人,较2016年均已翻番。会员数量越多,市场地位也会越稳固。行业本身逻辑固然重要,但A股能够常红的企业,或多或少都需要一个故事。药店行业,故事该怎么讲?在分级诊疗和处方外流政策推行之前,零售药店一直被视为公立医院的辅助和补充,游离于医疗体系之外。当前,由于医疗资源分布不均,全国大型公立医院的日常状态都像一个模子里刻出来的:臃肿、庞杂、拥挤不堪、负荷累累。推行分级诊疗,就是希望下沉一部分医疗资源,把轻症、初诊患者分流到基层医疗机构。早些年医疗市场化改革“运用经济手段管理健康事业”,给政策不给钞票,其目的之一就是让基层医院能够在市场化进程中逐步壮大。但因为涉嫌多方利益,医疗市场化按计划路线进行,政府卖光公立医院后是医术的下降和花式搞创收能力不断提升。而社区、县镇之类的基层医疗机构荒废多年,资金、人才和管理体系的长期缺失让如今的分级诊疗政策基本有心无力。另一边,大型公立医疗机构自己也有创收需求,自己这边都照顾不来,三甲医院的医生如何会选择下基层?但患者看病难的情况仍然严峻,基层公立医疗机构接不住,怎么办呢?连锁药店,或许会是一个适宜的替代项——基层医疗机构覆盖不了的地方,连锁药店可以入驻;三甲医生接触不到的病人,药剂师可以提供用药建议,利用线上问诊服务去对接轻症患者需求。结合处方外流的政策,连锁药店的下沉还能为偏远欠发达地区带来更多福利。一个住在山区里的慢性病患者,以前每个月要到县城医院的药房取药,现在只要到隔壁村的零售药店,就能凭处方买到自己的药。人们翻来覆去地讨论“拼多多”和下沉市场,其实在医药服务领域,连锁药店正在逐渐承接这一社会角色,将北上广的医疗资源和广大基层患者连接了起来。今年8月26日,医保局发布了《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见(征求意见稿)》,去年6月份医保弱化个人账户的政策逐渐趋于落地。医保个人账户的弱化,是统筹账户话语权更大的一个必然趋势,也就是医保能够报销的范围和幅度越来越大,医保在行业的支配力也就越来越强,所以集采、“灵魂砍价”之后上演会愈加频繁。而这时,医保也会在各细分领域选择更为可控的企业,放在零售药店行业,则又是一个集约化进程。但正因为有这种监管效应,所以大家去药店买药,即使药师为了追求利润向你推荐各种高价药,但你总能在长满灰的架子最底层找到最便宜且有效药品。一方面是老龄化进程下药店行业市场不断扩容;另一方面是政策提高准入壁垒带来的行业集中度不断提升,而规模化形成的品牌效应又不断提升自己的护城河;再加上药店领域是解决中国看病难的一条有效路径,这三点共同铸就了龙头药店不断攀升的行情。需要提醒的是,在当前的医疗体制下,医药分开仍是一项难推的工作——医生还是想把利润留在自己的手里,鼓励药店的政策需要多久才能完全落地、能落地到什么程度都是一个未知数。并且,基层的真实用药需求并没有想象的那么高——很多人除非到了重症阶段宁愿拖着也不愿意去看病,连锁药店盈利水平有很强的地域性差异。但总的来说,中国的医药行业经过将近30年的野蛮生长,如今到了一个过渡阶段:当前阶段医改的逻辑本身是要强化龙头企业的行业地位,来保障自己的监管权并降低行业因为分化度高带来的不确定性。而当集约化趋势下龙头效应越来越强后,整个行业的盈利效率和水平则将进一步提升。[1]. 西南证券:药店行业专题报告——集中度提升&处方外流促进强者恒强[2]. 中国证券报:150只A股纳入富时罗素旗舰指数,中小盘股居多[3]. 亿欧:处方外流政策逐步开放,药企争抢3000亿院外市场[5]. 动脉网:处方外流趋势分析:2020年或达8000亿规模[6]. 新康界:药店分类分级——医药零售行业加速整合