任性,是一个旧词。可它又是一个新词。没多久前,任性还是带点贬义的词,如今却成了带点褒义的词了。

任性女子,如今是特别的多,但任性女子在任何时代都是有的。

唐朝女子任性吗?当然,任性。

我不敢说唐朝女子是中国史上最任性的——历史研究有个通例,叫“言有易,说无难”,说什么东西不存在是极危险的;而我以为还有另一个通例:说最也难。说什么东西是“最××的”,也是极危险的。但我想至少可以说,唐朝是女子最任性的时代之一。不说别的,就凭出了武则天,国史上唯一的女皇帝呀!

大唐女子的任性,当然是野狐禅的题目,若作学院派式高大上的研究,如陈弱水《初唐政治中的女性意识》或气贺泽保规《试论隋唐时代皇后的地位——武则天上台历史背景的考察》那样(皆见邓小南主编《唐宋女性与社会》),在我来说既不能,亦不必。在此我只想取巧地拈出若干人物,由具体见抽象,聊示一斑而已。

那么就先说武则天。

武媚娘做了皇帝,自然不是靠她的任性,但她这个人,确也可说是任性的。有个著名轶事,见于宋代尤袤《全唐诗话》卷之一:

天授二年(按:武氏称帝后第一个年号)腊,卿相欲诈称花发,请幸上苑,有所谋也。许之。寻疑有异图,先遣使宣诏曰:“明朝游上苑,火急报春知。花须连夜发,莫待晓风吹。”于是凌晨名花布苑,群臣咸服其异。后托术以移唐祚,此皆妖妄,不足信也。

这是说,武则天称帝后,群臣未尽心服,欲假借游园之机有所异动,而武后将计就计,以诗为诏,真的让园花在冬日竞放,遂令群臣惊服。不过,尤袤只是记录了这个传说,并不相信,斥之为“妖妄,不足信”者。

《镜花缘传奇》中的武则天

到了清代李汝珍的《镜花缘》那里,这个本带着政治阴谋色彩的传奇,就被改编为一个单纯的任性女皇故事了:武后喝醉了酒,“要挽回造化,命他百花开放”,于是写了那四句诗张挂于上林苑,适逢司理群芳的百花仙子正与麻姑下棋未返,群芳害怕违背圣旨,遂逆时开放,成就了大唐女皇的任性神话。此见《镜花缘》第四回,世已熟知,无庸详述。

但想必会有人说,这只是虚构故事而已,算什么呢。好吧,那就看真实历史。只是武则天的事迹太多,这里只拈出两例:

唐高宗想废掉原来的皇后,改立武氏,召四位顾命大臣长孙无忌、李勣(原名徐世勣)、于志宁、褚遂良私议。据《资治通鉴》卷一百九十九:

勣称疾不入。无忌等至内殿,上顾谓无忌曰:“皇后无子,武昭仪有子,今欲立昭仪为后,何如?”遂良对曰:“皇后名家,先帝为陛下所娶。先帝临崩,执陛下手谓臣曰:‘朕佳儿佳妇,今以付卿。’此陛下所闻,言犹在耳。皇后未闻有过,岂可轻废!臣不敢曲从陛下,上违先帝之命!”上不悦而罢。明日又言之,遂良曰:“陛下必欲易皇后,伏请妙择天下令族,何必武氏!武氏经事先帝,众所具知,天下耳目,安可蔽也。万代之后,谓陛下为如何!愿留三思!臣今忤陛下,罪当死。”因置笏于殿阶,解巾叩头流血曰:“还陛下笏,乞放归田里。”上大怒,命引出。昭仪在帘中大言曰:“何不扑杀此獠!”无忌曰:“遂良受先朝顾命,有罪不可加刑!”于志宁不敢言。

这是很生动的记录。皇后的位子还没坐上,武氏就公然放言“何不扑杀此獠”,这是何等任性,何等剽悍。

至武则天称帝后,为表示除旧布新,更造作新文字,其事见于《新唐书·则天武皇后传》、《宣和画谱》等,是为“武周新字”。据日本学者研究,“武周新字”应有十七个,这些字在武氏身后已废除,仍在彼岸的日本却一直使用。比如,去武则天九百余年后的江户时代,德川家康之孙、水户第二任藩主德川光圀,其名的“圀”即承袭了“武周新字”——“圀”其实就是“国”字。按专家的话说:“武则天不仅是中国历史上唯一的女皇帝,而且也是唯一一位造过汉字的皇帝。”(梁晓虹《日本古写本佛经音义与汉字研究》,《佛教与汉语史研究——以日本资料为中心》)可不谓之任性乎?

说到大唐女子,是不能绕开那个向来很红、最近更红的杨贵妃的。

据周勋初主编的《唐人轶事汇编》,唐人郑綮《开天传信录》有云:

太真妃常因妒媚,有语侵上。上怒甚,召高力士以辎軿送还其家。妃悔恨号泣,抽刀剪发授力士(按:高力士)曰:“珠玉珍异,皆上所赐,不足充献,惟发父母所生,可达妾意,望持此伸妾万一慕恋之诚。”上得发,挥涕悯然,遽命力士召归。

能让唐玄宗“怒甚”的贵妃,必有其任性之处,但这个故事还是说她主动示好。而宋人乐史《杨太真外传》还记录了传闻的另一版本:

妃子以妒悍忤旨,乘单车,令高力士送还杨铦宅。及亭午,上思之不食,举动发怒。力士探旨,奏请载还,送院中宫人衣物及司农米面酒馔百余车。诸姐及铦初则惧祸聚哭,及恩赐浸广,御撰兼至,乃稍宽慰。妃初出,上无聊,中官趋过者,或笞挞之,至有惊怖而亡者。力士因请就召。既夜,遂开安兴坊,从太华宅以人。及晓,玄宗见之内殿,大悦。贵妃拜位谢过,因召两市杂戏以娱贵妃。贵妃诸姐进食作乐。自兹恩遇日深,后宫无得进幸矣。

这却说是堂堂皇帝主动示好了。杨玉环的任性,赢来了唐明皇更深的宠幸。

《妖猫传》中的杨妃,是大唐盛世的一张名片

论文献年代,《杨太真外传》似不及《开天传信录》那么可靠;但若论人情世故,从玄宗对贵妃的宠幸来说,《杨太真外传》的记录也相当合理。我们又何妨相信《杨太真外传》呢?

不论怎么说,杨贵妃也是任性的;而她的任性,还是小女人的任性,比之武则天当然可爱多了。

宫廷之外自也有任性女子,诗妓鱼玄机应算一个。

检陈文华辑注的《唐女诗人集三种》所附资料,元代辛文房《唐才子传》载:

玄机,长安人,女道士也。性聪慧,好读书,尤工韵调,情致繁缛。咸通中及笄,为李亿补阙侍宠。夫人妒,不能容,亿遣隶咸宜观披戴。有怨李诗云:“易求无价宝,难得有心郎。”与李郢端公同巷,居止接近,诗筒往反。复与温庭筠交游,有相寄篇什。尝登崇真观南楼,睹新进士题名,赋诗曰:“云峰满目放春情,历历银钩指下生。自恨罗衣掩诗句,举头空羡榜中名。”观其志意激切,使为一男子,必有用之才,作者颇赏怜之。时京师诸宫宇女郎,皆清俊济楚,簪星曳月,惟以吟咏自遣,玄机杰出,多见酬酢云。

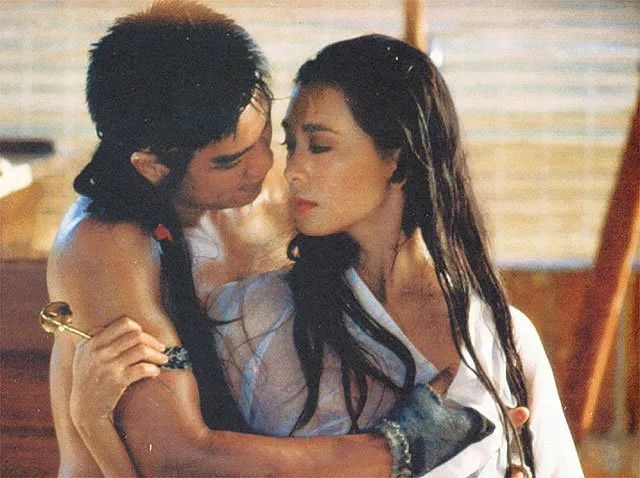

电影《唐朝豪放女》中的鱼玄机

由此可见其文学交际。从“自恨罗衣掩诗句,举头空羡榜中名”一句,知其自负才情,对于男权社会实有强烈的不平之念。又宋代孙光宪《北梦琐言》载:

唐女道鱼玄机,字蕙兰,甚有才思。咸通中,为李忆补阙执箕帚,后爱衰,下山隶咸宜观为女道士。有怨李公诗曰:“易求无价宝,难得有心郎。”又云:“蕙兰销歇归春浦,杨柳东西伴客舟。”自是纵怀,乃娼妇也,竟以杀侍婢为京兆尹温璋杀之。

由此又可见其身世浮沉。她由待妾而女道而娼妓,不依于人,只可惜竟以杀人犯了结一生。吟得了诗,杀得了人,出得厅堂,上得刑场,也是大唐的任性吗?

——顺便说一下,大约有两个因缘,使得鱼玄机艳名更炽。一是天壤间仅存的南宋本《唐女郎鱼玄机诗集》,曾为“佞宋主人”黄丕烈获得,此系藏书史上的著名掌故;一是八十年代香港邵氏兄弟公司出品的《唐朝豪放女》,女主角正是鱼玄机,由夏文汐扮演,此系香港三级片的冠冕。

《唐朝豪放女》剧照

武则天,杨贵妃,鱼玄机,都属于大唐俱乐部的超级明星了。但武则天极残忍(古之说部、今之影视多称美之,为之“洗白”,大约因为她是中国历史上最“成功”的女人吧),鱼玄机也暴戾,我所不喜。我所以写这篇文章,她们只是引子,只是例牌菜式,我真正想表彰的,其实是另两位无名氏美女。

一个是八世纪唐德宗时人,只知她姓王。唐人韦询《刘宾客嘉话录》有这样一条:

王承升有妹,国色,德宗纳之。不恋宫室,德宗曰:“穷相女子。”乃出之。敕其母兄不得嫁进士朝官,任配军将作亲情。后适元士会,因以流落。真穷相女子也。(按:宋人王谠《唐语林》卷六引之,末改为“以流落终”)

此姝得皇帝宠幸,却不喜欢困在宫廷,遂被皇帝放出宫中,成了一千多年前的戴安娜王妃——要知道,在二十世纪离开一个过气王子不难,在八世纪离开一个在任皇帝却是太难了。其不慕势,不以得宠为幸,在个个拼命往上挤的宫廷里已是异数;而甘弃荣华于不顾,我选择,我乐意,更是大大的任性,真有《白马啸西风》里李文秀那种“那都是很好很好的,可是我偏不喜欢”的作风呢。

却说皇帝在恼羞成怒之下,骂她是“穷相女子”,就是命相要过穷日子;而《刘宾客嘉话录》也随声附和,听闻她后来“因以流落”,就幸灾乐祸地说她“真穷相女子也”,仿佛果真命中注定似的。这自是出于官府的视角,甚可恶可鄙。若非皇帝有意报复,限制她婚嫁的对象,以其“国色”,又何至于困顿以终呢?

再说了,我们可以想象,若她仍留在宫廷,就一定能得善终吗?人老珠黄,一朝失宠,是很可能发生的事,更不必说深宫中的 “金枝欲孽”,更不必说杨贵妃的前车之鉴了。

另一个是九世纪唐僖宗时人,连姓也已遗佚。《资治通览》卷二百五十六据《耆旧传》记录了一个细节:

时溥遣使献黄巢及家人首并姬妾,上御大玄楼受之。宣问姬妾:“汝曹皆勋贵子女,世受国恩,何为从贼?”其居首者对曰:“狂贼凶逆,国家以百万之众,失守宗祧,播迁巴蜀;今陛下以不能拒贼责一女子,置公卿将帅于何地乎!”上不复问,皆戮之于市。人争与之酒,其馀皆悲怖昏醉,居首者独不饮不泣,至于就刑,神色肃然。

这位黄巢的姬妾,人之将死,其言也辩,为所有被迫屈从于命运的女子吐了一口恶气,竟让皇帝无言以对,任性得何其漂亮!而群众的眼睛也是雪亮的,对她们多表示同情,“人争与之酒”,这又何其令人感动!

关于黄巢姬妾这一记载,古今都有人特别重视。宋人周煇即深赏其人其事,其《清波杂志》卷第十照录《通鉴》,并论曰:

刘更生传《列女》八篇,俱著姓氏,唐史《列女传》亦然,而独遗此。若非司马温公特书于《通鉴》中,则视死如归、应对不屈之节,卒泯泯而不传。惜不得其姓氏。

此外,过去在高扬“农民起义”的年代,也有唯物史家上纲上线地评价:

“这是一条非常宝贵的史料,它告诉人们,黄巢一门群众,皆英勇献身革命,更有这样一位坚贞不屈的女子,面对封建皇帝的训斥,不仅毫无畏惧之色,而且声色俱厉地予以驳斥,竟驳得唐僖宗哑口无言,其答辞虽可能经过文饰,但浩然之气,仍活跃于纸上。特别是她那种视死如归的大无畏精神,虽就刑而“神色肃然”,实在感人至深。”(仓修良《从〈资治通鉴〉看司马光求实精神——司马光史学思想研究之二》,《司马光与资治通鉴》)

今日视之,其教条化的口吻自是可笑,但他强调这条材料的可贵,却是很不错的。

这两名女子,只是大历史中的小人物,是“被侮辱与被损害的”,但她们自立自主,不屈于权势,敢于让两个皇帝大失脸面——按现代观念来说,就是能蔑视统治者,同时也有蔑视男权的意味。古人所谓“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,近人所谓“独立之精神,自由之思想”,于斯见之矣。所以,我很愿意将她们的言与行,作为大唐所有任性女子的代表,也作为大唐气度的代表。