一百年前,民国六年丁巳(1917),新文化运动在北京兴起,胡适、陈独秀等发起“文学革命”,主张以白话文替代古文,引起舆论的喧哗。在群疑莫释之际,一位年近古稀的老人“独出面非难”,[1]并在随后的两年里,与“新青年”群体唇枪舌剑,打了一场笔墨官司,遂酿成了北京文坛上人所共知的一桩公案。这位老人就是清末民初以汉译欧美小说而享誉文坛的古文家林纾。

林纾(1852年11月8日-1924年10月9日)

林纾,字琴南,号畏庐,别署冷红生,福建闽侯(今福州)人。自民国二年癸丑(1913)辞去北京大学讲习,他便以卖画卖文自给,闲居北京。他的古文被归入桐城一派,有人甚至称他与严复同出桐城大家吴汝纶门下,为桐城派之嫡传,[2]尽管他并不十分认可。钱基博先生有一段话说得好:

初纾论文持唐宋,故亦未尝薄魏晋。及入大学,桐城马其昶、姚永概继之;其昶尤吴汝纶高第弟子,号为能绍述桐城家言者;咸与纾欢好。而纾亦以得桐城学者之盼睐为幸;遂为桐城张目,而持韩、柳、欧、苏之说益力!既而民国兴,章炳麟实为革命先觉;又能识别古书真伪,不如桐城派学者之以空文号天下!于是章氏之学兴,而林纾之说熸!纾、其昶、永概咸去大学;而章氏之徒代之。纾愤甚![3]

这段话包含了很多信息,至少我们可以了解,林纾是个讲义气,率性而为的人,他的力挺桐城,恰与桐城的朋友欣赏他不无关系,以至于不惜改变自己的观点。钱基博说他“晚年昵于马其昶、姚永概,遂为桐城护法;昵于陈宝箴、郑孝胥,遂助西江张目。然‘侈言宗派,收合徒党,流极未有不衰!’纾固明知而躬蹈之者;毋亦盛名之下,民具尔瞻;人之借重于我,与我之所以借重于人者,固自有在;宗派不言而自立,党徒不收而自合,召闹取怒,卒丛世诟!则甚矣盛名之为累也”![4]

无论如何,林纾能为“桐城”放弃北京大学的教职,这个举动是颇见其性情的。不过,其中也有他个人的原因。他在《畏庐琐记 刍狗》中曾经讲到辞去北京大学教席的一些原委:

《庄子》:“夫刍狗之未陈也,盛以筐(《庄子》作箧)衍,巾以文绣,尸祝斋戒以将之。及其以陈也,行者践其首,苏者取而爨之而已。”陆德明注:“刍狗结刍为狗,巫祝用之。”犹言物之适用时,虽刍狗贵也。余为大学教习十年,李(家驹)、朱(益藩)、刘(廷琛)、严(复)四校长,礼余甚至。及何某为校长时,忽就藏书楼取余《理学讲义》,书小笺与掌书者曰:“今之刍狗也,可取一分来。”掌书告余,余笑曰:“校长此言,殆自居为行道之人,与樵苏者耳。吾无伤也。”即辞席。已而何君为学生拳殴,受大戮辱。呜呼!此真践其首,且爨之矣。[5]

这里提到,李、朱、刘、严担任校长时,林纾一直是受到礼遇的。而何当了校长之后,就不很客气了,有时还故意挑毛病,找别扭。这位何校长的大名叫何燏时,字燮侯,浙江诸暨人。据说,他取代严复担任北京大学校长后,重用浙江人,对非浙江人,则排挤他们,遂造成了章太炎弟子与林纾等人的不合,最终导致了林纾、姚永概(时任北京大学文科教务长)、马其昶的相继辞职。

姚永概南归桐城后,林纾写信给他,毫不客气地把章氏的追随者讽刺挖苦一番,以泄其私愤。他说:“敝在庸妄钜子,剽袭汉人余唾,以挦扯为能,以饤饾为富,补缀以古子之断句,土垩以说文之奇字,意境义法,概置弗讲,奢言于众:‘吾汉代之文也。’伧人入城,购缙绅残敝之冠服,袭之以耀其乡里,人即以缙绅目之,吾弗敢信也。”[6]

讲了这么多,意在说明林纾与桐城派的关系。在他身上,有一种捍卫古文的自觉,他不允许别人诋毁古文,尤为推崇韩、柳、欧、苏,为此不惜与崇尚魏晋文章的章太炎及其弟子结了怨。因此,当“新青年”诸君发起“文学革命”,倡言古文当废,白话文将兴的时候,林纾绝不能坐视有人向他心目中最为神圣的古文泼脏水而无动于衷。他一定要站出来表明态度,几乎是毫无悬念的。

这桩公案,在后来的文学史论中,更多地被描述为以林纾为代表的顽固守旧势力对以《新青年》诸君为代表的进步势力发动的“反扑”。[7]郑振铎在民国二十四年乙亥(1935)所编《中国新文学大系文学论争集》的“导言”中,就曾详尽地描述了守旧文人对“新青年”们所倡导的“文学革命”的反应。他把守旧文人的反应分为三个阶段:“他们始而漠然若无睹;继而鄙夷若不屑与辩;终而却不能不愤怒而诅咒着了。”[8]在他看来,林纾的出场是在第三阶段,即新青年诸君因为寂寞而自编自导了一出“苦肉计”之后。他说,由于林纾放了“反对的第一炮”,“真正有力的反抗运动也便来了”。[9]

实际情况是不是这样呢?当然不是这样。民国六年丁巳(1917)一月,胡适在《新青年》第2卷第5号发表了《文学改良刍议》。若干年后,在回顾这段历史时,他自称这篇文章是“文学革命的宣言”。[10]当月,钱玄同看了胡适的文章,遂致函胡适,表示声援,著名的“选学妖孽,桐城谬种”之称谓,就是此公在这封信中的一项发明。

青年时代的胡适

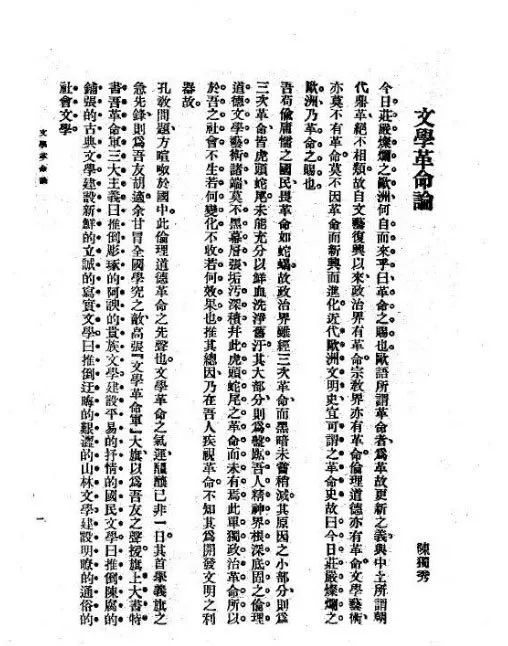

二月,《新青年》第2卷第6号发表了陈独秀的《文学革命论》。这是一篇战斗的檄文,作者以更加激进的姿态,绝不妥协的态度,公开宣称“文学革命”的不可避免和“不容他人之匡正”。[11]在这篇文章中,他将矛头直接指向“十八妖魔”,即明清两朝十八位古文大家,他们是前七子:李梦阳、何景明、徐祯卿、康海、王九思、边贡、王廷相;后七子:李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、吴国伦、徐中行;以及归有光、方苞、刘大櫆、姚鼐,而归、方、刘、姚皆可称为林纾的“祖师爷”。陈独秀不无豪迈地表示:“有不顾迂儒之毁誉,明目张胆以与十八妖魔宣战者乎?予愿拖四十二生的大炮,为之前驱!”[12]

陈独秀《文学革命论》

这是一种门前叫阵的节奏,“逼”得林纾不得不破门而出。二月一日,林纾在天津《大公报》之“特别记载”栏发表短文《论古文之不宜废》,随后,又将该文刊载于2月8日的上海《民国日报》。不过,林纾的这篇文章并没有论战的意味,没有半点火气,有的只是循循诱导,谆谆告诫。由于目前所能见到的林纾文集均未收此文,而文亦不长,故录之以备考:

文无所谓古也,唯其是。顾一言是,则造者愈难。汉、唐之《艺文志》及《崇文总目》中文家林立,而何以马、班、韩、柳独有千古?然则林立之文家均不是,唯是此四家矣。顾寻常之笺牒简牍,率皆行之以四家之法,不惟伊古以来无是事,即欲责之以是,亦率天下而路耳。吾知深于文者万不敢其设此论也。然而一代之兴,必有数文家搘柱于其间,是或一代之元气盘礴郁积发泄而成。至文犹大城名都,必有山水之胜状,用表其灵淑之所钟。文家之发,显于一代之间,亦正类此。呜呼!有清往矣,论文者独数方、姚,而攻掊之者麻起,而方、姚卒不之踣,或其文固有其是者存耶?方今新学始昌,即文如方、姚,亦复何济于用?然而天下讲艺术者仍留古文一门,凡所谓载道者皆属空言,亦特如欧人之不废腊丁耳。知腊丁之不可废,则马、班、韩、柳亦自有其不宜废者。吾识其理,乃不能道其所以然。此则嗜古者之痼也。民国新立,士皆剽窃新学,行文亦泽之以新名词,夫学不新而唯词之新,匪特不得新且举其故者而尽亡之。吾甚虞古系之绝也。

向在杭州,日本齐藤少将谓余曰:敝国非新,盖复古也。时中国古籍如皕宋楼之藏书,日人则尽括而有之。呜呼!彼人求新,而惟旧之宝;吾则不得新,而先陨其旧。意者后此求文字之师,将以厚币聘东人乎?夫马、班、韩、柳之文,虽不协于时用,固文字之祖也。嗜者学之,用其浅者以课人,转转相承,必有一二钜子出肩其统,则中国之元气,尚有存者。若弃掷践唾而不之惜,吾恐国未亡而文字已先之,几何不为东人所笑也?[13]

这里,既有规劝,也有担忧,更有期待。他说,文无古今,只有优劣,优秀的文章,总是有恒久之魅力的。再看欧洲的文艺复兴,他们的“古文”拉丁文并未因此而废除。他不明白,为什么中国的这些追随欧洲文艺复兴的年轻人要表现得如此极端!其结果,新既不得,旧亦丢失了,岂不痛哉!而百年来,新兴的白话文中不中、西不西的混血儿面貌,恰好证明了林纾的担心并非杞人之忧。放眼看去,这种破败的景象又岂止是文章?文学、戏剧、音乐、美术,举凡文化艺术之种种,不伦不类者比比皆是,中国之元气、文脉,几不知所终。

尽管林纾表现得十分恳切,然而,新青年诸君似乎并不为所动。

钱玄同

三月,钱玄同致函陈独秀,继续诋毁林纾。他说:“某氏(指林纾)与人对译欧西小说,专用《聊斋志异》文笔,一面又欲引韩柳以自重;此其价值,又在桐城派之下,然世固以‘大文豪’目之矣。”[14]这话听起来已有点酸溜溜的。

四月,胡适从美国致函陈独秀,提到了林纾的《论古文之不宜废》。他先是表示林文不足以“供吾辈攻击古文者之研究”,让他“大失所望”;继而,又指责文中“而方、姚卒不之踣”一句,以为“不合文法,可谓‘不通’”。他特别拎出林文中的一句话:“吾识其理,乃不能道其所以然”,煞有介事地指出:“此正是古文家之大病。古文家作文,全由熟读他人之文,得其声调口吻。读之烂熟,久之亦能仿效。却实不明其‘所以然’”。[15]

殊不知,林纾的本意并不在此。他不过想说,欧洲人对希腊拉丁文并未废弃不用,马、班、韩、柳也有不宜废弃的道理,这个道理都明白,但背后的理由却说不清楚。哪里有如“留声机”模仿古人之意?

胡适之后,挑剔林文文法、句法不通,竟成为新青年诸君攻击林纾的重要手段。五月,刘半农的《我之文学改良观》在《新青年》第3卷第3号发表,其中一段批评林译小说《巴黎茶花女遗事》,也用了这种手段。他言道:“近人某氏译西文小说,有‘其女珠,其母下之’之句。以‘珠’字代‘胞珠’,转作‘孕’字解,以‘下’字作‘堕胎’解。吾恐无论何人,必不能不观上下文而能明白其意者。是此种不通之字,较诸‘附骥’、‘续貂’、‘借箸’、‘越俎’等通用之典,尤为费解。”[16]

对于“新青年”诸君的忿忿不平,林纾似乎并未在意。这期间,他把自己关在家中,译书、作画、写诗、浇花,以排遣苦闷的心情。不过,他的苦闷似与几个激进青年一时的过激言论无关。在另一场合他曾说过:“此等鼠目寸光,亦足啸引徒类,谬称盟主,仆尚何暇而与之争?”倒是纷乱如丝的时局,让他深感不安。他看到袁世凯称帝不成,张勋复辟亦遭失败,更兼南北对峙,议员纷争,军阀混战,“共和”无望,遂“终日杜门不面一客,亦不闻一事”。他甚至庆幸老天所赐“聋聩之疾”,在他看来,“得一日清净,即为一日之福”。这一年的七八月间,他应梅兰芳之邀作画题词,一阕“一剪梅”,道出了此时他的心情:

斜日凭窗修旧谱。香篆风柔,竹晕凉收。

绿杨绾住笛家楼。到一分秋,添一分愁。

离殿当年忆旧游。曲按梁州,人似房州。

许多前事聚心头。擎尚轻瓯,放下帘钩。[17]

恰如鲁迅先生所说:“他们许是感到寂寞了。”[18]民国七年戊午(1918)三月十五日,在刚刚出版的《新青年》第4卷第3号上,钱玄同与刘半农上演了一出“双簧戏”。钱玄同托名王敬轩,写了《王敬轩君来信》,模仿林纾崇拜者的口吻,褒扬林纾而贬抑“新青年”。同时发表刘半农复信,信中逐一批驳王敬轩的观点,并且用了揶揄、嘲弄、刻薄的语调。

事后有人写信质问《新青年》,对于王敬轩的议论,肆意辱骂,是不是有悖自由讨论的学理?也有人责备刘半农“尤为狂妄”,不该在复信中“大昌厥词,肆意而骂之”,甚至称《新青年》诸君为“狂徒”。[19]

此后,胡适、陈独秀亦在文章和议论中,或指名道姓,或含沙射影,一而再,再而三地挑林纾的毛病。然而,在这一年当中,林纾似乎没有再就这个问题谈过任何看法,我们也不知道挨骂挨到这个份儿上,他有什么感受。唯一的例外是在参与编撰《文学常识》一书时,他在写给上海中华编译社社长的信中,再次提及自己在北大与章太炎弟子的不合:

……口口一生,好用奇字,袭取子书断句,以震炫愚昧之目。所传谬种,以《说文》入手,于意境义法,丝毫不懂。昔大学堂预科熊生,公然在讲堂与之抵抗,教习为沈君,然即口口高弟也。因其宣讲时,将古文略说一遍,即抽出一两字,用《说文》参考,或作籀文,说到极处,只不外换字之一法,于学生终无益处。……口口弟子之言,特为其师报复,不足怪也。[20]

此处“口口”大约即代指“太炎”或“炳麟”,而“沈君”,则很有可能就是沈兼士。由此推测,林纾所以不直接回应“新青年”诸君的批评,原因之一,怕是不愿与晚辈为此多有纠缠。他觉得,这不过是章太炎的弟子为老师出头“拔创”罢了,“不足怪也”。然而,进入民国八年己未(1919)之后,围攻林纾的势力似有扩大的趋势,先是周氏兄弟加入进来,随后又有北大学生如傅斯年、罗家伦亦混迹其中,阵地则除《新青年》外,又增加了新创办的《每周评论》,连篇累牍地发表“批林”文章,三月三十日的第15期,还出了“批林”专号。

林纾就是这个时候站出来“正其非”的。二月十七日至十八日,作为林纾攻击《新青年》“呈堂证供”之一的短篇小说《荆生》,发表于《新申报》的“蠡叟丛谭”。随后的几十天里,林纾又陆续发表了小说《妖梦》,以及《致蔡鹤卿太史书》和《林琴南再答蔡鹤卿书》两封信;至四月,《腐解》和《论古文白话之相消长》两篇名文亦相继问世,从而构成了林纾反对“文学革命”的全部证据。

恰在此时,却又出现了政治势力要来干涉北京大学,驱逐甚至逮捕陈独秀、胡适等人的传言。而他的学生张厚载正为上海《神州日报》主持一个“半谷通信”的栏目,传播来自北京的消息,遂将此事写成通讯,刊登在报纸上。

张厚载的出现使得此事偏离了最初的运行轨道。他本是林纾早年在五城学堂时的学生,当时正在北大法科就读。数月前,他应胡适之邀,作了一篇《我的中国旧戏观》,被胡适“引蛇出洞”,导致“新青年”诸君群起而攻之。然而,他是否因此而心存芥蒂,我们并不晓得,陈独秀却认定了他是“藉传播谣言来中伤异己”。[21]

这对张厚载,或为诛心之论。不过,在这桩“公案”中,毕竟少不了他的身影。

说起来,发表小说《荆生》的专栏“蠡叟丛谭”,还是张厚载应《新申报》主笔之邀,动员林纾开办的,《荆生》、《妖梦》等小说,也是经他手寄给报社的。对于一直期待着“有力的敌人”“真正有力的反抗”[22]的胡适们来说,这两篇小说给了他们深深的刺激,也给了他们特别的联想,甚至将荆生与安福系的徐树铮联系起来。陈独秀在《每周评论》第13号以“只眼”的笔名发表《关于北京大学的谣言》一文,就有这样的提示,他说:“他所崇拜、所希望的那位伟丈夫荆生,正是孔夫子不愿会见的阳货一流人物。”[23]

诚然,这两篇小说都用了讽刺的笔法,兼及戏谑,其主旨就在于要为礼教和古文张目,影射攻击诋毁孔子、诋毁古文的新文人。

在《荆生》中,他讲述了三个青年文人结伴同游京城陶然亭的遭遇。这三个人,一为皖人田其美(影射陈独秀),一为浙人金心异(影射钱玄同),还有一个“不知其何许人”的狄莫(影射胡适)。他们在此谈笑风生,对孔子、伦常和古文肆意攻击,结果惹恼了住在隔壁的侠客荆生。他破壁而出,指定三人,怒斥一番。田生尚欲抗辩,伟丈夫将其痛打一顿,赶下山去。小说后面有“蠡叟曰”,道出了他的一些想法。据说,此事是门人李生(怕是张生,一笑)告诉他的:“李生似不满意于此三人,故矫为快意之言,以告余。”他听了觉得颇为好笑,认为“荆生良多事”,并提到他的两次经历,来说明“禽兽自语,于人胡涉”。但又考虑到,“或者李生有托而言,余姑录之,以补吾丛谈之阙”。[24]

《妖梦》的主旨与《荆生》相近。小说讲述一个名叫郑思康的陕西人,梦见一个长髯之人,邀他同游阴曹地府。他们来到一座城市,迎面一所白话学堂,门外大书一联云:“白话通神,《红楼梦》、《水浒》,真不可思议;古文讨厌,欧阳修、韩愈,是甚么东西。”走进二门,见匾上大书“毙孔堂”三字,并有一联写道:“禽兽真自由,要这伦常何用;仁义太坏事,须从根本打消。”这时,学堂里走出三位先生,都是“鬼中之杰出者”,一位是校长元绪(影射蔡元培),一位是教务长田恒(影射陈独秀),另一位是副教务长秦二世(即胡亥,影射胡适),谈话间,他们一再咒骂孔子,攻击伦常,贬损古文,赞美白话,把这位思康气得目瞪口呆,赶紧离开此地。行不数里,“忽见金光一道,远射十数里”,原来是能啖食月亮之罗睺罗阿修罗王驾到,“见王身长十余丈,张口圆径可八尺,齿巉巉如林,直扑白话学堂,攫人而食。食已大下,积粪如丘,臭不可近”。林纾听了郑思康讲述他的梦中见闻,大呼“快哉”,且表示:“果如是者,国家承平矣。”文末又借“蠡叟”的口说:“吾恨郑生之梦不实,若果有啖月之罗睺罗王,吾将请其将此辈先尝一脔也。”[25]

很显然,这篇《妖梦》骂“鬼中三杰”,要比《荆生》骂三个青年书生粗鲁得多,也刻薄得多。比如,他形容田恒,“二目如猫头鹰,长喙如狗”;而秦二世则“似欧西之种,深目而高鼻”,都极尽丑化之能事,以发泄他对新文人的积怨和不满。不过,他借蠡叟之言为“死文字”所作辩护,却不能说没有道理。他以欧洲的拉丁文、罗马希腊的古文为例,认为文字不是那个人想灭就能灭的,英国大师迭更不能灭拉丁文,以田恒一人之力,也灭补了古文,虽然他宣判古文为“死文字”。他指出:“作白话须先读书明理,说得通透,方能动人。若但以白话教白话,不知理之所从出,则骡马市引东洋车之人,亦知白话,何用教耶?”更让他痛心疾首的是“家庭革命之说”,在他看来,如果“以背叛伦常为自由,何人不逐流而逝,争趋禽兽一路”?也就是说,被伦常等于为禽兽。[26]

在此期间,他还以“清室举人”的身份写信给“为民国宣力”的蔡元培,请他以北大校长的身份,约束属下文科学长陈独秀、教授钱玄同、刘半农等激进人物,“为士林表率,须圆通光大,据中而立,方能率由无弊”。他看到“名教之孤悬,不绝如缕”,则“望我公为之保全而护惜之”。

他的这封信语带刻薄,问题还是两个,一是伦常不能废,二是古文不能废。

在这里,他提出一个十分尖锐的问题,即中国的积贫积弱能不能归罪于孔子?他的答案自然是否定的。他向蔡元培坦白了心中的疑惑:“晚清之末造,慨世者恒曰:去科举,停资格,废八股,斩豚尾,复天足,逐满人,扑专制,整军备,则中国必强。今百凡皆遂矣,强又安在?”

他这一问是很有力的,绝非无理取闹。有心人应该好好想一想,为什么我们做了该做的一切,人们所许诺的中国的强大仍然遥遥无期?究竟是中国的文化有问题,还是我们的思路有问题?不过,这样的问题在当时并不能引起人们的重视,相反,他们看到的却是“革命”的不彻底,“于是更进一解”,又把中国进步这一宝,压在“覆孔孟,铲伦常”上。他很不能理解,为什么“儿子”有病,不求良医,却责怪父母有病而欲逐之。他说:“弟不解西文,积十九年之笔述,成译著一百二十三种,都一千二百万言,实未见中有违忤五常之语,何时贤乃有此叛亲蔑伦之论,此其得诸西人乎?抑别有所授耶!”[27]

林纾的这些举动,为他的对手制造了打击“国故党”旧文人的机会,而“这班国故党中,现在我们知道的,只有《新申报》里《荆生》的著者林琴南,和《神州日报》的通信记者张厚载两人”。[28]陈独秀既如是说,《每周评论》自三月二日出版的第11期起,批判林纾的火力便明显地加强了。他们不再与他纠缠文法通与不通、翻译专与不专的问题,而是刻意要把他和徐树铮捆绑在一起,指责他借北洋军人之手打击、压迫自己的对立面。

周作人首先在《每周评论》第11期“随感录”栏中以“独应”的名义发表了《旧党的罪恶》一文。他在文中谈到:“若利用政府权势,来压迫异己的新思潮,这乃是古今中外旧思想家的罪恶,这也就是他们历来失败的根原。至于够不上利用政府来压迫异己,只好造谣吓人,那更是卑劣无耻了。”[29]

接下来的第12期,除了转发林纾小说《荆生》,还配发了短评,题为《想用强权压倒公理的表示》。其中写道:“甚至于有人想借用武人政治的威权来禁压这种鼓吹。前几天上海《新申报》上登出一篇古文家林纾的梦想小说,就是代表这种武力压制的政策的。”[30]

李大钊也站了出来。在这期《每周评论》中,他以“守常”的笔名发表了《新旧思潮的激战》一文。文章“正告那些顽旧鬼祟、抱着腐败思想的人”:如果你们“总是隐在人家的背后,想抱着那位伟丈夫的大腿,拿强暴的势力压倒你们所反对的人,替你们出出气,或是作篇鬼话妄想的小说快快口,造段谣言宽款心,那真是极无聊的举动。”[31]

不久,蔡元培写了《答林君琴南函》,与林纾的来信发表在同一期《北京大学日刊》上。在这封信里,蔡元培用了绝大部分篇幅,为北京大学辩护。在他看来,林纾所作小说,包括写这封信,目的都是为了毁坏北京大学的名誉。他逐一驳斥了林纾对北京大学的指责,列举大量事实,以说明林纾是把谣诼信为实录了。他还重申了自己的办学主张,“循‘思想自由’原则,取兼容并包主义”,并且指出,“与公所提出之‘圆通广大’四字,颇不相背也。无论为何种学派,苟其言之成理,持之有故,尚不达自然淘汰之运命者,虽彼此相反,而悉听其自由发展”。既然如此,那么,学校的教员,“在校讲授,以无背于第一种之主张为界限。其在校外之言动,悉听自由。本校从不过问,亦不能代负责任”。[32]

虽说他的复信“辞正义严,分剖事理,至为明白”,[33]但他显然回避了一个严肃而又尖锐的问题,即能否“以积弱归罪孔子”?事实上,林纾的忧虑恰恰在于,如果北京大学都不能有所担当,保护名教还能指望谁呢?因此,他在看到蔡元培的复信之后,又写了《再答蔡鹤卿书》。在此,他以斩钉截铁的语气说:“弟所求者,存孔子之道统也。”又提到他的近著《蠡叟丛谈》,并说,这些文章“专以抨击人之有禽兽行者,与大学堂讲师无涉,公不必怀疑”。他还谈到蔡元培“遇难不变其操”,然后表示,“弟亦至死必伸其说。彼叛圣逆伦者,容之即足梗治而蠹化,拼我残年,极力卫道,必使反舌无声,瘈狗不吠然后已”。[34]这几句话说得也算是掷地有声了。

但他似乎意犹未尽,第二天,在小说《演归氏二孝子》跋语中,又说到与“新青年”诸君的纠纷:“且吾年七十,而此辈不过三十。年岁悬殊,我即老悖颠狂,亦不至偏衷狭量至此。而况并无仇怨,何必苦苦跟追?盖所争者天理,非闲气也。……昨日寓书谆劝老友蔡鹤卿,嘱其向此辈道意。能听与否,则不敢知,至于将来受一场毒骂,在我意中,我老康颇顽皮憨立,尚能挽无石之弓,不汝惧也,来,来,来!”[35]

林纾既横下一条心,那些骂他亦挨过他骂的人自然也无可奈何,最终只得把一腔怨气发在法科学生张厚载身上。作为陈独秀去职的代价,张厚载只能被勒令退学。所以,当时便有人说,张厚载不过是这场新旧冲突的牺牲品罢了。可怜张厚载,苦读七八年,自预科读至本科,再有两三个月就毕业了,却罹此厄,实在令人惋惜。

林纾见连累了自己的学生,也赶紧公开道歉,承认骂人不对,并写了《赠张生厚载序》来宽慰他,开导他,要他不必太在意毕业与否。诚然,“以学制论,则言毕,以学问论,盖终身无毕时矣”。他进而言道:“今生之所遭直除名耳,非有道州之行也。生归,朝其父母于家,处其兄弟,怡怡然,临窗读孔孟之书,亦君子所谓乐也。”[36]

林纾的这番话似有些不近人情,但他深知,新旧之争,势同水火,绝无调和的余地。对张生的遭遇,他除了报以同情,怕已没有气力去为他争辩。他作《劝孝白话道情》,开头借“老道”之口,道出了他的心情:

报界纷纷骂老林,说他泥古不通今。谁知劝孝歌儿出,道尽人间孝子心。咳!倒霉一个蠡叟,替孔子声明,却像犯了十恶大罪;又替伦常辩护,有似定下不赦死刑。我想报界诸公未必不明白到此,只是不骂骂咧咧,报阑中缺没有材料。要是枝枝节节答应,我倒没有工夫。今定下老主意,拼着一副厚脸皮,两个聋耳朵,以半年工夫,听汝讨战,只挂上免战牌,汝总有没趣时候。[37]

这个时候,装聋作哑,倒也不失为退出“战场”的明智选择。此后,虽然报刊上不时还有声援“新青年”诸君,谴责林纾的文章,但事实上,这场思想文化论争已被围绕北京大学的人事之争所取代。尤其是舆论焦点被巴黎和会外交失败的消息占据之后,五月四日更爆发了要求日本归还青岛的大游行,这场思想文化论争遂暂告一段落。

民国十三年(1924)十月九日,清晨两三点钟,即旧历甲子年九月十一日丑时,林纾在北京寓所溘然长逝,享年73岁。

按照郑振铎的说法,林纾的逝世,使得人们得到一个公允地认识他,评论他的机会。他撰写的《林琴南先生》,是最早以客观、公正的态度对林纾的是非功过作出评价的文章。他不仅对林纾的人格表示赞许,称他“是一个非常热烈的爱国者”,“一个最劳苦的自食其力的人”,“是最可令人佩服的清介之学者”;[38]而且,他对林译小说及文学创作的分析和评述,也是客观、公允的,有肯定,也指出令人惋惜之处。他总结林译小说在当时的影响和功绩,认为主要表现在三个方面:第一,“中国人的关于世界的常识”,是林译小说所贡献的,是东西方之间的一座桥梁;第二,让中国人了解到,在中国之外也有伟大的文学;第三,打破了小说“小道”的传统见解,造成了翻译世界文学作品的风气。[39]

继郑振铎之后,周作人、刘半农、胡适等,也在不同场合表达了自己对于林纾的敬意,承认他对中国文学是有不可泯灭的功绩的,并后悔当初是过于唐突前辈了。胡适作《五十年来中国之文学》,亦承认他“是介绍西洋近世文学的第一人”,并称林译小说《茶花女》,“替古文开辟一个新殖民地”。[40]而胡适在读了林纾的《闽中新乐府》之后更强调,年轻人如果“只认得守旧的林琴南,而不知道当日的维新党的林琴南;只听得林琴南老年反对白话诗,而不知道林琴南壮年时曾作过很通俗的白话诗,——这算不得公平的舆论”。[41]

当然,反对的声音并不是没有。钱玄同的《写在半农给启明的信底后面》就表达了对于启明、半农的不满。启明就是周作人。钱玄同称,他不同意周作人在《林琴南与罗振玉》中“扬林抑罗”的做法,他说:“今之所谓‘遗老’,不问其曾‘少仕伪朝’与否,一律都是‘亡国贱俘,至微至陋’的东西。”又说:“凡遗老都是恶性的。”他责备刘半农,不该乱认前辈,更不能说后辈不可唐突前辈的话。在他看来,前辈的话说得“要是不合理,便应该纠正他,反对他;他如果有荒谬无理的态度,一样应该斥责他,教训他,讥讽他,嘲笑他,乃至于痛骂他;决不可因他是前辈而对他退让。”[42]

周作人对于钱玄同的指责是很在意的,很快又作了《再说林琴南》,修正自己先前的说法,责怪“世人对于林琴南称扬的太过分了”,认为他的功绩仅仅在于“介绍外国文学”而已,“再要说出什么好处来,我绝对不能赞成”。即使对于这点功绩,他也有新的看法,他说:“我们要记得林琴南译文的代价比别人要大五倍。”也就是说,林译的成绩是靠高稿酬支持的,“如我们忘记了这个特别情形,只是叹美他成绩之多,未免有点不大的当”。至于林纾尊重中国旧礼教,维护纲常伦理的主张,他则表示“极端反对”,他说:“那正与尊敬张勋康有为的坚持复辟一样,同是大谬误。”[43]

诚然,林纾去世后,尽管新文化运动中部分思想开明的人试图修正对于林纾不很公允的批评,但也止于他对新文学的贡献,他的卫道、尊孔、捍卫古文,无论如何是不被接受的。尤其是他作小说辱骂蔡元培、陈独秀、胡适、钱玄同,更让诸君恼火,久久不能释怀,而指控他想要利用安福部的武人政客来压制新文化运动,也几乎成为定论。随着整个社会,特别是文化的左转,规定反帝、反封建为中国革命的主要任务,对于林纾以及当年新旧冲突的评价,也就更加严酷和不容质疑了。直到上世纪七十年代末出版的《中国现代文学史》,仍把这场新旧冲突定性为封建复古派,借助北洋军阀威势,向《新青年》革命势力进行的凶恶反扑。林纾也被归入“清朝的遗老一族”,是保守、顽固的国粹派的代表,他的小说,“实际上暴露了封建复古派与封建军法相勾结,企图以武力镇压新文化运动和文学革命的阴险用心”。[44]

且不说这种评价中的许多内容完全出于主观想像,没有事实依据,即使是他的复古、保守,恐怕也是片面的不实之词。固然,他主张维护纲常名教,反对家庭革命;推崇唐宋古文,反对尽废古书;这在当时或有些不合时宜,但任何一个时代,总会有人坚持一些不合时宜的东西,如果是一个很有包容度的社会,就应该允许不同的声音存在,不能一见到异己的人事,就打算除之而后快。毕竟,时过境迁,今天的我们甚至不能认为,林纾所坚持的一定是毫无意义的。或许真应了林纾当年所言:“吾辈已老,不能为正其非,悠悠百年,自有能辨之者。”[45]这句话曾被认为“是当时复古主义者的无可奈何的哀鸣”[46],然而,百年之后再读此言,诸位的感想又如何呢?是不是觉得,对于林纾和他的主张,有再检讨一番的必要呢?蔡元培没有回答的林纾的问题,也许要由今人来回答了。事实上,这是新文化运动欠下的一笔债,欠债总是要还的,不过早晚罢了。如果诸位不认为我是无事生非,我愿以此文作为引玉之砖。

注:

[1] . 王森然《近代名家评传》(初集)《林纾先生评传》,90页,三联书店1998年11月版。

[2] . 同上,89页。

[3] . 钱基博《林纾的古文》,薛绥之、张俊才编《林纾研究资料》,183页,福建人民出版社1983年6月版。

[4] . 同上,187页。

[5] . 林纾《刍狗》,《畏庐琐记》,157-159页,漓江出版社2013年9月版。

[6] . 林纾《畏庐续集》序,转引自张旭、车树昇《林纾年谱长编》,217页,福建教育出版社2014年9月版。

[7] . 中南七院校编写《中国现代文学史》第一章第二节,长江文艺出版社1979年10月版,转引自薛绥之、张俊才编《林纾研究资料》,381页,福建人民出版社1983年6月版。

[8] . 郑振铎《中国新文学大系文学论争集》导言,郑振铎编选《中国新文学大系文学论争集》,5页,上海文艺出版社影印本,2003年7月版。

[9] . 同上,6页。

[10] . 耿云志《胡适年谱》,45页,中华书局(香港)1986年6月版。

[11] . 同上,46页。

[12] . 陈独秀《文学革命论》,《陈独秀文章选编》(上),175页,三联书店1984年6月版。

[13] . 林纾《论古文之不宜废》,见《<大公报>中林纾集外文三篇》,载《文献》2006年第4期,83-84页。

[14] . 张旭车树昇编《林纾年谱长编》,277页,福建教育出版社2014年9月版。

[15] . 胡适《寄陈独秀》,《胡适全集》第一卷,26-27页,安徽教育出版社2003年9月版。

[16] . 刘半农《我之文学改良观》,张宝明 王中江主编《回眸新青年语言文学卷》283页,河南文艺出版社1998年5月版。

[17] . 张旭 车树昇编《林纾年谱长编》,283、285、288页,福建教育出版社2014年9月版。

[18] . 鲁迅《呐喊》自序,《鲁迅全集》第一卷419页,人民文学出版社1981年版。

[19] . 张旭 车树昇编《林纾年谱长编》,297-298页,福建教育出版社2014年9月版。

[20] . 同上,301页。

[21] . 陈独秀《关于北京大学的谣言》,《陈独秀文章选编》(上),364页,三联书店1984年6月版。

[22] . 郑振铎《中国新文学大系文学论争集》导言,郑振铎编选《中国新文学大系文学论争集》,6页,上海文艺出版社影印本,2003年7月版。

[23] . 陈独秀《关于北京大学的谣言》,《陈独秀文章选编》(上),363页,三联书店1984年6月版。

[24] . 林纾《荆生》,薛绥之、张俊才编《林纾研究资料》,81-82页,福建人民出版社1983年6月版。

[25] . 林纾《妖梦》,薛绥之、张俊才编《林纾研究资料》,83-85页,福建人民出版社1983年6月版。

[26] . 同上,84-85页。

[27] . 林纾《致蔡鹤卿书》,同上,86-89页。

[28] . 陈独秀《关于北京大学的谣言》,《陈独秀文章选编》(上),363页,三联书店1984年6月版。

[29] . 独应(周作人)《旧党的罪恶》,张旭 车树昇《林纾年谱长编》,315页,福建教育出版社2014年9月版。

[30] . 短评《想用强权压倒公理的表示》,同上,316页。

[31] . 李大钊《新旧思潮的激战》,同上。

[32] . 蔡元培《答林君琴南函》,薛绥之、张俊才编《林纾研究资料》,141、143页,福建人民出版社1983年6月版。

[33] . 郑振铎《中国新文学大系文学论争集》导言,郑振铎编选《中国新文学大系文学论争集》,7页,上海文艺出版社影印本,2003年7月版。

[34] . 林纾《再答蔡鹤卿书》,江中柱《<大公报>中林纾集外文三篇》,《文献》季刊2006年第4期,84页。

[35] . 林纾《演归氏二孝子》,张旭 车树昇编《林纾年谱长编》,323页,福建教育出版社2014年9月版。

[36] . 林纾《赠张生厚载序》,《畏庐三集》14-15页,《民国丛书》第四编94,上海书店影印。

[37] . 林纾《劝孝白话道情》,张旭 车树昇编《林纾年谱长编》,331页,福建教育出版社2014年9月版。

[38] . 郑振铎《林琴南先生》,薛绥之、张俊才编《林纾研究资料》,150-151页,福建人民出版社1983年6月版。

[39] . 同上,162-164页。

[40] . 胡适《五十年来中国之文学》,《胡适全集》第2卷,274、277页,安徽教育出版社2003年9月版。

[41] . 胡适《林琴南先生的白话诗》,张旭 车树昇编《林纾年谱长编》,439页,福建教育出版社2014年9月版。

[42] . 钱玄同《写在半农给启明的信底后面》,薛绥之、张俊才编《林纾研究资料》,165-167页,福建人民出版社1983年6月版。

[43] . 周作人《再说林琴南》,薛绥之、张俊才编《林纾研究资料》,168-169页,福建人民出版社1983年6月版。

[44] . 《对以林纾为代表的封建复古派的斗争》,中南七院校《中国现代文学史》编写组,同上,381-383页。

[45] . 林纾《论古文白话文之消长》,转引自刘绶松《与封建复古主义者的斗争》,同上,234页。

[46] . 同上。

原标题为《一场诉讼:百年之后再评说》