这是大家之选的第4篇文章

今日出品方:精酿馆

本文作者:刘柠

点击了解《大家》编辑部开放计划

2017年,是位于东京六本木的国立新美术馆开馆十周年。9月27日,“安藤忠雄展——挑战”隆重开幕,展期近三个月。这既是这间日本顶尖水准的国立美术馆十周年纪念活动的一环,也是对建筑大师安藤忠雄逾半个世纪艺术创作成就的致敬和检阅,具有回顾展的性质。置身于偌大的展场中,在海量的图片、建筑草图和众多由层叠的瓦楞纸制成的建筑模型前流连,笔者脑海中再次浮现出多年前的一个自我命题:艺术人生。

当然,我并不是在谈论央视名嘴朱军先生主持的同名节目,而是在说某一类艺术家:对他们来说,艺术并不仅仅是艺术本身,还意味着生命的分割。或者说,每个作品中,都凝聚着生命——所谓“呕心沥血”“剔骨削肉”,此之谓也。但反过来,我们却并不能说,艺术家全部作品的总和就等于艺术家的生命。这不仅因为艺术首先是艺术家的创造物,就某些艺术家而言,更重要的是,在物理的意义之上,先于艺术作品,其人生就是艺术。在我看来,安藤忠雄正是这类艺术家。

不过,建筑并不等同于艺术,除了审美性之外,还需兼顾功能性、实用性,而后者须通过技术和工程的手段来实现——此另当别论。但没人否认,建筑首先是艺术。现代都市公共建筑,不仅要求建筑物是一个恒久的装置,更须考虑环境艺术的要素。从这个意义上说,优秀的建筑师,应该是艺术家中的艺术家——这也是我观安藤忠雄展的一个强烈感受。

何谓建筑?建筑何为?安藤认为:“建筑在本质上,是诸如人工与自然、个人与社会、现在与过去等,即在围绕人间社会的种种事象中间关系的构筑。在这种意义上,一棵树,也未尝不是一个建筑;人们植树造林、绿化城市的行动,对我来说,也是一种创作活动。”正是这种对建筑本质的思考,使安藤晚近三十年来的创作活动,突破了通常建筑师被定义的边界,扩大到城市规划和地景设计的范畴,也极大地拓展了建筑的畛域。如安藤主导的濑户内海直岛现代艺术区再开发项目和兵库县“淡路梦舞台”项目,都是从恢复在高度增长时期,被唯发展主义破坏了的自然植被开始切入开发——此乃后话。

安藤作为当今世界最具卡里斯玛色彩的建筑大师,无论在艺术观念还是设计实践上,是公认走得最远的,在一些建筑学院的教材中,“ANDO”(安藤的姓)甚至成了“反传统、反体制”的LOGO。但对建筑家本人来说,所有这一切,无一不是其来有自,顺理成章,全无任何突兀之处。而“原点”,其实就是他独特的出身背景和艺术上的出发点。

众所周知,安藤是靠自学和单打独斗扣开建筑学界山门的人。他的履历表上,开宗明义的一句话,是“公元1941年生于大阪,以自学的方式学建筑,1969年设立安藤忠雄建筑研究所”。如此履历,若从事传统职人或新闻记者等职业的话,或许尚不稀奇,但对执业建筑师来说,确实堪称“遗世独立”。不过,在当时的日本(其实现在亦如此),对这种“遗世独立”,几乎只作负面解。

安藤是同卵双生双胞胎中的哥哥(其弟北山孝雄也是一位著名的创意设计师,在东京创设了北山创造研究所),一出生就按独生女母亲和外祖父母的约定,过继给外祖父母家,以继承祖业。祖父曾与军方做过贸易,当年挺风光。但经历过一次次空袭,至日本战败后,已家财尽失。

两岁时的安藤忠雄(左)与双胞胎弟弟北山孝雄。后孝雄也成为著名的创意设计师

安藤上小学时,外公过世,从此与外婆相依为命。外婆是京都大户人家出身,又有大阪商人的自由性格,待人接物很有“范儿”,经营自己的小生意也算有成,却无余暇照顾孩子,任安藤忠雄“野蛮生长”,惟有“守时、守信、不撒谎、不找借口”的家训,得到了彻底贯彻。安藤幼时顽劣,贪玩,几无向学之心,打遍街坊无敌手。所居大阪下町的老街上,有很多职人,家对面的木器加工厂,是安藤最爱去的地方。

长大后当木匠,是儿时懵懂的憧憬。一位老木匠,边刨木料,边对他说“木头也有个性,所以一定要让它们往好的方向伸展”,可以说是少年安藤接受的唯一“造型教育”。后来,也多亏了木匠活的手艺,才能在艰苦的自学时期维持生计,去海外考察建筑。另一件事,是上国中时,家里的长屋加盖二楼,安藤跟在木匠、瓦匠的旁边,边打下手,边观察眼前的景致:屋顶洞开,阳光射进潮湿的长屋。一抬头,看到湛蓝的天空……日后作为建筑师对自然光线变幻的迷恋,兴许就源自儿时的记忆。

进入高中(大阪府立城东工业高校)后,安藤开始学习拳击。练拳击原本是弟弟北山带的头儿,安藤却走在了前面。起初是出于好奇,玩玩而已,但练了不到一个月竟考取了专业资格,安藤归结为自己“有打架的天分”。拳击带来一个好处,就是能出国参加比赛,安藤独自去了泰国。作为职业拳击手,他的成绩还算差强人意(23战13胜3败7平)。但有一天,拳馆来了一位日本拳击界名宿原田正彦,“在跟小伙伴们一起领略到他那惊人的战力之后,我的兴奋之情却在瞬间消失殆尽。速度、力量、心肺功能、恢复力,不论哪一项我都望尘莫及……心中的‘或许能靠拳击维生’的淡淡期待被彻底击碎,当下就决定放弃拳击”。

与此同时,安藤开始去日本各地旅行,喜欢看老建筑,对关西地方的书院、数寄屋充满了兴味。高二时,第一次去东京,在日比谷看到了尚未被拆除的帝国饭店,第一次感受到古典主义的惊人之美。那座由美国建筑师弗兰克·劳埃德·莱特(Frank Lloyd Wright,1867-1959)设计的、日洋混搭的装饰风格(Art Déco)建筑,于关东大地震前两分钟(1923年9月1日12时)正式开业,在一片废墟中巍然屹立,莱特因此而确立了在日本建筑界中的地位。

高中毕业后,安藤开始边打工,边自学建筑。先后从事过家具制作、室内装潢等营生。他并不是没考虑过进大学建筑系读书的“正路”,但关西地区的国立大学如京大、阪大等对他的学力来说,门槛显然是太高了,而私立大学的建筑系,学费又太贵了。于是,他托在建筑系读书的朋友买来全部教科书,去大学旁听,晚间上夜校,日复一日,为建筑师的梦想“燃”着。

有个故事,为他自学时代的拮据和玩命提供了一个注脚。大约二十岁的时候,在大阪道顿堀的著名旧书店连锁“天牛”,偶然发现了勒·柯布西耶的法文版建筑作品集。当时他连柯布西耶的名字都未曾听说过,但从书的装帧,到内文的照片、草图、设计图,都有种不可名状之美,安藤被深深吸引。可洋书的价格,纵然是二手,还是令打零工者难以问津。安藤便在翻阅一过之后,将书藏在一个不起眼的角落里,唯恐被别人买走。后来,又特意去看过几次,每次换个藏匿之处。

如此,一个多月后,安藤才终于拿下了那本书。面对好不容易入手的书,泛泛的阅读如何令人满足?安藤几乎把那本书统统“吃掉”——一遍遍临摹柯布西耶的建筑线条,“到了记下所有图面的程度”。虽然读不懂法文,“但对柯布西耶这个人产生了浓厚的兴趣,于是找来他的《以建筑为目标》等书的日文版,一本接一本地读下去”。特别是当他知道柯布西耶这位现代建筑界的巨擘,实际上也是自学成才的建筑大师后,他的故事,在安藤眼里更多了一重超越专业的励志色彩。

20岁时,在旧书店偶然入手的现代主义大师勒·柯布西耶著作,对建筑青年安藤产生了深刻影响

安藤成名后,在各种文字和讲演中,屡次谈及旅行对人生和建筑设计的意义。很多创意,直接间接的,都与旅行有关。一些行脚,尽管当时只获得某种感动,留下几帧速写,但时空交错,因缘际会,若干年后,却可能成为某个重大灵感的伏笔。这种道理,安藤在很早时就所有体悟。因此,他从不因自己是自修者,便轻易翘掉田野调查的功课和预算。而客观上,惟其是自学者,时间才更灵活。何况半工半读,预算也不成太大的问题。

1963年,安藤为自己安排了一次“毕业旅行”——环游日本:从大阪乘船到四国,绕到九州岛,再从广岛北上,前往东北和北海道。他为自己确立的主题是朝拜现代建筑大师丹下健三的作品,结果“得到了超乎预期的感动”。

在广岛参观丹下的代表作“广岛和平纪念资料馆”时,他“感到自己身体上的冲击”:那种轴线对称结构,那种体量,那种裸露着混凝土、不假冗余粉饰的极简风格,与此前从建筑杂志上看到的姿态完全不同。安藤说他那一瞬,“触到了生命的空间”。不仅如此,沿途还见识了各地的和式建筑,从爱媛县的石砌民居、出云大社,到白川乡的集落、飞驒高山的旧商家,强化了安藤对日本美丽的自然风土和基于其上的独特文化传统的理解,同时也为他带来了一个思考何以在现代主义的构造中强调日本主义要素的契机——而这正是他终生纠结的创作母题之一。

1964年东京奥运会之后,日本海外旅行自由化。翌年开始的四年间,安藤两度环球旅行,“自我放浪”,足迹遍及欧、亚、美、非四大洲及南亚次大陆的众多国家和地区。在巴黎时,遭遇“五月革命”,在画家友人蒙帕纳斯的公寓里借宿,安藤感到一种革命与艺术的激情,觉得为理想而战,是一种无上的美。在古巴,他迷上了切·格瓦拉和他的游击队,并为之深深倾倒。此后,他一直把自己建筑工作室的袖珍设计团队称作“游击队”。在印度恒河畔的瓦拉纳西,炙热刺目的日光下,露天火葬场的旁边,牲畜在河里刨游,男男女女在沐浴,生死浑然一体,有如混沌初开。面对这对日人来说有强烈违和感的“重口”光景,安藤拼命遏制自己逃离的冲动,在河岸边静坐,同时在内心反复扣问“何为生”:

归根结蒂,人生无论跌到哪条道上,其实并没有太大不同。既然如此,那么干脆就奋战一回,照自己既定的目标走下去,将自己坚信的事情进行到底吧。而只要是奋斗,必有失败,到来只是时间的问题。到那时候,就听任自然淘汰吧。

那一天,安藤决心以“游击队”的活法练下去,时年二十四岁。

两次环球长旅之后,安藤开始发力、冲刺。先后参加了二级建筑士和一级建筑士的资格考试,顺利取得了专业资格。在前辈的介绍下,与同行加藤由美子结婚。1969年,在梅田站附近的一间古老长屋,开设了一爿小小的事务所——安藤忠雄建筑研究所。所谓“研究所”,其实是三人体制,夫妻档,外加一名雇员。开始一两年,完全没订单,安藤做了很多方案,有的相当“高大上”,四处游说,可基本都吃了闭门羹。安藤越发觉得自己像是格瓦拉的“游击队”。对他而言,活着、创作、思考,是同义词。面对坚硬而强大的经济社会体制,随时需要挺身而出,但又不能过度恋栈,有时不得不“打一枪换一个地方”。

28岁的安藤忠雄,在大阪梅田站附近开设了一爿建筑事务所,前途未卜

“游击队”不仅是生存理念,也是他的一种艺术哲学。1973年,安藤在《都市住宅》杂志(临时增刊7307号)上发表了一篇论文,对“游击队”初期接手的三个市中心小型住宅改造项目做了一番理论归纳,首次提出了“都市游击队住居”的概念。安藤用“砦”(toride)字来表现城市中个人生活的居所。这个字,在中文中与“寨”字通假,但在日文中,有“碉堡”“堡垒”的语义。现代大都会,个人(或家庭)是一个基本单位,高度“原子化”。个人的居所,务须是一个自我封闭的坚固堡垒。人们以之为“基地”,四处出击——实际上仍是“游击队”理念的延伸。因此,安藤初期的设计项目(如富岛邸),包括后来扩编后安藤事务所的所在地,都是这种“砦”式风格,与追求亮丽的时尚家居潮流格格不入。用安藤自己的话说,“都市游击队住宅是宛如洞窟的住家”。

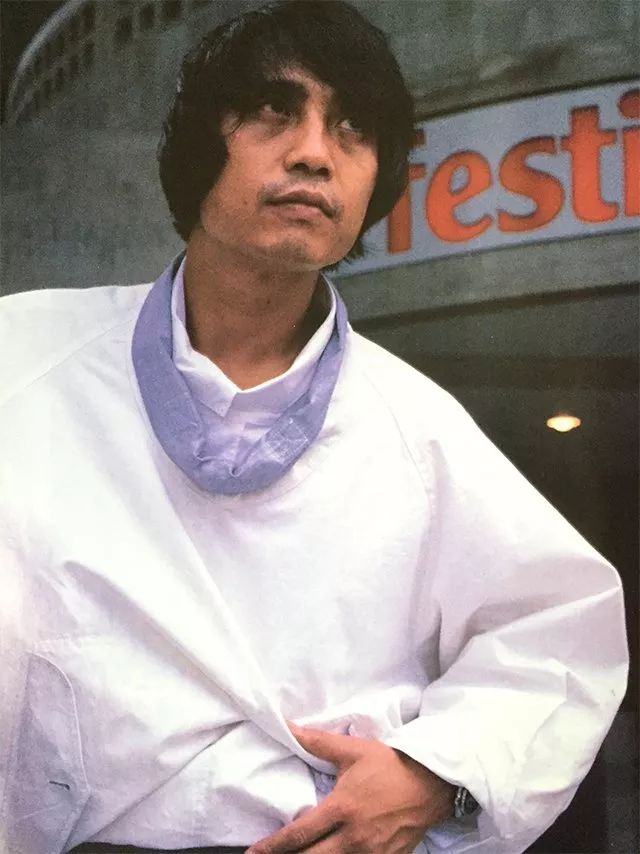

1970年代,刚出道的青年建筑师

在这种“另类”建筑美学的支撑下,1974年的一个设计项目“住吉长屋”,获得了意想不到的成功。

在大阪市中心,战后存留下来的一些木结构住宅随处可见。住吉区便有三栋连排的长屋,中间一栋需解体重建。面宽3.6米,进深14.4米,呈规整的长方形。但面积相当狭小,不足52平米,以至于两侧山墙均需与左右两家共用,且业主的预算也很有限。为以最小限度的构造确保最大限度的空间容积计,安藤用钢混结构浇筑了四周的外墙,只在大门处预留了一个入口,相当于在左右两栋木造长屋的中间,插入了一个混凝土箱型结构。然后,像切蛋糕似的,从内部把箱体三等分,造成一个微观世界:以几何直线切割的空间组织呈向心结构,中间的三分之一是中庭,一层两侧房间一边是起居室,一边是厨房、餐厅和浴室;二层俩房间一个主卧室,一个儿童房间,中间仅以比门稍宽的预制板相连,作为廊桥。而廊桥之上并无屋顶,以确保中庭的采光。

这种结构,合理地实现了功能分区:用水的公共空间在一楼,寝室在二楼。住宅完全对街道封闭,通过中庭,可感知四季变换和一日之中天光的明暗,甚至云彩的形状,同时确保了上下四个房间的私密性。因中庭的开放性结构,通风性良好,这栋住宅半个世纪以来,甚至从未安装过空调。大阪下町的街道,狭窄而嘈杂,钢混的墙体,彻底隔绝了内外两个世界,只预留了一个通向外部世界的调节器(中庭)。

安藤建筑设计的原点:住吉长屋

住吉长屋内部

安藤的设计,完整诠释了什么叫“螺狮壳里做道场”,什么是“风能进,雨能进,国王不能进”的“砦”式风格。“住吉长屋”是安藤艺术创作的原点,因小空间的个性化表现,斩获1979年度日本建筑学会奖。《朝日新闻》文化版上,有一位专栏作家撰文,在批评高增长期东京市区无节制地兴建高楼大厦的同时,特意介绍了“住吉长屋”的案例,提到“大阪有一位盖了这种房子的建筑师”……籍籍无名的安藤开始受到国内建筑界的瞩目。

如果说“住吉长屋”只是一份青年建筑师的创意作业,尚难以成就一位建筑家的“伟大”的话,那么九年后竣工的一项艰巨工程,则充分证明了这一点。

1983年,在位于神户滩区的山间谷地中,出现了一幢造型奇异的住宅楼。建筑物坐北朝南,背倚六甲山,前方俯瞰大阪湾和神户港,离海很近,风景绝佳。顺着山势,一座裸露着混凝土的现代风格复合式公寓住宅,嵌在山麓上,这就是六甲山集合住宅公寓(Ⅰ期)。山体呈60°倾斜,从上往下看,公寓楼与其说是“建”在山坡上,不如说是“挂”在几乎垂直的陡壁上。

这在土木工程学上,无疑是一个严峻的挑战。当初在与开发商方沟通建设方案时,对方的设想很简单:循旧例,把山铲平,然后在平整后的地基上建一幢十层高的住宅公寓。安藤问:“那后面的山壁怎么办?”开发商说:“反正那儿是没法盖的,恐怕只能当挡土壁来使用吧!”开发商的想法其实没错,也是高增长期日本住宅建设中惯常的做法。但那种做法需削山平地,挖土方量和施工费水涨船高另当别论,更大的问题是破坏环境,且建筑物与挡土壁的界面也存在引发山体滑坡的隐患。

多年后,安藤平静地回忆当时的情景:“我是抱着要在全球复合住宅建筑史上留名的野心,来应对六甲山集合住宅项目的。我被平地背后那片陡峭的斜坡强烈吸引。”不过,当他对开发商端出“我想让悬崖变成建设用地”的想法时,对方对这位长发青年建筑师的提案,确实感到了不知所措。但此时,安藤已开始在心中描画建设蓝图了,并做好了与政府城市规划部门沟通的策略预案:

以建筑本体最底层作为测量高度的基准,即使是十层楼建筑,随着坡面每增高三米,基准线也会跟着增高。如此一来,就可以将高度控制在建筑基准法所规定的十米以下。

当设计方案好不容易通过开发商和政府机构的审查后,在施工招标阶段,因施工条件恶劣,难度过大,一时间,难以找到有资质的施工承包商。最后,一家当地的小型建设企业,终于接下了订单。而这个项目的营收,竟占了该公司全年销售额的一半。

施工比预想的还要困难,真正是“以命相博”的工程。在60°的斜面上建住宅楼,被认为是无视常识。但这种“常识”很快被颠覆:安藤采取因地制宜,把斜面削平之后深挖,将建筑“栽”入地下的工法,限高(按日本法律,山地建筑不得高于两层)和遮蔽率问题遂迎刃而解。经过五年的施工,六甲山集合住宅(Ⅰ期)成了一个地上二层,地下一层,加起来共十层的标准小户型模范住宅社区。从远处看,这幢不大的建筑,宛如在绿树掩映的山麓上随意安置的一件由混凝土盒子和玻璃构成的装置作品,与周围的自然环境惊人融合,浑然天成。

作为从住宅设计起步的建筑家,安藤对现代住宅有一整套基于环境艺术之上的功能主义理念。在六甲山项目中,他把建地中的黄金位置最大限度地预留给公共空间,透过社区会所、游泳馆、健身房的落地窗,可眺望神户港的海景。绿地、步道、社区广场、空中庭园、儿童乐园等设施,既保障了社区的宜居性和品位,又分担了通风、消防、避难等功能。

Ⅰ期工程的成功,又引出了Ⅱ期、Ⅲ期工程。2009年,作为Ⅳ期附属工程的医院和老人福祉设施竣工,六甲山集合住宅成为一个配套设施完备、生活品质甚高的大型高尚社区(New Town),至今仍是关西地区屈指可数的明星地产物业。从Ⅰ期到Ⅳ期,安藤与六甲山的开发商合作逾四十年,从Ⅰ期的清一色小户型,到后来的两居室、三居室,直到六居室(6LDK),可为都市各个阶层提供居住生活的解决方案。安藤在其中扮演的角色,其实早已从楼盘设计,“越位”到城市规划和生活设计,几乎到了“负责设计一切”的程度。

作为建筑家,安藤从不一味地迎合开发商和业主的意志,而是力求以自己的专业性和创造性思考,去影响和说服后者。哪怕一时不被接受,他也不会停止思考,而是继续做他认为该做的,完善手头的方案。如六甲山工程Ⅱ期施工时,安藤注意到建地后方有一片既有社区——神户制钢公司的员工宿舍区。作为住宅社区来说,已颇显老旧,但位置很重要。他想,如能与六甲山项目一起,作为山坡建地复合住宅整体开发的话,一些公共空间可共用,既可提升六甲山业主的居住品质,神钢的老社宅亦能得到维护,公共空间焕然一新,两全其美,何乐不为?为此,安藤主动约见神钢的董事长,端出自己的方案,却被对方慎重地回绝了。

可随后发生的阪神淡路大地震却带来了转机。地震中,神钢宿舍楼本身并未倒塌,但设备损坏严重,多数已不敷使用。当神钢方面研究对策时,自然想到了安藤的共同开发方案。而在安藤来说,此前虽遭婉拒,却并未中止思考,一直在不断完善方案。神钢的回心转意,不啻水到渠成,安藤被邀请谈方案时,上来就拿出了早已拟好的概念图,项目遂得以推进实施。所以,比起Ⅰ期和Ⅱ期来,六甲山Ⅲ期的公共空间设计是最完善的。而最大的受益者不是别人,恰恰是业主。一个题外话:安藤成名后,一直住在事务所附近的公寓里。六甲山Ⅲ期建成后,他购置了一套自用,“但使用率很低,平均一年去一回”。

六甲山集合住宅公寓,奠定了安藤在建筑史上的地位。至今仍是关西地区的明星楼盘

作为深受现代主义思潮影响的建筑家,安藤的设计多用混凝土、钢材和玻璃,尤其是混凝土,是他爱用不已的建筑材料。现代主义大师中,迷恋混凝土者不少,从柯布西耶、路易斯·卡恩到丹下健三身上,都能找到类似情结。但能把清水混凝土工艺,做到平滑如砥、丝般感受者,非安藤莫属。我在日本各地参观那些由安藤设计的公共建筑时,一个习惯性动作,就是必亲手抚摸混凝土墙面。那种有如凝脂般滑润的质感,与我在北京的798、草场地所见识过的无数“清水混凝土”现场是完全不可同日而语的。

不过,安藤自己也承认,七十年代初开始尝试用混凝土做外墙材料时,不只是出于美学上的考虑,更是囿于工程预算上的限制,“内外墙一体成形的清水混凝土,是最简单易行且节约成本的解决之道”。虽说摒弃一切装饰,直接呈现材料质感的美学,是早期现代主义的基本原则,但何以让习惯了木材和纸张等暖性、柔软建材的日本人,在面对冰冷、坚硬的水泥时也能唤起内心的感性,是一个问题。

司马辽太郎纪念馆(大阪)

作为专家,安藤自然知道,要做出理想的墙面,须在混凝土中加水,以提升其流动性。可是,水分过多的话,也会降低混凝土的耐久性。因此,只能在灌浆过程中尽量搅拌混凝土,使其始终保持均匀的浓度。当然,随着技术进步和水泥质量的提升,今天只要依循建筑手册,以合理配比的混凝土加水泥泵灌浆,任谁都能做出一定水平的成品。可那种人人可为的清水混凝土工艺,殊难兑现安藤所固守的技术规范和工艺要求。所以,“直到今天,我仍不断地在和混凝土搏斗”。他在回忆录中,如此描述灌浆时的情形:

每到工地灌浆那天,我都会加入工人的行列,一起手执搅拌用的竹棒。如果有人做事马虎的话,我会大声斥责,甚至动手打人,以求他们尽全力做到最好。清水混凝土工艺的成败,在于建筑家与施工现场工人之间,是否有稳定的人际关系。

如此积习,安藤至今保留着。国内项目必到现场,海外项目碍于时间,有些鞭长莫及,安藤也会想方设法通过在线等方式提供现场指导。

不仅是清水混凝土工艺,建筑工地上的安藤是公认的“魔鬼”,与他合作的建设承包商至少在施工期间内,对他是“咬牙切齿”的。这方面,笔者从曾担任过安藤助手的艺术家朋友那儿,听到过很多段子。他提出的各种技术规范、工艺参数原本就出了名的严苛,对施工公差的管理之酷,几乎可以用“变态”来形容,有时甚至连JIS(日本工业标准)的容许值都难以达标。

如同样位于东京六本木的由安藤设计,他的好友、时装设计大师三宅一生担任馆长的设计博物馆“21_21 DESIGN SIGHT”,为体现三宅一生“一块布”的设计理念(三宅的很多作品都是由一整块布料制成),同时象征日本传统折纸(origami)工艺的造型,在建筑物的两个主体结构上面,作为屋顶,铺设了两枚巨大的钢板,呈不规则三角形,两个角分别搭在结构的两端,一个角落在地面上,从侧面看,呈45°角的倾斜。两枚厚度为16毫米的钢板全长54米,平整光滑,涂装均匀,表面无丝毫起伏、凸凹。但实际上,它是由80块钢板焊接拼合而成。可即使用放大镜来观察,也无法发现焊缝,完全像是“铁板一块”。

三宅一生的“一块布”

21_21 DENSIGN SIGHT的金属屋顶,体现三宅一生一块布的设计理念,同时象征日本折纸传统工艺

不要小看这个工艺,它是对国家工业水平和建筑施工质量的考验:铁板精炼的精度、焊接的精度和涂装的精度,三者缺一便不可成立。所有不锈钢焊缝,须打磨平整,却又不能过度打磨而留下斑痕。涂装经过了数次试错:造船厂的涂装不够精致;机车制造厂的涂装活儿比较细,可惜不够美;最后只得选用飞机制造厂的涂装。白天喷涂的话,风大,易落灰尘,且阳光直射,涂层易起皱。喷涂技师晚上散步时,发现晚间无风,于是改夜里作业。如此,两枚大屋顶,喷涂了六遍,才被认为达到了三宅的“一块布”和折纸用的和纸的质感。其“龟毛”可见一斑。

不仅如此,作为世界顶尖水准的设计专业博物馆,博物馆的设计本身,也要凸显设计大国的特性,于是,对种种细节的追究到了匪夷所思的地步:如馆内一楼,在清水混凝土的后结构墙上,相当于成人平视的高度,镶有一整面观景玻璃,用来眺望外景。玻璃长达11.4米,为全国最长。且为墙体的强度和室内保温计,实际上是两块同样尺寸的玻璃贴在一起。但两块玻璃如果完全贴死的话,会出现静电粘连现象,影响透明度。于是,在两块玻璃中间,用空气压缩机打进压缩空气,形成气膜。因特殊尺寸的设计展品需要,博物馆的货物电梯,是从电梯厂商专门订购的,不是正方形,也不是矩形,而是呈梯形……凡此种种,不细节,毋宁死。无论设计,还是施工,真是达到了针尖对麦芒的极致。也可以说,细节主义至此,恐怕也只有“魔鬼”安藤才可堪实现。

21_21 DENSIGN SIGHT馆内1F,用来眺望外景的玻璃,长达11.4米

不过,建筑工地上的“魔鬼”安藤,在现场之外,仿佛换了一幅面孔似的,是一位说话略带关西腔的不修边幅的老爷子。虽然自己不善饮酒,却爱跟喝酒的人交朋友,朋友圈中嗜酒者亦夥,与日本最古老的威士忌厂商三得利公司两代掌门人——老爷子佐治敬三和现任会长、儿子佐治信忠都是甚笃的至交。三得利著名的威士忌品牌“山崎”(YAMAZAKI)在国际比赛中获金奖时,信忠收到了安藤亲手制作的拼贴画卡片,上面用大阪方言写着“World Champion!哦,练得不赖嘛”,底下是安藤手写的签名。

“山崎”获国际金奖后,安藤为三得利两代掌门人制作的拼贴图片

安藤甚至在法国普罗旺斯设计了一座葡萄酒庄“Chateau La Coste”,内设一间关于红酒的书店。两三公里外,就是印象派大师保罗·塞尚的家乡Aix-en-Provence。业主是爱尔兰房地产大鳄Paddy McKillen,酷爱红酒与艺术,每年会邀请二十位现代艺术大咖入住酒庄,品酒,创作。滴酒不沾的安藤,其被认为是现代“斯多葛派”禁欲主义标识的清水混凝土,竟成了全球小资圣地红酒古堡的装饰,令人联想到他早年的“都市游击队住居”论。也许,在安藤的艺术理念中,葡萄酒庄就是东洋“砦”的普罗旺斯版,也未可知。

作为建筑家,安藤独钟“能留在人心中的建筑”。什么意思呢?用他自己的表述,即那种“能链接过去与未来,人在其中聚首,能在那里度过丰饶的时间的建筑”。因此,安藤建筑理念的核心,其实是人——他把人与人的邂逅、交往,“彻底的裸裎相对”,视为“创造力的原点”。相反,如果直觉告诉他某人难以坦诚沟通的话,“便会在心中抱定不合作的觉悟,无论对方提示多么优惠的条件”。

就结果而言,如此交友观,成了安藤建筑观、艺术观的“地基”——他做过的带有连续性、长期性的项目,无一不是基于与开发商或业主之间长年相互信任、“裸裎相对”的水到渠成:如与上文中提到的六甲山集合住宅的开发商,已有近半个世纪的交往;与三得利老板的交情,跨越了两代人;与香川县直岛町现代艺术区开发项目发展商福武总一郎的交流长达三十年;法国皮诺财团的掌门人佛朗索瓦·皮诺也是超过二十年的老朋友,一起完成了威尼斯旧海关大楼改造项目后,目前正在推进把位于巴黎市中心、于十九世纪建造的旧巴黎商品交易所改造成超大型现代美术馆的项目,即将于2019年竣工。

安藤与法国皮诺财团掌门人佛朗索瓦·皮诺,有20年以上的交情

位于巴黎市中心、于19世纪建造的旧商品交易所被改造为一间大型现代美术馆,即将于2019年开业

因建筑业先天依赖土地与资本,具有资源稀缺性的特征,所谓“建筑与权力”,从来是一个耐人寻味的现象。建筑界颇不乏像交际花一样,长年浸泡在权贵阶层的名利场,以捞取资本和订单的建筑大额,各国都一样。但安藤仿佛是一个异数——他爱与人打交道,并将人与人的情感维系作为创作的原点,可脑子里从来没有“VIP”的概念。

安藤位于大阪府北区的“游击队”基地——安藤建筑研究所,经常接待来自世界各国的超级富豪,一样是在五层中空挑高小楼的一层,安藤的大写字桌前摊开图纸,谈方案,画草图,无任何特殊接待。今年,阿里巴巴的马云造访事务所,谈过所有该谈的,到了饭点儿,被安藤带到事务所后面巷子里员工常去的拉面馆,一人一碗关西风拉面。马云不仅全无违和感,而且很感动,对安藤主动谈起自己曾拉着排子车,走街串巷,干活糊口的早年经历,说“顶好不过这种小店”。所以,东京的艺术家朋友对我说,如果未来一两年,坊间传出马云新豪宅将请安藤出马设计的“朗报”的话,其实她个人并不会吃惊。

从矢志自学建筑开始,安藤的艺术道路已逾半个世纪。从七十年代个人住宅的小规模设计起步,经过八十年代的商业设施和寺院、教会建筑的中小规模设计,1990年代以降,开始向美术馆、博物馆等大型公共建筑领域发力,并厕身城市规划与设计,同时进军海外市场,设计实绩几乎覆盖了世界各主要国家。以中国为例,过去十年的建成项目就有位于北京国子监街的大都美术馆和上海浦东新区陆家嘴的震旦博物馆,在建项目则有位于北京亮马桥的启皓宝格丽酒店及启皓美术馆(Genesis Museum)和上海保利大剧院等。

上海保利大剧院

作为深刻影响了二十世纪的建筑大师,安藤的建筑语言是多方面的,也是多义性的,有很大的阐释空间,远不止已经被标签化了的“清水混凝土”那么单纯。事实上,早年的木匠出身和日本国内的文化行脚,对各地神社佛阁古建的调研,都成了安藤创作的养分。除了广为人知的清水混凝土作品之外,对木材、自然光、水等自然要素的活用,同样是安藤建筑美学的重要构成,如西班牙塞维利亚世博会日本馆,“光之教会”“水之教会”“森之教会”,等等。

西班牙塞维利亚世博会日本馆,是最大的木结构单体建筑(1992)

水之教会(北海道勇払郡)

光之教会(大阪茨木市)

森之教会(韩国京畿道骊州市)

今天,无论在日本,还是中国、美国、欧洲,“ANDO”都是一个被高度符号化了的名字。但其实,安藤的国际影响力远非“一日之寒”,溢出国界是在八九十年代:1991年,在纽约MoMA美术馆举办个展,破日本艺术家的先例;1992年,接受了由丹麦女王颁发的首届卡尔斯伯格(Carlsberg)国际建筑奖;1995年,荣获被称为建筑界诺贝尔奖的普利兹克奖,成为继丹下健三和槙文彦之后的第三位日人获奖者。而成为耶鲁、哥大、哈佛、伯克利等欧美名校建筑学院的客座教授,则是八十年代中后期的事。

日本有一个特殊现象,所谓“墙外开花墙内香”——即先在海外成大名,返过头来始为国内艺术界所接受,草间弥生、村上隆、奈良美智等艺术大咖无不如此。幸运也好,不幸也好,安藤似乎也复制了这条定律。在遍任欧美名校客座教授十余年之后,东京大学才发来聘书:1997年,安藤出任东大工学部建筑科教授。不过,对东大来说,身段已经是放得低到不能再低了:建校140年来,安藤是第一位以高中的最终学历出任正教授的学者;2003年,安藤在东大退休,获名誉教授称号;两年后,东大又破例为安藤增设了“特别名誉教授”的名号。

在日本建筑界,安藤向有“超人”之誉。这并不仅仅指他在过去半个世纪中的惊人创造,同时也透出一种对拥有“超人间”生理组织结构者的不可思议和无奈:2009年和2014年的两次大病,安藤先后有五个器官被全部或部分切除,但随即康复并投入工作。做过他助手的艺术家朋友对我说,每次见安藤,他都会自嘲自己身上又少了某个物件儿。近两年,安藤在各地演讲,常以一个段子——其实是他本人与主治医的对话开头:

医生,请问人要是被摘除了胰腺的话,还能活吗?

嗯,活倒是能活,但就是不见还能好好走路的人。

而安藤忠雄,是一个罕见的例外。不仅每天在走路,甚至狂言还要再做二十年设计,大阪的事务所至少要练到九十岁以后……

也是醉了。

本篇头条文章由精酿馆出品 钢筋密林里的思考、写作和大本营。

团队成员:刘柠、蔡孟翰、吴强