旅行的最后一站,乃是马赛(不要问我为什么还在度假,我马上滚回去了)。

对于马赛,有点小小失望。盛名在外的马赛鱼汤,想象中是这样的。

实际上,是这样的,味道真的,非常,一般。

菜市场上的薄荷茶放了很多糖,差点齁死人。回家的路上,遇到了问我要不要大麻的陌生人,吓得我屁滚尿流,落荒而逃。

幸好在airbnb上租的是正对港口的房子,在沙发上惊魂未定,坐了半日,看玫瑰色的晚霞,和落在墙上的余晖,这才慢慢平静下来。

▲阳台外的马赛旧港

马赛港有一种奇幻的魅力,无数豪华游艇在此停靠,吸着氧气的渔民亦在此卖几块钱一条的杂鱼,在这里,有丰满的梦想,也有骨感的现实——在没有飞机的时代,外国人多半在此登陆法国。

1921年,马赛港出现了一群中国面孔,这其中,有小岁月的读者们非常熟悉的名字:

潘玉良(故事详情请戳人生本来是作客)

常书鸿(故事详情请戳那一年,西出阳关再无爱情)

写“丁香姑娘”的戴望舒,敢于和鲁迅吵架的苏雪林(最近有兴趣写她)……

他们是第一批里昂中法大学的学生。

▲里昂中法大学内的介绍

在岸上迎接他们的,是一个端庄和蔼的女子。苏雪林后来回忆:

>> 她年龄也不过二十几岁,梳着左右分开的两个小髻,穿着一身朴素的洋装,面貌清秀,举止温文,说着一口流利的法语;但国语也说得极纯正,奉校方命辅助我们这群女生,譬如有病带领去看医生,或陪伴着上街购买必需品等等。 我们饮食起居及各种生活琐节,觉得有不适合的地方,告诉她,她便透知校方改善。 她并不居住校内;但每日必来,非常尽职。

这位女子,叫方君璧,来法国已经九年了。

* * *

福建闽侯方家,在中国革命史上大大有名。

方家湜在汉口经营公司,他的11个孩子,差不多一半都加入了同盟会——

次女方君瑛,同盟会实行部部长,专门负责组织暗杀行动,曾经和秋瑾一起在横滨学习制造炸药。

四子方声濂的太太曾醒也参加了同盟会,汪精卫刺杀摄政王时,她和方君瑛一起,把炸药穿在棉袄里面,北上支援。

七子方声洞,黄花岗七十二烈士之一,去世前,给妻子的留言和林觉民的《与妻书》一样感人:“为四万万同胞求幸福,以尽国民之责任,……刻吾为大义而死,死得其所,亦可以无憾矣。”

辛亥革命胜利后,方君瑛携弟妹们回到福州,她不愿做官,决定带着家里最小的十一妹方君璧,和曾醒、曾醒之子方贤叔以及弟弟曾仲鸣一起去法国留学。

这一年,方君璧才14岁。

刚到欧洲,欧战迭起,方君瑛等人迁移到波尔多躲避战火,方君璧无法正常上学,只好在家里读私塾,她的老师相当厉害,一位是蔡元培,一位是汪精卫。君璧这个名字,也是汪精卫给她改的,她原来的名字是“君玉”,汪精卫说,你既然和陈璧君这么要好,不如叫君璧吧。

19岁的方君璧已经在绘画方面崭露头角,波尔多市美术学校的老师鼓励她,去巴黎吧,这里已经没什么好学的了。

1920年,方君璧以优异成绩考入巴黎国立高等美术学院,她是该校第一位中国女学生。同年入学的还有徐悲鸿,不过,徐悲鸿因为法语不及格,只能作为旁听生。

方君璧珍惜这个来之不易的机会,无冬无夏,无昼无夜,总是一笔在手,一有机会便坐下来挥挥洒洒,“好像饭可以不吃,画非画不可似的”(苏雪林语)。

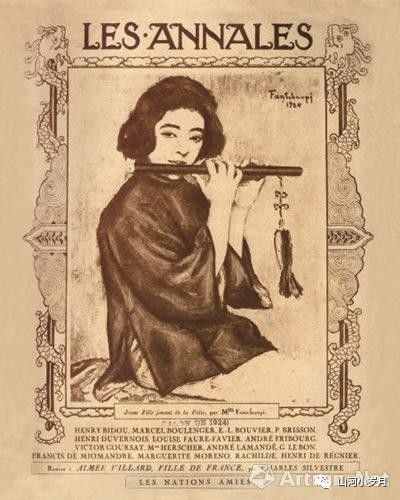

四年之后,巴黎美术杂志的封面上第一次出现了中国名字——方君璧,这幅作品叫《吹笛女》。

▲吹笛女的原作曾经在匡时2012年春拍中出现,最终550万落锤。

巴黎妇女画报对此的评价是,这是“东方杰出的女画家”。

方君璧也成为第一个入选巴黎秋季沙龙的中国女画家,巴黎《伊维画报》对《吹笛女》的评价是这样的:

>> “吾人觉得女士虽从事西画,循西画之规则,然而仍能保存其民族固有之天才,而此民族素以产大艺术家称于世。女士之画,笔意潇洒,流丽动人。其色调丰逸之处,似东方名画家使人不能模拟之杰作;后起独秀,其在斯人乎!”

▲巴黎高等美术学院同学合影,居中老者为教授Ferdinand Humbert,方君璧站在他后面一排偏右位置。

我一直对于巴黎美术学院的中国艺术家们充满兴趣,之前也写过好几位,比如我所偏爱的常玉、林风眠、吴大羽、徐悲鸿等等。这些画家穷极一生,都想要在西方艺术和中国古典当中找到一种平衡,或者说,一个答案。

方君璧也一样。

她上黄山写生时,就曾经面对山中云雾,发出感慨:“我想把西画解剖学、透视学等原理,融合到国画里来,改正国画种种不合科学定律处,能否成功,我亦不计。”她给出的答案,和常玉徐悲鸿林风眠吴大羽等人都不同。

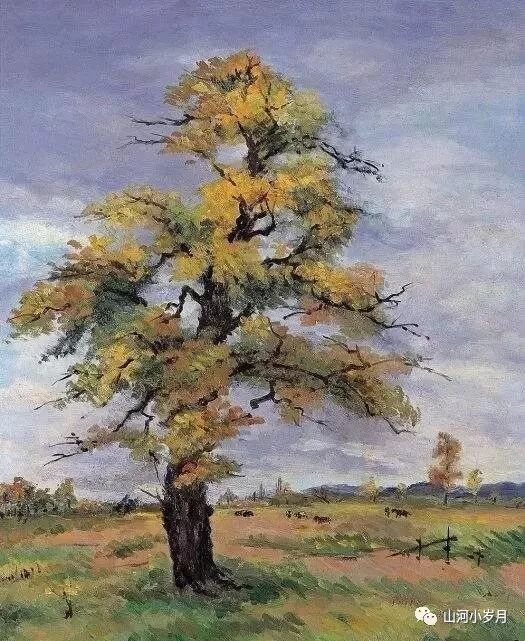

▲《白玉兰(White Magnolias)》1935年 170.5×85cm 纸本设色

她也曾经受岭南画派代表人高剑父的影响,在用色、特别是用墨的技巧方面,有了相当程度的提高。

▲《Autumn Moon over Pidan》1966年 84×40cm 纸本水墨

方君璧的画,一望而知是闺秀作品,有种不言自明的端庄感。我喜欢她画的孩子,西洋画的技巧,中国画的情韵,但贵在一种天然的情感自在其中,这种情感不是颜色、不是构图、不是光影浓淡,是一种来自画家本人的天真与坦诚。

我也爱她的女子,有一种古雅诗意,不着一字,蕴藉风流:

这样的女子,应该收获一段怎样的爱情呢?

必然也是古典的吧!

一如那首唐诗:

妾发初履额,折花门前剧。郎骑竹马来,绕床弄青梅。

* * *

>> 我仅一岁多,扶床学步的时候,即与你相识了——方君璧

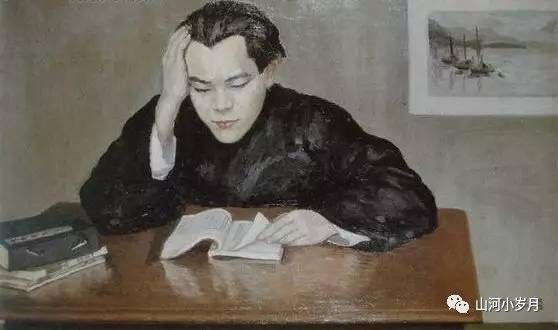

方君璧的竹马,是四嫂曾醒的弟弟曾仲鸣。

▲方君璧画中的曾仲鸣

方君璧和曾仲鸣始终在一起,一起和汪精卫蔡元培学习,一起迎接中法大学的学生,但方君璧一开始,只当曾仲鸣是小哥哥。

据说,这是因为二姐的一句话。刚到法国时,方君瑛曾经对方君璧和曾仲鸣说:“你们应该像我们一样,有如兄妹,好了一辈子。”

所以,当曾仲鸣对方君璧表白时,她一开始非常生气,根据曾仲鸣儿子曾仲鲁的回忆:“君璧听了他的表白之后,却非常生气,大概一是觉得有点亵渎这种纯洁的兄妹之情,二来她觉得大家都是出来读书的,不应该谈恋爱浪费时间,所以就不搭理曾仲鸣。方君璧的性格像方家人,意志坚定,她的决心也很大,整整两年都没有跟他说话。”

曾仲鸣的方法是:锲而不舍的。。。。。写信,然而锲而不舍的。。。。送花。

方君璧在巴黎,曾仲鸣在里昂,他每天给方君璧写信,房东太太都奇怪:“为什么你刚从巴黎回来就写信?”

在巴黎的时候,他还会每天采一束野花,偷偷放在方君璧的房间里,这一招很灵,据说,有一天方君璧终于感动得掉了泪。

以后来曾仲鸣沟妹的行径来看,方君璧大概是抵抗不住他的攻势的,他就这样在方的身边,默默地关心她,当然,同时,这个举动也是对外界的宣布,方君璧是我的,你们就不要想了。

精诚所至,金石为开。

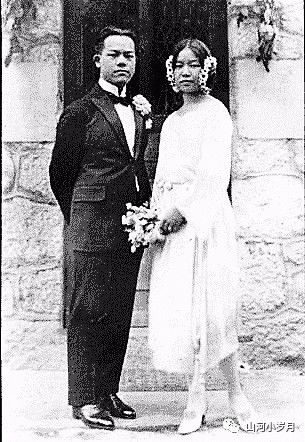

▲方君璧结婚照

1922年,他们在法国的安纳西湖(Lake Annecy)结婚了。

我们无法用今天的眼光来评价这对夫妇的感情,一方面,他们有着共同的爱好,琴瑟和谐,他们的书斋叫颉颃楼,这是从诗经“燕燕于飞,颉颃其羽”中得来的句子,由此可知二人伉俪尤笃。方君璧在两人的诗词《颉颃楼诗词稿》的《跋》里写道:

>> “我与仲鸣虽是情意相投,但我与他的性格却有一点不同.这不同之点,不但是我们二人特有的,而是我们曾、方两家共有的不同点。曾家委婉,而方家刚强。仲呜性情蕴藉温厚,而我则率直坦白。所以我们的诗句也就十分不同。他是凝炼的,而我则是随意的。所以我的诗不能有他的精,但偶然有几句也是他很赏爱的,只因他诗中有我,我的诗中亦时有他,见此可知我们之情感。”

曾仲鸣写给方君璧的诗,亦是相思满纸:

>> 欲识相思意,休怜远别心。

昨夜书中君忆我,今宵梦里我回家。

不过,这并不影响他。。。。。有情人。

曾仲鸣的情人,最著名者莫过于程派表演艺术家新艳秋。新艳秋原名王玉华,因为她酷爱程派,欲拜师程砚秋而不得,私下“偷戏”,并改名为新艳秋。很多年之后,她回忆起这段往事,颇为后悔:

>> “我这个艺名,对程先生可是不大尊重。记得一次春节,我去给梅先生拜年,梅先生开玩笑说:‘新老板来了,怎么旧老板还没来?’1932年程先生出国去欧洲考察,一年没唱戏。我乘机大唱特唱,并且把程先生同台合作的郭仲衡、侯喜瑞等拉到我的班社中,陪着我唱。一下我就红得发紫……我唱红了,却伤害了程先生,因为我挖了程先生的班社,给程先生制造了困难,他回国后,不得不令起炉灶,重组“鸣和社”,这是我对不起程先生。”(《秋声集》——忆学程派,新艳秋,第168页,北京出版社出版,1983年5月)

▲新艳秋

曾仲鸣对新艳秋是极为推崇的,1930年7月,曾仲鸣陪着汪精卫赴北平开会,看到新艳秋,立刻惊为天人,据说曾“倾倒不置,每日必往捧场,掷巨金而不惜。当时扩大会议有一台戏,曾仲鸣点一出《霸王别姬》,这对于提高新艳秋的身价,大有关系。”为了提拔新艳秋,曾仲鸣还指定只陪梅兰芳唱过的杨小楼演楚霸王,这等于把新艳秋捧到和“四大名旦”同一等级。

曾仲鸣和新艳秋的关系,喻血轮在《绮情楼杂记》里有详细透露,据说,后来也是曾仲鸣把新艳秋弄到上海演出,还和程砚秋打擂台,“程砚秋演《玉堂春》,新艳秋亦演《玉堂春》,程砚秋演《红拂传》,新艳秋亦演《红拂传》”。曾在南京办公,每周五必来上海,周日再回南京,汪政府中,无人不知曾新之关系。

奇怪的是,方君璧对于丈夫的行为丝毫不以为意,还经常陪着丈夫去更新舞台捧新艳秋的场。也许,她从头到尾都觉得这不过是丈夫的一贯逢场作戏,毕竟,根据曾的好基友高宗武的说法,曾仲鸣一贯如此,在巴黎的时候,就“喜欢酒、女人和夜生活”。

* * *

新艳秋后来涉及暗杀廖斌案而被捕入狱,曾仲鸣一力搭救,根据蔡登山在《新艳秋的前尘往事》里的说法,新艳秋出狱之后,“感曾仲鸣远道相救之情,复感风尘中非久居之计,乃有择人而事之念。抗战军兴时新艳秋尚盼曾仲鸣眷念前情,重修旧好”,尽管当时曾仲鸣已另结新欢,新艳秋还在苦苦等待终有一日,君心回转。

她没等多久,1939年,一切忽然有了答案。

1938年12月19日,曾仲鸣跟着汪精卫夫妇到达河内。三天之后,汪精卫发表了臭名昭著的“艳电”,但据说,这是原本他和日本首相近卫文麿的约定,日方撤军,他予以响应。结果,近卫只字未提撤军之事,汪精卫则仍然按照约定发表声明——几天之后,近卫忽然辞职,汪精卫原本计划的“和平运动”成了泡影。

蒋介石宣布“永远开除汪兆铭的党籍”,并宣布撤销其一切职务。汪精卫身边的人劝说汪前往欧洲,看情形发展再决定下一步。

1939年3月20日,在香港躲避战火的方君璧得到丈夫通知,带着长子曾孟济登上前往河内的飞机,夫妇团圆,满心欢喜。

到达之后,夫妇俩和汪精卫夫妇一起去爬了山。晚上则回到汪家,因为曾仲鸣之前一个人住在法国人开的大都会酒店,太太来了,住酒店有点不方便,汪精卫夫妇就把自己的房间让给了曾仲鸣夫妇。

刚刚睡下,忽然听到一阵枪声,后来才知道,是戴笠派来的刺客。很多年之后,方君璧向儿子曾仲鲁讲述了当时的情况:

>> 父亲当时说了句:“我出去打电话!”就开门往外走——电话在楼下二层。刚到门口,他看到了一个女人的身影,以为是汪精卫的女儿汪文惺,就叫了声她的小名“美美”,赶紧拉她进屋躲避。其实那并不是汪文惺,而是住在他们后面那个房间的朱微。这时候母亲听见父亲说:“我受伤了!”母亲起初并没意识到发生了什么,还很奇怪地问他为什么——其实这时父亲已经被子弹打中了腿,母亲让他躺在床上,她自己赶紧去顶着门,把门锁住。

这时候,刺客们从一楼一路开枪上来。房间的门很薄,子弹一下子就打了进来。妈妈也中弹倒在地上。刺客用斧子把门劈开一个洞,伸手进去扫射——事后在他们的房间里,找到了40多发子弹。父亲身上多处中弹,从床上滚到地下。刺客们似乎看到母亲倒在了地上,并没有对她扫射。母亲还对倒在血泊里的父亲说:“无所谓了,我们两个就一起死吧……”

——李菁,《曾仲鲁口述 纷乱家国事:历史上真正的汪精卫》,《三联生活周刊》第678期

曾仲鸣胸部和腹部中了很多枪,送去手术室,需要输血,据说他还有意识,对输血给他的人说:“阿杰,浪费你的血了……”他第一时间想到的是自己主管汪精卫的财政,汪精卫需要用钱都要他的签字,他就叫人把支票本拿来,“签了好几次,才选了一张字迹没有太走样的”。

方君璧也中了三枪,她一开始和丈夫在同一个手术室里,后来曾仲鸣病危,医生担心方君璧的情绪,就把她挪到别的房间,据说两人还微笑着互相鼓励。

然而很快,有人把曾仲鸣的尸体抬过来,让方君璧和她的丈夫告别,方君璧亲了一下,连声说:“他还没死呢!还没死呢!”

这一切发生的太快,实际上,方君璧到达河内,还不足24小时。

这一年,曾仲鸣43岁。

河内刺杀事件,汪精卫和蒋介石彻底决裂,有人说,因为这一次刺杀,才把汪精卫彻底送上了和日本人合作的道路,一辈子和日本毫无瓜葛的曾仲鸣地下有知,不知道会作何感想,毕竟,他和方君璧一生,都觉得汪精卫是个完人。

* * *

方君璧这一生,周围全是搞政治的人,姐姐,哥哥,丈夫,侄子,闺蜜,老师,可以说,她深处政治的漩涡中。

然而,难能可贵的是,她却自始至终,和政治毫无关系。

她只认为自己是一个画家。

1966年,她到台湾开画展,蒋介石说,以前政治恩怨,过去便已过去了,不必再提,特别批示张群为她主持画展事宜。

1972年,她应周恩来总理邀请重回大陆,周恩来对她说,你还记得吗,在黄埔的时候,我见过你。她老老实实回答,不太记得了。

她也只关心画画的事情,有时候为了画画,一连几天啃干面包,喝冷牛奶,自己毫不在意,只急坏了孝顺的儿子们。次子曾仲鲁数次邀请母亲来瑞士,方君璧担心儿子在瑞士的房子小,她在波士顿地下室里数百幅画无处存放,居然坚决不肯搬,一直到1984年1月,她在法国举办了最后一次个人画展之后,违拗不过孩子们,这才搬去了瑞士。

然而,在一次登山写生中,方君璧摔断了腿骨,八十多岁的老人,虽然经过手术治疗,却收效甚微。

1986年9月16日,方君璧溘然长逝,享年89岁。

她一生坚持作画,然而在曾仲鸣去世之后,她再也写不出诗,只在1942年,写了两首:

>> 寒天彻似水,冻地坚如铁。参差枯树枝,棱棱对孤月——《冬夜》

我心含疮痍,我肠常百结。泪枯墨亦干,酒书笔无力。欲写此时情,愿假鸦颜色。鸦色不染笺,何如溅胸血——《古林寺鸦群》

她在这两首诗后面说:

>> 只此两首,似已将我的心情写尽,以后再也写不出了!

是不是我的诗魂已随他而殁了呢?

“鸦色不染笺,何如溅胸血”,

这是我最后的两句诗,

现在似乎胸中连血都没有了。

*参考资料:

1、曾仲鸣,方君璧,《颉颃楼诗词稿》,1960年线装本

2、苏雪林,《悼念一位纯真的艺术家方君璧》,1975年11月28日台湾《新闻报》副刊

3、李菁,《曾仲鲁口述 纷乱家国事:历史上真正的汪精卫》,《三联生活周刊》第678期