文 | 成庆

前不久在季风书园的“生与死的智慧”课堂上,正当我谈起人在临终时应如何面对死亡,不经意间,脑海中突然浮现出Rhodes教授的面容,想起两年前他写给我的那封告别信。那一天是2014年11月6号,信的内容很简单,也很平静:

医生告知我只余留3—9个月的时间,因此我写信与你告别,感谢你的友情,以及在中国时你为我作的非常美好的陪伴。

读完这封信,坐在电脑前,我忍不住地泪如雨下,内心里却也不知为何如此悲伤。论交往,与Rhodes教授朝夕相处前后不过一月时间而已,其余多是依靠电子邮件交流。但这位美国教授,对我带来了生命的极大影响,却是毫无疑问的。

我回信表达了对他昔日提携的感激之情,以及对他病情的关切,Rhodes教授则回了我一句最后的嘱托:“你的方向是正确的,我很高兴能帮到你。“

两个月后,我在网络上看到Rhodes教授病逝的讣告。我并不知道,托人带给他的那串佛珠,他最终是否收到,那是我除了为他祈福之外,还想特意从东方宗教的角度对他表达发自内心的敬意。

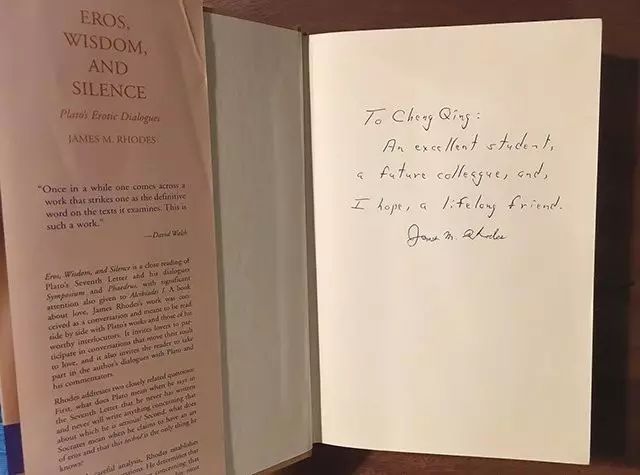

▲ Rhodes教授赠书

我和Rhodes教授的相识,是在一堂关于沃格林(Eric voegelin)政治哲学的课堂上。2006年,国内的政治思想领域,列奥.斯特劳斯的影响还如日中天,同样在美国政治哲学界享有一席之地的沃格林,则较少有人介绍。Rhodes教授早年在圣母大学攻读博士时,因指导教授Gerhart Niemeyer的因缘而亲炙沃格林,后来在撰写博士论文的过程中,有机会前往斯坦福的胡佛中心访问,与沃格林相过从,结下较深的私淑师生之谊。正是有这样的因缘,曾在马凯大学读硕士的刘擎教授,出面邀请Rhodes教授前来华东师大开设一个短期的沃格林思想的课程。

▲ 沃格林和他的学生

而我当时,正面临着人生道路的一次重要抉择:对于一个从工科半路转到文科的年轻人而言,我曾经认为,学院生活本应充满着追求真理的气氛,对一己之内心有理性的反省,对于学生的智性成长,还能有毫不保留的关爱与引导。但是现实却是围绕如何撰写符合主流标准的学术论文而展开的,要么认为借助理性知识的累积便足以解决人类真理的问题,要么根本放弃了对于真理与灵魂问题的追问,乃至对于许多人而言,真理早就成为一个过时的词汇,甚至还会引来嘲讽:这都什么时代了?还幻想着要追求前现代才热衷讨论的真理问题?可是,真理议题哪里又分什么前现代和现代呢?

在第一堂课上,Rhodes教授提了一个颇让我意外的假设性问题:如果你拥有了一枚能让你拥有无上力量的魔戒,你会用它做什么?说意外,是因为在我接触的学院教育里,这一类直接针对一己的道德、灵魂的问题,似乎很少遇到,更多的都是一些与生命经验脱节的概念,以及宏大且抽象的理论表达。似乎那些道德议题不过是检视他人的工具而已,全然失去了对自我的审视。更将所谓的精神议题,化约为各种令人眼花缭乱的抽象理论,而不去探究那背后所蕴含的未知领域。

同学们开始话说纷纭,一位同学回答说,如果有这样的魔戒,他一定要征服世界云云。毫无忌惮的权力施展欲让我的内心激起一丝不安,Rhode教授转过来问我,你怎么看?记得当时的我,给出的答案其实有些模糊:我不敢确定如果真的得到这枚魔戒,我会怎么做,一方面因为内心的道德良知会阻碍我去行恶,但是同样不确定的是,那道良知的阀门能否有力量封锁内心的种种欲望?

下课后,陪他去共进晚餐,在路上,他突然略显严肃地对我说,“我对你的答案很满意。”那一刻的我,其实略微觉得有些诧异,我的答案平淡无奇,况且,这只不过是一次课堂上的头脑风暴而已,Rhodes教授的褒奖如果不是客套的话,多少也是言过其辞的。

那次课之后,每次陪他散步吃饭,我都不失时机地将心中的问题抛出,依稀记得当时的我,对于他的许多答案常有共鸣,比如Rhodes教授对于休谟的事实与价值二元论的说法是不赞同的;更让我感到亲切的是,他的言语中不断提到“灵魂”,这个词汇几乎早就消失在我所熟悉的学术话语体系中,就算出现,也多是作为负面的角色。因为在现代学术看来,这样的词汇太过玄奥和主观,早已不是现代学术所探索的主题,而这恰恰是我内心里渴求探索的领域。

这次的相遇,让我对沃格林的思想产生很大的兴趣,一方面,列奥.斯特劳斯的思想虽然精彩,但是他对于“灵魂”问题显然缺乏深入探究,他的主题仍聚焦在“美好的政治生活”;而从沃格林那里,我看到了更多对于“灵魂”的探索,这也是他们二位作为政治思想家非常不同的地方。正是如此,次年当Rhodes教授受邀去北京大学进行为期一个月的讲学时,他写信希望我能参加,而我也因此有了和他进一步相处的机会。

事实上,我不算是一位合格的西方政治思想的学习者,因为我多少对于沃格林对于柏拉图的细致分析有些缺乏耐心。我最感兴趣的是,作为一个来自于美国学术界的学者,他到底如何突破现有主流学术的价值趣味,而回到柏拉图时代的核心议题:如何探索我们每个人的”灵魂“,成为一个柏拉图意义上的”爱智者”?

正如他在课程中如此谈到的:”柏拉图在《理想国》中并没有如它在大部分西方大学里被相信和讲授的那样,提供这样一个理论。正确的哲学根本不是一系列的实证、定义和戒律,正确的哲学是灵魂中的某种东西,它能够帮助我们发现在每一个具体情形下正义需要什么,更像是无论我们在地球的什么方位,指北针总指向北一样。“灵魂中的”某个东西“,这也正是沃格林思想中的某种“神秘主义”的部分,也是Rhodes教授相信与追求的目标。

在沃格林看来,千百年来的西方哲学几乎都是各种教条化的(神学的或形而上学的,或者是意识形态的)真理宣称者的相互斗争。这涉及到如何解释柏拉图在其书信中的“沉默”,因为在被称作“第七封信”里,柏拉图有这样一番令人诧异的表白:

对那些宣称自己知道什么是我严肃对待的主题的所有写作者——不管他们是我的还是其他老师的听众,抑或基于他们自己的发现——我可以非常确定的宣告,至少依我的判断,这些人根本不可能理解这一主题。我的任何写作中从不曾有过、将来也不会有处理这一主题的文本。因为它完全无法像其他学问那样可以言说,而是作为与其自身不断同在与共生的一种结果突然在灵魂中出现,犹如迸发的火花一样善良,而后它自我保有着自身。

这一段自白简直就如同《金刚经》的翻版,当佛陀为弟子们开示了种种道理之后,佛陀突然说道:“须菩提!汝勿谓如来作是念:‘我当有所说法。’莫作是念,何以故?若人言:如来有所说法,即为谤佛,不能解我所说故。须菩提!说法者,无法可说,是名说法。”佛陀直言,如果有人认为佛陀有真实地说法,就是诽谤佛法,而不能真实了解佛陀说法的真实内涵。柏拉图的这句话,也几乎全部否定了那些以柏拉图对话录去探索其思想的努力,他从来没有表达过他真正想要表达的内容,因为那根本无法言说,而是突然显现在灵魂中的“体验”。如果这番自白是准确的,那后世哲学家们所研究的,又是哪一个柏拉图呢?

除开课堂上的密集授课,通常让我最为受益的,常常是课后与Rhodes教授的闲谈。与他越发熟悉,他待我也如同自己学生一样,不仅常常会纠正我的许多英语表达,而且还非常细致地讲解他是如何研究柏拉图的,要读哪些对话录的版本比较合适等等。我不过是柏拉图研究的业余票友,对其中奥妙常难领会,但是他的讲解也无疑让我以最快的速度管中窥豹,能够约略了解西方古典学研究的一些门径。

时不时,他也会告诉我许多学界八卦,尤其是关于沃格林与列奥.斯特劳斯的故事。我如今仍然清晰记得其中几则:例如他读博士时经常去拜访沃格林,他本人是一个钓鱼迷,有一次钓鱼之后,便想将鱼送给沃格林享用。在沃格林的家里,平常处理日常事务的通通都是他的夫人,他自己则完全沉醉在学术研究之中,除开和同事、学生讨论学术之外,几乎如隐士般不理世事,如同住在温州路的殷海光,全靠殷夫人夏君璐打理一切杂事。不过这一天,开门的却刚好是沃格林本人,他盯着Rhodes教授手中的鱼,看上去非常诧异,甚至有一丝愤怒。大概他认为,一个严肃的学者不应如此“玩物丧志”吧。恰在此时,沃格林夫人过来接下那条可怜的鱼,Rhodes教授才有了台阶可下。

沃格林的不苟言笑和严肃,Rhodes教授当然是深有体会的。他也常说,这也是他与沃格林最大的差异。前者博学广闻,除了阅读和写作,几乎不关心任何的事情,也没有任何的娱乐,如同苦行僧一般;而Rhodes教授则非常重视家庭的陪伴,经常和我他的家庭趣事,他与我一样,也对古典音乐有着非常浓厚的兴趣,而且常常在家与夫人琴瑟合奏,一起欣赏古典音乐会。有一次还和我谈起JOSHUA BELL的小提琴演奏风格,并且特地给我推荐过去并不注意的Vaughan Williams的作品。正是在这些具体而微的地方,他又给我展现出一位非常古典、传统的知识分子形象。这是否和他所热爱的导师Gerhart Niemeyer——一位典型的欧洲知识分子的影响有关,或是他本人的德裔家族传统基因起了作用,我不得而知。只记得他曾对我讲(如果印象无误的话),他本科在圣母大学(Notre Dame)读化工专业,因为无意间听到Gerhart Niemeyer的政治哲学课,而对哲学问题产生了浓厚的兴趣。当他毕业时,FBI招募了他,但是他却非常想去继续读政治哲学的博士,于是他问未婚妻:你愿意嫁给一位哲学家吗?答案当然是肯定的。他于是才有机会展开了一场奇妙的爱智之旅。他的父母无法理解,他为何放弃一份理想的工作,而去读如此“莫名其妙”的专业。我想,如果不是对灵魂意义问题有真实的渴望,大多数人是绝对不会走上这条道路的。

▲ Gerhart Niemeyer

我陪着他去北京各个名胜游览,长城、天安门、十三陵、天坛。但他的游玩绝对不是所谓的放松,而是会把所见所闻化为他的哲学思考和政治判断。比如,他对某些著名景点明确表达拒绝的态度,因为他认为,那只不过是一个灵魂被高度异化的象征物;而在天坛,他很兴奋地告诉我,他看到了东方文化中某种追求超越的冲动。显然,他把中国文化中的”祭天“与西方文化中的超越性连接了起来。但是他大概没有认知到,天人关系虽然是中国古代精神传统的重要一环,但是因为随着佛教观念的进入,”天“的地位其实逐渐是被淡化的,因为佛教的宇宙观远远超越了”天人关系“的范畴,而转化为”道“、”觉悟“和”人“之间的关系,而在空间意像方面,这种往上伸展的努力是相当不明显的。

他也是位非常幽默的老人。有一次我们游走在北京的胡同里,他偷偷地拍拍我,指着身边的一位外国人说,他应该是德国人,我”闻“得出来。我诧异的回答,您怎么知道?他于是很得意地跑过去,用流利的德语和那位外国人聊天。我最终也不知道那位游客到底是德国人还是奥地利人,但是他的那种天真幽默,让未老先衰的我,明显感觉到有一丝”汗颜“。

Rhodes教授面对当时中国学界中的列奥.斯特劳斯热潮,多少是有一些疑惑的,这并不是因为同行相轻,恰恰相反,他反复对我说,他非常尊重列奥.斯特劳斯学派在经典文献解读方面的贡献,也认为他们在很多柏拉图的解读方面有相当的洞见。他曾经在读博士期间,去芝加哥大学旁听过列奥.斯特劳斯的课程,所以也与列奥.斯特劳斯的许多学生熟悉。但是在他看来,列奥.斯特劳斯否定了神和道德真理的存在,意味着他最终是一位尼采意义上的虚无主义者,而这是他对列奥.斯特劳斯的学说最为反对的地方。也正是从这点出发,他对所谓“隐微写作”和“高贵的谎言”的看法,都坚定地站在沃格林的这一边,即柏拉图是“显白写作”,没有任何真理被隐藏起来,甚至需要隐藏。

他曾无意间提起发生在与列奥.斯特劳斯之间的故事,也多少可以反映出那位著名哲学家的性格特点。当时Rhodes教授还是博士生,因为腰椎受伤,所以需要一个靠垫来减缓疼痛,有一次在上课的电梯里,列奥.斯特劳斯也在里面,看到他手中拿着的靠垫,露出一种“鄙夷”的神情,大概在他看来,这位”贪图享受“的Rhodes教授,就是斯派学者布鲁姆在《闭塞的美国心灵》中所批评的那些堕落的美国年轻人吧。

结束在北京的课程,Rhodes教授提出想去西安游览,但是又有点担心无人陪伴导游,我于是提出可以陪同他前往。在西安,我们一起参观了钟鼓楼、兵马俑坑、碑林和古城墙,以及靠近鼓楼的大清真寺。在那里,我们还恰好赶上下午的礼拜。这座有着中式园林风格的清真寺,引起了他的兴趣,但是,当时的我,对此所知甚少,也无法回答Rhodes教授的问题。

在西安的旅行是非常愉悦的,Rhodes教授常常幽默地拿出一叠人民币说,这是北大给他的授课费,所以我们可以随意挥霍,全由他来买单!他非常热爱中国美食,尤其是水饺,我们还因此苦候一小时,只为吃上一顿地道的西安水饺。我仍然记得,在古城墙上散步时,他问我,如果你选择一个城市来教书,你会选择哪里?当时的我,第一次来到西安,那次的旅行也让我感觉非常兴奋,毕竟古长安的古风古韵,有其特别的魅力,而这座城市,显然也洋溢着闲适的气氛。我回答道,西安会是我的优先选择。他也很高兴地回答,西安也会是他的首选。

▲ 在西安清真寺

在这么密集的相伴旅行中,我常常忘记Rhodes教授是一个美国人,在这之前以及之后的时光里,无论是在上海,还是在美国,我所接触的外国人都与他有非常大的不同。我们的思维和兴趣都如此的同调,除开他谈论起某些柏拉图文本的细节之外,我们在日常生活中的哲学对话都异常地顺利,甚至有一种非常令人不解的默契,如果用佛教的表达,或许,我与这位美国教授有一些宿世的缘分吧。

西安旅行的最后一站,是玄奘大师曾经驻锡译经的大慈恩寺。当时的我,虽然偶尔看点佛书,但完全无法领悟佛典的奥妙。因此我的导游也是盲目的,但仍能清晰记得进入大慈恩寺里遇到的那些香客与僧人,参观了一个殿堂里展示的六道轮回图,然后我们走到一个佛教常识的展示橱窗前,突然他停下了脚步,请我翻译一下里面的内容,我看到那一条恰好是,“佛陀并不是神灵,而是一个求道之人”。当我把这句话翻译给Rhodes教授时,他突然变得有些激动,拉着我的手,连声说:”对的!这个说法非常好!”我并不清楚他为何如此激动,他不是虔诚的天主教徒吗?佛教的这个说法显然和他的信仰并不合拍,为何他有如此的共鸣?今天回想,大概这样的说法非常符合他心目中的“爱智者”的形象吧。

行文至此,我突然感觉有些吃惊。为何过了十年,我还能对这些细节记忆犹新。甚至当时Rhodes教授与我交谈的周遭环境,都能够一幕幕地还原出来,有如身临其境。

我们在西安挥手告别,他回到北京,然后再返回美国,而我直接回上海。从此之后,我们再也没有见面,本来Rhodes教授曾有计划再度来中国讲学,但是他的背部隐疾导致他无法忍受长途的旅行。而我在美国的那一年时光,也因耗费大量的金钱在各种古典音乐会上,从而没有多余的旅费前往密沃基探望Rhodes教授,可谓终生的遗憾。

第二年,经Rhodes教授的推荐,我前往Boston College访学,那里是列奥.斯特劳斯弟子的大本营,但我听过几周课之后,便直觉这并不是我所需要的哲学,遂另寻他路,一边跟随林同奇先生阅读史华慈的思想史著作,一方面也利用波士顿的安宁时光,开始阅读过去完全无法理解的佛典,并且开始尝试进行禅修,寻求我心目中的“哲学体验”。

在访学美国的过程中,我与Rhodes教授也保持着非常密切的书信来往,表达我对斯派风格的异议,他在回信中承认列奥.斯特劳斯学派过多注重所谓柏拉图的“诡计”(高贵的谎言),从而误导了柏拉图的原义,并且还颇”极端“地说,在美国,其实没有一所大学可以学到真正的哲学。但是,他仍然劝导我,要学会”假装“接受这样一种主流的观念,以保证可以向这些学者学到他们的长处。可是,我的性格让我很快厌倦这样的伪装,从而也逐渐远离了西方政治哲学的学习,转而回到我自己的本行——中国思想史的领域,而佛学则是我转向的重点。

回国后,我忙于博士论文的写作,和Rhodes教授的通信仍然没有停止,他也非常关切我的学业和教职的进展,因为我的兴趣转移,我们关于哲学的对话则逐渐变少,我也曾经想经过一段时间的学习,会系统向他报告一下我对佛教的理解,可是,这个因缘却一直没有成熟。

Rhodes教授去世之后,我读到一位曾在马凯大学读书的LEE TREPANIER教授的纪念文章。在文中,他提到Rhodes教授葬礼上的来宾有很多他曾经教过的学生,职业各色各样,却没有一位在大学里任教。这足以说明,Rhodes教授在面对他的学生时,不是想着去培养一个个体制内的学者,而是单纯地将他们看作是一个追求灵魂美好的年轻人,于是尽力地去帮助他们,引导他们,甚至毫不吝惜自己的研究时间。

在Rhodes教授写给他的心灵导师——Gerhart Niemeyer的悼文中,他写道:

我很快意识到,我想要如他那样去度过我的一生。他对如此多的主题所作的清晰梳理令人震惊。他呵护着我的精神成长道路,让我能在信仰与理解之间能够保持平衡,也总是能在我的生命困境时让我稳定,对我的各种愿望也有求必应,而他从来不去炫耀这些,关于这些,我根本无法奢望能与之比肩。他在聆听真理方面总是展现出一种令人敬畏的力量,对学生总是怀抱着慷慨的关爱,对于自己知识缺失的状况也总有一种苏格拉底式的谦逊,以及在如此奇妙的探询真理的志业之中,对那些无远弗届的未知之物所持有的毫不教条的开放性...... 尽管Gerhart Niemeyer对我有如此多的影响,但我仍然惮于为他写下纪念文章,因为我担心没有任何语言能够配得上他为我所作的一切。

而在写这篇久违的追忆文时,我其实也怀抱着与Rhodes教授当年同样的的心情。

我不知道,在今天的国内,还有多少人了解,或者是听说过Rhodes教授。他与中国的因缘不算深,不过短短两年而已,而我算是在这短短两年时间里有幸与他交往较深的年轻人之一。他的著作,除了在北大的讲稿——《柏拉图的政治理论——以及斯特劳斯与沃格林的阐释》已经出版之外,他的代表作Eros,Wisdom,And Silence——Plato’s Erotic Dialogues(《爱欲、智慧与沉默——柏拉图的爱欲对话》)仍没有中译本,大家也无从深入了解他对柏拉图的独到解读。

记得在北大讲课时,当他反复提到那不可言说的”真理“时,有一位旁听的北大中文系的博士生突然提问,“您的说法好像中国的禅宗!”当时在一旁聆听的我,心中微微一惊,这两者,能有什么关系吗?今天回想,我多少能在这两种伟大文明之间,寻找到某些相通的线索。

与Rhodes教授的最后一别,已有十年的光阴。离开美国之后,我很少想要再回到那里。但当听到Rhodes教授去世的消息之后,我的心中则一直存有一个小小的愿望,那就是,如果我有机会再回到美国,我想去Rhodes教授的墓前,为他诵一遍《金刚经》。那是我,一位曾经受其精神引导恩泽的学生,能够做的唯一事情。

本文原标题《柏拉图的学生》

【作者简介】

成庆 | 腾讯·大家专栏作者,大学教师。